东方美学,从根儿上就是一种活生生的“生活美学”。这种美学不仅是可“知悟”到的人生智慧,且更是诉诸于“践行”的现世传统。

有趣的是,“东方美学”这个词却不是东方人提出的,法国人雷纳·格鲁塞在1948年《从希腊到中国》中最早用过,而后有东方对自身美学传统的“自觉意识”:不是我们没有传统,而是我们从前没那么看。由此,也形成了最初的“比较意识”:如中国美学重“形”,日本美学重“色”,而韩国美学重“线”。但实际上,真正连纵起整个东方美学的内核乃为“生活”,它们皆为一种倡导生活化的“生活美学”。

大丈夫插花瓶在古代并不被认为是“儿女态”

大丈夫插花瓶在古代并不被认为是“儿女态”

东方生活美学关注审美与生活之间所具有的“不即不离”亲密关系,注重在日常生活当中体味到生活本身的“美感”。中国的“生活美学”传统就是始终未断裂的生活传统,它往往为百姓日用之内而不知也。中国古典美学作为最“原生态”的生活审美化传统,形成了一种“忧乐圆融”的中国人的生活艺术:从诗情画意到文人之美,从笔砚纸墨到文房之美,从琴棋书石到赏玩之美,从诗词歌赋到文学之美,从茶艺花道到居家之美,从人物品藻到鉴人之美,从雅集之乐到交游之美,从造景天然到园圃之美,从归隐山林到闲游之学,从民俗节庆到民艺之美,皆是如此。

西方美学只关注艺术,东方美学却聚焦生活。在新千禧年之后,“生活美学”已成为当今全球美学的最新主流,在西方人那里只能加以重建,但在东方人那里则“自本生根”的。在本专栏当中,我们所做的,就是为中国人找回我们自己的“生活美学”。

具有悠久传统的花道随着时代的推移,产生了种种形式

具有悠久传统的花道随着时代的推移,产生了种种形式

东方美学,从“花道茶艺”说起

文/刘悦笛、赵强 编辑/张嘉奇

刘悦笛,生活美学倡导者。供职于中国社会科学院哲学所,美国富布莱特访问学者,北京大学博士后,曾任国际美学协会(IAA)五位总执委之一与中华美学学会副秘书长,Comparative Philosophy编委。著作有《生活美学》《分析美学史》《当代艺术理论》等,《生活美学与艺术经验》获“三个一百”原创出版奖。翻译维特根斯坦《美学、心理学和宗教信仰的演讲与对话集》等5部,在《东西方思想杂志》等发表英文论文十余篇,主编“北京大学美学艺术丛书”“美学艺术学译文丛书”“生活美学小丛书”,在中国美术馆等策划多次艺术展。

与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香,即与之化矣。

——《孔子家语·六本》

寒夜客来茶当酒,竹炉汤沸火初红。寻常一样窗前月,才有梅花便不同。

——杜耒《寒夜》

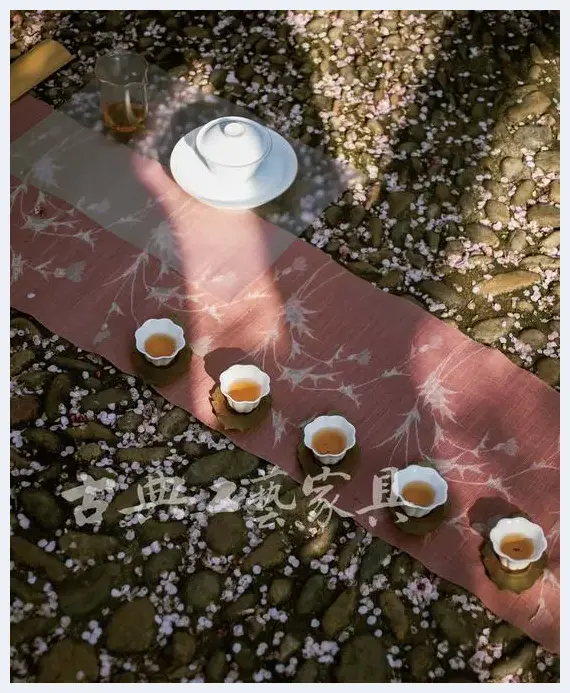

王安石曾说过,人不可一日无茶饮。(摄影:程香)

王安石曾说过,人不可一日无茶饮。(摄影:程香)

丈夫插瓶花?

1643年中秋节,钱谦益对着前、后《汉书》“挥泪对宫娥”,好不悲戚!这一天虽然是节日,却也实在难捱,不光是因为又见到了珍贵的古书,勾起了伤心事,更严重的是收到了时任凤阳总督马士英寄来信,通报围剿李自成农民军的战况——此时的大明王朝已是风雨飘摇,名义上还是朱姓天下,实际上已经分崩离析,四分五裂的疆土内奉行着三个年号:明崇祯十六年,清崇德八年,张献忠的大西义武元年,李自成也在襄阳称“王”,距离建号恐怕时日无多。

不过钱谦益也着实无能为力。他已经被罢官闲居十四年之久,虽然时常同朝中大臣互通声气,但在国家大事上,却谨小慎微,不敢发表太多见解。这从他写给马士英的回信中就能窥见一二:“腐儒衰晚,不能荷戈执殳,效帐下一卒之用。”——这显然是说,老夫戴罪之身,不便妄议军国大事,只求“安顿一身”了。那我们就看看他是如何“安顿一身”、享受清闲生活的:这一天,他给福建人郑瑄的《昨非庵日纂》写了一篇序,大概是为了赚取“润笔”;在给柳如是兴造的“我闻室”中供奉了一尊观音像,祈求菩萨保佑久病的柳氏早日康复。到了晚间,与柳如是对坐灯下,陪她插瓶花,并不时发表些品评议论:

水仙秋菊并幽姿,插向磁瓶三两枝。低亚小窗灯影畔,玉人病起薄寒时。

浅澹疏花向背深,插来重折自沈吟。剧怜素手端相处,人与花枝两不禁。

懒将没骨貌花丛,渲染繇来惜太工。会得远山浓淡思,数枝落墨胆瓶中。

几朵寒花意自闲,一枝丛杂已斓斑。凭君欲访瓶花谱,只在疏灯素壁间。

从这几首绝句中,我们大概能读出钱、柳二人插瓶花的技艺与风格。花的种类不多,只取时鲜的水仙、菊花两种,数量也只有三两枝,取其疏朗、简约的清幽淡雅之美。插花时不尚秾艳,第三首所说的“懒将没骨貌花丛”即是如此——“没骨法”是传统中国画技法的一种,讲究不用线条勾勒形貌,而只是依赖于墨色浓淡、颜色深浅来层层晕染,“懒将”一语说明钱谦益对这种晕染繁复、色泽明丽的艺术风格并不感冒,他所追求的是“远山浓淡思”,也就是萧散淡远的审美效果。最后一首诗说明,他对二人的成果颇为自矜,认为即使拿来“瓶花谱”相比照,也不过如此。

读到此处,相信许多人会大惑不解,乃至愤怒不已。愤怒的是国家存亡的危机之秋,一代文宗、士林领袖钱谦益竟然无动于衷,依然沉醉在缱绻缠绵的儿女私情中;困惑的是即便钱谦益不恤国计民生,专注于享受闲适生活,也应该是琴棋书画、茶酒泉石,而不是大丈夫作小儿女态,摆弄纤仄便娟的插花游戏吧?

这实在是委屈了钱牧斋,我们有必要为他做些辩护。

首先,明王朝之所以岌岌可危,全然是由于它自身已经腐朽、衰败到了不堪一击的地步,不管是内部的农民军揭竿而起,还是关外的满族铁骑虎视眈眈,都是大势所趋。明朝的覆亡不过是朝廷上下咎由自取,是中华文明史长河的一次自我淘洗和生命力更新罢了,这一点,熟悉历史的人自然都了解,无须赘言,因此没有必要挥舞着道德的大棒,要求钱谦益为气数已尽的明朝殉葬。

其次,大丈夫作儿女态、插瓶花,在古代实属司空见惯。或者说,大丈夫插瓶花在古代并不被认作是“儿女态”。与时下大多是家庭主妇研习花道的习俗和观念相反,在传统时代,文人士大夫才是花艺、花道的主力军。且不说古典文学中难以计数的以吟咏、描绘瓶花、插花为主题的诗文,单就传世的瓶花类著作来说,也全部都是文人士大夫的作品,著名的有五代时期张翊的《花经》、宋代林洪的《山家清事》、明代张德谦的《瓶花谱》、袁宏道的《瓶史》、屠本畯的《瓶史月表》,以及高濂的《遵生八笺》、文震亨的《长物志》、屠隆的《考槃余事》、李渔的《闲情偶寄》等生活美学著述中有关瓶花的部分内容等。

比起来高濂、张德谦、袁宏道、屠隆、李渔等大约同时代的人,钱谦益的插花技艺或许还不入流——他不过是明代瓶花风气和时尚中的一个追随者而已,连谈花道的专门著述都没有,只能算作“门外汉”。

有好茶喝,会喝好茶,是一种“清福”。(摄影:周昂)

有好茶喝,会喝好茶,是一种“清福”。(摄影:周昂)

“人不可一日无茶”?

中国文人士大夫阶层的饮茶之风起源甚早,茶艺、茶道也向来被看成是有闲、有钱之人的专利,鲁迅先生就在一篇文章中说过:

有好茶喝,会喝好茶,是一种“清福”。不过要享这“清福”,首先就须有工夫,其次是练习出来的特别的感觉。

不错,茶的香气之浓淡、色泽之深浅、味道之甘苦,以及泡茶所用之水的优劣……这些细微的差别,只有感觉细腻、敏锐的人才能体验得到,这就是鲁迅所说的“工夫”。此种工夫,只有生活优裕、闲适恬静的人才能训练出来,贩夫走卒、引车卖浆者流哪里有这等闲暇!

但是,我们又都熟知一句概括中国老百姓日常生活基本物质需求的俗语——“开门七件事”。哪七件事?柴、米、油、盐、酱、醋、茶。每个中国人都对“开门七件事”的具体内容了然于胸,但可能很少人知道,这句俗语,已经流传了八百年之久。生活于南宋度宗咸淳年间前后的吴自牧,在其著作《梦梁录》里说过一句话:

盖人家每日不可阙者,柴米油盐酱醋茶。

到了元代,“早起开门七件事,柴米油盐酱醋茶”就成了人们对日常生活所需的基本概括了——这就是说,至迟在八百年前,普通中国人的日常生活已经离不开茶了。如果再加以追索,这一时间似乎至少还可以上溯二百年。如北宋名臣王安石就说过:

人固不可一日无茶饮。

夫茶之为民用,等于米盐,不可一日以无。

为何人不可一日无茶?这自然首先要从茶的疗疾、养生和保健功能说起。从汉代开始,中国人已经发现了茶的特殊药用功效,如东汉华佗的《食论》、晋代张华的《博物志》、弘君举的《食檄》等著作中,均记载过茶之药用和养生作用。随着饮茶风气的盛行,茶的功能也逐渐被进一步发掘出来,到了明代,李时珍在《本草纲目》中对茶的功效进行了集大成式的概括:降火祛暑、提神破困、解酒食毒、祛痰利尿等——茶既有如此功效,自然会不胫而走、无翼而飞,成为天下人杯中常饮之物。唐代诗人卢仝曾经写过一首《走笔谢孟谏议寄新茶》诗,形象地描绘了饮茶后身心俱畅的体验:

日高丈五睡正浓,军将打门惊周公。口云谏议送书信,白绢斜封三道印。开缄宛见谏议面,手阅月团三百片。闻道新年入山里,蛰虫惊动春风起。天子须尝阳羡茶,百草不敢先开花。仁风暗结珠琲瓃,先春抽出黄金芽。摘鲜焙芳旋封裹,至精至好且不奢。至尊之馀合王公,何事便到山人家。柴门反关无俗客,纱帽笼头自煎吃。碧云引风吹不断,白花浮光凝碗面。一碗喉吻润,两碗破孤闷。三碗搜枯肠,唯有文字五千卷。四碗发轻汗,平生不平事,尽向毛孔散。五碗肌骨清,六碗通仙灵。七碗吃不得,唯觉两腋习习清风生。蓬莱山,在何处。玉川子,乘此清风欲归去……

这是说,日晒三竿的时候,卢仝还在酣睡,忽然军士叩门,说是孟谏议的书信到了。打开层层包裹,原来是价值不菲的月团茶。这茶之所以珍贵,因为它是皇家贡品,惊蛰春雨之前采自深山,又经过一番精致的烘焙和包装。皇帝亲自品尝后才赏赐给公卿大臣。卢仝一介布衣,获此馈赠,不免喜出望外。所谓“一碗喉吻润,两碗破孤闷”等,既说明了此茶功效非凡,又流露出受宠若惊的兴奋与喜悦——孟谏议蒙天子赏赐贡茶,自然地位崇高,他把如此珍贵的茶转赠卢仝,大概作为二人交情醇厚的证明。卢仝以布衣身份,平交将相,亦可谓志得意满。

茶与人情往来、生活品位、身份地位等审美趣味和社会因素羼杂在一起,也构成了“人不可一日无茶”之观念和生活方式流行的重要驱动力。甚至在有些时候,人们对茶的自然功效并不了解,饮茶只是随波逐流,趋步社会流行的生活风尚而已。比如唐代人封演的《封氏见闻记》中谈到唐代开始盛行于大众消费层面的饮茶之风时说到:

茶早采者为茶,晚采者为茗。《本草》云:“止渴,令人不眠。”南人好引之,北人初不多饮。开元中,泰山灵岩寺有降魔师,大兴禅教,学禅务于不寐,又不夕食,皆许其饮茶。人自怀挟,到处煮饮,以此转相仿效,遂成风俗。自邹、齐、沧、隶渐至京邑,城市多开茗铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。

这是有关中国大众消费文化的重要场所——茶馆的最早记载。从封演的记述可知,普通民众中最先开始饮茶的,是那些禅教的信众,他们认为饮茶可以破困充饥,所以自备茶叶到泰山一带修行。但对于大多数人而言,他们并不是禅教的信徒,也不了解茶可以“止渴,令人不眠”,只是看到他人饮茶,就随声附和、亦步亦趋,由此“转相效仿”,竟然掀起了盛行千年而不衰的饮茶风俗——时至今日,饮茶已经不能称作“风俗”或生活风尚了,而是早已内化为中国人不可或缺的日常生活要素——商人觉得有利可图,就开设了茶铺、茶馆。

西方美学只关注艺术,东方美学却聚焦生活。(摄影:周昂)

西方美学只关注艺术,东方美学却聚焦生活。(摄影:周昂)

因此,中国人“不可一日无茶”的生活方式的养成,虽然不能说是阴差阳错,却也在很大程度上借助了历史偶然性的力量——《本草纲目》中的一些说法,也能印证这一点。李时珍在列举了茶的诸多功效之后又说,茶是苦寒之物,体质虚寒、血气较弱的人喝了,就会伤及脾胃,元气亏损,患上痰饮、痞胀、痿痹、黄瘦、呕逆、洞泻、腹痛、疝瘕等病症,这种种“内伤”,就是“茶之害”。可惜老百姓并不懂得,只知人饮亦饮。他由此感叹说:

民生日用,蹈其弊者,往往皆是……习俗移人,自不觉尔。

这样看来,鲁迅先生说的“会喝茶,喝好茶”的“清福”,并不是人人都适合享受的。“人不可一日无茶”的生活观念和生活方式,既奠定在茶的特殊功效的基础上,又是在社会、文化、美学等诸多观念影响下历史地、动态地形成的。

来源:《古典工艺家具》杂志

![陈培伦山水画艺术赏析[图文] 陈培伦山水画艺术赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ubrbeglqevu.webp)

![画家胡志刚的花鸟艺术[图文] 画家胡志刚的花鸟艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4jo5vqqs0jy.webp)

![刘墉:内心里有一种冲动不得不写 不得不画[图文] 刘墉:内心里有一种冲动不得不写 不得不画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eg1nbf1i0ar.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家张亚辉作品欣赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家张亚辉作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nzxjmvs2zdn.webp)

![工匠精神怎样面对市场经济[图文] 工匠精神怎样面对市场经济[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/viebml3nnlb.webp)

![是谁盯上了古书画收藏[图文] 是谁盯上了古书画收藏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1aneilseeb2.webp)

![邵大箴:民族和时代的骄傲[图文] 邵大箴:民族和时代的骄傲[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rialyvargzg.webp)

![文化名人挖掘谨防“过度化”[图文] 文化名人挖掘谨防“过度化”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hhfovw1dmnf.webp)

![感受自然 描绘自然——著名画家石立兴作品欣赏[图文] 感受自然 描绘自然——著名画家石立兴作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/to4jltsz3hx.webp)

![大匠之门——走进著名画家钟安的绘画世界[图文] 大匠之门——走进著名画家钟安的绘画世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/05bchx1dycx.webp)

![德艺双馨的“精神富翁”——记著名画家赵首河[图文] 德艺双馨的“精神富翁”——记著名画家赵首河[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/brdgybw53jx.webp)

![保护民间文物建筑需众筹思维[图文] 保护民间文物建筑需众筹思维[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/imedpa2he42.webp)

![肖宽先生的“画字”[图文] 肖宽先生的“画字”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aacthnonrxd.webp)

![盛放几代人温暖记忆的连环画该怎样连通当下[图文] 盛放几代人温暖记忆的连环画该怎样连通当下[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/22rnfnodthg.webp)

![毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文] 毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5fbxg4xhnpj.webp)

![郑忠后抽象水墨画解读[图文] 郑忠后抽象水墨画解读[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/onbazsn1wu5.webp)

![仙鹤是一品鸟古时常入画[图文] 仙鹤是一品鸟古时常入画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/afa0wbz0vcj.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:程十发《迎春图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:程十发《迎春图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1wgwed0cp01.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文] 2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aexb3rivyzq.webp)

![观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文] 观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iwxvd1s1cyb.webp)