19世纪末,二次工业革命带来社会城市化的高速发展,铁路和巨型游轮大量的使用拉进了各国在空间上的距离,从而各国之间的往来学习日益频繁,而作为当时全球文艺中心的巴黎很自然便成了各国艺术家的朝圣地。

当印象派对传统古典绘画革命取得成功后,绘画或艺术一词被无限的扩大:绘画不再是上流阶级用来证明自己存在的肖像作品,艺术也不再是对美的享受和崇敬,艺术家开始脱离传统艺术上的美学观,前往异地寻找自我价值;梵高去了法国南部的阿尔、塞尚回到了普罗旺斯、高更前往了大溪地……

巴黎旧照

巴黎旧照

前辈大师们的“前往”,带来了后辈们的效仿,只是他们的目的地统一了,只为巴黎。20世纪初期的巴黎已成为世界艺术界的轴心,各国艺术家汇集于此处,各种艺术形态、主义不断涌现,对于那些初来乍到的年轻艺术家来说,面对此境况自然会选择其中的一个派系,来适应潮流的发展;自然,他们的绘画理念和表现方式也会受到该派的影响。但也有一群人一直坚持着自己对艺术的诠释,不受任何新型艺术影响,以“浮游生物”的状态保持自我的独特性,他们的才华伴随着贫穷和激昂与当时整个巴黎相互摩擦,在那个自由放荡的时代中绽放出属于自己的光彩,他们就是被称为巴黎画派的一群人。

巴黎画派部分成员

巴黎画派部分成员

巴黎画派其实并不是真正意义上的一个流派,它指的是二十世纪初期到中期,约一百多位艺术家在巴黎蒙马特与蒙帕那斯所形成的一种艺术风气;而画派的艺术家几乎都是来自法国以外的地方。由于他们执着于自己风格的追求、画风相对于主流画派边缘化,使得他们与其他艺术家没什么共同之处,学者们无法将他们归于任何流派,于是就把这些艺术家统称为“巴黎画派”。

巴黎文艺圈的日常聚会(藤田嗣治、基斯林、罗兰珊等都在其中)

巴黎文艺圈的日常聚会(藤田嗣治、基斯林、罗兰珊等都在其中)

而在整个派系中也没有固定的技法、统一的主题思想理论,甚至连画派中的人物有哪些都很模糊不清,但它却是整个西方艺术流派中最独特的组成--来自西班牙的毕加索、俄罗斯的夏加尔、意大利的莫迪里阿尼、立陶宛的苏丁、日本的藤田嗣治、波兰的基斯林、中国的常玉和潘玉良以及巴黎本土的马蒂斯和尤特里罗等。。。。这一群开起现代艺术大门的大师,都可算是其中成员。

使用“巴黎画派”这一词最早是在第一次大战前,由一个德国报社率先使用的,该报社为指出有哪些新的艺术潮流正兴起,能与德国的表现画派相抗衡,于是便创造了巴黎画派一词。风头正劲的毕加索和马蒂斯也被选如其中,然而这样的分类有所错误,因为当时的评论家总试图将艺术家与某些运动做关联。例如当时有许多称作《巴黎画派作品》的展览,里面却有立体派画家的作品。因此,对巴黎画派的最好解释,应是指在一九三零年之前,活跃在蒙马特与蒙帕那斯的画家们所组成的族群。

传奇伴随着贫穷和痛苦

让娜殉情后与莫迪里阿尼合葬之墓

让娜殉情后与莫迪里阿尼合葬之墓

如果说印象派带给人的是激昂,那巴黎画派所给人的则是迷人。这里的迷人不仅来自画家的作品,部分也由于画派生活中的点滴故事:“让娜孕期中自杀追寻莫迪里阿尼的脚步、夏加尔守望已故的亡妻、奇斯林蒙帕那斯之王的美誉……”。

传奇虽然迷人,但现实生活中的他们绝大多数都是贫穷和痛苦相伴。由于他们来自各个不同的地方,生活习惯和语言不同,导致彼此相处得并不是那么融洽。生活上的悲观态度,让他们只能和几个“气味相投”的知己自成一圈,以求生在那个不友善的环境中。

20世纪初期巴黎周边的平民公寓

20世纪初期巴黎周边的平民公寓

他们没有钱,只能很多人一起分租在蒙马特与蒙帕那斯的阁楼小屋里,这些似乎已成为画派成员的必须标配;当毕加索富裕后搬迁到独立豪华公寓后他的作品风格也就与该派系脱离,虽然后面发展出美术上极其重要立体派,但回想看看,他那个时期作品中的蓝色忧伤是多么的迷人。

爱得要死、恨得要命

在巴黎画派中即使是同一人的作品,它的两面性极强--爱得要死、恨得要命;整个画派的气息有点像是在燃烧青春的蜡烛,仿佛想在短暂的生命中绽放出全部的光彩。除了画家本身的性格,这与当时巴黎或是整个法国的时代气息有关:在一战后,法国虽然为战胜国,但在战争中却受到了严重的创伤:青壮年男子四分之一战死、三分之一伤残、经济遭受重创、军队接连哗变、工人不断罢工,整个法国处于革命的边缘,从上到下都充斥着对战争的残酷恐惧,人们在生活上也迷失了方向。

基斯林作品

基斯林作品

而作为画家的这群人,面对这种社会风气却表现出当时那些口号观念艺术家没有的颓废和放纵,毒品和酒精以及女色成为他们摆脱现实的最好途径;虽然日复一日的宿醉于各种场合、调情与异性,但这种生命形态也真实的表现到了各自的画布上。

常玉作品

常玉作品

从某些方面来看,正因为历经过战争的残酷,他们才想在作品中表达他们的渴望、情绪、热情与痛苦,并企图以女性的图像、生命与静物静观为绘画主题,以满足他们极想捉住的美好渴望。看看莫迪利安尼裸体画里柔美中的色情、苏丁静物画里纠结中的疯癫、藤田嗣治女性画里唯美中的诱惑、以及常玉花画里颓废的孤傲……无一不是这种调;也许这就是只属于巴黎画派的独有魅力。

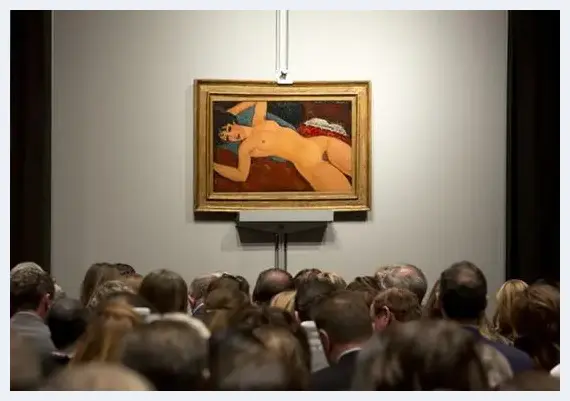

10亿成交的《裸女》

10亿成交的《裸女》

巴黎画派其艺术价值不只体现在艺术史上,近几年的艺术品市场对其也极为认可。画派成员的作品屡次刷新各种记录,不仅国际市场对此热衷,连国内市场和藏家也为此追逐:去年,常玉的《蓝色辰星(菊花与玻璃瓶)》以8188千万港币成交,不仅打破的常玉个人作品的成交价,而其在2015成交的三件作品都挤入了2015国内当代艺术品成交价位的前十;潘玉良的《窗边裸女》在前年以3453千万成交;而莫迪里阿尼10亿《裸女》更是在去年轰炸了整个世界艺术市场……可见,对于巴黎画派人们还是有道不完的情,说不完的话!

(作者:孙毅)

20世纪初的蒙马特高地“洗衣船”

20世纪初的蒙马特高地“洗衣船”

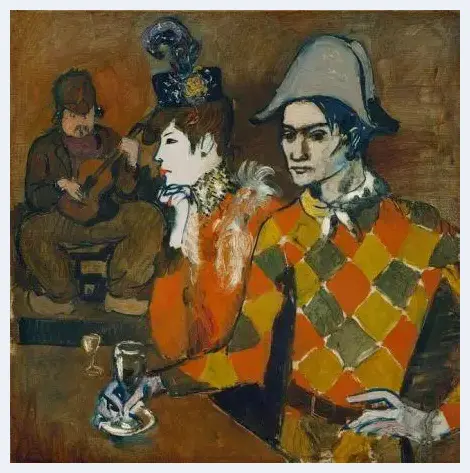

毕加索《在狡兔酒吧》 1905年

毕加索《在狡兔酒吧》 1905年

如今的巴黎,颓废已荡然无存,留下只是美好的浪漫和文艺。而这里的浪漫、文艺,大多都应归功于这群法国以外的画家。正是因为他们那些极端的作画方式,才能将只属于那个时代的人文面貌真实的刻画下来。而现在,不管是他们的画作,还是茶余饭后人们谈到有关他们在巴黎街巷的传奇,已成为当下巴黎独特魅力不可缺少的部分。如果拿掉某些荒唐的风流趣事,如果没有“洗衣船”的木板楼、狡兔酒吧等,或许巴黎就不再是巴黎。

对于那个时代的巴黎,有一种赞美“怎么会有这么大度的胸怀去容下这样一群人,并且接纳异国的文化思想”;而如今我们所提倡的国际大都市会有这种胸怀吗?现在的艺术区有当时蒙马特与蒙帕那斯那样只为艺术而艺术的风气吗?

那些画中的“外来客”

苏丁作品

苏丁作品

事实上,部分巴黎画派的艺术家皆属犹太人后裔。一战中德国纳粹对犹太人的大量屠杀、犹太人背井离乡的逃难不可能对这些艺术家没有影响。虽然到巴黎后他们生活在了一个现代化的城市中,体验着新的世界准则,但始终无法让他们忘怀自己的根、童年、信仰及以生活习惯。虽然己逃离了专制与压迫的生活,但在呼吸着自由空气时,也会让他们感到迷茫。他们的内心还是会感到恐惧,对于未来,他们害怕永远都会与别人不同,永远被视为是外来客。但或许正因为这种复杂心里状况,反效果促使了他们艺术风格那么的与众不同。

藤田嗣治作品

藤田嗣治作品

日本的藤田嗣治和中国的常玉带来了与其他画家完全异样的东方含蓄;虽在异乡巴黎,藤田嗣治在创作中根本无法摆脱在日本的日常经验和感受;即使在创作油画时,他也以水墨与油彩结合,用东方韵味的黑白、线条加上金箔去组建画面,看似内敛,但他将猫风鬼气带进画面后,骨子里却有种东方的傲气和高贵。

有的时候会有所疑问:“这么独特派系的出现,是不是完全由于时代所致,所谓的‘时势造英雄’;好的艺术是不是只诞生于那些不那么舒适的时代?”看看同时期民国的艺术、文学,不也正是近几世纪以来的首次全面爆发吗?或许是因为在物质匮乏的时代人们习惯于用精神去弥补物质上的不足。与当下嬉皮士的放纵和颓废相比,那些物质匮乏、生活艰难的时代,艺术家在创作中也有一种高度的文明,这种文明不仅在师生、朋友之间,甚至在敌人之间,无论忠诚和反叛,都有自己的支点和底线,有一种责任和气节,始终能做到兼容并收……而如今,在观念和意识大行其道的艺术圈去回看巴黎画派,他们是那么的动人,那么的“艺术”。

![大美中华”当代书画名人录——赵言斋特辑[图文] 大美中华”当代书画名人录——赵言斋特辑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3qreah2yuqy.webp)

![儿童美育应兼顾经典艺术与当代艺术[图文] 儿童美育应兼顾经典艺术与当代艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hzo1w2dg5gj.webp)

![巴黎Parcours艺术节创办人:年轻艺术家得直面公众[图文] 巴黎Parcours艺术节创办人:年轻艺术家得直面公众[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/njhwfsc1atr.webp)

![博物馆商品的发展趋势:向生活化商品发展[图文] 博物馆商品的发展趋势:向生活化商品发展[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jj3ocl1k3zx.webp)

![太行墨夫张克鹏的文化苦旅 ——记“三协会员”张克鹏的成才之路[图文] 太行墨夫张克鹏的文化苦旅 ——记“三协会员”张克鹏的成才之路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uazgiqia5af.webp)

![王广明:大美无言[图文] 王广明:大美无言[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ulsfadojifc.webp)

![李白是哪一种书法家[图文] 李白是哪一种书法家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3hcpy5jid4f.webp)

![董其昌山水画的两种面貌[图文] 董其昌山水画的两种面貌[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l3q4rwhoeeu.webp)

![油画中永不凋落的樱花树[图文] 油画中永不凋落的樱花树[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4zuodkmxgqr.webp)

![南京博物院书画展策展中的思考[图文] 南京博物院书画展策展中的思考[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sxkshdqookp.webp)

![记恩师于润先生诞辰80周年遗作展观后感[图文] 记恩师于润先生诞辰80周年遗作展观后感[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kr5wjwidqbp.webp)

![读版画《生命高于一切》感悟[图文] 读版画《生命高于一切》感悟[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uik313gs3q2.webp)

![扒一扒文人画的肤浅外衣[图文] 扒一扒文人画的肤浅外衣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eapmet0oqhs.webp)

![汉画巡展中 我们需要思考的事[图文] 汉画巡展中 我们需要思考的事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/plah32j1u5b.webp)

![女性艺术家终于面临转机[图文] 女性艺术家终于面临转机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tndozvbiref.webp)

![张大千艺术市场解析[图文] 张大千艺术市场解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vy3abdhnp51.webp)

![仙鹤是一品鸟古时常入画[图文] 仙鹤是一品鸟古时常入画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/afa0wbz0vcj.webp)

![女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文] 女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jypjcva5ec0.webp)

![井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文] 井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l1rz3acb1hn.webp)

![论博物馆创新维护的重要性[图文] 论博物馆创新维护的重要性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mzw4qnhzr14.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1mmkjdegx1.webp)