不知为什么,最初听到“陈师超”这个名字,总要将之与诸如陈师道这样的先贤联系在一起,因此,便自然把师超想像成一个志行方正、古风可范的君子。待到在一次酒会中与师超相识,看着他灯影朦胧中的酡颜、听着他谦逊而温馨的谈吐,尤其是领略他每当有所兴、便憨然一笑的语态,便证实了我此前的想当然的推测。的确,在我所接触的书坛新秀中,师超可以称得上是一位最能够在心境和姿态上得“平和”二字的人。因为论资历,自1999年他便在国展中崭露头角,此后一发不可收,不断在各类大展中获奖;论影响力,今年第一期《中国书法》将之推举为“当代书坛名家系统工程•中青年名家提名”人选。因此,若以世俗的眼光看,已颇具俯视苍茫、指点江山的背景了。但他一涉及到自己却讷讷如不能言;更是很少口中雌黄,对同仁作随意的评点。这种“自我估价”和“文化评判”阙如的底蕴,绝非“谨慎”、“爱惜羽毛”这类字眼所能涵括,因为这实际上是理性精神在风度上的一种折射。毋庸讳言,在一个功利欲望甚旺而所谓的“主体性”、“个体性”又极强的社会情境中,最具常态的景观是一切都被物质化和泡沫化了,如此,所谓“谨慎”、“爱惜羽毛”便意味着对名利的放弃,也象征着在焦点层面上角色的缺席。所以,若不是在终极关怀上深谋远虑,一个世俗化的艺术家是不会选择这种放弃与缺席的。正因为如此,我才将师超的静穆看成一种难能可贵的文化理性。如果联系目前展览络绎、研讨连翩的人造的炙手可热的怪现象,也许会更坚定这种认定。

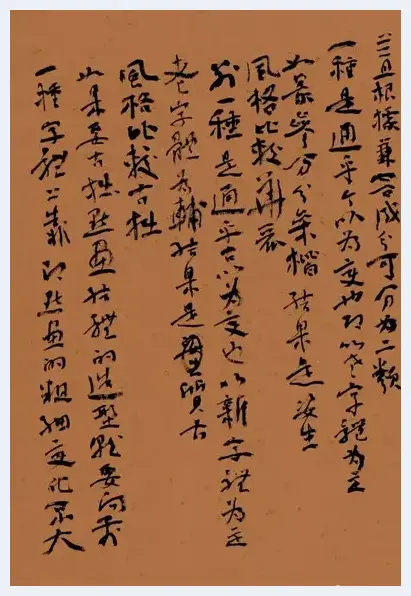

记得前几天,电视台为我省的资深书家梁修先生制作专题节目, 记者采访笔者时曾提出了这样一个问题:“你如何认识梁先生?”我的回答是:“当然是从人与艺两个方面去感知。”实际上这是一个极为平常的道理:“艺”的主体是“人”,而“人”的产物则是“艺”,因此“人”、“艺”一体。故一个在处世上深得理性三昧的人,一般也会是艺术上的理性主义者。观乎师超艰辛的书法之旅,可谓此言不谬。这意味着师超的艺术滥觞必然具有一个古典主义的逻辑起点,具体说来,大的方面即碑帖并重,如若细论,则先后经历了师法陆机、索靖、二王、颜米和《张迁》、《乙瑛》、《爨宝子》等的复杂过程,这在当今年轻书家中算得上取经宽广的了。但对书家而言,取经宽广只是一个“战略”性的取向,而最终这种取向是否能够建立深厚的“积淀”之功,则取决于具体的“战术”即方法了。我发现,师超正是在这一关键问题上充份体现了他的自我与才性,从而完成了对古典偶像智慧性的阐释。譬如,陆机的《平复帖》颇似大朴未亏,深具混沌之象,而索靖之书则已渐露端俨之态,二者相融,正可得章草中庸之境;“二王”虽血脉相承,但也各有所擅,此即后人所云,大王以内擫取其含蓄,小王以外拓获其侧媚,二者互补,便可臻妙境;北碑虽风格各异,但多呈庄严肃穆之象,而南碑之《爨宝子》则狞厉诡谲,南北混一,则必铸苍莽之境。所有这些在师超笔下都以极自然的形态流露出来,但我却读出了其中隐藏着的逻辑关系,此即美学层次上的“整合”,也是具有“中介”性质即由师法到自运的重要过渡。对一个书家而言,“中介”如同山峦间的索道,或沟通两岸的桥梁,若质乏坚实,则必赴汤蹈火,陷入险境。这样的教训太多:如一种经典尚未完全领会,或基本没有涉足经典,便急匆匆另辟蹊径,超迈古人,其结果当然是欲速则不达,欲南辕而北辙,落为笑柄。也难怪,所谓“遍临诸家”、“诸体皆擅”是需要冷板凳作前提的,没有真正意义上的超越人格,是很难忍受与“皓首穷经”一样的“皓首临池”的寂寞生涯的,但大家巨子的本质却如大道无形般存在于这个“寂寞”之中。我为师超庆幸,庆幸他对古典的守望,对传统的执着,对建立在丰富的精英素质基础上的“整合”意义、“中介”价值的认知,尽管他还未臻极境,任重道远。

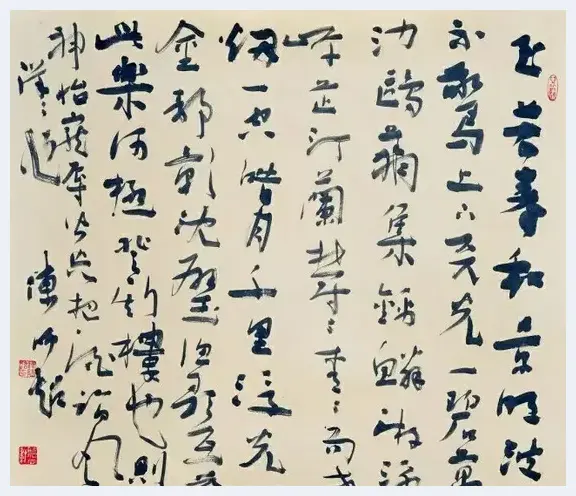

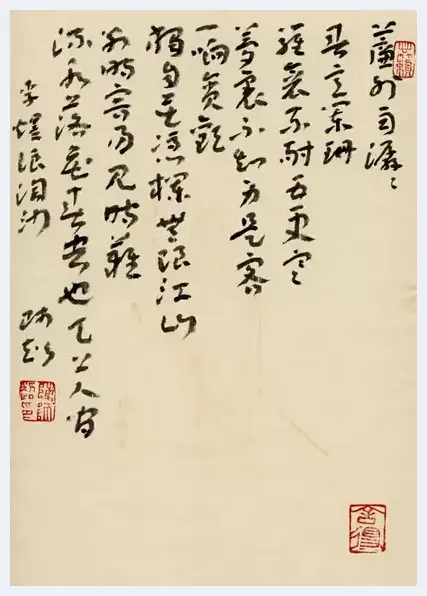

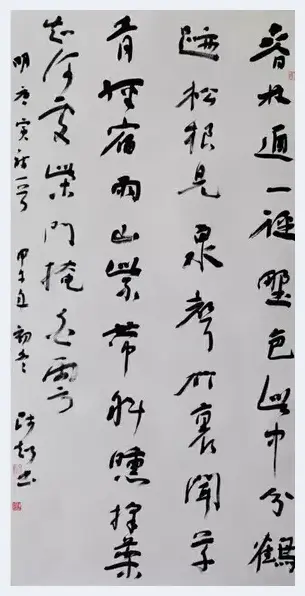

师超已谨慎地进入了具有探索意味的自运时期,因属“探索”,所以风格变异相对幅度较大,但在范围上却没有超出寻求传统的现代转换这一命题。因此,我发现他相当谨慎地吸收前卫派的一些写法,以化解汲古者往往无法规避的弊端即陈旧,以获得必要的时代性格,师超书法的青春之气即来源于此。的确,尽管至今人们在赞赏一位品洁行端者的时候,常说“今之古人”这句话,在鉴赏书画时亦云“古意盎然”,但毕竟前者只是特立独行的象征,后者则是与传统结缘的标志。一个艺术家或一件艺术品如完全与古人重合,则与作伪就没有什么区别了,因此,美学意义上的“古”要避免“旧”的尴尬就必须以“新”作为它的延伸,以“现代”作为他的结果。站在这样的背景上考察师超的探求,便获得一种历史的纵深感和时代的责任感。如果从格调上审视,目前的师超似乎在追求精神上的统一和笔致上的自由,而统一则意味着隶书与行草的呼应,这真是“于我心亦戚戚焉”——因为笔者也经历过这种尝试——师超在诸体中于隶书和行草付出的心力最多,以之作为书体的互动去丰富彼此的内涵,可谓深中肯綮。至于“自由”则是艺术的灵魂,但它似乎又是一把双刃剑。无目的而又合目的性的自由会赋予艺术家以所向披靡的力量,最终抵达心仪的彼岸;完全的无目的又无规范的自由则是绝对意义上的抛离家园的浪迹天涯,最终则必将成为失去一切的零余者。就现代性而言,“自由”当然是它的要义之一,甚至称为灵魂也不为过,唯有如此,便不会因偏颇而致荒谬。当前书法界乃至文化界曾经出现过的诸如“纸团展”、“用下半身写作”等怪现状,都是缘于对“自由”的误读。因为如此,师超在创作中尽力以必要的“理性”去辅助“自由”,所以他笔下无狞历之感,无张狂之态,而有春光烂漫之韵。但毋庸讳言,因为师超毕竟还处在中年时期,这注定地使他在保持青春的同时又不可避免地带有青涩之气,譬如,在精致上尚须再进一层。我很久之前就有这样的也许过于简单、过于浅薄的诘问与前瞻:今天及未来的艺术是否能与越来越趋向精致的物质生活形成基本的对应?因为在笔者看来,物质与精神虽属不同范畴,但就演绎的步调而言,又基本是统一的,因此,虽然今天乃至未来艺术风调的的取向必然是多元而丰富的,但追求精致应该是一种最具集体无意识的审美向往。再者,精致与“自由”不但不冲突,而且在深层上应该是天生的孪生兄弟,因为无自由精神的精致充其量只是一个徒有其表的摆件,而无精致形式的自由,只能是一种无节制的放浪。令笔者感动的是,近日拜观师超的一些作品,发现走向精致的意识正在强化,因此,笔者坚信,凭籍他的智、识和勤奋,在不久的将来,一定会进入一个全新的艺境。

陈师超,字乃冰、号石壑,1963年10月生,中国书协会员,山东书协理事。其作品先后入全国第七、八、九(获奖)届书法篆刻展、第三届全国书法百家精品展、全国千人千作提名展等。2009年荣获山东省泰山文艺奖,2012年荣获山东省书法事业突出贡献奖。

评论作者郑训佐

![天地玄黄,金墨无界——王良虎在古今中西之间构建永恒[图文] 天地玄黄,金墨无界——王良虎在古今中西之间构建永恒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l5tgtm2zisq.webp)

![画栋珠帘烟水中 落霞孤鹜渺无踪[图文] 画栋珠帘烟水中 落霞孤鹜渺无踪[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5gqocfxdls3.webp)

![巴斯奎特:以涂鸦回应种族主义和资本主义[图文] 巴斯奎特:以涂鸦回应种族主义和资本主义[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vqjnuy4oieq.webp)

![宛如晨星:中国版画百年[图文] 宛如晨星:中国版画百年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cmwp4b0apbl.webp)

![谈徐冰最新动画作品:“汉字的性格”[图文] 谈徐冰最新动画作品:“汉字的性格”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ifxkflupzxg.webp)

![髡残《层岩叠壑图轴》解析[图文] 髡残《层岩叠壑图轴》解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/npr2y2ly5eu.webp)

![刻字艺术需“传、帮、带”[图文] 刻字艺术需“传、帮、带”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/coquwwmtzf1.webp)

![文化认定与价值立场:考古学对历史文献的态度[图文] 文化认定与价值立场:考古学对历史文献的态度[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q1bmuk3apqw.webp)

![艺术品价格打骨折 该挤挤水分了[图文] 艺术品价格打骨折 该挤挤水分了[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qijhiewa2av.webp)

![当下艺术品市场可捡大漏[图文] 当下艺术品市场可捡大漏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/avyyfqn3mdm.webp)

![为啥全世界的博物馆都忙着“回顾”[图文] 为啥全世界的博物馆都忙着“回顾”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mkes14kjw0n.webp)

![中国万年历史《绘画史记》史圣黄永镇[图文] 中国万年历史《绘画史记》史圣黄永镇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kx152cmxrdk.webp)

![守正创新的典范——中国新汉画艺术创始人王阔海艺术作品的新突破[图文] 守正创新的典范——中国新汉画艺术创始人王阔海艺术作品的新突破[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/334l0ea13yz.webp)

![雕塑家为蒋翊武雕像:望英雄不再寂寞[图文] 雕塑家为蒋翊武雕像:望英雄不再寂寞[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uib5bqqzxhx.webp)

![中国画的反哺——读王高吉的钢笔画[图文] 中国画的反哺——读王高吉的钢笔画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4uojs2dr0av.webp)

![崔子范:新时期写意花鸟画的里程碑[图文] 崔子范:新时期写意花鸟画的里程碑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x4mhciphhag.webp)

![海上雅集精品赏析:日本茶具[图文] 海上雅集精品赏析:日本茶具[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nobxw0kmh3r.webp)

![透过自画像窥探著名画家内心世界[图文] 透过自画像窥探著名画家内心世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pfanq25naga.webp)

![毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文] 毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5fbxg4xhnpj.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:程十发《迎春图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:程十发《迎春图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1wgwed0cp01.webp)

![六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文] 六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vwrm55x4hsq.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)