□ 郭晓川

最近翻看陈明远所撰《文化人的经济生活》一书,看到民国自由撰稿人的生存情况。当时的文化人纷纷办刊办报,很是兴盛。当时李大钊和陈独秀都属于中产阶级分子,北京大学教授,月薪很高,办的杂志《新青年》也是同仁杂志,不营利,不支付稿酬。但是大多数办杂志的人还是带有经营性质,如被国民党杀害于龙华监狱、鲁迅专门著文悼念的柔石,生前就从事过这一类性质的活动。此外,后来赫赫有名的创造社也是股份制性质的经营团体。这让我联想到今天的境况,自由撰稿人越来越多,而自由撰稿人办刊办报的也多起来。这大概源于文化人的文化情结。做又有名又有利的事总是人类之任何一员的梦想。做得成功的案例是商务印书馆,在中国译著方面成绩显著,钱也赚得多多。

当然扯这些也不是脑子进了水的信口开河的闲篇,主要是它们让我想到了王非。在我的印象中,画家王非先是一个编辑家和出版家。我早先也在一家农业杂志社做美术编辑,那时体会到文化人做编辑是比较过瘾的事。尽管从纯美术的观点看这样的杂志还是很“边缘化”,但是想想刚当兵时在军报上发表作品时的兴奋,觉得做编辑还算是一件光彩的事情。现代科技把文章变成铅字(正确说是印刷字)或把画稿变成印刷品,都简洁得多了。在文化日益平民化和多元化的同时,发表一件作品的兴奋程度大为减弱。编辑到后来也就是服务性质了。编辑们自嘲是“为他人做嫁衣裳”,但是我总是认为编辑的作用实际上要比编辑们自嘲的价值要大一些。编辑对于向公众推介一个人物——作家或艺术家,其作用还是举足轻重。想一想有多少所谓的名人都是从出版物上跟我们“相识”的。因此在这个日益异化的社会中编辑还是有一些话语权的。

王非从做美术编辑开始,一点一滴地开始自己做杂志、做刊物。同为编辑,我深刻体会到王非的难度。更何况他还是以自由编辑人的身份开展工作,比一些吃“皇粮”的编辑家们不知要辛苦多少倍。王非作为编辑家的成就集中体现在他在2000年所创办的《艺术状态》这一连续出版物上。从组稿到设计再到发行,全部一手包办,其胆量和工作量堪称一流。其中甘苦也只有王非自知了。《艺术状态》经过王非的经营已经取得了不小的影响,中青年艺术家更多有熟知。在越来越多的美术出版物中,《艺术状态》迄今已经坚持了5年多,这不能不归功于王非成功的编辑和经营。如果以自由编辑人和出版家来衡量,有房有车有画室还有数人的编辑部规模这些条件,也足以让王非结结实实地进入文化人的中产阶层。

但是,仅仅将王非视为一个编辑家、出版家显然是片面的。王非另一面的才华则释放在绘画上。

我尽管对王非的编辑和出版生涯给予了充分肯定,然而每次见到王非我总是唠唠叨叨劝他全身心地去画画,跟他讲他要是不画画是如何如何的可惜,是如何如何的人才浪费。我这样的见解并不是凭空想象,它源自我对王非及其作品的观察。首先,王非是有才能的。和很多“笨画家”相比,王非强的不是一个或几个百分点,是十几或几十个百分点(再说多了别人该不信了,其实还是可以多说一点的)。需要强调的是,那些“笨画家”现在大多很有名。看到这里有人要笑话我了:一派胡言——“笨画家”成了名家还说笨?是自己笨吧!我承认,有这可能。但是历史也经常跟我们开个玩笑,一下子就让我们笑他个千儿八百年。“笨画家”成了名画家虽然不能简单以笨而论了,但也未必就不笨到哪儿去,要不说“卑贱者最聪明,高贵者最愚蠢”呢。这颇有些否定之否定的意味。王非的心智颇高,人也勤奋,光是看他画的画和编的书就能略知一二。但是一心二用,又编书又画画,时间久了精力就顾不过来。二者权其轻重,我当然认为他应该去画画。所以,我感到常常是聪明反被聪明误的。聪明人做什么事都能做出个名堂来,因此聪明人也就以为自己能做很多事情,结果每件事情都不尖端,是为聪明人的悲哀。“集中优势兵力各个击破”还是一个很值得一试的战术。由此我认为王非应该集中精力画画了。

一个画家做过编辑工作对自己的创作很有益处。所以王非在编辑和出版方面积累和展现的统筹能力和文化或美术史、美术理论方面的素养、眼界,在其创作中必定起着很关键的作用。其实,王非在做编辑和出版工作时,也从没有放下自己的美术创作和思考。相反,他是一个画家和编辑家、出版家的统一体。两项乃至三项文化功能在王非身上达到了一定程度的统一,但是还没有达到一个高度的统一。所以,集中精力进行美术创作,可能是最明智的选择了。

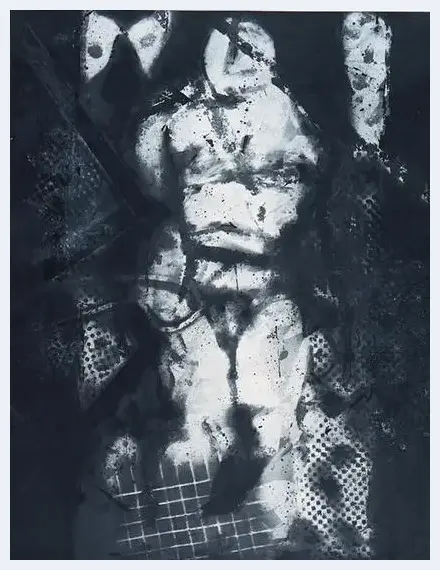

王非大学毕业后一直在不断地学习,1990年到北京画院进修,其后举办个展和参加展览就日渐多起来。其艺术观念的兴趣也逐渐集中到现当代的水墨画的探索上来。早期王非的创作从题材到形式试图融合民间艺术的因素,如以伏羲、女娲和西王母题材的一系列作品,对女性和两性内容比较关注。表现形式上在吸纳西方现代主义绘画的表现因素的同时,也大量借鉴了民间艺术中的装饰和夸张的风格。这些作品体现出王非试图综合中西艺术因素、在文化意义上寻找突破的意图。这个时期的人物造型丰满、圆润,构图饱满,整个感觉是浑厚的。

1994年被中国美术馆收藏的《旱魃》是这一时期的代表作。这件作品将民间艺术的装饰因素和西方现代主义艺术的抽象处理手法融汇在一起,很好地表达了时光的运动感。这位黄帝的女儿,在文献中被描写成“衣青衣”,在黄帝与蚩尤的恶战中,被黄帝召来助战,使“雨止”,让蚩尤的能“纵大风雨”的雨师、风伯两位战神的法术失了灵,结果被黄帝战败。但是魃作为一个悲剧人物却从此不能再为神,最后被田神叔均驱逐到赤水以北,郁郁而终(《山海经·大荒北经》)。王非的这件《旱魃》作品有着作者自己对这个神话故事的诠释,旱神魃的暴烈和她悲剧的结局,被表现得委婉动人。现代主义艺术的形式感表现了穿越时空的历史感,光的凌厉,像是电光弛过,作者捕捉的是半是历史、半是幻觉间的一瞬。太阳和火光烤灼着大地,逼人的火焰直刺观者的眼睛。可以说,这件作品是王非成功将西方现代主义艺术传统与中国民间和传统文化结合的例证。喜欢阅读《山海经》等典籍的王非,无疑怀揣着将民间、文人化和西方现代主义融合起来的雄心大志。但是,唯美主义及其抒情性限制了王非作品的意义深度。王非将自己的在20世纪九十年代初的创作归结为“神灵的诱惑”和“乡情”阶段,可以说还是准确的。

1996年左右王非的创作开始注意更加个人化的内容。1978年以后的中国艺术一直在向两个极端分离,一端是大众路线,一端是精英路线。虽然二者之间的区别有许多,但是其主要特征在于审美的认识上。前者一般是唯美主义的,无论是现实还是浪漫主义,其审美趣味是传统的唯美主义观点。注重优美,注重文学情节,注重清心寡欲的清赏,是这类艺术创作的特点。走精英路线者带有典型的知识分子倾向,其特征往往是带有社会学的批判意义,批判性在当代艺术中又表现在诸如反讽、调侃、戏谑等手段的运用上。走精英路线的艺术家其作品常常对社会、文化和政治问题表现出更高的热情。在他们的作品中针对现实的态度一目了然,这些态度又更多地倾向于否定,因而它是批判的。此时王非的创作无疑走的是一条精英路线,或者我们干脆叫它是知识分子路线,更加关注带有社会意义的问题。

大约在1996至2000年这个阶段,王非的艺术观念逐渐在转变,从审美向社会批判的转变。1996年开始的《古国异民》,虽然还是在传统神话题材中寻找创作诱因,但是其绘画形式却与以往大异,一些带有棱角的造型和线条使画面具有了紧张感,这在王非过去的作品中是比较少出现的。粗重的墨线反映着画家开始注重文人画传统所推崇的笔墨效果,而一反过去的的装饰性。在古典文学题材中发掘题材,在乡情中寻求灵感,以及在中国佛教文化研究所工作的经历,似乎在此之前仍然是没有被综合起来的零部件,或者是个别的碎块。在这个期间,王非逐渐理出了头绪,一个对社会给予人文关注的艺术观念渐渐浮出了水面。如他将1998、1999年分别称为“都市困惑”和“一个人的城市”,都反映了他对现实社会的关注,以单体化的体验、透过人文主义精神,审视艺术家所生存的环境。王非的这一艺术观念的转变,或可以称作是从神到人的转变:王非从天上降落到了地上,从田园的乐土“不幸”掉进了都市的火坑。

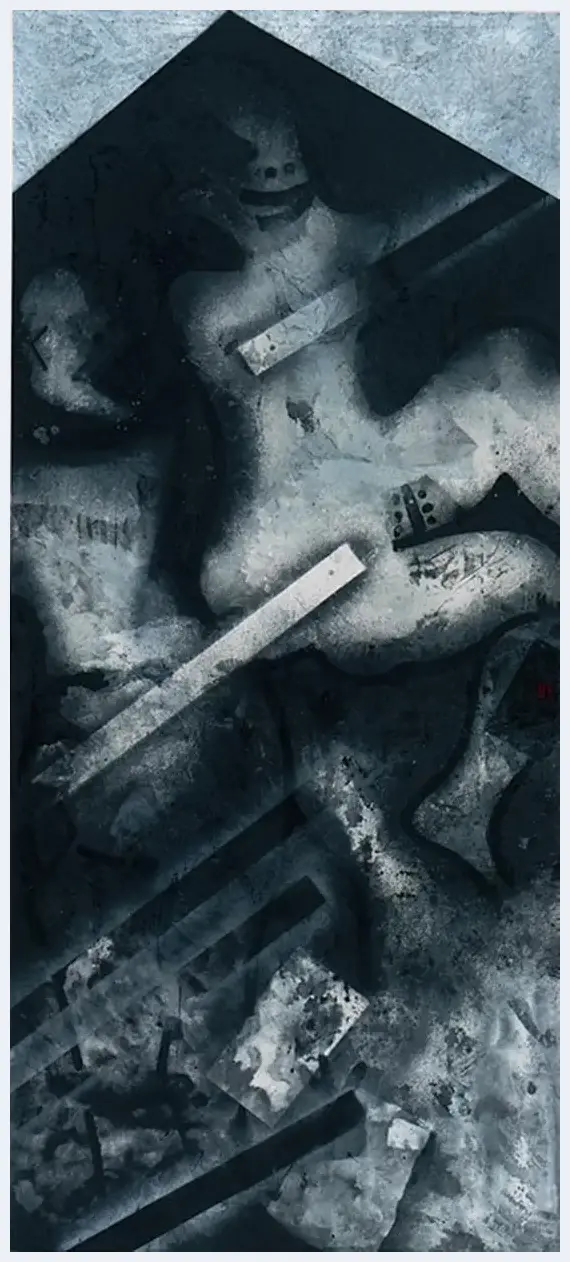

2001年王非创作了《虚壳》系列,显示出作者深思熟虑的创作意图。其实,统观王非的创作,就会发现一直有着一种否定的意识隐藏在他的作品中。即便在他的神话(包括着一定的宗教题材)和乡情系列中,这种否定因素也是非常明显的。否定因素表征着一种叛逆精神。但是,在王非的创作中这些叛逆性质的否定因素始终没有找到一个可以承载的题材。将之运用到神话和乡情题材中,有些形式和内容显然并不匹配,因而绘画语言是分裂的。《虚壳》系列显示出王非找到了适合自己所具有的否定性语言所欲言说的内容或主题。这些作品主要表现了个体的人。这些个体的人又非具体而是抽象的。王非把握着普遍性和个别性的尺度,其中起着重要作用的又是特殊性。个体的人在王非作品中被扭曲了、融化了,或者像是被挤压机所挤压后的形象,或者是被溶化剂所化合了的焦油和被烧焦了的残骸一样的东西,这些形象从实质上很好地贯穿了王非经常在不自觉中所透漏出来的一贯的紧张感。这种紧张感来自被压榨和被扭曲所产生出来的背叛冲动。

那么,王非究竟寻找到了怎样的题材呢?或者说他欲言说的内容究竟为何呢?我认为是“异化”。根据马克思的观点,在现代资本主义社会,物化(异化)无所不在,其结果是将人的主体性淹没掉了。为此马克思提出无产阶级革命的首要任务就是要克服物化意识,也就是克服异化。所以,人的主体意识的解放就是世界变革的惟一目的。我们所存在的社会存在不存在异化呢?显而易见,在全球一体化的时代,作为一个在国际事务中扮演着重要角色的中国,想逃避弥漫全球的物化是绝对不可能的。现代化的进程、城市化的速度,随处都掩藏着战争的欲火,这一切无一不把人搅进了急速旋转的物化“水泵”之中。因此,王非对“异化”的担忧并不是空穴来风。2004年的王非写道:“中国改革开放以前物资的贫乏和精神的集中,造就了经济发展后贪欲的极度膨胀与精神、信仰极大的萎缩,这种物资与精神的严重失衡,会将一个人击碎,灵魂也不知去向。”需要说明的是,我将王非原文中所使用的“物质”改成了“物资”。在社会学和伦理学中物质与物资有着必然的联系,而物化指的是物质化。物质与精神相对应,物资是具体化了的物质。

简介

王非,生于安徽。中国新水墨画院副院长。清华大学当代艺术名家导师班导师。

多年来,王非致力于当代水墨的创作与实践,以独特的语言再现当代人的生存现状及其命运。其代表作《生的去向》、《镜像天庭》、《丰欲的困倦》印证了一代人对中国水墨的探究和人文理想。王非以学者的姿态置身于艺术,以出世的心态面对生活。他深居简出,潜心创作,无论水墨的传统与现代,还是抽象与具象皆有深涉,并取得较高的艺术成就。其作品先后参加北京第三届国际美术双年展、中国当代艺术文献展、2009年批评家年度提名展、今日中国美术大展、中国实践水墨艺术巡回展等。并多次举办个人画展及画册出版、收藏等。

根据阿多诺对艺术所下的定义:“艺术是对社会的否定认识。”那么,王非在美术创作中的否定性的方法论正契合了王非所要表述的内容,意即所欲言说者。阿多诺持一种否定的辩证法,它通过打破整体性和同一性幻想来寻求真理。阿多诺的见解建立在他所生活的不断自动化的工业社会的进程之中,他目睹和经历了一体化工业社会对人的个性和人类精神的严重摧残。他认为当今的资本主义“世界比地狱更坏”。虽然人在物质生活方面得到了前所未有的满足,但是人们“被降低为单纯的原子”,人的劳动、欲求和享受乃至思想都被整体齐一化了。阿多诺由此认为,面对人的整体异化,哲学的首要任务就是通过批判和否定既存现实的“总体性”、虚假的“同一性”来捍卫和争取个体性和“非同一性”。对整体性、总体性和同一性的批判,即是对侵犯、消灭差异性和个体性的强制性社会结构的批判和否定。(阿多诺《否定的辩证法》,重庆出版社,1993年)王非的否定精神所欲揭示的也正是这样的被异化的人类个体。阿多诺总结出艺术的原动力来自于艺术的社会本质的两个方面,一个是艺术的自为存在,另一个是艺术与社会的联系。“艺术的这一双重本质显现于所有艺术想象中。”因此可以说,自律性和社会性就是艺术的双重本质。其自律性主要表现在艺术日益独立于社会的特性,艺术的社会性则“主要因为它站在社会的对立面”。独立于社会是要与社会保持距离,站在批判的立场;而站在社会的对立面则是否定既存的现实,揭穿其虚假的面具。阿多诺在此提出艺术不能复制社会现实的看法,复制只会再次呈现社会现实的假象,仍然不能揭示其虚假。艺术如果还是以模仿这个世界的假面为能事,那么势必要沦为这个异化世界的一个组成部分。(阿多诺(《美学理论》,四川人民出版社,1998年))在艺术作品解析下,不管你如何惊奇,真实其实就是这样荒谬。

王非在2005年的创作中延续了这一针对人的异化性所做的思考。最早他告诉我这组作品的题目是“关系”,进而他又予以了修改。在此我们可以忽略他的标题不计,仍可看到他关于异化方面的表达。这些作品更多了一些缓和的线条和色调,使得原本使人产生紧张感的画面变得沉静起来。然而,对人的精神的关怀值向却是毫不减弱,反而有了更深一层的涵义。画面以直线和人体的弧线形成鲜明的对比,它们仍然显示着作为当代人的精神焦虑,并且提示我们不要忘记在经济一体化的同时“文化一体化”(马尔库塞语)的严重后果。王非作品中的人或者是没有具体的五官,或者是仅有概念化的面具似的脸面,而几乎没有个性的线条将这种“同一性”推向了极端。他的关怀仍然是人道主义的,也是人文主义的,更是沉重的。王非的一段文字很形象地说明了他对一种异化的确切感受:“更多的人从身边消失,他们躲得远远的,甚至想不起他们的面孔。饥饿时他们会从墙角中爬出,像一只昆虫,很臃肿。这些‘昆虫’会将名字刻在额头上,如同条码。”王非给我们展示了多么令人惊悚的一种异化的景观!

谁能保证你我就不是这些“虫子”?我怀疑这就是王非的否定法则,它揭示着我们异化的实质。

![齐白石的北漂日记:名士看不起人 兰芳恂恂儒雅[图文] 齐白石的北漂日记:名士看不起人 兰芳恂恂儒雅[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f20yolxb4qz.webp)

![古典的复兴:溪客旧庐藏明清文人画研究[图文] 古典的复兴:溪客旧庐藏明清文人画研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0nthfg1l4eg.webp)

![赵金鹤扇面作品赏析[图文] 赵金鹤扇面作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rnwx5hvyh4o.webp)

![从王羲之到颜真卿 书法史都经历了什么[图文] 从王羲之到颜真卿 书法史都经历了什么[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4mmomodp03z.webp)

![艺术与实用:民国时期的中小学书法教育[图文] 艺术与实用:民国时期的中小学书法教育[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e0kzc3nv00k.webp)

![金门在汉文化的传播上到底有多重要?[图文] 金门在汉文化的传播上到底有多重要?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zz5pv3c0oiw.webp)

![2020特别推荐艺术先锋人物:程晔[图文] 2020特别推荐艺术先锋人物:程晔[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0g0zfd0h0o2.webp)

![画栋珠帘烟水中 落霞孤鹜渺无踪[图文] 画栋珠帘烟水中 落霞孤鹜渺无踪[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5gqocfxdls3.webp)

![情系笔端 翰墨飞扬——画家杨宏伟人物画作品赏析[图文] 情系笔端 翰墨飞扬——画家杨宏伟人物画作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b3ektb0rodn.webp)

![献礼建党100周年优秀作品选——著名画家吴宇芳[图文] 献礼建党100周年优秀作品选——著名画家吴宇芳[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2uie3nt0oqs.webp)

![千元齐白石充斥电商平台 火爆背后的野蛮生长[图文] 千元齐白石充斥电商平台 火爆背后的野蛮生长[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x5ullkb3hn5.webp)

![我国第一枚生肖邮票“金猴”破版[图文] 我国第一枚生肖邮票“金猴”破版[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pjjygvpevxc.webp)

![弱市下如何避开书画投资风险[图文] 弱市下如何避开书画投资风险[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pmj1ted0i03.webp)

![俄罗斯现实主义美术对中国绘画的启示与影响[图文] 俄罗斯现实主义美术对中国绘画的启示与影响[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wyq3rzgrhrc.webp)

![冯少协:油画写真千年古镇[图文] 冯少协:油画写真千年古镇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0i0dftsimsn.webp)

![髡残《层岩叠壑图轴》解析[图文] 髡残《层岩叠壑图轴》解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/npr2y2ly5eu.webp)

![率意放纵的米芾《蜀素帖》[图文] 率意放纵的米芾《蜀素帖》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aiyqejlm0ad.webp)

![如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文] 如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/404yciipfmm.webp)

![「晶羚专访」张润萍和她温暖的猫[图文] 「晶羚专访」张润萍和她温暖的猫[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m0h15gzu2pj.webp)

![我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文] 我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5xfa1kb5amb.webp)

![六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文] 六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vwrm55x4hsq.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrbjqpjha5x.webp)