如果把以下四幅作品联系起来,它们当然可以构成中国农民问题的历史性内在逻辑:在“弃民”时代农民呼唤的是安居;在这条路径上经过短暂而虚假的“幸福”走到“王国福时代”,最后,“父亲”的沧桑脸容、欲语而无言的神情和充满忧患的目光使刚从“文革”震荡中平息下来的社会激起关于中国农民命运的历史反思波澜。

王悦之《弃民图》

本文选取四幅在20世纪中国美术中曾产生过重大影响的农民图像,以分析其不同的历史背景、政治叙事及其与中国农民研究的关系。它们分别是王悦之《弃民图》(油画,1930-1934年)、钱大昕《争取更大的丰收献给社会主义》(宣传画,1958年)、刘春华《向王国福同志学习》(油画,1970年)和罗中立《父亲》(油画,1980年)。这四幅作品在题材内容上各有其鲜明的时代代表性,其艺术水平在当时也不同程度地代表了较高的水准;而这些创作图像的历史语境、政治意义、社会效果以及艺术审美问题,既具有艺术政治学研究的重要意义,同时与中国现代农民研究也有重要联系。

这四幅图像的人物形象都具有鲜明的农民身份特征。当然,严格来说,《弃民图》从作者的创作动机来看,未必完全是指农民形象,而可能包含着“九一八”事变后来自东北的难民身份。(参见北京画院编《20世纪北京绘画史》,第127页,人民美术出版社,2007年9月)然而,有一种观点认为,“也可以将《弃民图》中的人物看作是城市中的无业流民,但按照1930年代城乡情况分析,当时有大量的农民流浪到城市,很多因找不到工作而成为无业流民。从画中人物的着装和道具看,这更像是一个流浪到城市的农民形象”。(徐虹《20世纪以来中国绘画中的农民形象》,《农民·农民——中国美术馆藏品暨邀请展》图册,中国美术馆编,2006年)我认为这种观点比较符合当时的历史情境。另外三幅作品则是非常典型的农民图像。幸福的丰收农民自不必说,虽然“王国福”说起来是“农村基层干部”,但仍然是属于地地道道的农民身份;“父亲”则更是真实、朴素的农民形象。从创作年代和所反映的时代生活来看,这四幅作品分别代表了20世纪中国农民在四个不同历史时期的形象特征:30年代流离失所的老农民、50年代的“社会主义新农民”、70年代以共产主义话语“武装起来”的当地农民和进入80年代仍然在贫困中生活的农民。

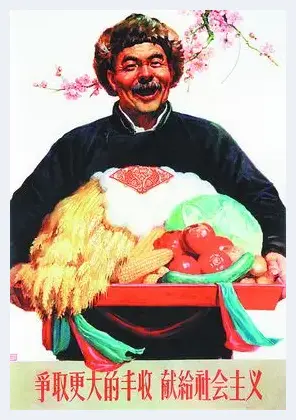

钱大昕《争取更大的丰收献给社会主义》

《弃民图》中那位失去土地、无家可归的老农民正是上世纪20年代以后中国农村问题的形象缩影,在这里可以回溯到近代以来中国农村的地权、租佃问题,从中看到力图向现代国家转变的社会体制在农民问题上遇到的困境。值得注意的是,“弃民”这个当时人们并不太陌生的概念恰好隐喻着进入20世纪的中国农民正成为世界现代化运动的弃民这一无情的困境——无论从社会体制管理和现代农业生产的推动或人道主义救助等方面,都面临着无法解决的难题。而在当时出现这种正面图式的农民形象,说明了艺术家对于流浪、乞讨农民这一群体的身份与尊严的承认、内疚与悲悯。

罗中立《父亲》

钱大昕描绘的老农双手捧着盛满丰收果实的大红漆盘,神情喜悦、笑容憨厚,身上的棉袄、头上的皮帽、身后的一枝红梅都和丰收的果实相互映衬,把丰收的幸福生活充分表达出来;而贴在雪白的棉花上的红色剪纸更为画面增添了一种喜庆和民间艺术的氛围。需要进一步思考的是,这位老农形象所代表的意识形态审美理想。作者精心刻画了老农脸上的皱纹、肤色和憨厚的表情以及张大嘴巴的乐呵呵的笑容,这种形象的塑造无疑是对那个时代的农民集体形象的理想化表达。他既没有《弃民图》中那位老农的流浪之痛、生活之厄,也尚未像“王国福”那样被建构为“胸怀共产主义理想”的英雄人物,当然也没有《父亲》心灵上的伤痕和迷惘。他是充满幸福的生产者和感恩者,他的叙事是属于“顺从-幸福-感恩”的类型。从某种意义上说,这一形象可以反映出上世纪五六十年代的主流意识形态对“教育农民”的价值期待和表述期待:朴实真诚的笑容、有说服力的新生活面貌、由衷的感恩和自觉的奉献。这与“文革”时期的那种“提高路线斗争觉悟”、“放眼世界”的王国福式的形象有着重要的区别,但又有内在的联系——他们分别是中国农民在意识形态主宰下的政治主体性表述的建立过程中的不同发展阶段。从“文革”农民宣传画回头看五六十年代农民宣传画,会感到有一种内在的发展逻辑在推动着宣传画的形象塑造的变化。

《向王国福同志学习》中的农民形象与传统农民形象的最大区别当然就是他充分地展示了被激进意识形态革命话语所建构起来的政治主体性;在这种形象话语中,他被描绘为具有政治自觉、自主和充分理性思考能力的主体。与五六十年代同样是在相同的意识形态话语系统下的农民形象相比,他更具有内在的精神世界,但是他的姿态和神情又不像同时期其他宣传画形象那么夸张与外露。创作者力图使这个人物形象充分体现出“经过无产阶级文化大革命战斗洗礼”的农村干部的“精神风貌”,是中国农民被建构起来的政治主体性在审美形式上的典型形象。但是,如果认为这种高扬的形象纯粹是艺术上的虚构,则会极大地忽视了它背后的真实历史语境。从某种角度来看,1949年以后的农民本身常被各种意识形态所割裂,歧视与不平等一直到“文革”结束时都是发生在农村的普遍性现实。而对于被认为是可靠的依赖对象的农民,如农村干部、贫下中农等群体,则一方面需要不断地进行“训诫”,另一方面在经济上又给予某种特殊的安排。这是一个既要依赖又要清理、既要纯洁化又要有实惠的群体改造工程,政治性的功利色彩十分鲜明。研究者关于江西省一个乡的调查研究个案表明,这一过程的最初进程大致是这样的:最早出现的响应新政权、把持农协的积极分子多是农村中“历史不清”、身份复杂、能说会道的人,在1950年的土地改革中,他们作为“阶级异己分子”被清除出农协;第二批清除的是因为工作作风或经济问题引起群众不满的干部;然后是清洗一般入会目的不纯的农协会员。在完成了这样的清洗过程之后,最后是对农民干部的整顿,通过转干或予以生活补贴等形式把这一最基层的权力体制确立起来。这个具体个案可以从一个方面反映出在新政权下的农民参与实际政治权力运作的建构过程,它包含的要素是组织清理、思想改造、作风整顿和利益分配。在这种新的农民干部形象的背后,存在着一系列的制度安排使之有效地运作:农协和其他社会组织的请示汇报制度使“党和国家的意志得以经由已逐步建立起来的各种组织网络贯彻到乡村社会中”;定期、不定期地召开的会议具有现实作用和仪式性。(参见1951年11月中南军政委员会土地改革委员会布置、由江西省土地改革委员会完成的调查材料《农村典型调查之一——小蓝乡》,该研究成果来源:CSSCI学术论文网江西社会科学栏目)更重要的是,这种清洗-改造的过程是不断重复、不断进行的。在1960至1970年代全国各地再次出现成立贫下中农协会的现象,其背景是阶级斗争理论的不断升级和整风整社等各种群众运动的频繁展开,再次确立的农协组织体制更为严密,从省级到生产队共分六个级别。通过这样的体制,使政治宣传、组织参与政治运动、监督社队工作和组织生产劳动等任务得以在原来的基层权力之外完成。“王国福”这种农村干部的形象正是在这种训诫与利益相结合的培育下建构起来的。

最后回到《父亲》。这幅作品问世后引起激烈争论,核心问题之一是现实主义回归与原来的伪现实主义的冲突,从中引发了对中国农民生活现状的表述话语之争——在“文革”狂潮过后,农民的贫困现实是有目共睹的,是否允许和容忍对这种现实的客观表述则是这幅作品提出的巨大挑战。“父亲”这一形象当然具有典型的代表性,他那被风吹日晒弄得无比黝黑、粗糙的皮肤和沟壑般纵横的皱纹正是中国农民生活仍然无比艰辛、命运仍然无比坎坷的证明。值得注意的是,在过去的宣传画中,虽然劳动人民——尤其是农民的形象绝不可能是小白脸式的,但也绝不允许出现如“父亲”这样的风霜皱纹,因为这会非常自然地使人联想到艰辛与贫困。

刘春华《向王国福同志学习》

从农民史研究的角度来看,如果把这四幅作品联系起来,它们当然可以构成中国农民问题的历史性内在逻辑:在“弃民”时代农民呼唤的是安居(与流离失所相比)和乐业(与乞讨之业相比),但时代提供的路径却是一步步地被绑架到政治的话语中;在这条路径上经过短暂的“幸福——感恩时代”走到“王国福时代”,从幸福的笑容到“不松套”的训诫和“一直拉到共产主义”的理想主义口号,所有这一切与农村现实中的困境形成越来越强烈的反差。最后,“父亲”的沧桑脸容、欲语而无言的神情和充满忧患的目光使刚从“文革”震荡中平息下来的社会激起关于中国农民命运的历史反思波澜。

从革命文艺史的角度来看,在艺术创作方法上如果要贴上相应的标签的话,它们显然会被分别贴上批判现实主义、革命现实主义与革命浪漫主义的结合和乡土现实主义这三种标签。但问题是,这些标签都只是从创作方法上进行的区分,而在这种区别的背后实际上还存在着一个共同的问题:都是以“他者”的目光所塑造的形象,而创作手法的区别只是由于“他者”的变化而造成的。

!["大国工匠"李震与清华大学师生对话青瓷艺术[图文] "大国工匠"李震与清华大学师生对话青瓷艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1e3aemom3dz.webp)

![吴昌硕交游与艺术的第一手证据[图文] 吴昌硕交游与艺术的第一手证据[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/10dwh3nbp1d.webp)

![红木市场市场需求下滑:价格指数继续下行[图文] 红木市场市场需求下滑:价格指数继续下行[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qrtrx5u0frp.webp)

![刘礼宾:《马拉之死》如果是张照片[图文] 刘礼宾:《马拉之死》如果是张照片[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/55ettgifuyj.webp)

![2018艺术市场的七大疑问[图文] 2018艺术市场的七大疑问[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/14nw31bvxyf.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家卿笃武书法欣赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家卿笃武书法欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pzxibzqtp1l.webp)

![图解:谁在掌控疯狂的金价[图文] 图解:谁在掌控疯狂的金价[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rsbuw4lfsov.webp)

![科技让海报也“动”了起来[图文] 科技让海报也“动”了起来[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yitex5tsplc.webp)

![现代水墨的两难处境[图文] 现代水墨的两难处境[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qq2fnupuiki.webp)

![传统、造化、心源——刘清桂作品印象解读 [图文] 传统、造化、心源——刘清桂作品印象解读 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ot3zalkgo0w.webp)

![美术馆如何用藏品讲好文化的故事[图文] 美术馆如何用藏品讲好文化的故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5k4s3paoic5.webp)

![赵伯驹对元明画家的影响[图文] 赵伯驹对元明画家的影响[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/z5o4e3mwpa5.webp)

![新西兰华人画家创作钓鱼岛油画:表达民族情志[图文] 新西兰华人画家创作钓鱼岛油画:表达民族情志[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y5vd4xb00cl.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:何家英《春梦》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:何家英《春梦》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ycyr3hcx1jx.webp)

![走向世界的苍松画家禹化兴[图文] 走向世界的苍松画家禹化兴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1b0jxnkzfzy.webp)

![艺述中国·年度影响力艺术家—苏冠人[图文] 艺述中国·年度影响力艺术家—苏冠人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/om5bft1bjt2.webp)

![荣宝斋上海拍品赏析:林风眠《双鹭》[图文] 荣宝斋上海拍品赏析:林风眠《双鹭》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iywmjiqziov.webp)

![重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文] 重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eroioj5u0f0.webp)

![我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文] 我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5xfa1kb5amb.webp)

![聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文] 聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bxv4mz1cft.webp)