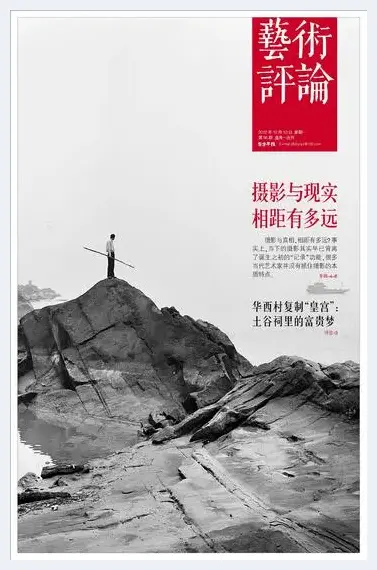

封面用图:摄影师严明作品《礁石上的男子》(2009年重庆)

社会现实和精神心理现实,构成了中国当下的现实。照相机作为一种记录的工具,摄影作为记录的方式,被寄予厚望的“客观性”正在受到各种来自拍摄者、被摄者、观看者的经验挑战。真相来自不同领域,但应该是源自内心的真相。发现,并进一步理解我们的世界,这是摄影作品试图达到的目的。

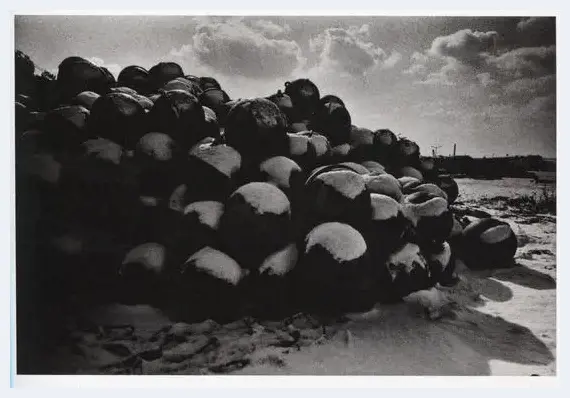

宁凯作品《失忆》,郊外的路,阳台上的鸟……摄影是对抗失忆的工具。

“故事,离真相有多远?”是2012年连州国际摄影展上的中文主题,这个看似简单的主题提出了一个被记录下的现实存在和事实真相之间的距离问题,引起了在场以及不在场的众多学者和摄影师们的争论。展览现实和真相之间的距离有诸多可以彼此抵达的通途,这样的通途经过摄影师的主观选择,画面有限的记录,以及展出方式、主题,甚至不可抗拒的因素的限制等等多重转换,呈现在观者眼中的摄影其实早已背离了诞生之初的“记录”功能。

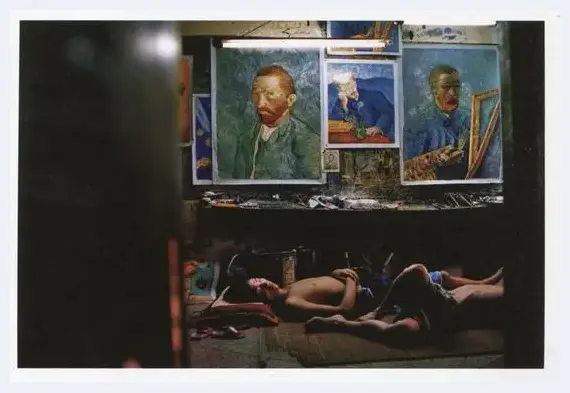

余海波作品《大芬油画村》,作品呈现出的农民工在昏暗空间和高温下的流水线上生产油画,工人们裸露的肤色与古典名画的光辉演绎着一个时空错觉。

“真实性”需要观者和摄者的同时保持

新闻摄影要求绝对客观报道信息,但这个可能性在当下却被扭曲到一个已经不可能再扭曲的地步,我们只能看到一个无法还原的现实,所以,对于所谓的“真实性”要观者都必须保持一个恒久的戒心,对于呈现的画面,解读者保持客观冷静,那么真实的还原才能达到一个某种程度上的可能。

然而,真实性只是涉及到有限的范围和空间,无法要求所有人都产生共鸣。“没有经过多种方式的语言转换和主观选择,相对而言,可以被更多人理解。”摄影理论家林路对真实性的阐释认为“只是告诉了人们所谓的真相,但拍摄者按下快门的一瞬间其实有了选择”。

早在1980年代后期,艺术家莫毅就曾经以无意识抓拍的方式拍摄过一组作品,画面中是闯入镜头的街头人们一张张冷漠的表情,当即有人批评莫毅“专门选择冷漠的空间”。于是,他把相机绑在自行车上,边骑车边随机按下快门,再把影像给别人看,以如是的客观来证明所摄下的冷漠影像并非主观的选择,藉此证明所谓的客观性。但莫毅每一次行车的路线选择,却避免不了是一个主观选择过程,虽然,相对于有选择的拍摄这样的随机会显得客观些。

游莉作品《喀什》,照片反映了拍摄者是一个谨慎的闯入者,作品里看不到一贯摄影报道里的“情感与生存”,只是一个闯入者的猎奇眼光。

“私摄影”表现的精神现实

相对于前几年刚刚去世的,以江湖行走者的身份忠实记录下种种人生百态,最引起世人哗然的摄影作品是用了8年时间呈现的拉车夫、拾垃圾人等底层弱势群体的生存状态的赵铁林这样的摄影师,我们又该如何评价在中国的社会滚滚前进的现实中,把镜头对准自己成长过程中经历的颓废的内心精神世界的那些“私摄影”?我们又该如何评价那些扮一个鬼脸摆几个电影场景便冠上“观念”摄影的当代艺术家作品?当然,当代艺术家们对摄影的介入是另外一条线路,他们从另外一个角度切入社会现象,但如果当代艺术家们不介入当下的社会问题,介入种族、身份、性别等问题,麻木介入无法产生力量。当代艺术家们采用的摄影方式是自己对现实的认识转换后进入一个观念系统,已经不再是我们简单认识的摄影真实的问题,是摄影家内心真实的外化。

也许在工业时代,“私摄影”成为对某种真相的解构,它更为内心化,私人化,但对于真实性的空间相对缩小,只能存在于一个很小的圈子里产生共鸣,而无法在更大的圈子里承担所谓的有效监督,责任感更是妄言,而对准底层的镜头更具自觉性。

从1980年代开始的袁冬平、吕楠的《精神病院》,沈建中的《人道主义》,孙京涛的《上访者》,解海龙的《大眼睛》等等。之后,则有杨延康、黄新利的《陕西乡村天主教》,孙京涛、杨延康、李洁军都拍过的《麻风病院》,曾璜的《离家的孩子》,侯登科的《麦客》,张新民的《农村包围城市》,牛国政的《监狱》、《小煤窑》、《睡在街头》,阎新法的《红流》,彭祥杰的《流浪大棚》,黎朗的《凉山彝人》,卢广的《河南艾滋病村》,任悦的《同志》,余全兴的《贫困母亲》、《老城厢》,王军的《移民村的孩子》,宁舟浩的《一个人的城市》,以及李楠的一些等等,这些纪实摄影把摄影从歌功颂德式的政治宣传功能当中解脱出来,也成为摄影师的一种道德姿态。

这个世界的现实是远比我们看见的经历的要黑暗、复杂和多样。中国的现实如此丰富和精彩,富有戏剧性的场面提供的影像最惊心动魄,我们没有忽视的权力,摄影师如果对此装作视而不见,那么他的精神现实也未必有价值,丝毫不值得观看。

“但对一个摄影师不能有太多的要求,要摄影师又要拍照,又要帮助人。摄影师通过照片把隐秘的世界放到阳光之下,让大家看到,让我们能够知道那些人怎么生活,让相关部门做些措施,这就是一个摄影师的责任。”策展人那日松曾经在之前接受艺术评论记者采访时这样评价过。

这一切与时代变革切实相关。发现,并进一步理解我们的世界,这是摄影作品试图达到的目的。

![冯骥才探访蚌埠古民居:仅有名录保护是不够的[图文] 冯骥才探访蚌埠古民居:仅有名录保护是不够的[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/owvpb5jrwpn.webp)

![儒释道之中国画“艺境[图文] 儒释道之中国画“艺境[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q1izig5b5jk.webp)

![敬庭尧的笔墨情感世界一一西双版纳记忆赏析[图文] 敬庭尧的笔墨情感世界一一西双版纳记忆赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b5khub0mrrf.webp)

![李家正颜色釉瓷板画作品欣赏[图文] 李家正颜色釉瓷板画作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/u1jsdaeqort.webp)

![工艺品占领古玩市场[图文] 工艺品占领古玩市场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/akrn1n0wnih.webp)

![笔墨语言墨之语——詹亦然水墨葡萄[图文] 笔墨语言墨之语——詹亦然水墨葡萄[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1nuve5a5kvr.webp)

![“党旗飘飘”迎七一:张健绘画艺术[图文] “党旗飘飘”迎七一:张健绘画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nx2wbvlj3ul.webp)

![他们影响了毕加索[图文] 他们影响了毕加索[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zslzmqtixin.webp)

![翰墨丹青:走进人物画名家杨季绘画艺术[图文] 翰墨丹青:走进人物画名家杨季绘画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wqt5buysos3.webp)

![黄土下的彩色世界——清华艺博藏葫芦形网纹彩陶壶赏析[图文] 黄土下的彩色世界——清华艺博藏葫芦形网纹彩陶壶赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dqduddlqbry.webp)

![天地玄黄,金墨无界——程海林在古今中西之间构建永恒[图文] 天地玄黄,金墨无界——程海林在古今中西之间构建永恒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/do4ve4iew15.webp)

![记新见吴湖帆致周鍊霞诗稿及合作画:有知己慰余生[图文] 记新见吴湖帆致周鍊霞诗稿及合作画:有知己慰余生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ex4t1f40j1r.webp)

![汪吟泉《猴王宴乐图》赏析[图文] 汪吟泉《猴王宴乐图》赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hbtczy5alq5.webp)

![艺术微拍:搅局者还是创新者[图文] 艺术微拍:搅局者还是创新者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zz0waqw1kps.webp)

![我国艺术品市场三大融合趋势[图文] 我国艺术品市场三大融合趋势[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/12giimmqtaw.webp)

![艺术品市场出现回暖迹象[图文] 艺术品市场出现回暖迹象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zupxypgr5k1.webp)

![荣宝斋上海拍品赏析:林风眠《双鹭》[图文] 荣宝斋上海拍品赏析:林风眠《双鹭》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iywmjiqziov.webp)

![透过自画像窥探著名画家内心世界[图文] 透过自画像窥探著名画家内心世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pfanq25naga.webp)

![吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文] 吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/godv5xr5jx5.webp)

![【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文] 【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dzx5sdzolt.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)

![丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文] 丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5r23mjylez2.webp)