文: 杨好

“未完成”一直带有艺术史中无法定义的词性:它是一种状态?是一种故意而为的态度?一个声音或是一套信仰体系?

伦敦考特尔德学院举办的“未完成”艺术展名家展品:

帕玛·维奇奥画作《斜倚的女人》

“未完成”的艺术品背后总是充满来自当时的故事和来自现在的无休无止的争议,正是这些不断与艺术家、观者以及图像的对话使“未完成”成为我们最接近艺术史的、不可实现的计划。

整个展览展品并不多,以“未完成”的架上绘画形式为主,所有展品来自考特尔德学院自己的馆藏。其实考特尔德学院的每一场展览几乎从来如此,在以展览方式至上的当代艺术界,如此回归展品本身的行为与其说是学术,不如说是一种绝对的自信。

“未完成”是一个词语,一个在西方艺术史上占据着重要地位的如同“此在与存在”般的命题。在看重才智的时代,古罗马的大学者老普林尼曾声称“未完成”的艺术品比“已完成”的艺术品更有价值,因为它们更能表现艺术家的精神世界和思维过程。不仅如此,老普林尼在《自然史》一书中,提及艺术家与艺术品时,更是用faciebat的句式取代了fecit。faciebat在拉丁语中是“创作”的不完美时态,而fecit是一个完美完成时态,也就是说,由faciebat导向的艺术品状态是一个永远的进行时,是一种永恒的“未完成”。

判断一件作品是否“未完成”其实是开放的。“未完成”可以由多种时态组成:战争原因、艺术家构思的更改与舍弃、艺术家的状态或死亡,或是艺术家有意为之,抑或后人所标示的“未完成”。正如这场展览所展示的,关于“未完成”的关注主要集中在两个时期——文艺复兴时期以及现代主义初期。

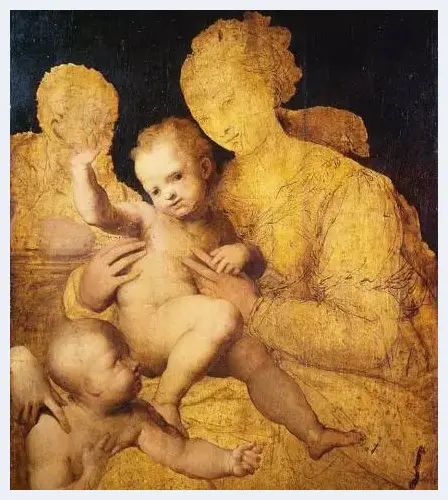

佩里诺·德尔·瓦加画作《圣家族》

“未完成”的痕迹在一部分文艺复兴时期所遗留的画作上非常明显,正如展览中帕尔米贾尼诺(Parmigianino)和佩里诺·德尔·瓦加(Perino del Vaga)的作品。这两幅同样是描绘圣母子和圣家族,有可能是由于战争或艺术家的迁徙而中止创作。在帕尔米贾尼诺的《圣母子》中,作品似乎一直在实验圣母的姿势与位置,在未被最后掩盖的棕色底基上,可以清楚地看到艺术家之前所描画的痕迹。来自实验的痕迹,在德尔·瓦加的画作里体现得更为明显:整幅画面都处在非常薄的棕色地基状态中,除了人物的手接近完成状态,其余部分还保留在草稿与素描的状态中。如此一幅完美保存的未完成状态的文艺复兴画作是非常稀少的,据说这幅画经常用于教学,让学生能够清晰地看到文艺复兴时期的技巧。木板上的细碎皲裂以及流畅自然的衣服褶皱使这幅画因为“未完成”而被赋予一种玄妙的美感——圣母与圣婴处在两种状态的对比中,仿佛天上与人间的对话,又仿佛耶稣未来命运的不确定性,有意思的是,所有这些诗化的比喻却不来自艺术家的设计,而来自偶然间“未完成”状态所带来的不经意的却错综复杂的节奏。其实在文艺复兴时期,很多藏家非常珍视“未完成”作品的收藏,从某种意义上来说,“未完成”和素描一样,都是对绝对眼力及“内行”艺术品位的考验。

还有一部分文艺复兴时期的作品为“未完成”留下了永恒的谜题。展览中有一件帕玛·维奇奥(Palma Vecchio)的《斜倚的女人》。作为提香的学生之一,维奇奥忠诚地沿用了威尼斯画派的传统形式与内涵诗性;作为一位忠于市场的画家,维奇奥虽然伟大,但总是缺乏真正的大师应有的不经意与“上帝之灵光”。自然,维奇奥为当时已经很成熟的艺术市场留下了几幅标有签名的完成状态的同样题材的作品,如今也分散在各大美术馆与私人藏家手中。这幅画,却因为“未完成”的状态而最接近上一代威尼斯画派的大师们——画中的女性和前景的岩石基本处于完成状态,然而中景的远山只是一个轮廓,远处的天空也很简洁,几乎只有一片速写式的蔚蓝色。如此概括性的“未完成”状态反而掩盖了维奇奥匠气的笔触,使这幅画成为一幅成功之作。艺术中的巧合有时无法用公式衡量,也许正如希区柯克看似玩笑的理论:只有三流作家的文学作品才可以被完美地改编成一部一流电影。

1845年,现代主义思想缔造者之一的波德莱尔曾强调,在艺术中,“完整的”与“完成的”是截然不同的两个概念。对于波德莱尔来说,最好的作品并不是抛光打磨之后的物件,而是那些可以承载传递艺术家视角与思想的作品。我们没有明显的证据证明世纪末的艺术家和早期印象派画家是否受到“未完成”的启发,然而他们飞快的、素描一般的笔触被当时的传统艺术界批评为“没有完成”的作品,正是这样的“没有完成”实现了对一瞬即逝的捕捉,记载了艺术史上一次伟大的革命。

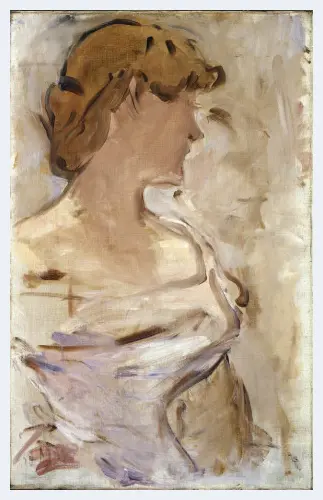

德加画作《侧影》

这次展览几乎收罗了所有伟大的现代主义及印象派时期艺术家的作品:杜米埃、马奈、惠斯勒、马蒂斯、德加、莫奈。这些画作可以说是艺术家作品中最为特殊的存在,至今还在被争论究竟是否“完成”。有趣的是,其中的大部分都带有艺术家的签名,似乎艺术家们认为它们已经可以作为“作品”而出现,然而这些作品却大多留在了艺术家的画室,作为艺术家私藏的爱好或者是某种实验。

这些作品本身所带有的实验性和私密性最为后来的艺术家所赞赏。培根曾经对杜米埃未完成的《堂吉诃德》大为赞赏,并把它列为自己最钟爱的艺术品之一。英国艺术家席格也曾经买下德加的《窗前的女人》一作并表示这幅只有几笔松散的笔触、剪影般的轮廓和快速的白色光圈构成的作品是德加作品里“最精美的一幅”。

马奈和惠斯勒未完成的女性肖像更为私人化,它们似乎与艺术家的某种试验相关。马奈1877年创作的《舞会上》笔触的运动是惊人的:他用这些快速的、不应出现在画布上的笔触诉说了舞会中一位女士微妙而优雅的转身,而她身后的男性舞伴有着似有似无的侧面,他们的互动神秘而令人着迷。惠斯勒的《樱花下的少女》成为永远未能完成的作品,据说是因为他不满意而放弃了最后的创作,有趣的是,画中少女透明的身体正印证了樱花的东方寓言,无意间成为惠斯勒少有的浪漫主义词句。

马奈画作《舞会上》

无论是艺术家不在计算内的中止,还是在考虑内的绝妙收尾,这些“未完成”的艺术品在艺术史和艺术家的作品集中占据了某种奇特的位置,它们既引领我们去窥探历史中尘封的无尽可能,又引导我们迈向画作未来。当我们的艺术界还在执著于讨论“笔墨”、“线条”、“色彩”的时候,如此关于艺术本身的思考与命题使得一切明显的知识显得肤浅。

艺术作品从来不只是单一的展示与观看,也是艺术家思想与大众接受的周旋与对谈。艺术作品最终是欺骗了观者的眼睛还是引导我们走向朝圣之路,这是自艺术诞生以来就在寻找的终极意义,也是当代视觉机器所制造的仿象与拟象。判断“未完成”不是一个直接的过程。观看“未完成”的过程也被浸染着一层窥视癖的快感:那些本应被暴露出来的最终结果被永远地掩埋起来,而观众,乐此不疲地追着阿里阿德涅的线团走向迷宫深处。

“未完成”的艺术,也许在最大的意义上说明艺术家是自己作品意志的决断者,包括艺术史学家在内的观者再次解读或是掩盖了这种自由意志。

![大批新手四下寻觅“顾景舟”——紫砂壶牛市突然来临[图文] 大批新手四下寻觅“顾景舟”——紫砂壶牛市突然来临[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xizbrss1ibt.webp)

![水盂:文房雅玩中的潜力股[图文] 水盂:文房雅玩中的潜力股[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/h1a3qxfhbyg.webp)

![书画名家吕守约作品登上美、法、德、荷兰邮票并广受赞誉[图文] 书画名家吕守约作品登上美、法、德、荷兰邮票并广受赞誉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gkbap1x5p1g.webp)

![湖南出土部分青铜器赏析[图文] 湖南出土部分青铜器赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x3qnfnb0nds.webp)

![那些不能碰的文玩禁区[图文] 那些不能碰的文玩禁区[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kjbngrdoikn.webp)

![朽木可雕古风新意:传统木雕巧制壁挂摆件[图文] 朽木可雕古风新意:传统木雕巧制壁挂摆件[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/snjq1czyr2t.webp)

![星月菩提的自然开片与做旧赝品对比图[图文] 星月菩提的自然开片与做旧赝品对比图[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yj1ner403uz.webp)

![扬州剪纸登上“邮票王国”邮票 4月22日全球发行[图文] 扬州剪纸登上“邮票王国”邮票 4月22日全球发行[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ef40aopesyl.webp)

![什么样的旧版人民币更值钱?[图文] 什么样的旧版人民币更值钱?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xokipay3hux.webp)

![艺术改变生活:餐具中的城市轮廓[图文] 艺术改变生活:餐具中的城市轮廓[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5viymxnaaxz.webp)

![尘封60年初次亮相 最美车型传奇揭秘[图文] 尘封60年初次亮相 最美车型传奇揭秘[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bzvwh4e213e.webp)

![加拿大陶艺家自然纹理陶瓷作品欣赏[图文] 加拿大陶艺家自然纹理陶瓷作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4tstttqv2bn.webp)

![邮市火热 生肖邮票成为收藏首选[图文] 邮市火热 生肖邮票成为收藏首选[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iuwppodyqea.webp)

![夏衍藏邮方寸寄怀[图文] 夏衍藏邮方寸寄怀[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jiziwom0r2e.webp)

![清代外销扇精品展亮相:怀袖雅物惹人爱[图文] 清代外销扇精品展亮相:怀袖雅物惹人爱[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3prmsb1xqx0.webp)

![创意城市涂鸦[图文] 创意城市涂鸦[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/phqpx3of1a2.webp)

![赵跃行为作品《独白》[图文] 赵跃行为作品《独白》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4blwowwli1w.webp)

![宫崎骏石头记[图文] 宫崎骏石头记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cx0fz352bif.webp)

![教你识别瓷器中的茶器 [图文] 教你识别瓷器中的茶器 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vmbkcmkdruw.webp)

![明清瓷器鉴定中要认真对待的几个问题![图文] 明清瓷器鉴定中要认真对待的几个问题![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hezw5bzvffc.webp)

![在英国古玩市场淘到康熙黄釉暗刻莲纹碗[图文] 在英国古玩市场淘到康熙黄釉暗刻莲纹碗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ydmdrdnjz2c.webp)

![高端消费的新战场——京城隐秘高档会所搜罗[图文] 高端消费的新战场——京城隐秘高档会所搜罗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tjtujjm4gvn.webp)

![迷你艺术小盆栽[图文] 迷你艺术小盆栽[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/un5pncbwlc2.webp)

![华鼎奖两岸女星争艳 范冰冰LV绿裙演绎中国风[图文] 华鼎奖两岸女星争艳 范冰冰LV绿裙演绎中国风[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/khybqetljye.webp)

![掌心上的童话[图文] 掌心上的童话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/erfgvgq0urc.webp)