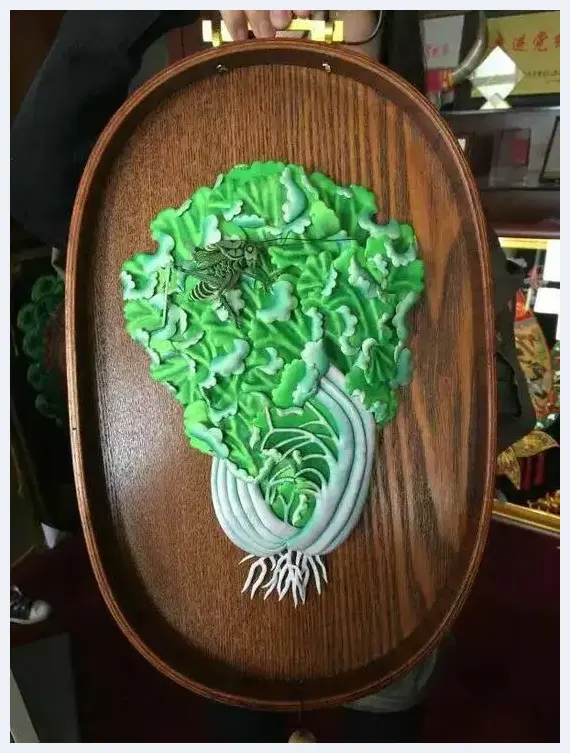

山西交城县有一个家族,上千年来掌握着一种绝密手艺,只在家族的女人里传,一代一代从没有断过。这个家族的女人可以把绫罗绸缎编成精美的浮雕!

绝技一直在这个家族女人的手中传递,一代接一代。

这门手艺手法相当复杂,有的作品需要一年或更长时候才能完成,真正的工匠精神。这种手艺叫堆绫,需要女孩子从小学。

现在传到了57岁的解爱英手里了,她的女儿早己开始了做女红。

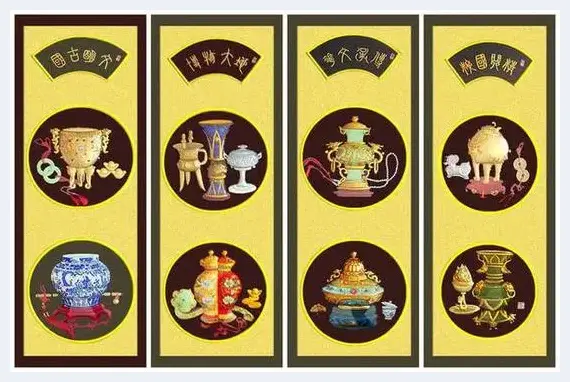

交城堆绫是结合绘画、剪纸、刺绣等工艺,按设计图案,包嵌堆贴,纯手工制成的,具有软体浮雕效果的工艺品,素有‘立体国画’的美誉,至今已有一千多年的历史。”

交城堆绫取材于,与大众生活息息相关的各类艺术形象,充分发挥绫罗绸缎的质感、色彩特点,给人以美的震撼与享受……

始于唐朝服务宫廷贵族堆绫最早起源于唐朝。唐玄宗李隆基登基前,曾任潞州的地方长官。把宫廷里精美的堆绢工艺带入民间:以各色丝绸锦缎为原料,拼贴成人物花鸟、奇珍异兽。

堆绫色彩艳丽、形象生动,因其精湛的工艺和浮雕般的效果被人们称为“立体国画”。堆绫的层次有的二三层,有的四五层甚至六七层不等,主要用于历代宫廷贵族的服装装饰品,制品价格昂贵。唐代佛教兴盛时期,僧家通常用堆绫作为佛堂装饰品。

明清时期是堆绫的鼎盛时期,这种发展势头一直延续到了民国时期,当时非官宦之家、富豪商贾是不敢问津的。清末战乱,众多堆绫珍品随艺人一起流失民间。

交城堆绫则随着历史的变迁,以家族传承的形式一代代流传至今。

解爱英一九五九年岀生在交城县东社村,父亲解徳增是村里的瓦工髙手,母亲李五莲则是堆绫技艺的传承人。解爱英从小就爱跟大人做些布老虎、小娃娃之类的手工玩具。

16岁那年,解爱英帮父母料理家务时,对院里散落了的鸡毛产生了兴趣。很快,她用鸡毛做成了一个老虎。母亲发现后惊叹不已,第二天就将珍藏的一小幅堆锦画做教材,向解爱英传授堆锦的基本技法。

后来,解爱英又相继学习绘画、刺绣、蜡染、剪纸等技艺,逐步迈进民间工艺美术的殿堂。高中毕业时,她已经能够独立完成作品,做一些二尺见方的摆件、和挂件。

解爱英介绍说,交城堆绫是在丝绸、锦缎织物的基础上,运用各种布料加上棉絮采用画、剪、刻、剔、挑、编、割、刮、缝、贴等十几道工序,纯手工制作而成的工艺装饰画,对制作者的要求很高。

当她独创地将刺绣融入到堆绫后,不仅使整体工艺更加精湛,所表现的事物也更富形象之美。在作品《锦上添花》中,锦鸡的羽毛就是她一根一根绣出来的,颜色跨度也很大。作品一经问世,立刻引起轰动。

这门千年绝技只传家族女人竟能把绸缎变成雕塑!她本人也相继被授予“山西省刺绣(布艺)艺术大师”、“第三届山西省工艺美术大师”等荣誉称号,还多次代表我省参加文博会、世博会等大型展览。

来源:虹眼微观

![赵忠祥画驴:一幅好几万 我没给师父黄胄丢脸[图文] 赵忠祥画驴:一幅好几万 我没给师父黄胄丢脸[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rq5rid2pqsw.webp)

![艺术家用鹅卵石拼2.5万幅画 讲述叙战争背后故事[图文] 艺术家用鹅卵石拼2.5万幅画 讲述叙战争背后故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/smuzt2hqmng.webp)

![在动物型青铜器中窥探巴国独特文化[图文] 在动物型青铜器中窥探巴国独特文化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rlitu2adrnl.webp)

![外国摄影师镜头下的民国三峡[图文] 外国摄影师镜头下的民国三峡[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ru2vcbt242q.webp)

![扎哈·哈迪德设计的数学展厅在伦敦科学博物馆亮相[图文] 扎哈·哈迪德设计的数学展厅在伦敦科学博物馆亮相[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dqq5jbbjr2u.webp)

![昆明市博物馆馆长回应铭牌囧字[图文] 昆明市博物馆馆长回应铭牌囧字[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tgvlt4eypyj.webp)

![考古节目不断上新 多维度展现中国文明[图文] 考古节目不断上新 多维度展现中国文明[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5ivcdqmwki3.webp)

![除了哪吒的肚兜 莲花还在哪些文物上留有印记[图文] 除了哪吒的肚兜 莲花还在哪些文物上留有印记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5abeudmq4oe.webp)

![刘艺先生“序•跋•书信”选萃之一:《章草寻绎——历代章草书法家及其作品略述》序[图文] 刘艺先生“序•跋•书信”选萃之一:《章草寻绎——历代章草书法家及其作品略述》序[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f0uh0hquten.webp)

![2020年迪拜世博会韩国馆 参观者也是设计者[图文] 2020年迪拜世博会韩国馆 参观者也是设计者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0eygug34r0y.webp)

![林之源书画习作品鉴会在浙江丽水举行[图文] 林之源书画习作品鉴会在浙江丽水举行[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xysbelikxal.webp)

![韦政岳秘书长在京出席2016年中国发展高层论坛[图文] 韦政岳秘书长在京出席2016年中国发展高层论坛[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xhse4yw5a3z.webp)

![凤舞方寸:邮票上的凤纹器物传奇[图文] 凤舞方寸:邮票上的凤纹器物传奇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/npseiuidolm.webp)

![走进古埃及法老图坦卡蒙墓[图文] 走进古埃及法老图坦卡蒙墓[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5yr2svbte1q.webp)

![谁说没有“省油的灯”[图文] 谁说没有“省油的灯”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oenrncqdptn.webp)

![杨澜老公15万收藏姚明葡萄酒[图文] 杨澜老公15万收藏姚明葡萄酒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xzazm3vmpdi.webp)

![画家杨之光微博指认赝品 其中一件拍出29.9万[图文] 画家杨之光微博指认赝品 其中一件拍出29.9万[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/p0bwjokniky.webp)

![美国一女子买画框幸运得到雷诺阿真迹[图文] 美国一女子买画框幸运得到雷诺阿真迹[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3zxzpnmugnz.webp)

![湖北行为艺术家巴黎悬空 所拍照片爆红网络[图文] 湖北行为艺术家巴黎悬空 所拍照片爆红网络[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/myd0z3mahuq.webp)

![《雪梅双鹤图》身世离奇:旧纸堆里发现一级文物[图文] 《雪梅双鹤图》身世离奇:旧纸堆里发现一级文物[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1jd0nt25gvj.webp)

![民国女性的自我描摹[图文] 民国女性的自我描摹[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/enqejjtbrzn.webp)

![农家巧手女修复上万件文物[图文] 农家巧手女修复上万件文物[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3de1juea4lh.webp)

![八大山人为变节者画孔雀图[图文] 八大山人为变节者画孔雀图[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iol1k4oe0rp.webp)

![两幅黄庭坚:真假美猴王[图文] 两幅黄庭坚:真假美猴王[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pbjyvnm4zgl.webp)

![再说丰梦忍和丰子恺润格[图文] 再说丰梦忍和丰子恺润格[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ulgr4qbspmp.webp)