巴国,是曾位于四川盆地东部山区的一个古老王国。东晋史学家常璩(291—361)所著《华阳国志》中,有载“巴子时虽都江州(今重庆主城),或治垫江(今合川),或治平都(今丰都),后治阆中,先王陵墓多在枳(今涪陵)……”此言描写了在楚、秦、蜀诸强环伺下,巴国数次迁移都城的历史。战国时期,巴国的主要活动区域位于今重庆一带。公元前316年,秦灭巴蜀,设置郡县,正式将巴地纳入华夏版图。同时巴人创造了独特的巴文化,其中的巴式青铜器是该文化的重要组成部分。它以显著的地方特色和艺术魅力闻名于世,并揭示了古巴国这一西南地区早期文化中心的历史面貌。

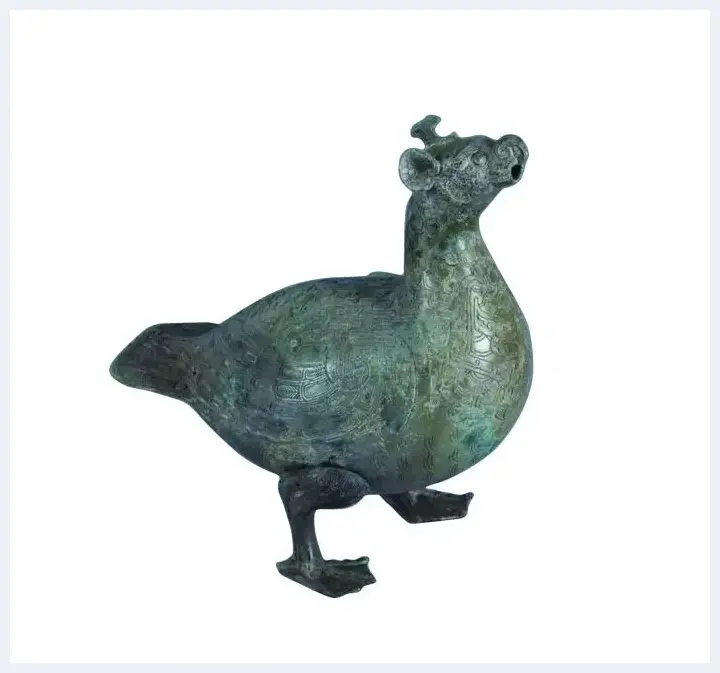

图1 战国 青铜鸟形尊

坐落于重庆人民大礼堂中轴线上,为重庆城市文化的象征、城市文明的窗口和城市精神名片之中国三峡博物馆,就珍藏了若干件战国时期古巴国人所铸的青铜器。其中有三件造型独特的动物形青铜器,更是该馆的“镇馆之宝”。这是当中的一件战国青铜鸟形尊(图1),长28、宽16.8、高29厘米,2002年出土于四川涪陵小田溪墓地。其整体呈鸟形,具有鱼嘴、鹰喙鼻、兽耳、凤冠、鸽身、鸭脚。通体饰细密的羽纹,在羽纹上有规律的镶嵌绿松石,造型、纹饰及装饰极其精美。

尊,本是商周时代中国的一种大中型盛酒器。而战国青铜鸟形尊通体上下除鱼形嘴外,了无一孔,不具备容器的实用性,应系学习中原地区的鸟兽尊而作。其体轻、壁薄、中空,铸造难度极高。特别值得一提的是,此鸟形尊出土于巴人的贵族墓地,为研究巴人的审美情趣、工艺水平和铸造技术难得的艺术精品。

图2 战国 巴人青铜虎钮錞于

第二件是该馆馆藏的战国巴人青铜虎钮錞于(图2),通高68、上径36、底径28厘米,重30公斤。其通体完整,平顶,顶上饰有一虎钮,肩部浑圆隆起,周边有较宽的唇边,腔体比例甚高,下口较直,音质优良,造型厚重,形体硕大,有“錞于王”之美誉。它的造型栩栩如生,虎头微扬,口部微张,虎尾向上卷曲,虎身向下沉,呈腾跃状,动感十足,不怒而威。在虎钮的周围,还分布着五组“巴蜀图语”,即椎髻人面、羽人击鼓与独木舟、鱼与勾连云纹、手心纹、神鸟与四蒂纹。

史料记载,錞于是我国古代的一种铜质打击乐器。《淮南子·兵略训》:“两军相当,鼓錞相望”,多用于战阵,指挥军队进退。錞于击打的发声“声震如雷”“清响良久”,能很好地传递指挥信号。在全国出土的錞于中,钮的造型被铸造成虎、龙、狮、马等多种,其中虎钮最多,约有60件,且它们主要集中发现于中国西南地区。而此件錞于,应属古代巴人特有的一种军乐器,其见证了巴人的骁勇善战。在商周时期,它属于《周礼·地官·鼓人》记载的“六鼓四金”之器。“四金”包括了錞于,它们多与鼓配合,用来号令军士行动。而虎是百兽之王,作为勇猛与力量的象征,是巴人的图腾,被制作在兵器之上自然再恰当不过。古代巴人崇虎,史书历来多有记载。《后汉书·巴郡南郡蛮传》载“廪君死,魂魄世为白虎,巴氏以虎饮人血,遂以人祠焉”;樊绰《蛮书·卷十》也说“巴氏祭其祖,击鼓而祭,白虎之后也”。后来,錞于又逐渐“变脸”为巴贵族田猎时使用的打击乐器,和部落欢宴时的娱乐之器。而在近年随葬有錞于的巴人墓,大多等级颇高。

图3 战国 巴蜀金银错犀牛铜带钩

而第三件战国巴蜀金银错犀牛铜带钩(图3),则是一件颇具文物艺术价值的稀世巴蜀青铜器。在中国国家博物馆所编的《华夏文明史图鉴》中,这件带钩被称为“整体为独角犀形”。它出土于1954年,是在四川广元昭化宝轮院巴蜀船棺葬中发掘的。带钩长23.4、宽9厘米。其身作犀牛形,颈部有双鬣,并利用犀牛头上的角延长回曲为钩,钩端另饰一兽头。通身系金银丝、片嵌错,纹饰图案由多种变形几何纹样组成。

带钩,是古人身份和时尚的象征。在唐代杰出的道家学者、理论家成玄英(?—669年)的注疏中,言“钩,腰带钩也。”其实,带钩的称呼在唐代以前就早有记载,古时称带钩常用一个“钩”字,在古文献上出土的钩铭、遣册上都有明确的记载。河南信阳长台关楚墓出土的楚简就直呼带钩为钩,“一组带,一革,皆有钩”。江苏丹阳东汉墓出土的带钩,自铭“永元十三年五月丙午日钩”。其他《左传》《国语》等书也都提到带钩,最为人熟知的是《淮南子·说林训》所载:“满堂之坐,视钩各异,于环带一也。”而这件“巴蜀金银错犀牛铜带钩”造型优美,体态雄浑,纹饰精细,显现了战国时期巴国青铜器独具的风格和精湛技艺,同时还反映了中国古代的服饰文化特征。

上面三件馆藏的战国时期动物形青铜器,似“沧海一粟”地揭秘了古巴国人的生活。

![第一代海昏侯系刘贺 当皇帝27天劣迹累累[图文] 第一代海昏侯系刘贺 当皇帝27天劣迹累累[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fr0mmz0kzud.webp)

![冯小刚微博晒油画作品引热议[图文] 冯小刚微博晒油画作品引热议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/o01u0x2hfw0.webp)

![陈丹青:我连累了木心,仍会继续整理他的遗稿[图文] 陈丹青:我连累了木心,仍会继续整理他的遗稿[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/agahgshzfjj.webp)

![水墨抒怀 父子情深——刘晋喜、刘骁何书画作品展[图文] 水墨抒怀 父子情深——刘晋喜、刘骁何书画作品展[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vuix4nos2cn.webp)

![澳大利亚华裔夫妇收藏的31枚古铜币被盗 警方调查[图文] 澳大利亚华裔夫妇收藏的31枚古铜币被盗 警方调查[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/burswpo1kob.webp)

![由钱币上的吉祥图案看中国民俗文化[图文] 由钱币上的吉祥图案看中国民俗文化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3oy5orgy0kx.webp)

![古拙稳重的西周兽耳三角夔纹铜罍[图文] 古拙稳重的西周兽耳三角夔纹铜罍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qjibszdd0an.webp)

![天青色等烟雨——青花瓷[图文] 天青色等烟雨——青花瓷[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xypweu3zisl.webp)

![瑞兔象征长寿!京城自古兔类文物故事多,多图揭秘[图文] 瑞兔象征长寿!京城自古兔类文物故事多,多图揭秘[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5t3iu55t21i.webp)

![路桥一收藏家收藏了2000多份从民国至今的婚书[图文] 路桥一收藏家收藏了2000多份从民国至今的婚书[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tybow50xuem.webp)

![“神画”《忐忑》藏52幅画[图文] “神画”《忐忑》藏52幅画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bgpn1ie5l52.webp)

![古代如何保卫皇帝:明代靠特务清代用满族[图文] 古代如何保卫皇帝:明代靠特务清代用满族[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ebte2ra2y5v.webp)

![传自杀女艺人欢欢为于右任后人 于右任侄孙否认[图文] 传自杀女艺人欢欢为于右任后人 于右任侄孙否认[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mbflksohcyh.webp)

![K11 MUSEA艺术嘉年华引爆今夏!徐震热作首展、Gufram潮品大陆限量发售…[图文] K11 MUSEA艺术嘉年华引爆今夏!徐震热作首展、Gufram潮品大陆限量发售…[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/etpvlgw2njk.webp)

![80后女画师原创漫画展萌倒观众[图文] 80后女画师原创漫画展萌倒观众[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ygof1wrj5s1.webp)

![一部奔驰换一面铜镜[图文] 一部奔驰换一面铜镜[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cg1jomrnyd4.webp)

![揭秘特大名酒造假案:全球大藏家纷纷受骗[图文] 揭秘特大名酒造假案:全球大藏家纷纷受骗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/53gzoravq3i.webp)

![民国文人书法背后的故事[图文] 民国文人书法背后的故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xqhdxe3zjmz.webp)

![韩国艺术家用废杂志打造装置艺术[图文] 韩国艺术家用废杂志打造装置艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yrb15qoitpo.webp)

![记者画荷十年不输名家[图文] 记者画荷十年不输名家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yfhcgxbvjom.webp)

![美院装裱师开博物馆 书画剩余材料历经几百年[图文] 美院装裱师开博物馆 书画剩余材料历经几百年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1oyzrhadlmq.webp)

![英国网上发布4000页牛顿手稿[图文] 英国网上发布4000页牛顿手稿[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eoq14urlzcb.webp)

![茶叶也能当颜料 莫斯科艺术家创意惊人[图文] 茶叶也能当颜料 莫斯科艺术家创意惊人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lrk0bajb1d2.webp)

![农家巧手女修复上万件文物[图文] 农家巧手女修复上万件文物[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3de1juea4lh.webp)