伦勃朗《杜普医生的解剖课》

如果你是一位画家,那么对你来说,最糟糕的事情会是什么呢?受到侮辱?被人嘲笑?其实这些都算不上什么,最糟糕的应该是不得不撕毁自己心爱的作品。是什么导致一个画家走到了这一步呢?

伦勃朗是荷兰最伟大的画家之一,曾经还是阿姆斯特丹有威望的领导人,但那都是过去了。中年落寞以后,他生活在一座博物馆公园的对面。那里每晚都躺满了醉汉,周末还时不时发生斗殴事件。

伦勃朗《自画像》

但是,他为什么要撕毁自己的作品呢?它们理应挂在市政厅的墙面上,但是作品被取了下来,然后挂上了别的东西。他要如何处理这件“劣质”的作品呢?也许可以把它们裁小一些,那么喜欢画面中心部分的人就会来欣赏了,然后他就真的这么做了。

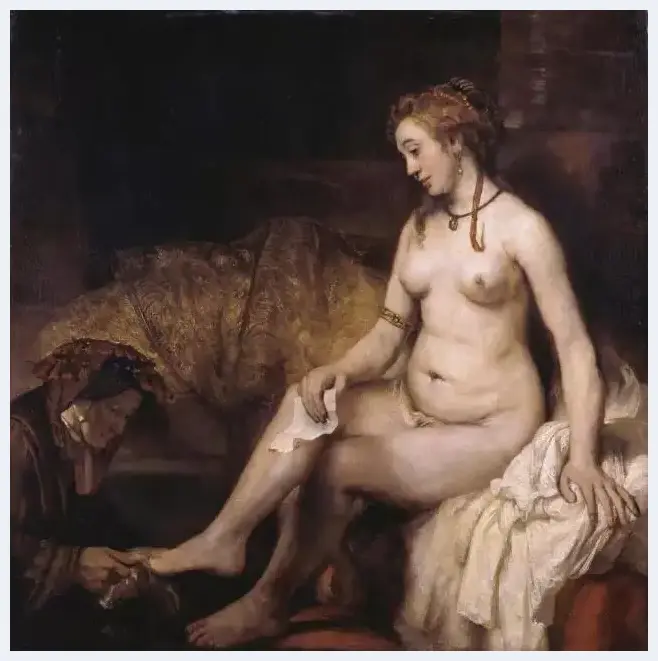

伦勃朗《芭思希芭》

对于画家来说,这是一个非常严厉的惩罚,甚至可以说是最严厉的惩罚。伦勃朗为什么会受到这样的惩罚呢?他的画带着一股野性,脱离了大众的审美品位,那个时候的他已经厌倦了去精雕细琢那些所谓的美丽。他在创造人类,如你我一般有血有肉的人类,艺术是用来揭露人类真实生存状态的,这是伦勃朗一直所骄傲与自豪的,但最终却成为了他的麻烦。

伦勃朗《伯沙撒王的盛宴》

17世纪30年代的阿姆斯特丹,伦勃朗风头正盛。他仿佛有点金之术,总是比人们先一步知道他们喜欢什么,而且没有什么事情是他做不来的。伟大的历史事件、令人荡气回肠的故事、瞠目结舌的旁观者、仿佛能随着上帝的呼吸在悸动的著作,还有那些杰出的肖像作品。

伦勃朗《抢劫甘尼米德》

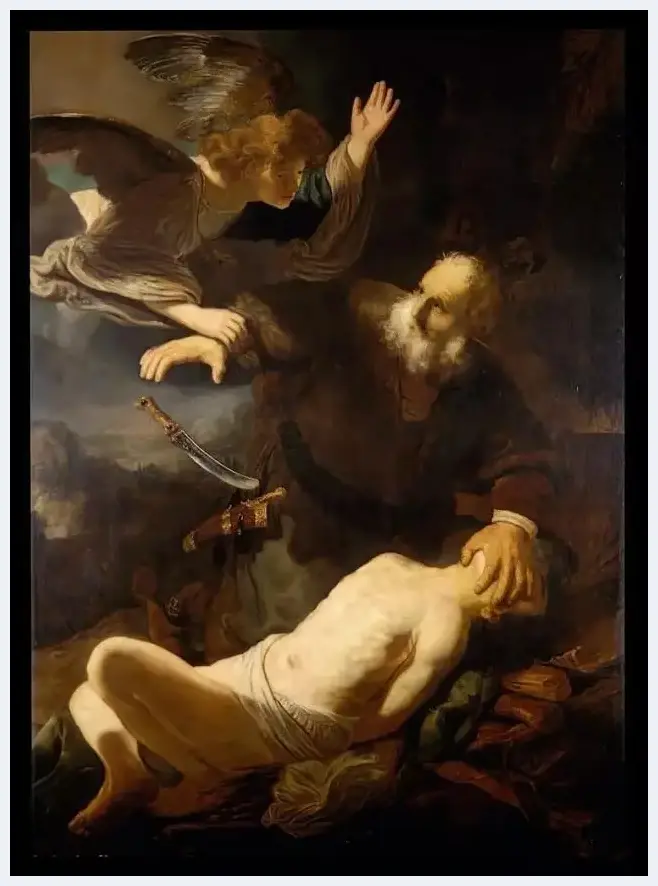

伦勃朗《亚伯拉罕的牺牲》

画家与城市,二者相辅相成,1600年的阿姆斯特丹不过是个死气沉沉的渔港。30年后,伦勃朗到这里时,阿姆斯特丹已经一跃成为世界上最繁荣的城市,仿佛是17世纪的超级折扣市场。财富迅速积累,而且这些暴发户们还喜爱显摆,这里居民的消费品也都很有品位。当然少不了绘画,尤其是他们自己的肖像画。

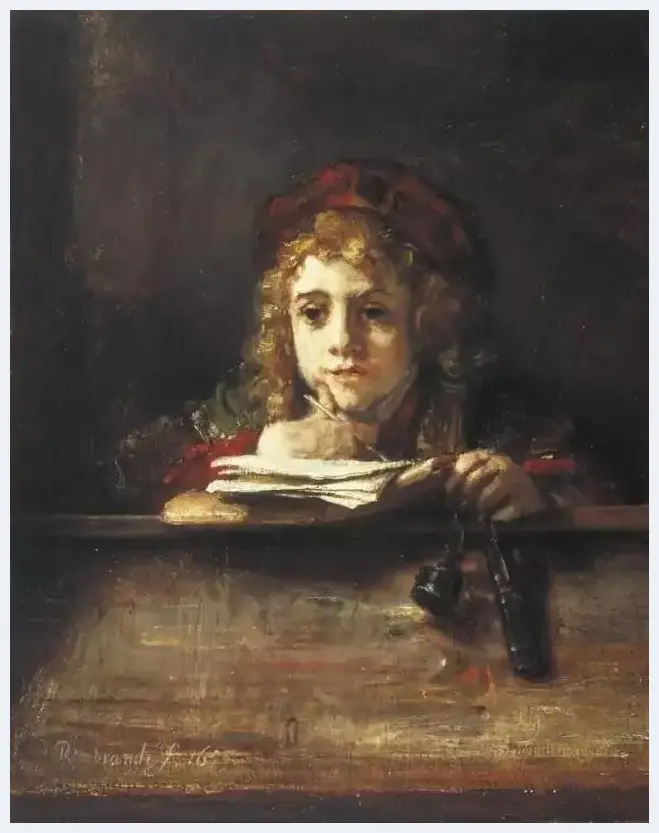

伦勃朗《提多的肖像》

伦勃朗《尼古拉斯·鲁茨画像》

尼古拉斯·鲁茨是一个皮毛商人,出售最昂贵的俄罗斯黑貂皮。在这幅肖像画中,难道穿着自己经营的货物为自己打广告是他本人的主意吗?或许是伦勃朗的点子。这件毛皮是整幅画的点睛之笔,令这幅毛绒绒的作品充满了想象力。毛皮大衣就像一条毛发瀑布顺流而下,宛如一条奢华的河流,由于静电的缘故,有些毛发立了起来。

尽管充满了奢华的调子,伦勃朗却在尽力营造一种富而不奢的效果。梳理得一丝不苟的胡须,还有仿佛被剥皮的动物般锐利的眼神。鲁茨的眼神中还透露出一丝不耐烦,但他又很立体,头部侧面投射的阴影显得他很有思想;微微发红的眼睛,似乎在表明他在努力熬夜工作。

难道还有别的绘画能如此出色地表现出一个成功的商人形象吗?伦勃朗就像是从人物背后看过来一样,呈现给我们的是这些人物在向世界展示的面容,让我们与之产生更多的共鸣。

伦勃朗《抗议派公使约翰内斯·文博加特的画像》

伦勃朗为很多的富裕阶层画肖像,对他们的刻画如同心理学家一般。难道他是从小在富裕家庭中长大的吗?并非如此。他成长在距离阿姆斯特丹25英里的莱顿,14岁辍学成为一名画家。终其一生,伦勃朗好像对油画颜料的那种朦胧状态很喜欢,这些颜料浓而显得硬质,淡又富有流动感。我们可以在他20多岁的自画像中看出他对颜料的痴迷。

伦勃朗《引进神殿》

在他最后一批作品中,《引进神殿》是牧师被带到圣子身旁。他闭着眼睛,脸部笼罩在圣子的光芒中,最终他理解了。事实上,他是看到了这团光芒,但是伦勃朗的资助人却没有。

在那间昏暗的小屋里,人们还找到了《克劳迪·西维里斯的密谋》,这也许是绘画史上最令人心酸的一刻了。这幅作品告诉我们:优秀的作品不会随着时间和人们的喜好而改变。伦勃朗就像是一个发出提醒的人,每当我们需要的时候就会出现,虽然长得不太好看。

伦勃朗《画室里的艺术家》

画中,他身穿工作服,周围的工具、开裂的地板、墙角剥落的石膏墙面都表明这是个老旧的地方,但这也是他与一件古老的事情发生联系的地方——艺术创作。这个身穿大号画画斗篷的华而不实的小家伙,根本就不是在画画,而是在瞪着他藏起来的什么东西,这个秘密只有唯一的特征:画架边上那道浓烈的金色光芒。

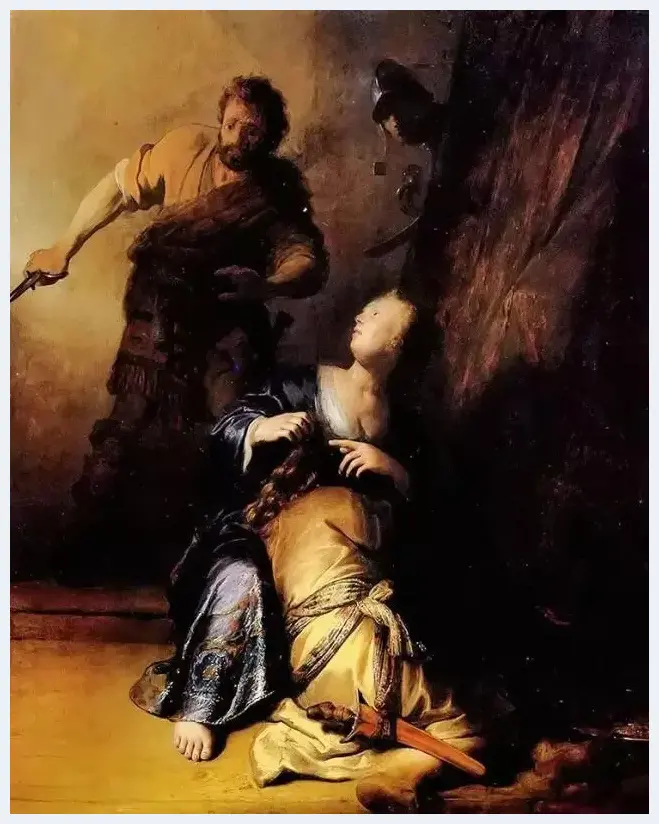

伦勃朗《参孙与戴利拉》

伦勃朗最终被康斯坦丁·惠根慧眼所识,作为荷兰最具影响力的赞助商,惠根眼中的伦勃朗是一个超级会讲故事的人。

比如作品《参孙和戴利拉》,众多艺术家笔下的参孙为裸体,处于滚床单后的睡眠状态,而伦勃朗的参孙不再裸露,却表现出更为脆弱的状态——通过参孙衣服上的结表现出来,仿佛将参孙与他的爱人还有自己的命运绑在一起。戴利拉挽起一撮参孙的头发打算剪掉,另一只手却在轻弹那撮头发。这么一个姿态,伦勃朗便抓住了故事的精华:残忍的背叛和多情的温柔两者具有悲剧的不可分离性。

伦勃朗《丹娜伊》

萨斯基亚是他合伙人的侄女,无父无母,继承了一笔遗产。在这幅《微笑着的萨斯基亚》中,她有着胖胖的下巴,歪着脸在笑,像是一张抓拍。伦勃朗以这幅肖像画作为两个人的订婚礼。画中的她充满自然的气息:稻草帽、手里拿着野花,也只有伦勃朗会觉得那朵孤零零的野花充满了美感。只要有机会,伦勃朗为她作画时总会画朵花。

![旁罗博搜的清代状元毕沅[图文] 旁罗博搜的清代状元毕沅[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mj1uw45swpn.webp)

![真正收藏宋瓷 必须拥有自带美颜的黑定窑斗笠盌[图文] 真正收藏宋瓷 必须拥有自带美颜的黑定窑斗笠盌[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qwwbnztpdwl.webp)

![从西周玉鱼略考看中国玉文化[图文] 从西周玉鱼略考看中国玉文化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pz1ddnp4eky.webp)

![奇闻趣事美国艺术家 Christina Lihan[图文] 奇闻趣事美国艺术家 Christina Lihan[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xbyyl0etu03.webp)

![美艺术家制作12米高沙雕城堡 将挑战世界纪录[图文] 美艺术家制作12米高沙雕城堡 将挑战世界纪录[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/grnrz1u1fii.webp)

![500年前古墓挖出 当地官员竟称并无太多文物价值[图文] 500年前古墓挖出 当地官员竟称并无太多文物价值[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x2lzf5zgkjn.webp)

![达利:我的胡子非同凡响[图文] 达利:我的胡子非同凡响[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dxpvkflhnig.webp)

![想法要够野 才够资格做艺术地摊主[图文] 想法要够野 才够资格做艺术地摊主[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/usz05gm0obg.webp)

![商人低价购彩蛋竟是珍宝[图文] 商人低价购彩蛋竟是珍宝[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wmoegfia3mg.webp)

![“师生卖萌毕业照”走红 网友赞:萌爆了[图文] “师生卖萌毕业照”走红 网友赞:萌爆了[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qkd0rsxf4gu.webp)

![小小古玉 何以价值千万[图文] 小小古玉 何以价值千万[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3mo3ivse3ga.webp)

![文物见证唐代 领先世界的体育运动[图文] 文物见证唐代 领先世界的体育运动[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hffymsyszk5.webp)

![看过这些插画 你会爱上户外旅行[图文] 看过这些插画 你会爱上户外旅行[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wzoc0hxss02.webp)

![花500两黄金买画 张大千放弃北京王府住成都小院[图文] 花500两黄金买画 张大千放弃北京王府住成都小院[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rlgmqbrd4ba.webp)

![纳粹黄金列车藏身波兰山洞[图文] 纳粹黄金列车藏身波兰山洞[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wgk35eznxrb.webp)

![民国文人书法背后的故事[图文] 民国文人书法背后的故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xqhdxe3zjmz.webp)

![明朝服饰全球仅存100余件[图文] 明朝服饰全球仅存100余件[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xv54v0le52r.webp)

![林徽因故居变身书吧[图文] 林徽因故居变身书吧[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oelgijzvzax.webp)

![Lady Gaga被比作美国的毕加索[图文] Lady Gaga被比作美国的毕加索[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l35x205ox5r.webp)

![非洲人的绝活黑木雕价值不菲[图文] 非洲人的绝活黑木雕价值不菲[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3j3xlzfxjof.webp)

![百元大钞水印上毛主席在微笑[图文] 百元大钞水印上毛主席在微笑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x0uuqvpytvi.webp)

![茶叶也能当颜料 莫斯科艺术家创意惊人[图文] 茶叶也能当颜料 莫斯科艺术家创意惊人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lrk0bajb1d2.webp)

![国画大师画作挂厕所 子女索赔100万被驳回[图文] 国画大师画作挂厕所 子女索赔100万被驳回[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/152rywpd2qg.webp)

![明四大才子文徵明与其《山房忆旧图》[图文] 明四大才子文徵明与其《山房忆旧图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jbckltgqawl.webp)