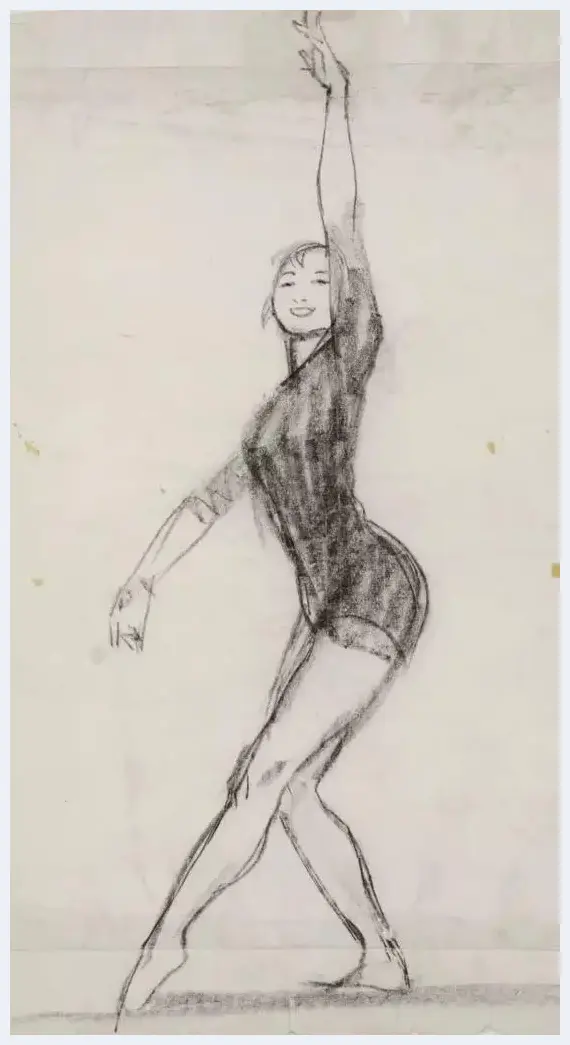

黄胄画给《体育报》的速写原稿

黄胄画给《体育报》的速写原稿

原标题:齐白石扇面5块一张的时候,黄胄人物画居然要60块|丰子恺、黄胄、叶浅予当年给报纸的画

“黄胄是纸老虎。”

这话在上世纪广为流传,北京的老画家都知道。

据说,那会儿光是宣纸,黄胄一个月就要用掉24刀,每次买纸都得用三轮车运,真真是“用纸的老虎”。

“搞了这一行,我像是中了邪,行、走、坐、卧不离这个……谁要是给吃好的、喝好的,就是不让我画画,我可能就会疯了。”

黄胄以速写出名,少年时代起就勤作速写,见到什么感兴趣的事物便立刻画下来,速写本几乎从不离身。甚至,谈恋爱时也能随时随地画起来,把姑娘都给气跑了。

他曾说:“一个画家如果离开了速写本,不随时记录他在生活中感受的东西,他的艺术生命也将枯竭。”

1947年,面对即将到来的新时代,黄胄写道:“要做一个新时代的画家……他是应当和别的艺术一样,永远站在时代的前端,不是同样可以作为时代的号角与黎明的晓钟吗?”

新中国成立那年,二十四岁的黄胄在基层连队用满腔的热情画翻天覆地的变化,总觉得有画不完的题材。

但黄胄早期的速写作品曾数次遭到散失,文革初,其完成于上世纪五、六十年代创作高峰期的速写大部分被毁,现保存下来的多为七、八十年代的作品。

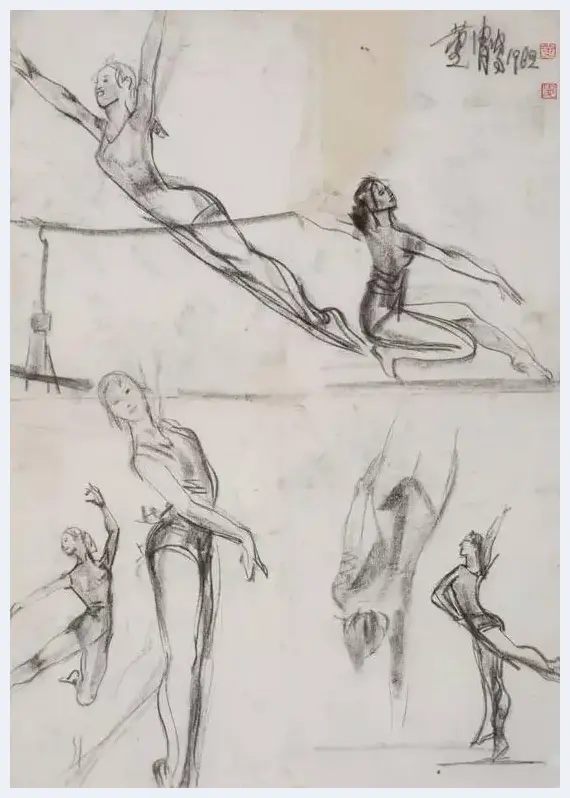

黄胄 体操速写二帧(手稿)

黄胄 体操速写二帧(手稿)

黄胄 体操人物速写(手稿) 1962年作

黄胄 体操人物速写(手稿) 1962年作

黄胄 哈萨克猎人 1961年作(手稿)

黄胄 哈萨克猎人 1961年作(手稿)

/ 一 /

这批由《体育报》创刊老报人保存至今的作品,将亮相中国嘉德2017春拍,我们有幸看到了黄胄的数件精彩速写——《体操速写二帧》、《体操少女》、《体操人物速写》、《体操人物》,均完成于1962年。

这是他最擅长的题材,在他艺术创作的高峰期。

黄胄对体育题材的兴趣,与速写一样源于少年时代。他原名梁淦堂,少时曾在体育比赛中获得过一面写着“炎黄之胄”的锦旗,便摘其中“黄胄”二字作为笔名。

五十年代初期,黄胄的创作进入盛期,受到徐悲鸿器重。1953年,他的《打马球》在全国性美展中获得一等奖,这正是一件体育题材的作品;1957年,《洪荒风雪》又荣获第六届世界青年联欢节国际艺术展览会金奖,名重一时。1959年,黄胄任中国人民革命军事博物馆美术创作员,之后到新疆、金沙江部队、韶山、井冈山等地,几年内画了上万幅生活速写,积累了丰富的创作素材。

黄胄在速写、素描上的成就,令当时对创新已经产生困惑的中国画坛对他产生了研究的兴趣。1957年和1962年,中央美术学院和浙江美术学院先后两次举办了“黄胄速写展”。

黄胄在艺术创作上的丰产,基于他的天赋与擅长,却也与当时速写在新中国的迅猛发展有关。

1955年3月,北京第二届全国美术展览会中,第一次,“速写”在全国美展中成为一门独立绘画种类。黄胄的《少年》和《吹唢呐》、叶浅予的《来自草地》和《舞蹈速写》都在展出之列。

这是一个非常特殊的现象,中央民族大学副教授吴雪杉曾在《媒介意识形态:1950年代的“速写运动”》中指出:

1954年1月,中国美术家协会主席蔡若虹在《美术》杂志上发表了上任后的第一篇重头文章,文章提倡所有画家都要画速写:“我们必须跑到画室以外的生活中去,必须不间断地进行各种生活形象的速写,必须认识到生活形象的速写是我们创作的基础……我们必须停止画家身边不带速写簿子的不良状况;在我看来,作为现实主义的画家的主要条件,应该首先看他有多少速写簿子;因为没有生活形象的积累就没有‘现实生活’的根据,因而也没有‘现实意义’的根据。”

随后,中国美术家协会创作委员会绘画组举行了一场关于速写问题的讨论会,40多位参会者在会上达成了共识:一个现实主义的画家,必须随时随地多画速写,这不仅是可以记录生活、锻炼技巧,而且也可以进一步帮助画家更深入地观察生活。

叶浅予 人物速写五帧 刊载于《体育报》(总第112期),第3版,1959年9月17日出版

叶浅予 人物速写五帧 刊载于《体育报》(总第112期),第3版,1959年9月17日出版

这一共识迅速被美术家们反应在全国性的展览和报刊、杂志上。

《人民日报》1954年1月24日用整版刊登了一组“农村速写”,共计9幅;《美术》杂志从当年第2期开始大量刊登外国优秀速写及相关介绍。1954年3月《美术》杂志上刊登的《中国美术家协会主办水彩画和速写展览会征集作品》通告中,突然将原定的“水彩展”改为“水彩、速写展览会”;

“水彩、速写展览会”于1954年8月在故宫承乾宫正式展出,部分优秀速写已经开始在报刊上登载,如1954年《文艺报》第16号(8月)上、第8期《美术》杂志等。

吴雪杉在文中说,“1954年美协对速写的推动犹如一场运动,将速写以全新的面貌呈现出来,最终使速写成为美术教学体系中的一个基础环节。”

而黄胄正是“速写运动”中的佼佼者。

他靠速写起家,并独创性地将速写融入中国画,开启了全新的人物画笔墨范式,拓展了中国画的艺术语言,是自古迄今将速写运用于中国画最为成功的大家之一。

/ 二 /

画家常书鸿曾讲到过1948年他在兰州见到黄胄时的印象:

“他手里提着一个自己设计制造的活动速写画夹,两边两个卷轴、边卷边画,展开后是一二丈长的横幅,上面画满了各种人物和毛驴的速写,奔放自如,了无拘束。他不好意思地对我说:‘就是这一些……就是这些么。’我有些激动地说:‘这样的成果你还以为不够吗?你这种拳不离手、曲不离口的努力,将来肯定成为一位了不起的大画家。’”

不过十余年,黄胄已然成为当时中国画坛最有影响力的人物之一。

有艺术家回忆,当时北京荣宝斋出售的在世画家作品中,没有一件价格可以与黄胄的作品比肩——齐白石的扇面5元一张,溥雪斋的大册页5角一张,李可染的山水画60元一张,而黄胄的人物画则标价在60至90元。

但黄胄仍然热衷于为大众传媒作画供稿。

1958年9月1日,由中国体育运动委员会领导的全国性体育报纸《体育报》创刊,每周出版3次,每次对开纸一大张,在国内外发行,编辑部设在北京。

1962年二月、三月、四月,黄胄连续为《体育报》创作了数帧体操速写。

黄胄对报刊很有感情。1946年12月,他的老师赵望云与同乡贾若萍创办《雍华》杂志,由黄胄任编辑,这一刊物得到了徐悲鸿、张大千、叶浅予、黄苗子等很多文艺家的支持。也就在那一年,黄胄应报刊之邀到河南写生,作品发表后开始为社会所关注。

解放后那几年,黄胄一度在兰州西北军区战士读物社任美术记者兼编辑,刊物上重要的主题画、漫画都出自他的手。

黄胄自己曾经说过:“有人说我的画是由速写入手的,我认为这可能是对的。”他的速写比照片还精彩,受到读者广泛欢迎,而这一身硬本事是实打实练就的——他早期受赵望云、韩乐然、徐悲鸿等人的熏陶,后来又受到德国画家珂勒惠支和门采尔的影响,强化了线的表现力度。

据熟悉黄胄的人讲:“他的铅笔速写和别人不同,他削的铅笔像老式的钢笔一样,削去木头多一半,少一半或三分之一留下来,保护着铅,这样,更便于使用,把铅笔放倒画头发的明暗,而在画细线时,又竖起来。这样做,第一保护了铅(芯),不至于总断,第二节省了时间,第三可以出现特殊的效果,即用铅笔表现出中国画皴法的感觉。”

他的学生杨列章在《创作与真诚》中记述:“黄胄是一位异常勤奋也异常多产的画家,不算平时的速写,只以作品论,他每年总要画几千幅画,平均每月要画两刀宣纸。他常常说‘废纸三千’,这固然是用来砥砺自己,但是却也说明,画出一幅自己满意的作品并非容易。他不止一次地重复表现同一题材,也正表面画家自己的不满足。所以他所作同一题材的画,构图都不雷同,造型的细节也都有许多变化。”

五十年代末六十年代初,黄胄的中国画创作进入高峰期,如1959年为人民大会堂的《庆丰收》等。1963年,他重临一幅《巡逻图》作为国礼赠送给越南胡志明主席。此时他精力旺盛,速写更为高产、大写意人物画也向巨幅发展。

/ 三 /

同样擅于速写的叶浅予,也是当时的一位佼佼者。

叶浅予寄给《体育报》的速写原稿

叶浅予寄给《体育报》的速写原稿

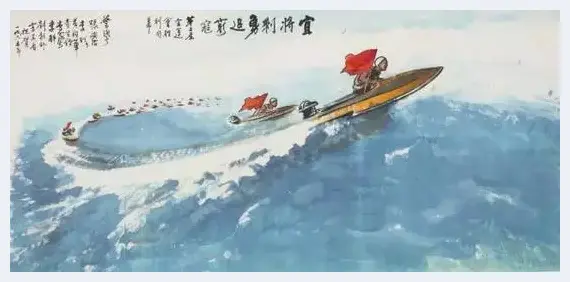

叶浅予、李可染等 宜将剩勇追穷寇(手稿)

叶浅予、李可染等 宜将剩勇追穷寇(手稿)

1953年,人民美术出版社出版了叶浅予的《怎样画速写》。熟悉叶浅予的人都知道,他的衣服总有个大口袋,特制的,里面揣着速写本,随时可以掏出来。尤其看戏看舞,必须带着。

和黄胄相似,叶浅予才华横溢,在二十世纪上半叶的画坛中已然早熟。

到了六十年代,他笔下的舞蹈人物,成为一时画坛清风。尤其是对少数民族舞蹈人物、日常的描绘,透着纯真爽朗、热情好客的民族性格。

叶浅予开始以速写切入,敏感地捕捉着运动中的舞蹈形象。

1959年9月17日的《体育报》上刊出了叶浅予的五帧人物速写,他对稍纵即逝的动态瞬间把握,早已得心应手,体操、打枪,均如临现场。

有人曾记述过叶浅予带领研究生在浙江舟山写生的情形。“一般初学画速写的人,凡画人物都习惯从头开始落笔。而叶浅予先生似乎没有‘章法’,信手所至,几乎很少见他是从头开始。他有时先画腰,甚至是先画脚。我对此深为不解,于是便大着胆子开口问他。叶先生听后问我:‘你对这个人物此时最感兴趣的是什么东西?因为人物的动作转瞬即逝,所以必须先动笔把这个部位抢先画下来。特别是运动中的人物,应该先捕捉掌握其动态的关键之处。’叶先生说,每到一个地方,应该先敏锐地观察这个地方的特色,包括人物的特色、环境的特色,都必须牢牢抓住。人物的特色,包括体态形状、服饰鞋帽……叶先生有一句话让我终身铭记不忘:“‘生命脉络’各地不同,要牢牢把握住。同一地方今天和昨天也不一样,应有区别。这‘生命脉络’因地而异,因人而异。”

当时画家所留存的生动,更关键的或许并不在于技巧和观念,而是对新中国发自内心的拥抱。

刊载于《体育报》的这批作品,完全可以想见彼时的火热与投入。

新中国成立之后,丰子恺一直在试图调整个人兴趣与意识形态之间的关系。他在《我的漫画》一文中,曾有这样的回顾:“我作漫画至今已有二十多年了,今日回顾这二十多年的历史,自己觉得约略可分为四个时期,第一是描写古诗句的时代,第二是描写儿童相的时代,第三是描写社会相的时代,第四是描写自然相的时代。但又交互错综,不能判然划界,自是我的漫画中含有这四种相的表现而已。”这段文字完成于1947年,在此两年之后,随着新中国的建立,在新的文艺理论指导下,丰子恺的漫画作品迎来新的面貌,画家笔下洋溢着的是对新生政权的赞美和讴歌,反映出的普通百姓平淡而又真实的生活。

1950年代,“劳动光荣”成为时代的主题,劳动也成为丰子恺笔下的常见的题材。《工作忙、身体强》《从小爱劳动》两件作品,一老一少,既是对劳动人民的赞美,亦是对健康生活的宣传。画面简洁生动,纯以笔墨为之,诚为难得之佳作。

1958年8月4日的《体育报》第三版的“百花园”专栏、1961年6月1日《体育报》上刊载的丰子恺作品

1958年8月4日的《体育报》第三版的“百花园”专栏、1961年6月1日《体育报》上刊载的丰子恺作品

1952年毛泽东主席为中华全国体育总会题词“发展体育运动,增强人民体质”,《清晨公园一角》和《旧时代的老人》两件作品即是丰子恺为相应国家发展体育运动所作。两件作品共同发表于1958年8月4日的《体育报》第三版的“百花园”专栏中,通过漫画的形式,向广大群众宣传。无论是积极锻炼,还是宅在家中,姿态神情,惟妙惟肖,皆属丰子恺笔下难得的题材。在运动锻炼重新为人们所关注的今日看来,亦当有着强烈的认同感。

《天气清和》系丰子恺为迎接1961年的儿童节所作,画中的小朋友分坐两船,双桨推开波浪,岸边杨柳弯腰,迎面吹来凉爽的风。设色干净鲜艳,清和夏日之气满纸。画中所题“用力用力齐用力,追过前船争第一”一句,则出自广为流传的德国儿歌《划小船》,歌词入画,更增添了画面轻松活泼之感。此件作品刊登于这一年6月1日的《体育报》上。既表现了节日里欢乐的气氛,又以赛船为题,与体育主题相吻合。

/ 四 /

当时的报刊美术作为最广泛的大众传播渠道,邀请到的都是名家大牌,这于而今的媒体时代是难以想象的。

《体育报》的这批作品,涵括丰子恺、黄胄、叶浅予、吴作人、陈半丁、费新我、许麟庐、刘勃舒、蒋兆和、张乐平、范曾、袁运甫等众多名家。这不是个例,当时作为儿童文学创作黄金时期的刊物《小朋友》,则约请齐白石、李可染、丰子恺、关良、程十发、黄胄、张乐平等画家创作封面、插图;而老漫画家华君武在五十年代初任《人民日报》社美术组领导,常邀请张光宇、叶浅予、丁聪、张仃等作画。

一些急稿,夜里甚至需要艺术家们到办公室现场作画,画家们从无二话。

《体育报》这家报纸的特色是一贯重视刊头、标题和版面装饰,同时,这又是一张专业报纸。《体育报》的创刊者针对体育媒体美术的“先天不足”做了大量工作,常常组织作者看体育比赛,现场速写,到运动队体验生活;对于一些来稿,还要“救死扶伤”进行修改,尽量做到完美无缺。

在漫画家毕克官的回忆里,可以想见当时工作的紧张。每到下午三、四点钟,他常常接到各大报社编辑的电话,一放下话筒,就立马查阅相关资料,开始构思酝酿。

报纸印刷不等人,骑车也想,吃饭也想,甚至上厕所也继续想,这点倒是和现在报纸的死线(Deadline)别无二致,电话里约好,夜里11点钟通讯员上门来取稿子,第二天报纸就印出来了。

“我住在大雅宝胡同东口,那几年,半夜一听摩托车声,我便出门交画,邻居就知道是报社来我家取稿了。”

1959年的第一届全国运动会——某晚,所有人正屏息拭目以待名将穆祥雄是否可以打破世界纪录,《体育报》编辑部里的气氛同样紧张到了极点。老报人一早就把画家请到了报社,商量构思今夜的新闻配图。只等记录打破的那一刻,立刻动手画。当场组稿、就地修改。

/ 五 /

艺术家对艺术,满腔热情与渴望,报人与艺术家,交往都凭借一颗真心,彼此平等,亦互相促进。

将这些《体育报》画稿留存至今的,是一位著名的老报人,也是一位美术工作者。

也是在上世纪50年代,老爷子从央美绘画系毕业后进入出版业,后成为《体育报》创业参与者之一。印象里,他总是戴着那顶标志性的小帽,称自己为“报纸的日常美术工作者”,他与画家们兴之所至,也常常一起挥毫泼墨。

在特殊年代,画家们境遇严峻,大家都敬而远之。报人与画家,经历了怎样一个时代?

荣宝斋门口被贴了“叶浅予翩翩起舞,臭黄胄骑驴来访”的对联,黄胄的上万件速写也统统烧掉了。

黄胄一度暗下决心,要远离给他和家人带来灾难的画画儿,有朝一日解放了,就去当木工或是绿化工人,去修剪树条。

可是,他见着烈日下被晒得耷拉的树叶、抢着来喝水的麻雀、互相追逐的马蜂,心里边画画的欲望又上来了,偷偷地都画了下来。

“只要稍微给他以画画的条件,他就把他以前暗下的决心,全都忘得精光。”

1962年,65岁的丰子恺,破例在“上海市第二届文学艺术工作者代表大会”上,以激愤的语调发言。

“种冬青作篱笆,本来是很好的。株株冬青,或高或低,原是它们的自然状态,很好看的。但有人用一把大剪刀,把冬青剪齐,仿佛砍头,弄得株株冬青一样高低,千篇一律,有什么好看呢?倘使这些花和冬青会说话,会畅所欲言,我想它们一定会提出抗议。”

一颗知识分子的赤子之心,使得他在之后遭到了严厉的指控和激烈的批判。1966年6月,上海中国画院出现第一张批判丰氏的大字报,他被迫到画院交待问题,时年六十九岁。

“深信不疑,至今不悔”,这句话属于艺术家,也属于报人。而已,他们都已故去,老报人并未留下只字片语,好在,关于那个时代的记忆仍在。

上海老报人郑重先生或许是目前最贴近我们对一代“老报人”想象的人之一。文革时期,他与谢稚柳、唐云、刘旦宅等一帮老先生相识,日后三十年,以朋友与记者的身份,与他们交往,留下了一笔宝贵的资料。

“他们几乎没有停过,明里暗里都一直在坚持画画。画画不仅是他们的爱好,也像生命一样。”

回到眼前,郑重说,现在他跟书画家的接触少了。

“你现在到人家里去,他们都要警惕你,觉得你到他家里去有什么目的。我从来都不主动要画的,都是老先生给我的,画好一张画送给我,有的还装裱好,给我送来,这是老朋友,有着共同的语言。现在你去到画家家里,他提高警惕,眼睛瞪着你,好像你要去他家要东西一样,谈话也是,除了谈他的一张画卖了多少钱,很少探讨艺术了,不畅快,没有知音的感觉。时代真的不一样了。”

时代,真的不一样了。

![喜爱收藏艺术品的东方女子[图文] 喜爱收藏艺术品的东方女子[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gxbbtircw45.webp)

![陕西百余件于右任书法"失踪" 专家详解艺术魅力[图文] 陕西百余件于右任书法"失踪" 专家详解艺术魅力[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xhi2rdycshz.webp)

![孙中山书法折扇亮相扇行天下现场[图文] 孙中山书法折扇亮相扇行天下现场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5bh02dicdbb.webp)

![古代消费者的购物车里都有啥?[图文] 古代消费者的购物车里都有啥?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1u31vnypkx.webp)

![纽托德·克拉默价值220多万美元的NFT藏品被盗[图文] 纽托德·克拉默价值220多万美元的NFT藏品被盗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tam03qwb1sj.webp)

![拍卖行老总双膝跪地拜师引发网友热议[图文] 拍卖行老总双膝跪地拜师引发网友热议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hdybfycibf2.webp)

![2020年哈苏奖获奖名单公布[图文] 2020年哈苏奖获奖名单公布[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lxcizqgl52n.webp)

![养石与藏石[图文] 养石与藏石[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/slsh00a2ica.webp)

![中国香在柏林[图文] 中国香在柏林[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bhf3iyljtch.webp)

![江苏宿迁一小岛岸边现清代钱币[图文] 江苏宿迁一小岛岸边现清代钱币[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hmbf45lbkwx.webp)

![马琳杜马斯作品太露骨将缺失泰特美术馆个展[图文] 马琳杜马斯作品太露骨将缺失泰特美术馆个展[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1glaw3rvgql.webp)

![揭秘古代故宫如何垃圾分类?雍正为何搬到养心殿?[图文] 揭秘古代故宫如何垃圾分类?雍正为何搬到养心殿?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/efxlduje0wm.webp)

![甘肃临夏发现一座金代砖雕墓[图文] 甘肃临夏发现一座金代砖雕墓[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wqqxf3lchwh.webp)

![价值170亿美元的沉船传来照片 但宝藏归属是个问题[图文] 价值170亿美元的沉船传来照片 但宝藏归属是个问题[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/z4nw1nxfmoi.webp)

![贺友直用画笔描绘早年生活:交不起电费被剪线[图文] 贺友直用画笔描绘早年生活:交不起电费被剪线[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3xnrppjgmck.webp)

![沈尹默手稿拍出59.8万 后人质疑手稿来源非法[图文] 沈尹默手稿拍出59.8万 后人质疑手稿来源非法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iivet1hk3es.webp)

![台湾1969年纪念币主角被找到[图文] 台湾1969年纪念币主角被找到[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fcyy3vxrwsm.webp)

![老人40年收藏毛主席像章2.8万枚[图文] 老人40年收藏毛主席像章2.8万枚[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4544uc2oq00.webp)

![意大利艺术家用唱片拼出歌星肖像[图文] 意大利艺术家用唱片拼出歌星肖像[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ag5tyhm1ke1.webp)

![傅抱石名画历劫记[图文] 傅抱石名画历劫记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wabjkcu031b.webp)

![广西一下岗工人自创稻杆画 将“稻草变金条”[图文] 广西一下岗工人自创稻杆画 将“稻草变金条”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qzuf40qavxl.webp)

![茶叶也能当颜料 莫斯科艺术家创意惊人[图文] 茶叶也能当颜料 莫斯科艺术家创意惊人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lrk0bajb1d2.webp)

![艺术大师张功慤首办油画展 创作60年从不卖画[图文] 艺术大师张功慤首办油画展 创作60年从不卖画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/30wuk4cbzy3.webp)

![宋徽宗:一位投错了胎的艺术大师[图文] 宋徽宗:一位投错了胎的艺术大师[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ekkfiqlld1j.webp)