一转眼杭州南山路上的中国美院翻新已经过去了16年了。美院的老校园代表了一个令人怀念的逝去的时代,代表了改革开放以后80年代到90年的这一段中国大地艺术思潮风起云涌的最为巨体最为生动的一段炙热的历史记忆。随着老校园的拆迁和改建,这段记忆的物质痕迹已经消除了。作者由于机缘巧合,用自身的艺术实践将这些已经消逝的遗存又转存到了绘画之中,试图通过这批有关老校园作品解读的过程中找到那属于自己的往昔。

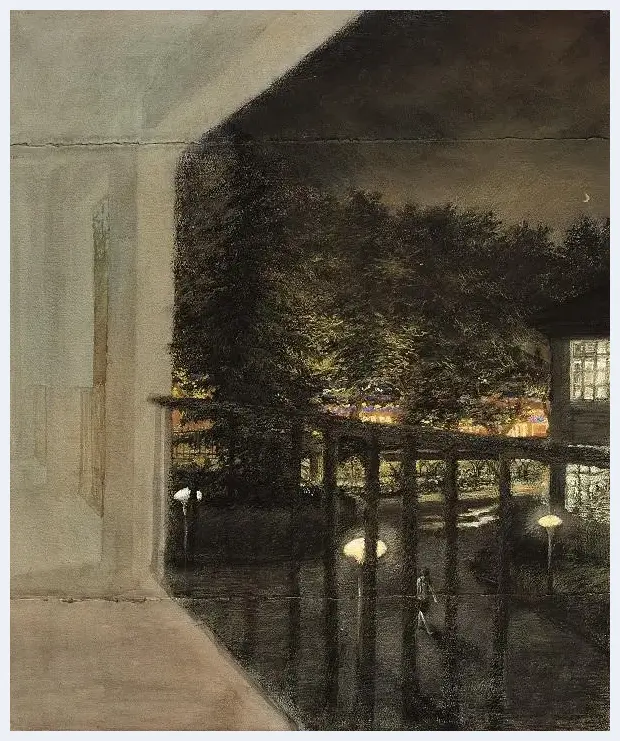

《美院之黄昏》 2000年 色粉笔

一转眼南山路上的中国美院翻新已经过去了16年了。我总觉得中国美院校区的重建和新建是一件非常有意义的事情,但是却总是不时地回想起重建以前的中国美院的老校园的景色和这个老校园里度过的七年多的日日夜夜。

我是1992年从中国中央美术学院附中考入当时的浙江美院油画系的,因为在当时的附中的美术训练体系当中走到街头去画速写是非常重要的一项内容,所以我考到浙江美院以后也把这个习惯带了过来。在北京的时候在中国美术馆附近的街头巷尾经常能够看到中央美院附中的同学在画风景,画建筑,画打牌的人群,附中学生的足迹最远可以到达北京火车站去画那些熙来攘往的候车人众百态;但是当我来到浙江美院之后,在校园里却很少看到浙美的同学当街画写生和画速写——不过现在想起来很有可能是到了大学阶段,随着研究的程度的加深,不需要了吧。

我当时感到这里的风景和北方完全不同:树木和植被非常丰富,而且几乎是四季常绿,整个校园就掩映在葱葱的树木与依依的垂柳还有婆娑的高大的梧桐树里,令人心旷神怡。。每年过完春节开学到杭州,过不了多长时间天气就转暖了,这时的北京则依旧春寒料峭,与之相对的江南则恰如南梁丘迟《与陈伯之书》中描写的景象,“暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。”美院就在西子湖畔,长桥落波,柳浪闻莺,远眺保俶,忆陆羽烹茶之所;雷峰夕照,南屏晚钟,感叔同绝尘之境。校园与西湖之间隔着一条南山路,仿佛一条碧玉打造的通道,蜿蜒于城市之中,绝对是杭州一宝。同时校园建筑也很有特色:高大敞亮,据说是五十年代的建筑,整个造型中西结合,非常有历史感。在操场边的教学楼宽阔敞亮,采光非常好,和中央美院附中那幢苏式的教学楼完全是两种风格。央美附中是接近于北欧尼德兰风格的,墙体厚重坚固,采光十分的集中,能够形成强烈光影;浙江美院这边是接近于中国传统绘画式的那种排除阴影式的风格,轻盈宽大通透敞亮。我几乎认为就是因为采光的原因才使得浙江美院的绘画风格灵秀飘逸,与中央美院的厚重扎实非常的不一样。当时就把以前学到的传统中国画论和什么曹衣出水,气韵生动之类的又默念了一遍,潜意识当中就把杭州当成了江南灵秀的典型,心中不禁涌起一种新鲜和欣喜的感觉。

《美院之路》 2000年 水彩

《美院之教学楼》 2000年 水彩

因为我是班里惟一一名从中央美院附中过来的学生,所以系里对我也很重视,让我当班长。主要考虑就是想把中央美院附中的绘画风格与浙江美院的绘画风格相互融合,各取所长。我就把在中央美院附中学的技能也用在这里,认真的完成课程作业。总体来说就是画的比较结实,强调素描造型,崇尚浑厚立体有重量感。入学第一张作业画的荷马石膏素描写生,由于画得扎实概括,造型深入,获得了系里老师的肯定,获得了作业留系的荣誉。那个时候的评分一般作业成绩也就是4分,4+就是不错了,再往上是5-,这就相当于很高的分数了,一般每个学期素描能得5-的同学寥寥无几。在全山石老师带回来的留苏作业上经常能看到5-,5分的字样,令我们崇拜至极!虽然那些阿拉伯数字写的远谈不上美丽动人,但对于学习绘画的人来讲就像是闪光的金子那样诱人!我们那会儿对于留系作业是和现在的学生有着迥然不同的观念的:都把作业能够留在系里当是对于学习成绩的最高肯定和褒奖,是一种最高的荣誉,谁专业强,谁就自信,否则总感觉抬不起头来,自卑的一塌糊涂。很多同学都工作了很多年了,在自己的专业领域已经卓然成家了,还经常在聚会时对于上学时的专业课成绩耿耿于怀呢。按佛家语这都是贪嗔痴啊!没办法,谁让我们都是好孩子呢?现在的学生不同了,画的好的作品才不肯留系呢,这可能和现在小孩的自我意识觉醒很强有关系吧。

《美院之红屋顶》2000年 水彩

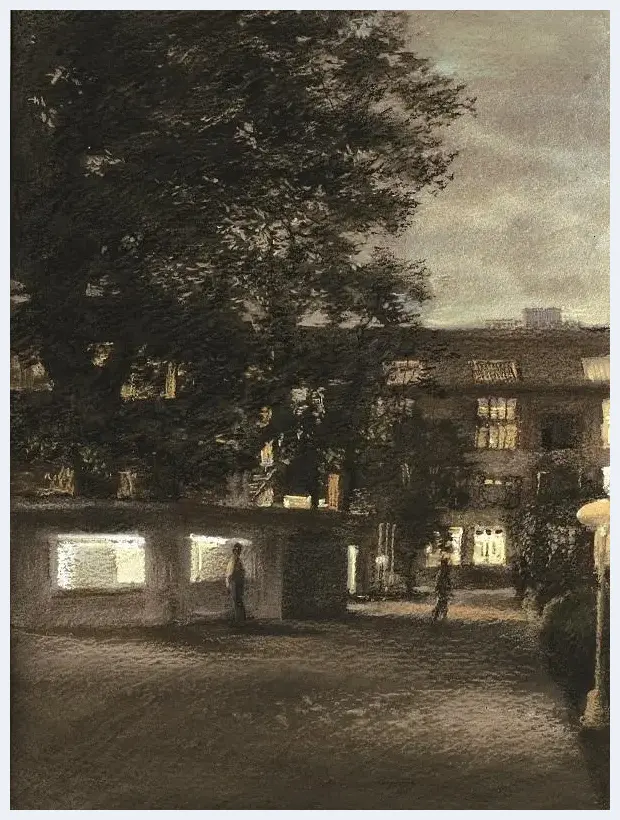

《美院之夜》2000年 水彩

我是从大学三年级开始在课堂作业之余开始画一些校园内的风景写生的。我记得很清楚,有一天的傍晚天空中火烧云和落日的余晖非常漂亮,我正要去吃饭,校园里有很多人,但是我觉得这么好的景色不把它画下来实在是可惜。所以我就鼓足了勇气在学校中间的那条主干道上,也就是俗称的芒耀大道上支起了油画架,旁若无人的画起来。当时也觉得在美院里面当众画写生是不是有些太狂了,周围的同学们都围上来,好像有点窃窃私语。我猜想他们肯定心里在想这小子是从哪冒出来的,敢在美院里画写生?我虽然有些紧张但是还是专注于捕捉眼前的景色的各种关系,耳朵零星听到周围的同学对画面的点评,只依稀记得有同学说,这块颜色不错,很饱和;其他更多的细节我也记不住了。我只觉得我是在聚精会神与满脑子混乱当中画完了作品。事后我想画得怎么样不去说,至少我在感受最强烈的时候去记录了我的感受,要是不这样去做的话我会后悔的。后来我又有了几次在校园里当中画风景写生的行为,大家对我也就见怪不怪了。我曾经问过我的同学王犁(现江湖人称:犁叔):“你对我的校园风景画有什么感受?”他说:“我觉得你画得很质朴,很认真,我说了好几次,就是那个年代能在校园里那么认真然后不做作的画画,要换的第二个人我都觉得这个人肯定是在作秀,而你老檀我觉得不做作。”

古人云:外举不避贤,内举不避亲,此刻我的一切品评皆是因为作为一个美院人我也被作品所感动所虏获,自发而感言而矣!自己能把自己感动,我也是醉了。

《美院之操场》 2000年 水彩

《美院之操场素描》2000年 素描

我画美院的老校园最频繁和最高峰的时候是在念研究生的时期。当时研究生的课程安排的主要是画主题创作,但是我发现我不是干这个的料。在美院的校园里我创作不出任何一副符合要求的作品,我也不会画历史画,因为我觉得历史画要有历史使命感和历史体验,那种靠老照片拼凑起来的历史画我觉得如果没有深刻情感体验注入在里面,仅仅是用图像拼凑的挂图而已。当我想选定一个题材对其进行深刻的精神上的体验从而唤起一种崇高的历史情操的时候,我发现因为没有切实的体验的支撑,所以我没有创作的感觉。感觉这事是勉强不来的。我在研究生学习的相当一段时期其都是很痛苦的,等于一下找不着自己的方向和定位,变得巨迷茫,巨不自信,巨衰无比。我在揣测把我招进来的老师一定大呼失策了:他们的思维逻辑一定是这样的:先要素描好,再要色彩好,于是最终就一定能搞好主题创作。我的素描不错,色彩也没问题,本科的毕业创作也挺不错的,但主题创作和革命历史画嘛……生生木有感脚!当我在最衰的时候我不禁发问:难道我必须一定要画历史画吗?历史画在十八世纪欧洲是绘画的最高呈现形式,在解放初期是一名艺术家的艺术水准的唯一标尺,但是,绘画史上除了历史绘画之外还存在着大量的别的艺术形式,在不同的历史时期对于绘画和艺术有着不同的时代的要求,艺术固然要为政治服务,也应该关注一下艺术自身的本体语言研究嘛。我更倾向于在比较纯粹的艺术语言方面有所实践,或许是我的积淀还不够,机缘还不够,“盖西伯拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。”可能我的人生际遇中不会出现如此的厄难,我没赶上抗日战争,解放战争,没赶上文革,或许随着岁月的增长还会产生新的心灵上的追求,但眼下我就想把我的油画画的更加的地道完善。总之,忠于自己的心灵的呼唤和真实感受总不会错的;在人生的低谷与危难中还蕴含着机遇,还好,写生挽救了我,我通过画写生来完成自我救赎。画不出革命历史画对于一个中国的画家来讲是病,而画写生是药,是病就得治,药不能停啊!(一笑)

在美院学习的那些年我逐渐发展出两个系列:一个系列是画与课堂和画室创作写生有关的“画室系列”;而另一个就是关于描绘校园景色的“校园写生”系列作品。其中的画室系列的作品创作一直延续到了现在,而美院的校园系列则随着时间的逝去成为了那个阶段的历史的怀念。

有了以前画校园写生的经验,我也学聪明了:不要那么招摇过市,在大庭广众之下画,因为那样不利于我的集中精力思考,毕竟我不能真对围观的人熟视无睹。我需要一个相对安静的没人打扰的地方,一边观察一边思考一边绘制。于是我在老校园的许多不为人知的角落当中安营扎寨下来,画了很多描绘美院校园景色的作品。

《美院之车棚》2000年 铅笔淡彩

《南山路》 1998年 油画

比如那幅描绘南山路的梧桐树的油画《南山路》,就是在校园边墙的垃圾站顶上画的。这幅作品是画在铁灰色底子上的,之所以采取竖构图是一方面想突出参天大树的仰之弥高的感觉,另一方面想呈现南山路绿阴如盖的包围感。其实画这幅画的发愿缘起就是那南山路上的由梧桐树婆娑的叶子搭建起的绿色的林荫大道。这绝对是杭州一宝地。古人形容暴发户有:“树矮墙新画不古”之说,那说杭州市是一座有历史积淀的城市绝对是不为过的!如此高大的参天梧桐树,按照人为的审美设计,种植在道路两侧,要多少年才能长成如此奇美之景?两边的枝叶已经在宽阔的南山路上空结顶了,形成了一座自然的碧绿的拱廊,为行人遮阴蔽日。阳光则穿过树叶之间的空隙洒落在路面上,行人身上,更是洒落在艺术家的眼中和心里!我知道等这由光与叶谱写的乐章逐渐明晰的那一刻也就是我下笔落墨之时了。

在此之前我在上本科二年级时在风景写生课时候曾经画过类似的场景,当时采取的是横构图,景不够大,总感觉意犹未尽,后来我发觉要想把我在那个角度产生的视觉感受表达出来就要把画面上呈现的视觉视域扩大再扩大,最好能够呈现人类双眼视域的垂直150度,水平230度的极限。打个比方,玩过摄影的人都理解的,要想把景色拍得壮阔的话必须把原来的50毫米焦距的标准镜头换成19毫米的超广角镜头那才够给力,才够波澜壮阔,才能引导观者的目光在画面上游走,给观者一种“观看”的过瘾的感觉!这种过瘾的观看感受典型的例子是中国宋代的大幅山水绘画,如范宽的《溪山行旅图》。

那幅《南山路》画的画框有1.5×1.3米,我画的时候每次都像把猎物拖上树的豹子一样,把画先拉到到垃圾站顶上,然后我再爬上去,蹲在垃圾站上一点一点地把画完成。那个垃圾站的顶也就两三平米的面积,我那张画就接近2平米,说以我在上面基本上是一蹲到底,每次画完了基本上是双腿麻木,失去知觉!当然,也少不了运用照片后期在画室里进行加工和完成。但是写生时的现场感和新鲜感是在垃圾站顶上获得并保持到画面绘制结束的。石涛有搜尽奇峰打草稿,我有不畏脏臭画写生,没办法,谁让那里的景色好呢?王安石说“夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。”在校园里面其实隐藏着许多的很好的观景之所的,就看谁是有心人能发现。“险以远”其实也包括那些虽然离你很近但被人们认为是不可能去的地方,比如垃圾站,看来我还是很有志向的哦!其实哪里的卫生还好啦,在顶上基本没有什么气味,只是用于可供写生的面积太小了,和我的画幅差不多,将将够容我蹲下操作的。所以每次我一上去画基本上就是两个小时保持一个蹲着的姿势,直到双腿麻得失去知觉为止。

其实我在上高中时就不满足于那种一般的课堂习作的观看方式,我总想把眼睛看到的全部的感受呈现出来。总是在一张标准的幅面上日复一日的画标准的习作,那样有何意义?锻炼基本功?基本功又是什么?其目的是什么?基本功练好了又要干什么?这些问题可要想想清楚。

在我们接受教育的过程中其实从一开始我们的思想就被带上了一个框框,我们的眼光焦距就被固定在50毫米的焦距,同样的幅面,同样的焦距,最后就形成的同样的画面,这样的画面唯一的好处就是便于被比较和评判。

鲁迅先生论述了睁了眼睛看的重要性,但如果不用每个人自己的眼睛看,不用只属于自己的独特的眼光来看的话,其结果只能是人云亦云的看,进一步说,这样的看就等于没有看见——视而不见,因为在这样的观看模式下画成的画没有艺术家临在[临在其实就是指处在“当下”(now and here),也就是be present]到场的痕迹。当艺术家的眼光临在时,你就全然的进入当下的经验里,在那里,头脑不见了,历史不见了,内在的故事不见了,各种框框不见了,只有那个活生生的观看,只有那个“在”,而这就是只属于“你”的显现,就是具体的你的艺术风格,画得好不好是第二步要考虑的,从“看”的第一眼开始起,就要打上艺术家独特的印记!

我还有很多描绘校园夜景的作品:因为在读书的时候美院的夜其实是很安静的深邃和丰富的,于美院一墙之隔的南山路,当时即使不说是灯红酒绿,纸醉金迷,也是喧闹异常,充满诱惑的。

《美院之夜——大门》 2001年 色粉笔

《美院之夜》2000年 色粉笔

可以从校园里面往外看的画校园外面外面的世界是非常的精彩,但是对于一个普通的外地来杭州读书的美院学生来讲我当时也没有什么社会关系,看着同寝室和宿舍的同学晚上往往很忙的样子,一天到晚都在外面跑,心里不禁十分羡慕,同时又觉得比较孤独。美院的夜静静的夜让我每每沉浸在这夜色当中,观看和体察那点点的灯光与迷离的夜色婆娑的树影,这一时期画面上的那种孤寂的感觉即是当时心境的真实映射和写照。

《美院之夜》 2000年 色粉笔

《美院之夜读》 2000年 色粉笔

在毕业工作了以后我还经常在校园里画当时美院的景色,只不过这时候我已经在杭州呆了很多年,结识了许多谈得来的朋友,经常一块儿在一起画画,这时候的作画心境就变得非常的有安全感和幸福感啦。

在我画校园系列的作品当中素描占了很大部份,素描加水彩是第二个类型,第三个类型是色粉笔,而真正的油画作品却非常少,它只出现在我的油画作品的创作当中的某个部份,比如说在我的公共汽车系列作品中,公共汽车窗外的景色往往是美院的围墙和南山路的梧桐树光影婆娑的夜景。

啰啰嗦嗦了一大堆也该结束了,我把那一段的青葱岁月用文字记录厘清了一下,对自己也算有个交代。诸位有没有觉得,大家之所以对这批校园的作品还比较感兴趣是因为美院的老校园代表了一个令人怀念的逝去的时代?是不是可以这样认为:浙江美院的老校园代表了改革开放以后80年代到90年的这一段中国大地艺术思潮风起云涌的最为巨体最为生动的一段炙热的历史记忆。随着老校园的拆迁和改建,这段记忆的物质痕迹已经消除了,凭吊的历史人文坐标业已无存,取而代之的只剩下摄影作品的影像记忆,而我由于机缘巧合,用自身的艺术实践将这些已经消逝的持存又转存到了绘画之中,而最为重要的是在这种转存过程中,并没有损失关于这种持存的全息信息。这批绘画作品当中蕴含的真挚的情感和形象的记忆唤起了大家对那一段火热时代的深切怀念和回忆。只要是在此生活和学习过的美院的同仁都可以在对这批有关老校园作品解读的过程中找到那属于自己往昔。为什么我能在此大言不惭的来评誉自己的作品?因为,我知道,这些画不应该是属于现在的我的个人财产,这些画是在那个年代,透过一个来自北方的的热爱绘画的青年运用他的赤子之心和单纯之眼睛看到并且记录下来的,已经和我,现在此时此地的我没有关系了,西彦有云:完成的作品与作者无关,其开启了自身的生命历程。

时光一去不复返,逝去了就是逝去了,一下子我也不惑之年了。哲人说人要向死而生,“人,最宝贵的是生命;它,给予我们只有一次。人的一生,应当这样度过:当他回首往事时,不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞耻;这样在他临死的时候,他就能够说:我已经把我的整个生命和全部精力,都献给了这个世界上最壮丽的事业——为了人类的解放而斗争。” 奥斯特洛夫斯基借保尔之口说出了自己的心声,我可不想死之前再回顾一生,我要每隔一段时间就回顾一次,这样是不是显得可以活的时间长一些呢?

![我言秋日胜春朝:邮票上的秋天[图文] 我言秋日胜春朝:邮票上的秋天[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/od1yyyf24ol.webp)

![第十一届“鸿儒杯”海峡两岸书画大赛决赛获奖名单揭晓[图文] 第十一届“鸿儒杯”海峡两岸书画大赛决赛获奖名单揭晓[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vuasfss3ngz.webp)

![古拙稳重的西周兽耳三角夔纹铜罍[图文] 古拙稳重的西周兽耳三角夔纹铜罍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qjibszdd0an.webp)

![新中国成立前就有20多种《毛泽东选集》[图文] 新中国成立前就有20多种《毛泽东选集》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/w0olvv3m0hs.webp)

![不可思议的5件古代文物 一件比一件逆天[图文] 不可思议的5件古代文物 一件比一件逆天[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ua5wiglfr1o.webp)

![史上含金量最高的奥运金牌TOP10 金镶玉勉强入围[图文] 史上含金量最高的奥运金牌TOP10 金镶玉勉强入围[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bzbnwj4nss4.webp)

![快看,圣母在打耶稣的屁股耶[图文] 快看,圣母在打耶稣的屁股耶[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qw32rcbs113.webp)

![如果晚生50年 雷诺阿会去拍电影[图文] 如果晚生50年 雷诺阿会去拍电影[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dlkp43dnjyl.webp)

![病毒危机如何推动网络艺术[图文] 病毒危机如何推动网络艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/avvah55xqh0.webp)

![民国发票人情味十足:修自行车票像书法作品[图文] 民国发票人情味十足:修自行车票像书法作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rd1zy2w0eqw.webp)

![你应该知道的24件当代女性艺术作品[图文] 你应该知道的24件当代女性艺术作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/u5wtooupxdc.webp)

![国粹汉字 灵璧石解密人类起源[图文] 国粹汉字 灵璧石解密人类起源[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mq1kmpq2bcy.webp)

![那些流失在国外博物馆里的中国壁画[图文] 那些流失在国外博物馆里的中国壁画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vmg2qd23lgo.webp)

![翁卷讲坛:七里港书画院诗词公益课开讲[图文] 翁卷讲坛:七里港书画院诗词公益课开讲[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y4vmi1tvfgh.webp)

![清朝道光年间火柴是奢侈品 被进贡给皇帝[图文] 清朝道光年间火柴是奢侈品 被进贡给皇帝[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nidnq3b0rse.webp)

![黄永玉配合一岁小孩画国画 无心之笔顿时有故事[图文] 黄永玉配合一岁小孩画国画 无心之笔顿时有故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/umgcndtjcl5.webp)

![大器晚成的大家黄宾虹[图文] 大器晚成的大家黄宾虹[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2tshrq0v2wf.webp)

![贺友直用画笔描绘早年生活:交不起电费被剪线[图文] 贺友直用画笔描绘早年生活:交不起电费被剪线[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3xnrppjgmck.webp)

![80后女画师原创漫画展萌倒观众[图文] 80后女画师原创漫画展萌倒观众[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ygof1wrj5s1.webp)

![《雪梅双鹤图》身世离奇:旧纸堆里发现一级文物[图文] 《雪梅双鹤图》身世离奇:旧纸堆里发现一级文物[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1jd0nt25gvj.webp)

![八大山人为变节者画孔雀图[图文] 八大山人为变节者画孔雀图[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iol1k4oe0rp.webp)

![“舌尖”侵权名家山水画 期待成为文化界佳话[图文] “舌尖”侵权名家山水画 期待成为文化界佳话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/n3rtsv2salh.webp)

![康有为故居叫价1000万背后:因康有为贵了一倍多[图文] 康有为故居叫价1000万背后:因康有为贵了一倍多[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/15zuh5na1ty.webp)

![明四大才子文徵明与其《山房忆旧图》[图文] 明四大才子文徵明与其《山房忆旧图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jbckltgqawl.webp)

![两幅黄庭坚:真假美猴王[图文] 两幅黄庭坚:真假美猴王[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pbjyvnm4zgl.webp)