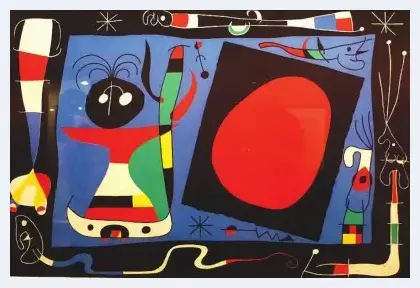

胡安·米罗的《照镜子的女子》

是的,你没看错———这些不是儿童画,而是艺术大师的作品。而他们所追求的,就是像孩子一样画画。毕加索、米罗、克利、马蒂斯、夏加尔、杜布菲等等,莫不如是。

艺术大师试图回到童年,找寻的其实是一种纯朴、真挚、忠于内心的表达。儿童节来临之际,我们重温这一段段找寻之路,也是提醒自 己,儿童的本性是多么可贵。这份“初心”,是艺术创作值得珍视的原创力。

毕加索:追随内心的表达,找回失落的绘画自由

把肖像画成“歪瓜裂枣”“七零八落”的巴勃罗·鲁伊斯·毕加索,画作常常让人直呼“看不懂”,怎会被誉为20世纪最伟大的艺术家之一?

事实上,毕加索是受正统学院派美术教育成长起来的。七八岁的他,画起学院式素描已经有模有样。14岁那年考入巴塞罗那美术学院高级班时,他已经画得像拉斐尔一样好了,被人们感叹为“像是从天上掉下来的天才”。颇具“沙龙”风格、以宗教题材为描绘对象的 《第一次圣餐》,就是毕加索求学时期的代表作,显然,他已深谙处理高难度细节的各类学院派技巧,在画作中流露出浓浓的传统现实主义画风。

令人意外的是,毕加索却用尽此后所有时光去学习像个孩子那样画画,找回失落在童年的绘画自由。他70多载的创作历程简直算得上一部近现代西方美术简史:经历“古典时期”,开创“立体主义”,游刃有余地徜徉在具象世界之后,又以抽象视角打开人们对于艺术的狂热。他来来去去,只为放下束缚。

早在创作于1907年的 《亚威农少女》 中,毕加索就显出打破既定程式的尝试。这幅描绘5位少女的油画与写实无关,也没有立体、透视,人物正面的脸上竟然出现了侧面的鼻子,甚至有一张脸上的五官全部错乱。充满扭曲与变形的画面,似乎是越画越无厘头,就像人们所感叹的“不知哪根筋搭错了”,它却标志着西方现代艺术史上一次革命性的突破,催生了立体主义的诞生。那一年,毕加索26岁,已经踏上回到童年的路。

晚年的毕加索,进入“田园时期”,俨然沉浸在田园的老顽童,玩世不恭、随心所欲地画,无论主题还是形式都达到了奔放自由的境界。比如他曾根据委拉斯凯兹、戈雅、伦勃朗、提香、马奈等人的名作画过一系列变奏作品,以超现实的旋涡弧线和抽象的几何造型重塑古典至印象派时期的经典,画中从真实到符号、从再现到表现、从现实到超现实等种种转化,都是在用孩童般的肆无忌惮来完成。

在毕加索眼中,自己艺术创作中所使用的不同风格不是在一步一步接近绘画的理想境界。他曾坦言想要表达多样的主题,当然需要不同的表达方式。这并不一定代表着进化或进步。只是说,人们要追随自己的内心表达,并尊重它们的表达方式。

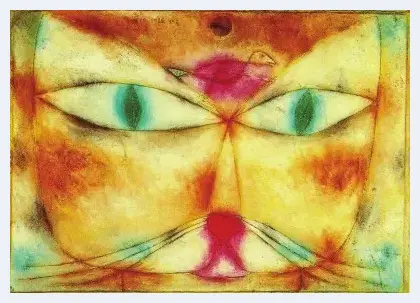

保罗·克利的《猫和鸟》

米罗:天真地看待万物,冷静地完成创作

稀稀疏疏的线条,信笔涂鸦的形状,平涂的纯粹色彩……胡安·米罗的画作,简单得三四岁的孩子都能临摹。看似随意的点、线、面的组合,却爆发出一个个全新的小宇宙,往往呈现出充满幻觉且颇具生命形态的抽象画面,轻松也不失幽默。

米罗也曾经进入孕育出毕加索的那所名校巴塞罗那美术学院求学。不过,他是学校的后进生,给学校教员留下的印象是“罕见的愚莽”。没过多久,他退了学,郁郁寡欢地当过一阵职员,又患过一场重病。是此后在农村的一段疗养时光拯救了他的生活,也唤醒了他的艺术灵感。在那里,视线所及的金色的海滩、粗犷的断岩、坚石叠成的农舍、环绕村落的橄榄树和葡萄园,让米罗沉醉于自然界所带来的迷人韵味。有人说,米罗画作的魅力正得益于艺术家对于自然超强的感受力———他能够游刃有余地运用象征手法传递信息、表达情感。

时至今日,“超现实主义”都是米罗身上被贴得最多的标签,这类型作品往往以梦境、幻觉作为创作源泉。米罗自己却迫不及待撇开标签的束缚。1930年代,他就曾公开宣布与超现实主义流派无关。事实上,这位艺术家曾奋力驶向太多的艺术彼岸,勘探它们的内陆腹地:西班牙加泰罗尼亚民间艺术,野兽派,立体派,表现主义,壁画,诗画,雕塑,陶艺……只是最终,米罗似乎把这一切都抛弃了。他要的只是用一种孩童般的纯真眼光看待万物。米罗一生潦倒至极,曾受毕加索、海明威的接济,直到63岁才拥有自己的画室。据说画中不少幻觉因饥饿而产生。

值得一提的是,米罗的画充满童趣,却又绝非儿童画。有评论家认为,米罗的画与儿童画的关系是“自然的稚拙”与“稚拙的自然”的关系。儿童的稚拙是年龄使然,是特定的生命、心理状态;而米罗的稚拙则是经历复杂之后的“归真”,一种洗去铅华的自然表达。也有人指出,米罗的画尽管看起来随性、简单,事实上有着自己的体系。关于自己的创作,米罗有过一句名言,“用灵魂中的火焰来构想作品,但必须以临床的冷静来完成它。”他也曾经这样阐述自己的创作状态:“当我画时,画在我的笔下会开始自述,或者暗示自己,在我工作时,形式变成了一个女人或一只鸟儿的符号……第一个阶段是自由的,潜意识的。第二阶段则是小心盘算。”

或许,米罗更应该被称为“天真的思考者”。

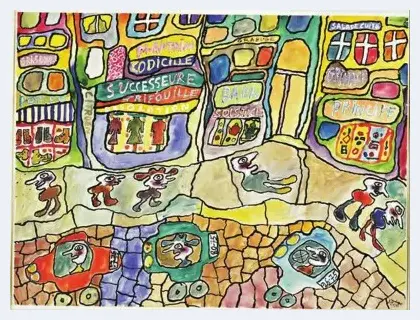

让·杜布菲的画作

杜布菲:从心灵原始的创造力中,获得前行的动力

“二战”后最负盛名的艺术大师,让·杜布菲是一个绕不开的名字。他画的都是些什么? 他那生涩、粗犷的笔法,总让人联想起儿童涂鸦的自发乐趣。他也不仅仅在用笔与纸画画,沙子、泥土、石膏、木片、油灰、沥青、木炭等种种材料都是他的创作工具甚至是玩具。

在杜布菲长期生活的巴黎,从来不缺光怪陆离的视觉盛宴、先锋实验。尽管喜爱艺术,那些20世纪以来层出不穷的艺术创新,却让杜布菲在很长一段时间感到彷徨。他厌恶陈腔滥调,可又找不到自己该走的路,只好一次次搁下画笔,甚至一度绝望得打算放弃艺术之路。

转机出现在他41岁那年,杜布菲意外地在儿童绘画、街头涂鸦之类不受重视的边缘文化中发现了一个秘密,那些绘画中有种能够突破写实常规的具象,似乎负载着某种难以言说的力量。从人类心灵原始的创造力中,他获得前行的动力,也迎来艺术声名的渐起。

45岁左右几次前往撒哈拉沙漠的旅行,确立了杜布菲最具辨识度的创作技法。置身连一棵树、一株草都不见踪迹的茫茫沙漠,该怎样表现出对这个世界的感觉? 一次,杜布菲随手抓了一把土,把它们粘在画布上,旋即变得又粗又厚的画布令他感叹“这正是我要的感觉!”他进而也兴致勃勃地用土在画布上刮起来,刮出人,刮出骆驼,也刮出炎热的太阳,随意得就像坐在海边的沙滩上用指头或树枝在地上画着画。这种作为自然物体的绘画真实,让杜布菲获得了某种神秘、原始的体验。他一连创作了很多这样的作品,表现内心世界的“人物”和“景”。

1961年,杜布菲则以“乌尔卢普”风格作品达到艺术顶峰。这些作品以奇幻的色彩与流畅的笔触,刻画歪曲的人形、扭动交杂在一起的肢体,将心理与身体的感知用艺术表达出来,充满儿童画式的处理手法,也带有史前洞窟壁画的野性意味和西方城市街道涂抹画的随意性。

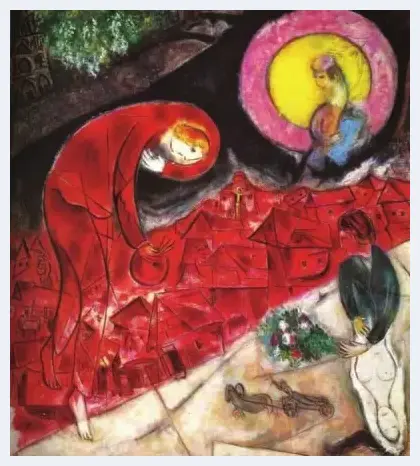

马克·夏加尔的《红色的屋顶》(局部)

其实孩子知道,什么是艺术

访中国社科院文学研究所研究员、国际美学协会前主席高建平

记者:毕加索曾说:“我14岁时就能画得像拉斐尔一样好了,之后我却用了一生去学习像个孩子那样画画。”艺术史上像毕加索这样追求像孩子般画画的艺术大师还有很多。这是为什么呢?

高建平:这是一句富有深意的话,我们可以从中体会对一个大问题的解答,即什么是艺术。毕加索是一位具有原创力的画家。原创的意思,不能简单地理解为制造“差异”,创造“不同”,或者不断地去“翻新”。原创的 (origina1),常常有回到源头 (origin) 意思。回到源头上去,从中寻找灵感的源泉,这是毕加索的这句话向我们透露的信息。

当照相机发明以后,欧洲的画家们越来越强烈地感到,文艺复兴以来所追求的透视画法,会被机器所代替。画得像,画得逼真,形成外观的复制,造成关于世界的错觉,这曾经是艺术家们的不懈的追求。要想复制外观,从而形成逼真的错觉,就要让画家设定是在从一个固定的位置,用一只眼睛,将远近不同的事物,根据投入到视网膜后的大小不同和色彩的变化,完整地记录下来。这是一个高难度的动作,艺术家们花费多年的功夫训练,积累许多代人的经验,辅以数学和几何学的知识,终于越来越接近这一点。这时,照相机发明了,于是,逼真的图像制作一下子变得非常容易。照相机来源一种绘图的暗盒。这本来是一种绘画的工具。照相技术在不断发展,变得越来越廉价,制作出来的图像质量也越来越高。当亿万次照片每天被拍摄出来,并日益将人们带进一个图像时代时,那种以制作逼真的图像为目的的绘画,必然就落伍了。如果说,最初的照相机在色彩和清晰度上还比不上绘画的话,那么,在这方面,机器的进化速度总是要比人快得多。有了高清晰的照片,过去绘画用来给重要人物画肖像,记录重要历史事件的作用,就消失了。欧洲绘画所追求的“画得像”的功能,已经被照相机所取代。不仅如此,作为照相技术的进一步发展,有了电影,后来又有了电视,人的活动的形态也能够记录了。

照相机出现后画家怎么办的问题,反过来又成了绘画创新的动力。绘画如何发展? 画家各显其能,也出现了各种各样新的风格和流派。但是,只是制造“不同”不行,还是要思考一个更为根本的问题:什么样的“不同”? 于是,画家们发现,绘画不是用来制造逼真的错觉的,不是用来与机器比赛这种制造错觉能力的。比起复杂的技能技巧来,最具艺术性的,还是简单意义的最纯朴的表达,还是原创力。回归“初心”,从源头上寻找原创力,这是机械复制时代艺术再出发努力的一部分。

记者:绘画创作者们最应该向孩子学习些什么?

高建平:通过向孩子学习,达到返璞归真。这其实还是要从艺术的本质谈起。将艺术看成是模仿事物的外观从而造成逼真的错觉,这本来并不是艺术的本质要求。艺术家所要做的,原本只是使人们对事物和世界的领悟得到表达而已。用最独创的方式,将艺术家对世界的最独特的感受表达出来,它就是有价值的。从这个意义上讲,人的成长过程,从某种意义上讲,也是对世界的感受力被磨损的过程。中国古人讲“童心”,丹麦安徒生的童话中讲,只有孩子才能看出并说出真相,马克思赞美希腊神话的永久魅力在于反映了人类的童年时代。这些都是通过向前看来寻找艺术的真谛。

这种对世界感受力的磨损,说的是人们越来越关注世界的被实用理性所规训的一面。人们由于各种经历、经验,专业和职业的训练,面对纷繁复杂世界,会关注一些独特细节,形成各种专业性的视觉印象。但是,他们会丧失对世界的新鲜感,对世界的丰富性视而不见。儿童对世界的好奇心,常常是最宝贵的。只有一些大画家能认识到这一点,从而向儿童学习,一生都在从事抗磨损的事业。

他们不仅要抗生活中形成的实用理性对视觉的磨损,而且也要抗拒画家职业习惯所带来的对视觉的磨损。中国古代画家讲求反对“习气”,说的就是这个意思。画家的专业化与对专业化带来的习气的克服,始终是艺术发展的两面。“熟”后要回归“生”,“巧”后要回归“拙”。要有技,但又不要炫技。艺术家需要不断回归“初心”,从儿童画中汲取营养。

记者:人们该如何欣赏艺术大师充满童真的绘画作品? 这些绘画作品与孩子的绘画作品又到底存在着什么样的区别?

高建平:佛家有人生三境界之说,即:“看山是山,看水是水;看山不是山,看水不是水;看山还是山,看水还是水。”第三境界与第一境界相似。如果说,第一境界是儿童,第二境界是正在学习的青年人,第三境界是学有所成的大师的话,那么,艺术大师看上去是与儿童相似的。

这里,我们要说两个方面的意思:首先是第三境界不同于第一境界,艺术大师不是儿童。他们在艺术上的修养造诣,他们的眼界眼光,他们对艺术创作过程的把握,以及他们对同时代艺术界的理解和相应的在艺术创作中的选择,都与儿童画完全不同。

然而,第三境界又与第一境界有着相通之处。那种纯朴而天真浪漫的儿童所代表的境界,又是艺术家创作灵感的奔流不息的源泉。

儿童在展现自己的童年,而艺术大师们向往童年。儿童画表达自己所要表达的,艺术大师们纠正既有的绘画观念,向儿童学习,学习儿童的表达方式。儿童做他们自己,艺术大师通过向儿童学习改变自己。这也许是儿童与艺术大师的画作的根本区别。童年是美好的,于是,艺术大师们要回到童年去,也吸引他的无数观众这么做。

最后,在儿童节来临之际,我想对孩子的爸爸妈妈说,儿童身上有着许多宝贵的东西,教育是保护这些东西,让它们按照自己的本性生长,而不是依照成人的意愿对它们扭曲。这就像树,要让树按照自己的天性长成大树,而不是按照我们的意愿将它扭曲成盆景。我们要让儿童的天性自由发挥,有时,他们是我们的老师,是儿童在教育我们,而不是我们在教育儿童。

![公共艺术改变城市[图文] 公共艺术改变城市[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/voykn31yer4.webp)

![第39届全国文房四宝艺术博览会将于4月7日在北京展览馆举行[图文] 第39届全国文房四宝艺术博览会将于4月7日在北京展览馆举行[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xmv4agjcnwi.webp)

![这校园只属于西子湖畔的南山路[图文] 这校园只属于西子湖畔的南山路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/auyudb2xjv5.webp)

![洛阳首个互联网众筹项目——惠友网7月19日隆重上线[图文] 洛阳首个互联网众筹项目——惠友网7月19日隆重上线[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oddgx15ufzy.webp)

![巴山深处抒情怀[图文] 巴山深处抒情怀[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mzxfngfciwt.webp)

![沈从文和范曾的恩怨:晚年再不提他名字[图文] 沈从文和范曾的恩怨:晚年再不提他名字[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kfpaz22u3ck.webp)

![历史上最著名的四大名壶[图文] 历史上最著名的四大名壶[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/goqtcpc5uw2.webp)

![深受文人士大夫喜爱“浅绛彩”[图文] 深受文人士大夫喜爱“浅绛彩”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1zwmdsfdhcu.webp)

![河捞文物啥都有:战国时期的剑 东晋的酒器[图文] 河捞文物啥都有:战国时期的剑 东晋的酒器[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cekzg24m4cv.webp)

![御瓷之上 龙翔九天[图文] 御瓷之上 龙翔九天[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m53js10vnwt.webp)

![中国文物艺术品如何流向英国[图文] 中国文物艺术品如何流向英国[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tc0b3qmfyj4.webp)

![世界第一大砚台现身青岛[图文] 世界第一大砚台现身青岛[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1g2nqqiy5u0.webp)

![六旬老人收藏古锁40载:称古代密码锁让小偷崩溃[图文] 六旬老人收藏古锁40载:称古代密码锁让小偷崩溃[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/i3kvdjzki0b.webp)

![硬币收藏别有洞天:魅力经久不衰[图文] 硬币收藏别有洞天:魅力经久不衰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rqjrtftfcsy.webp)

![市民收藏600多块表 民国的国外的应有尽有[图文] 市民收藏600多块表 民国的国外的应有尽有[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0b4lpudx1uo.webp)

![秦淮名妓与文氏闺秀:那些被忽视的女画家[图文] 秦淮名妓与文氏闺秀:那些被忽视的女画家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lvvuyukwtxd.webp)

![《富春山居图》的无缝连接[图文] 《富春山居图》的无缝连接[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jocvsnobxfa.webp)

![古老纸片上暗示耶稣可能结过婚[图文] 古老纸片上暗示耶稣可能结过婚[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/w1i1r2uvtwe.webp)

![康熙60大寿臣子送青花万寿纹尊 每个寿字都不同[图文] 康熙60大寿臣子送青花万寿纹尊 每个寿字都不同[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zecsuykwdz5.webp)

![收藏家1300万带唐代壁画归国 教授钦佩有胆量[图文] 收藏家1300万带唐代壁画归国 教授钦佩有胆量[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k3lgbysfkne.webp)

![钻石与女人:色戒之殇[图文] 钻石与女人:色戒之殇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/20kd2gkzxqt.webp)

![《只画鱼儿不画水》购藏及转让记[图文] 《只画鱼儿不画水》购藏及转让记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cdz3hddjsyp.webp)

![藏友收藏两块奇石疑似化石[图文] 藏友收藏两块奇石疑似化石[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/24ulwj00axe.webp)

![明四大才子文徵明与其《山房忆旧图》[图文] 明四大才子文徵明与其《山房忆旧图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jbckltgqawl.webp)

![徐悲鸿与他的两位妻子和情人[图文] 徐悲鸿与他的两位妻子和情人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fnnqci0kuaz.webp)