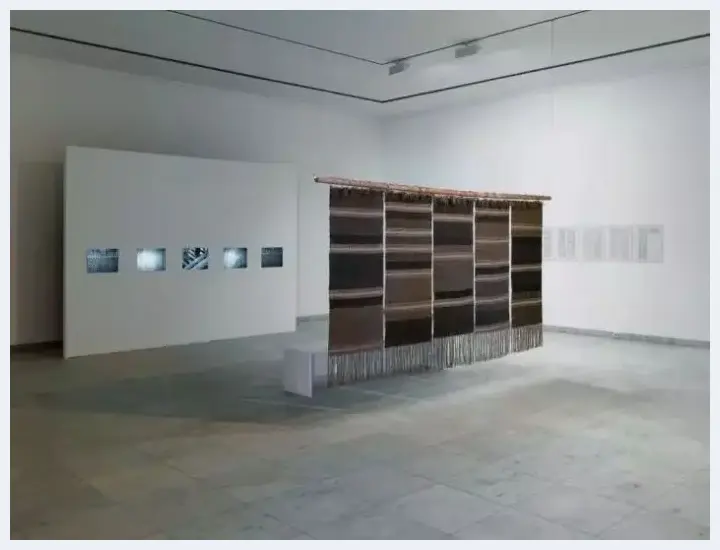

Beryl Korot的作品《文本和评论》,1976-77,五通道视频

纽约现代艺术博物馆(MOMA)在2017年11月份开启了一场展览,名为“思考机器:1959-1989,计算机时代的艺术与设计”(Thinking Machines: Art and Design in the Computer Age, 1959-1989)。

“Thinking”应有双重语境,一重以机器作为自身——会思考的机器,一重也将人作为自身——重新思考机器。这个展览在人工智能热和虚拟现实热的今天,具有重要的反思意义,像是反馈回路的重要一环,透过这场展览所展现出来的历史逻辑,我们会幡然醒悟我们对于“计算机”的误读。今天,我们还沉浸在信息技术转化成巨大市场生产力的余泽中,而在上世纪的60-90年代,在计算机和互联网诞生的时刻,艺术与设计的先驱们,则借助于计算机技术,思考和实践的却已是今天我们仍未到达的彼岸。艺术在变革性的技术出现时有着崭新的生产力,这种生产书写新的历史。

1961年,劳申伯格(Rauschenberg)有一件作品是为约翰·凯奇(John Cage)而作,他说,他们自初就是哲学上和精神上最亲密的伙伴。名为Trophy IV(for John Cage)(1961)的作品,是其1959至1962年间创作的Trophies系列中的其中之一,这个系列是为感谢对他的艺术创作催生思考的那些最重要的人而作。劳申伯格在当下艺术史书写中是“现成品”艺术的重要人物,在这里无意去重新书写历史,也并不对劳申伯格的作品有所偏好,他激发这次思想旅程的恰恰是他创作Trophies系列时的动机——这一“情境”本身,让我们对“现代艺术”之后的当代艺术史有了新的思考。

在这次展览中,“思考”一词具有启示意义。“思考”这一行为本身包含一种“互动”,主客体的界线被打破,人们在一情境中,整个情境也变得有知觉,人与他者(它者)的关系不再是二分的,变得可以交流。这不正是20世纪60年代以来对世界认识的转变?计算机的出现和广泛应用,正是电子信息通讯技术在这一转变中的积极实践。自上世纪九十年代万维网、互联网的出现和应用,人与人的交流跨域空间在人与计算机之间传递,在今天,我们会发觉自身在这一交流过程中被机器物化了,却忽略了计算机这一特殊机器在其降临时便被赋予的主体意识。按照主客体论,人别于世间其他,在于思考——这一主体意识。而计算机这一“机器”,被人们赋予的最初设想,正是像人类一样具备思考能力。

Beryl Korot的作品《文本和评论》的展览现场

上世纪六十年代,那个时代已经可以预见身后半个世纪。在1968年,MOMA曾经策划一场名为“机械时代终结时的机器”(The Machine as Seen at the End of the Mechanical Age)的展览,从达芬奇机械时代开始到电子计算机初生时代,“机器”在二十世纪晚期性质发生了转变,过去几个世纪,“机器”或者说物理运动的机器,一直是人类肌肉的延伸,或是人类的其他有机特征的延伸,但是在机械时代终结时,“机器”被设计成模仿或模拟人脑的认知功能,计算机——电子运动的机器,开始代替物理运动的机械机器,对人类发挥重大作用。展览思考了这一变革所带来的结果:“人与机器的区别是什么?机器是像人类一样,还是反过来人像机器一样?”当然,在诺伯特·维纳(Norbert Wiener)发表《控制论》的时候,他的本意是致力于将计算机看作和人一样的位置,一视同仁将其当作自主、自律的个体,而并不是像之后我们大多数时候所领悟的那样——将人视为“机器”。

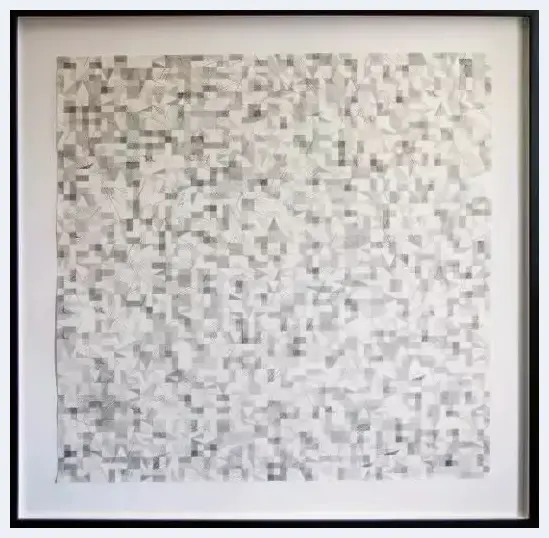

Vera Molnár的作品《保罗·克莱(Paul Klee)(搜索保罗·克莱)》,1971.

荷尔德林说,身处本源近旁的存在者最终很难离开并放弃它原来的居所。从上世纪六十年代以来,艺术变得多元,在物与非物之间徘徊,作为本体论的艺术好像已经抽离了本源。人们面对新的技术,身处技术其中,却又忽略了技术。研究者们前瞻性的可以预见未来的时代,艺术又将重返本源,因为虚拟现实技术会更为日常。计算机技术诞生之时到今天的信息时代,对于今天的速度感来说,这期间经过了漫长的时间累积,当剥离当下形形色色的艺术回首再看时,那些计算机艺术先驱们,或者说那些“会思考的”机器们,给信息时代提供了一个本源之居。

1959-1989,这一时段正是机械时代向计算机时代迈进的初始阶段,九十年代之后,世界进入互联网时代。从开始的“机械复制时代”,中间跨过“模拟技术时代”,再到“数字复制时代”,道格拉斯·戴维斯(Douglas Davis)说,我们是在观、听、读、重复、修改的那一创造性时刻创造艺术。或许可以说,我们在彼此沉浸中生产艺术,现成品艺术、偶发艺术、观念艺术或是装置艺术都可以归为新技术所产生互动理念。因为计算机网络的发展, “数据”成为这个时代的鲜明特征。

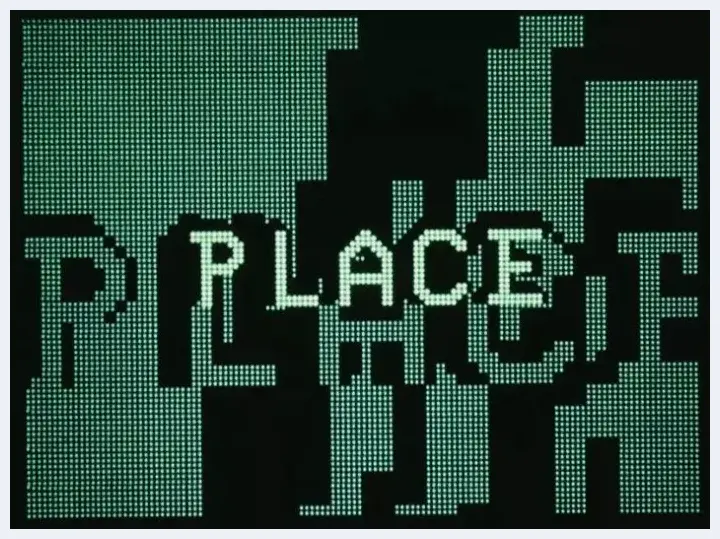

Stan VanDerBeek的作品《Poemfield No. 1》,1967年,16毫米电影(彩色,默片,4分45秒

查尔斯·苏黎(Charles Csuri)认为,数据可以作为艺术创作的对象,通过“可视”的方式变现出。传统意义上,我们用画笔、颜料,通过大脑、眼睛和手来整编信息,在画纸或画布上呈现视觉图像世界,衍生出艺术品;机械时代,我们可以用机器设备,用胶片和其他媒介体摄入信息,输出更具真实感的图像世界,衍生出新的艺术品;计算机数字时代,我们开始用新的设备——计算机,用数学语言进入计算系统,通过屏幕输出一个崭新的图像世界,衍生出计算机时代的艺术品。一直以来,我们忽视了“思考”的主体究竟是怎样的运行系统。从杜尚的现成品艺术开始,艺术的世界不是说出现了哪些形式或风格,那些先锋的艺术家是告诉我们,人的创作位置被重新认知了,艺术家与观者、艺术家与创作对象、观者与创作对象,他们是一个交流的共同体,就像约翰·凯奇的《4’33”》所隐喻的,世界是一个相互关联的整体。不必等到全息时代到来的时候,才重新思考我们与它们的关系。

从控制论重思媒介

早期的计算机艺术实践——将编码信息通过计算机预算在屏幕界质上显示图像(将计算机作为信息传递的媒介),这种创作通常被认为是媒介的变革,在历史书写中通常被我们以媒介作为门类来书写,而不是以思想流派来书写。以至于当我们今天提及计算机艺术时,早期先驱们的探索和动机被我们所遮蔽。

媒介,通常意味着一种简单的物质性客体,而在早期计算机艺术中,信息传递的本意是去物质性实现机器的创造性。通常我们所忽视的是,最早的计算机艺术作品诞生于工程师对计算机语言的探索和实践,而控制论(Cybernetic)为计算机的开发与应用提供了理论依据。在维纳眼里,控制论应该作为扩展自由人本主义的手段,而不是颠覆人本主义;控制论的价值不在于证明人是一种机器,而是证明机器能够像人一样工作。把信息视为无形的实体——信息脱离自己的形式(载体),暗示了具体形象(身体)对于人不再重要,或者反过来说,此刻的信息已经“具身化”。

彼得·韦伯(Peter Weibel)谈到:“视觉媒介曾经是艺术之古典功能的媒介,这个古典的功能就是再现。当下的人们也不再提及视觉媒介,而是谈论社交性媒介。社交性媒介取代了视觉媒介这件事情,意味着行动取代了再现、分享及参与取代了接受、使用取代了观察。不管是谁,只要他在网络中沟通、传送影像与文本,那他就是在行动。他就是社会性行动者网络的一部分。”这种互动源于机械时代,在杜尚的机动装置和包豪斯的综合体艺术实践中都可以找到踪迹,又和六十年代的先锋派运动以及现代艺术之后的艺术史书写中所涉及的行动艺术、偶发艺术、观念艺术等当代艺术实践交汇。

Lee Friedlander的《波士顿,马萨诸塞州》,1985

在查尔斯·苏黎和列哈伦·希勒(Lejaren Hiller)那里,他们对于计算机和人类的关系思考上可以给出如上这种转变。我们今天看到的电脑图像、电脑动画和电子音乐这些表象化的计算机艺术,背后的技术支持是六十年代的苏黎与希勒创造的。按照MOMA这次的计划,早期工程师的作品并不在这个展览之列,而查尔斯·苏黎是那个时代第一位用计算机技术去思考和创作的艺术家,他本身的工程与艺术双背景使他比其他艺术家更容易去触及这个领域。五十年代还是一个对动态平衡雕塑痴迷的时代,查尔斯从这个沃土吸取养分,在六十年伊始的时候,他用运算语言使计算机实现了“动画”。而列哈伦·希勒则是第一位用算法语言使计算机创作谱曲的作曲家,以《伊利阿克组曲》(Illiac Suite)向Illiac计算机致敬。计算机在他们那里,不单是一个媒介,而是一个参与者,放下人类中心主义的规训,人、机器都是思考者。

身体的在场与艺术的生产

控制论(Cybernetic)的关心的是“如何运行”,即身处这个位置,整个系统如何运转。彼得·莱曼(Peter Lyman)在《阅读、书写与言语:走向电脑时代的现象学》(Reading, writing and word: toward a phenomenology of the computer age,1984)中,探讨了控制学与电脑程序以及技术控制论之间的关系,他谈到,电脑即是机器物件,也是一连串已经嵌入物件内“凝结的”社会关系,一种既能提高书写工作效率的工具。电脑软件包含着一种知识的自动控制模式,源于毫不顾忌道德与社会议题的科技文化,而这些议题都是社会定性研究的一部分。这次展览跨越60、70、80年代,涉及的艺术家除了约翰·凯奇、查尔斯·苏黎、列哈伦·希勒以外,艺术家沃尔德·科代罗(Waldemar Cordeiro)、理查德·汉密尔顿(Richard Hamilton),“新媒体”领域所熟悉的艾莉森·诺尔斯(Alison Knowles)、斯坦·范·德·比克(Stan Van Der Beek)、Vera Molnár、Beryl Korot、Tamiko Thiel,以及建筑领域的塞德里克·普赖斯(Cedric Price)。他们的很多作品在当代的很多艺术史书写中被分类到不同的媒介艺术门类里,MOMA将他们放在一个特殊的时段去反思,我们会发现他们的创作关心的一个出发点就是“身体的在场”。

约翰·凯奇和斯坦·范·德·比克有一个共同的背景,即“黑山学院”。六十年代的先锋派都和它有着千丝万缕的关联,“身体”与“表演”观念是当时重要的哲学转向,更早的根源可以追溯到包豪斯对光影和剧场的实践探索。身体的在场——暗合了机械时代向电子时代跨跃时,人类对于“人”的反思。身体与环境的联动,人们与世界的关联,自控制论出发衍生出的一系列思考也反映在后现代的建筑实践中。塞德里克·普赖斯是一个在建筑史里不太提及的人物,他的作品大都没有“成品”,但那些构想因为对传统建筑理念的颠覆——建筑不再是独立固定而是和人充满联动,影响了之后很多建筑师。他的《娱乐宫》(Fun Palace)所构想的“流动”的空间理念,在当下看来也极具先锋性,虽然未能实施建设,但是之后的蓬皮杜艺术中心让我们看到了这种可能。

当下的虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术,让人们“沉浸”其中,在“Thinking Machines”中涉及的艺术家Tamiko Thiel,至今仍活跃在增强现实技术的艺术创作中。艺术创作仍然在“Cybernetic”与“身体在场”的给养下生产。未来如何,我们必须知道当下如何而来,这也许正是MOMA对计算机时代先驱者进行回望的原因所在。不思考来路,何以会思考未来?

![1500年南朝石刻遭盗拓:涉事大学师生或被处罚[图文] 1500年南朝石刻遭盗拓:涉事大学师生或被处罚[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ps4edo1neci.webp)

![灯下阅古籍 文化自成影[图文] 灯下阅古籍 文化自成影[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yjdlih5mnqz.webp)

![西安孙思邈雕像遭吐槽:唐朝人捧着明朝线装书[图文] 西安孙思邈雕像遭吐槽:唐朝人捧着明朝线装书[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0f2sbt12rgf.webp)

![这些画都是用鸡蛋画的![图文] 这些画都是用鸡蛋画的![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4q43sd03ypq.webp)

![麒麟或与孔子相关 仁兽形象频频出现[图文] 麒麟或与孔子相关 仁兽形象频频出现[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/w1qrzmlxpth.webp)

![1946年黄宾虹润例发现:一张山水画能换500个鸡蛋[图文] 1946年黄宾虹润例发现:一张山水画能换500个鸡蛋[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qkewbiol4n3.webp)

![文化使者 促进和平——郭绍成先生赴台交流[图文] 文化使者 促进和平——郭绍成先生赴台交流[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iximkwyxnlv.webp)

![「芬芳」艺术流入生活,LaLaport上海金桥两周年引领高能级社区美好生活[图文] 「芬芳」艺术流入生活,LaLaport上海金桥两周年引领高能级社区美好生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qhq3octqyev.webp)

![70后网友晒珍藏连环画引怀旧潮[图文] 70后网友晒珍藏连环画引怀旧潮[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/di2mhh0zfvh.webp)

![张大千旧居环荜盦坐落美国加州卡梅尔[图文] 张大千旧居环荜盦坐落美国加州卡梅尔[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mxplbjxn4wk.webp)

![英小偷盗走教堂所收藏21个头骨[图文] 英小偷盗走教堂所收藏21个头骨[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/usuwr0jtbmg.webp)

![盘点全球惊悚的宗教建筑 朝圣者不仅需要内心真诚[图文] 盘点全球惊悚的宗教建筑 朝圣者不仅需要内心真诚[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/odx5xe3rtgv.webp)

![赫斯特作品可能释放致癌物质[图文] 赫斯特作品可能释放致癌物质[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tqy0us1s3ol.webp)

![海派木偶戏“华丽转身” 申城再添“打卡地”[图文] 海派木偶戏“华丽转身” 申城再添“打卡地”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e31xk4lakpo.webp)

![河南拍卖公务员上交物品:一箱五粮液以3700元成交[图文] 河南拍卖公务员上交物品:一箱五粮液以3700元成交[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ougm5eqvvbd.webp)

![道士邱处机与玉器行业[图文] 道士邱处机与玉器行业[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ueunz5pbfy2.webp)

![启功先生轶事:用7分钱一支毛笔[图文] 启功先生轶事:用7分钱一支毛笔[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0yde5kzaj2b.webp)

![湖北行为艺术家巴黎悬空 所拍照片爆红网络[图文] 湖北行为艺术家巴黎悬空 所拍照片爆红网络[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/myd0z3mahuq.webp)

![明朝服饰全球仅存100余件[图文] 明朝服饰全球仅存100余件[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xv54v0le52r.webp)

![毕加索的绘画与情人[图文] 毕加索的绘画与情人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/plknibigls3.webp)

![广西一下岗工人自创稻杆画 将“稻草变金条”[图文] 广西一下岗工人自创稻杆画 将“稻草变金条”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qzuf40qavxl.webp)

![吴作人画五卅惨案迈向画坛 差点被学校开除[图文] 吴作人画五卅惨案迈向画坛 差点被学校开除[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/msslk4czppl.webp)

![行为艺术家裸身钻狗笼[图文] 行为艺术家裸身钻狗笼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zizyqshf0dn.webp)

![徐悲鸿慧眼识傅抱石 卖画筹钱助其完成学业[图文] 徐悲鸿慧眼识傅抱石 卖画筹钱助其完成学业[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j0fban4elsj.webp)

![男子收藏错版百元人民币水印倒置[图文] 男子收藏错版百元人民币水印倒置[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qbmotpnaoea.webp)