对历史文化,要注重发掘和利用,溯到源、找到根、寻到魂,找准历史和现实的结合点,深入挖掘历史文化中的价值理念、道德规范、治国智慧。 ——习近平

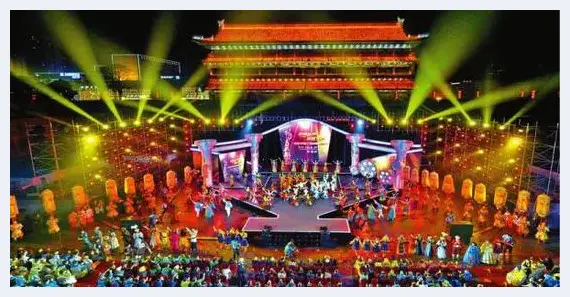

陕西着力发掘和用好丰厚的文化资源,加快文化大省向文化强省转变。图为丝绸之路国际电影节开幕式。 通讯员 行向辉摄

陕西日报特别报道组

不忘历史才能开辟未来,善于继承才能善于创新。

2015年,习近平总书记来陕视察时指出,黄帝陵、兵马俑、延安宝塔、秦岭、华山等,是中华文明、中国革命、中华地理的精神标识。

2017年,习近平总书记在党的十九大上指出,文化是一个国家、一个民族的灵魂……中国特色社会主义文化,源自于中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化,熔铸于党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化,植根于中国特色社会主义伟大实践。

从“精神标识”到国家和民族的“灵魂”,陕西厚重的文化对于文化自信理论的诞生有着深长的意味。

陕西提供了从文化自觉到文化自信的最佳理论土壤和最佳实践地。对于习近平总书记来陕视察时提出的“扎实加强文化建设”要求,陕西的回应有速度更有持久的激情。

2015年3月19日,陕西省委、省政府下发文件,落实习近平总书记“五个扎实”要求,在扎实加强文化建设方面重点抓好四项工作:一是注重学习和研究陕西文化;二是旗帜鲜明唱响主旋律;三是繁荣文化事业、发展文化产业;四是保护历史文化遗产。

2017年5月7日,陕西省第十三次党代会提出“彰显新形象”,将陕西的文化发展融于陕西发展大格局,不断增强追赶超越的文化自信。

三年时间,陕西不仅将文化视为历史财富,更是在实践创造中进行着文化创造,在历史进步中实现着文化进步。

溯源,根植于五千年历史的文化自信

西周文化景区、商於古道文化景区、秦兵马俑国家遗址公园、汉中两汉三国文化景区、汉唐帝陵旅游项目……2013年9月《实施项目带动战略促进文化产业发展》对外发布,人们惊喜地看到陕西将建设3大类共30个重大文化建设项目。陕西的文化发展有了落地生根的种子。

2015年,习近平总书记来陕视察提出“扎实加强文化建设”,让当时正在建设的重大文化项目有了更明确的目标,就是找准历史和现实的结合点。30个项目,每一个都寻找着属于自己的一种特色、一种需求、一种期盼。

三年过去,其中很多文化项目已经在陕西的大地上建成,与此同时,陕西根植于五千年历史的文化自信也愈加坚定。

2015年,陕北石峁遗址发现的马面、翁城、祭台与它4300年的历史成为中国考古学界争论的热点,这里为中华文明早期形成史提供了新信息。

2016年,陕西凤翔雍山血池秦汉祭祀遗址入选当年全国十大考古新发现,人们真实地感受到“国之大事、在祀与戎”。

2017年,杨官寨考古取得突破性进展。完整的城壕、水池、墓葬,不仅仅把西安的建城史提前到5500年前,更重要的是,这里很可能就是最早中国的雏形,并为后来国家的起源、中华文明的起源奠定了基础。

如果说溯源是对民族历史惊人荣耀的发现和诉说,那么保护好这文化之源和民族之根则需要更多的智慧和耐心。

陕西完成了全国第三次不可移动文物普查和第一次全国国有可移动文物普查工作,全面摸清家底。全省各类不可移动文物49058处,其中全国重点文物保护单位235处,省级重点文物保护单位851处;522家国有可移动文物收藏单位共收藏文物3009455套7748750件,可移动文物总数居全国第二。

全省备案博物馆总数达280家,其中199家博物馆免费开放,平均13.6万人拥有一座博物馆,远超全国平均水平。陕西13项文物展览荣获“全国十大精品陈列奖”,博物馆年参观人数达到3650万人次。

这是历史沧桑忠实的描摹,这是岁月流痕深情的讲述,这是文化根脉庄严的收藏。

寻根,熔铸于山河热土的文化底蕴

一寸山河一寸血,一抔热土一抔魂。

革命文化是中国革命实践的光辉产物。陕西是中国革命走向胜利的地方,决定了我们必须肩负起传承红色基因的责任。

三年前习近平总书记敬献花篮的陕甘边革命根据地英雄纪念碑前,如今堆放着更多的鲜花。陕西对红色基因的理解也如这英雄纪念碑前的鲜花,丰满生动且意味深长。

在省委、省政府的领导下,陕西先后多次组织专家、学者对延安红色资源进行整理、挖掘和研究,形成了以延安精神、党中央在延安十三年历史和习近平总书记在梁家河七年青春岁月为主的党性教育培训课程体系,编写了《中共中央在延安十三年史纲》《延安时期的党群干群关系》《延安时期青年运动史》等图书,其中《延安时期的党群干群关系》一书被中组部确定为“全国干部培训好教材”。

与此同时,陕西红色旅游发展取得了显著成就,共创建3A级以上红色旅游景区30个,其中10个景区被纳入全国一期、二期红色旅游发展《规划纲要》,陕甘宁红色旅游区被列为全国一期《规划纲要》12个“重点红色旅游区”之一。

在习近平总书记插过队的梁家河,在文安驿古镇,一孔知青窑洞、一口沼气池、一条民俗街、一面知青名单墙,吸引着游客的目光。

梁家河、文安驿古镇让筚路蓝缕的知青生活有了现实的演绎;《延安保育院》《延安颂》等红色历史舞台剧让那段红色岁月带着温度走到人们面前;圣地河谷金延安旅游项目重现了一座“老延安城”……陕西的红色心脏以最庄严和最具时代感的方式跳动着。

一个板凳、一段历史、一次热血沸腾,红色的记忆在这里如同生命图腾般被祭奠。中国革命文艺家博物院、延安博物馆、延安北京知青文化展览馆等一批博物馆建设,实现了扛“文化自信”之魂、承“文化振兴”之责、溯“红色文化”之源的历史使命。

山河热血,在陕西的土地上有着更耐人寻味的意义。延安是中国革命走向胜利的地方,延安精神已经沉淀为中国文化的基因。

2017年上半年,延安干部培训学院培训干部8万余人次,照金干部学院培训近3000人次,马栏干部学院培训1600人次,梁家河承接延安干部培训学院外训学员1.7万人次。

三年前习近平总书记在陕西提出,要注重发挥好红色文化资源和红色教育基地的作用。三年来,陕西的红色历史不仅一次次被真诚地讲述,更以生动的历史质感被呈现。

如果说“红色”是山河中的革命基因,那么“厚德”则是热土中的当代品质。

2015年,陕西省委办公厅印发《开展“厚德陕西”道德建设活动的实施意见》,要求全省积极实施立德、尚德、遵德、载德、润德、弘德“六德”工程,力争用3至5年时间,使全省社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德显著提高,社会文明程度大幅提升,社会文明风尚基本形成,“厚德陕西”活动在全国叫响。徐立平、贠恩凤、汪勇等一批“三秦楷模”“时代楷模”将正能量传递给更多的人,“陕西好人榜”让凡人善举感动着更多的人。

人民有信仰,民族有希望,国家有力量。陕西的山河热土浸透着英雄的热血,涵养着时代的价值,让中国精神挺立起来、丰满起来。

铸魂,实现历史进步中的文化进步

扎实加强文化建设,不仅仅是传承传统文化,更应该让人民感受到文化的创造和进步。

2017年9月1日,陕西省发布的《“十三五”文化和旅游融合发展规划》提出,实现文化和旅游深度融合发展,是推动产业转型升级、培育新的增长点、提升发展软实力和产业竞争力的重大举措,是加快文化强省和创新型省份建设、促进经济结构调整和发展方式转变的内在要求,是优化供给、满足群众消费需求,提高人民生活质量的重要途径。

不难看出,陕西已经把文化力量当作是追赶超越的强大动力之一,把文化建设当作是深入精神世界的民心工程。

2016年10月,我国规格最高、规模最大、最具影响力的国家级文化艺术盛会中国艺术节,在陕西的开启模式是亲民惠民的。第十一届中国艺术节售票公演的剧目达120场,包括音乐、舞蹈、杂技、地方戏、话剧儿童剧、京剧昆曲等多个门类。100元以下的低价票占到总票数的65%,最低票价20元。而老战士、农民工、环卫工人、场馆建设者等特殊群体都有机会免费观看演出。

如果说第十一届中国艺术节,代表了文化建设的最高水准,那么公共文化服务体系建设,则打通文化服务“最后一公里”,让美好生活有了真实可感的注解。

目前陕西省已按标准建成8900多个基层综合性文化服务中心。2017年,陕西省文化厅面向社会公开发行“陕西文化惠民卡”,群众只需花费100元,便可享受政府每张卡400元的补贴。

走进人民、了解人民、讴歌人民,是陕西文化建设的要求。

走进人民,就是要让文化建设与生活紧密联系。“艺术永不落幕”是陕西文化建设的承诺。2016年,陕西先后举办了四大艺术节:第三届丝绸之路国际艺术节、第三届丝绸之路国际电影节、第十一届中国艺术节、第十五届西安国际音乐节。2017年,陕西共组织演出团队赴12个国家和地区的31个城市,开展了49项文化交流活动。

了解人民,就是要让文化生产贴近群众、贴近民心。《白鹿原》电视剧上演,“为中国电视剧找回了尊严”。除了影视大剧,为了响应扶贫扶志的号召,陕西省文化厅于2017年6月在绥德县动工建设陕北文化艺术创作基地,建成后将有效带动当地发展文化产业脱贫增收。陕西创作排演扶贫节目赴全省56个贫困县巡演。

讴歌人民,就是要进行为了人民的文化创造。2016年“陕西百名优秀中青年作家艺术家资助计划”让中国的文学界为之感动和振奋。“百优计划”每年将拿出1000万元对152名中青年作家、艺术家进行资助。“师傅带徒弟”是这一计划的核心,贾平凹、李震等25名有广泛影响的作家、评论家、编剧家、编辑家以人民的名义为“文学陕军”的再崛起培育着新生力量。

习近平总书记说:“站立在九百六十多万平方公里的广袤土地上,吸吮着五千多年中华民族漫长奋斗积累的文化养分,拥有十三亿多中国人民聚合的磅礴之力,我们走中国特色社会主义道路,具有无比广阔的时代舞台,具有无比深厚的历史底蕴,具有无比强大的前进定力。”

这是文化自信,更是来自民族灵魂深处的力量。这种力量如浩浩春水滋润着我们的过去、现在和未来,滋养出民族文化的枝繁叶茂。

牢记使命 铭记嘱托 奋力实现追赶超越

——习近平总书记来陕视察三周年系列报道之四

![奇晶化妙相——“大威德金刚”水晶佛造像问世[图文] 奇晶化妙相——“大威德金刚”水晶佛造像问世[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tr5x0naacij.webp)

![老人从破烂里拣出3000件文物 4000元奖励分文不取[图文] 老人从破烂里拣出3000件文物 4000元奖励分文不取[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hf2g4vg2l2k.webp)

![虚实之间的某处[图文] 虚实之间的某处[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fekcf53dxur.webp)

![英艺术家用长发打造小提琴琴弦[图文] 英艺术家用长发打造小提琴琴弦[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ruxay3hcdyh.webp)

![2016年里约奥运会会徽和字体是如何设计出来的?[图文] 2016年里约奥运会会徽和字体是如何设计出来的?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g4ry5ail0mu.webp)

![收藏达人收集红旗本60余种近3000册[图文] 收藏达人收集红旗本60余种近3000册[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iyuk3fuhzwf.webp)

![张大千旧居环荜盦坐落美国加州卡梅尔[图文] 张大千旧居环荜盦坐落美国加州卡梅尔[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mxplbjxn4wk.webp)

![勺的起源 了解下[图文] 勺的起源 了解下[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b1aldvcok1p.webp)

![海口一老人成灯痴收藏数百盏古灯[图文] 海口一老人成灯痴收藏数百盏古灯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/u5twpraufno.webp)

![一块平凡无奇的石碑 解开了古埃及之谜[图文] 一块平凡无奇的石碑 解开了古埃及之谜[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nepzefgrmuv.webp)

![收藏家张太无收藏故事:曾用一船银元换一部书[图文] 收藏家张太无收藏故事:曾用一船银元换一部书[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/24nbibduh0o.webp)

![男子收藏书刊报纸近40年 近7吨资料堆了5间房[图文] 男子收藏书刊报纸近40年 近7吨资料堆了5间房[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c4iki3dyi21.webp)

![沈阳街头一15米建筑酷似录音机[图文] 沈阳街头一15米建筑酷似录音机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ol1rlodbprq.webp)

![左宗棠赴任新疆途中所留墨宝[图文] 左宗棠赴任新疆途中所留墨宝[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dztwczpqpec.webp)

![珍藏文石被当垃圾清走:台湾空难灾户损失两千万[图文] 珍藏文石被当垃圾清走:台湾空难灾户损失两千万[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3fzzivzn4q4.webp)

![毕加索的绘画与情人[图文] 毕加索的绘画与情人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/plknibigls3.webp)

![一部奔驰换一面铜镜[图文] 一部奔驰换一面铜镜[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cg1jomrnyd4.webp)

![黄永玉配合一岁小孩画国画 无心之笔顿时有故事[图文] 黄永玉配合一岁小孩画国画 无心之笔顿时有故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/umgcndtjcl5.webp)

![《雪梅双鹤图》身世离奇:旧纸堆里发现一级文物[图文] 《雪梅双鹤图》身世离奇:旧纸堆里发现一级文物[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1jd0nt25gvj.webp)

![震旦博物馆:陆家嘴上班族新去处[图文] 震旦博物馆:陆家嘴上班族新去处[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/czbrg1z03cf.webp)

![再说丰梦忍和丰子恺润格[图文] 再说丰梦忍和丰子恺润格[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ulgr4qbspmp.webp)

![毕加索的裸女画在欧洲机场引起风波[图文] 毕加索的裸女画在欧洲机场引起风波[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5vu5hcrduyx.webp)

![女艺术家一天内和2女5男结了7次婚[图文] 女艺术家一天内和2女5男结了7次婚[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gek3jqckq5f.webp)

![吴作人画五卅惨案迈向画坛 差点被学校开除[图文] 吴作人画五卅惨案迈向画坛 差点被学校开除[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/msslk4czppl.webp)