文人雅尚清寂,自然不肯画老鼠娶亲、嫁妹题材的热闹画,只得另辟蹊径,开始用松鼠替代鼠作画。这一灵巧转化,也趋近了松竹等林木花卉题材,易于画家发挥,颇有鼠之狡黠。

2020年是庚子年,所谓干支纪年,甲骨文中已然出现。所谓天干地支,其源于商人的十日旬祭。祭事繁复,不去详谈。而甲骨文中亦有“鼠”字(图一)与“子”字 (图二)。不过此时鼠尚未与子建立起联系。卜辞中“帚鼠”并不少见,如“壬子……[帚]鼠其死”(《甲骨文合集》2805)。帚字应为洒扫的初义,“帚鼠”则可以理解为捕鼠。可见当时已有鼠害。现在安阳殷墟,还发现有竹鼠的遗骨。两者有何联系,不得而知。但在殷周金文中却未见“鼠”字,多半是难登于庙堂重器之上。《礼记·郊特牲》中则有祭祀迎猫的记载,“迎猫,为其食田鼠也”。

《尚书·禹贡》中有“鸟鼠同穴”山,具体位置亦不可考,而“鼠”指的是鼠兔,与今天所言的鼠无涉。但《诗经·硕鼠》已然是鼠对人的困扰,“硕鼠硕鼠,无食我黍”。虽然也是一种喻譬,但较之佛门经典“二鼠侵藤”则更为贴近人之生活。近来学者根据安徽大学收藏的竹简上的两处异文,考出 “硕鼠”可能就是“鼫鼠”,《说文·鼠部》《尔雅》以及陆玑的《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》中亦有说,也称之为 “五技鼠”。 《左 传》成公、定公等篇章中亦有鼷鼠啃啮牛角的事情。而后者出处《法王经》也多被认为是伪经。在清华简 《郑文公问太伯》中,郑太伯就以鼠为喻评价郑国庄公叔段之乱,称之为“牢鼠不能同穴”,一举改变《左传·郑伯克段于鄢》中郑伯的谦谦形象。

以上,鼠多是负面的形象。因其为祸,而成为人们占卜凶吉的依据,从而进入十二辰。甘肃放马滩出土的秦简《日书》中,十二地支与十二时辰相配,虽与后世的十二生肖不尽相同,但鼠已明确出现。同地所出的简中,又以老鼠上不上窗台来占卜吉凶。可见,进入十二时辰,有占卜凶吉的根源,另一方面也是古已有之的四时五方的转化。至迟在唐开元前后,阴阳五行十二属相配的纪年法已影响到吐蕃、回鹘等地。又因地处偏远,文化交流有“屏风”式的阻断,使得当地十二属相并未下沉至民俗,纪年纪日沿用到清代。甘肃肃州发现的回鹘文《金光明最胜王经》上,即有“康熙二十六年六月初八,‘执日’,辛鼠日”,即是用鼠来纪日的。

北魏卢元明《剧鼠赋》首以鼠为赋,其文曰: “群鼠乘间,东西撺掷。或户间出额,或床上捋髭。貌甚舒暇,情无畏惕”,人们对鼠的既爱且憎的矛盾心理也可见一斑。北周宇文护之母曾有书信, “昔在武川镇生汝兄弟,大者为鼠……”云云。显然在南北朝时期,人们已用鼠来表明属相了。南朝梁沈炯亦作有 《十二属诗》,其中开篇即是“鼠迹生尘案”。山东临淄北朝崔氏墓地中就出现了十二生肖的陶塑。可惜这座墓遭到破坏,未见到鼠的形象。从烧制技法看,很可能受到当时佛龛制作的影响。

山西太原北齐娄睿墓墓室上栏一周绘有十二生肖的壁画,正北为鼠,现仅残存嘴巴胡须部分。不独有偶,河北的湾漳北朝大墓、朔州北齐墓等的墓室中均见有十二生肖图,渐成系统。王倩认为,十二生肖合同四神、二十八宿构成宇宙世界,鼠处于正北,或与玄武相对。隋至初唐,以长安为主的北方地区多在墓志盖四边壸门内镌刻十二生肖。隋开皇七年(587)宋忻夫妇墓为较早的一座,志盖上的十二生肖与四神相配。然将四神放置四刹,鼠则位于正北子位。南方地区则比较流行塑十二生肖俑,以两湖地区为代表,形制有人物头顶、手持动物以及兽首人身,数种形式。在武汉地区多能见到这些形式,前者属隋文帝年间的武汉周湾大墓中的生肖俑,后者兽首人身则在东湖岳家嘴砖石墓中可以见到。这与南地近巫不无关系,而后逐渐影响到北方。

长安地区的十二生肖俑以天宝四年(745)的韩森寨唐墓中的最为大观,俑高38—43厘米,兽首人身,皆着红绿彩绘的宽袍大袖。最为难得的是,在这座墓中首次看到,子鼠与午马成正北南中轴线分布。之前虽发现了不少生辰俑,但位置多有扰动。民间信仰虽然流行广泛,也难守一定之规,如扬州司徒庙镇的唐墓则有三彩十二生肖俑,只有九件,未全“十二生肖”之数。而西安西郊西昌县令夫人史氏墓中的生肖俑虽然是十二件,但鼠却出了两件,其中原因亦未可知。

五代辽宋时期,十二生肖俑在北方基本绝迹,然在南方故地虽然依旧,并有向文官俑转向的迹象,如天福四年(939)吴越钱王元妃马氏康陵中,十二生肖就为文官形象,亦有贴金彩绘浮雕的工艺。形象的变化导致神格位份的松动,此墓中的四神在与十二时神的博弈中开始占了上风。北方辽墓虽然不见有时辰俑,却将时辰神的形象绘成壁画,与天官、星宿等壁画系统杂融。值得一提的是,河北宣化下八里天庆七年(1127)张恭诱墓,墓室顶部外区有十二生肖,皆是文官形象,仅头部顶着生肖,鼠(子)马(午)正对外,内区则有二十八宿和黄道十二宫。可见,十二生肖的功能进一步弱化,且有进一步向吉庆、装饰转变的趋势。两宋民间信仰杂且盛,让十二生肖俑改变了原生态,亦使其从地下走向世俗生活,成为十二元辰,或称元神。如敦煌十二元神图题记:“右件十二元神,凡人本命之日,于夜静烧银钱、駞马、名香、恭菓、并尽形供养,必得除灾添寿,故安。”十二时辰的神格开始降低,并逐渐走入民间,有点类似于摩睺罗的情况。这一时期的宗教与信仰是将崇尚和杂祀糅合在一起的。福建、江西等地,仍然有十二生肖俑。如江西朱济南墓,除十二时辰俑外,也有仰观伏听、张仙人等塑像。也因为各种信仰互为纠缠、羁绊,使得十二元辰的神性并未灌注于动物本体之上,尤其是鼠这种极其矛盾的动物。

唐宋以及明朝,以鼠为主要对象的文学作品并不多见,除前揭卢元明的赋外,亦有唐陆龟蒙《稻鼠赋》、宋刘克庄 《劾鼠赋》、明桑悦《鼠赋》、孙承恩《贪鼠赋》、刘纲《鞠鼠赋》、孙永柞《憎鼠赋》,多以鼠类的贪黠性格来做比兴。这些性格也多半出于人的想象。唯独苏轼《黠鼠赋》翻出一新,描写一只被装进袋中的老鼠,发声引人注意,继而装死,诱人扔出之后,落地脱逃,着实有趣。而以鼠入画则更为特殊,邓椿《画继》“禽兽虫鱼”中并无“鼠迹”,只在“铭心绝品”目下记载有黄筌的《鼯捕鼠图》。《宣和画谱》十五卷记载有边鸾《石榴猴鼠图》,应是在本卷“花鸟”中的逸品。此外,钱选也画过《硕鼠图》《禾鼠图》等关于鼠的画作,可惜并未传世。然从邓文原的《题钱舜举〈硕鼠图〉诗》来看,图画可能也多从《诗经》化出,“禾黍连云待岁功,尔曹窃食素餐铜,平生贪黠终何用,看取人间五技穷”。总体说来,这些有关鼠真实形象的描绘,皆不脱大足石刻《猫鼠图》的意涵,是将鼠作为人的对立面来画。这样显然是题材比较狭窄,画作鲜少也可想而知。

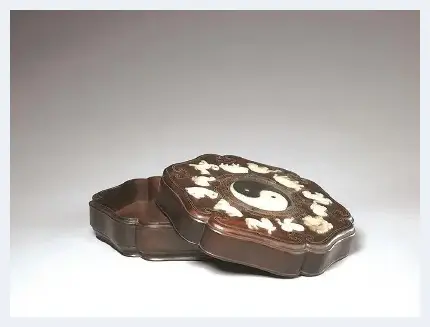

元明之后的画坛,文人画成为重要的阵营。文人雅尚清寂,自然不肯画老鼠娶亲、嫁妹题材的热闹画,只得另辟蹊径,开始用松鼠替代鼠作画。这一灵巧转化,也趋近了松竹等林木花卉题材,易于画家发挥,颇有鼠之狡黠。比较而言,较早画松鼠的钱选、葛淑英多半只是单纯绘之,到了朱瞻基、孙隆等人,则有意混淆。彼时,吉祥寓意文化也于民间滥觞。两厢映衬下,八大、虚谷、华喦、赵之谦等均有松鼠的画作,形成系统,并影响后世。甚至竹刻“三朱”之一的朱缨刻有一件竹雕松鼠纹盒,讨人喜庆。而虚谷《柳栗鼠图》则翻作新曲,松鼠翻转腾空的姿态跃然纸上,承袭黄筌以来的写生之法。

而真实的鼠像,则有任熏《十二生肖图》,其首开则为书房闹鼠,其渊源或出自雅集、博古图,在主人案头则绘置一柄汉代雁足铜灯。老鼠、油灯等图像语码,被齐白石所借鉴。他的《灯台三鼠图》,画风更趋近民间,大众喜闻乐见。这就是从干支“子”而至鼠的故事。

![什么决定了和田玉的价格[图文] 什么决定了和田玉的价格[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ueoovcbrlqz.webp)

![巴黎气候峰会尾声 艺术家卢浮宫上演戏剧性抗议[图文] 巴黎气候峰会尾声 艺术家卢浮宫上演戏剧性抗议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/akjqjkc2i3i.webp)

![纽约州自掏腰包重新开放自由女神像[图文] 纽约州自掏腰包重新开放自由女神像[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s1ggqx50rpg.webp)

![收藏古宅古树背后的中国故事[图文] 收藏古宅古树背后的中国故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uk0103s0za1.webp)

![伦敦 那些让人心动的博物馆[图文] 伦敦 那些让人心动的博物馆[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jirehb52hhm.webp)

![2018索尼摄影大赛杰出贡献奖颁给了一位“学霸”[图文] 2018索尼摄影大赛杰出贡献奖颁给了一位“学霸”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vsc14iipupl.webp)

![大英博物馆借国内电商卖文创 终有人跟故宫抢生意[图文] 大英博物馆借国内电商卖文创 终有人跟故宫抢生意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qqbm2eegzk0.webp)

![超现实主义影像 正视自我内在本质[图文] 超现实主义影像 正视自我内在本质[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/31txilmtut1.webp)

![透过文物 看唐代的爆款服饰[图文] 透过文物 看唐代的爆款服饰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ewxoskv5ghw.webp)

![英国艺术收藏之丰富 远非博物馆和美术馆能涵盖[图文] 英国艺术收藏之丰富 远非博物馆和美术馆能涵盖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1p0mkd3eo5v.webp)

![唐代名相李绛固守直道行终生[图文] 唐代名相李绛固守直道行终生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bhq1mwvrxal.webp)

![法国将在一年内归还27件殖民时期文物[图文] 法国将在一年内归还27件殖民时期文物[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fkh5pl131rh.webp)

![明珍洪熙通宝折十光背大钱赏议[图文] 明珍洪熙通宝折十光背大钱赏议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4uprir20mlb.webp)

![卢浮宫里的型男时尚大PK[图文] 卢浮宫里的型男时尚大PK[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5e5lkowgohx.webp)

![“山海本无经”,他用厚重的油画再现宋徽宗笔下的鱼[图文] “山海本无经”,他用厚重的油画再现宋徽宗笔下的鱼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zunwlxhe2xg.webp)

![揭秘特大名酒造假案:全球大藏家纷纷受骗[图文] 揭秘特大名酒造假案:全球大藏家纷纷受骗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/53gzoravq3i.webp)

![冯小刚招惹当代艺术是非[图文] 冯小刚招惹当代艺术是非[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nx2ua1ffsem.webp)

![美国信不信由你博物馆展示世界奇妙事物[图文] 美国信不信由你博物馆展示世界奇妙事物[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lrom253acqy.webp)

![珍藏了半个世纪的根雕[图文] 珍藏了半个世纪的根雕[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zshsscnyvyg.webp)

![收藏家1300万带唐代壁画归国 教授钦佩有胆量[图文] 收藏家1300万带唐代壁画归国 教授钦佩有胆量[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k3lgbysfkne.webp)

![百元大钞水印上毛主席在微笑[图文] 百元大钞水印上毛主席在微笑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x0uuqvpytvi.webp)

![火柴盒上作画:小空间内的大艺术[图文] 火柴盒上作画:小空间内的大艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ozp3ca0etde.webp)

![男子收藏错版百元人民币水印倒置[图文] 男子收藏错版百元人民币水印倒置[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qbmotpnaoea.webp)

![用100万颗咖啡豆完成的画作[图文] 用100万颗咖啡豆完成的画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fvas1s30pvp.webp)

![行为艺术家裸身钻狗笼[图文] 行为艺术家裸身钻狗笼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zizyqshf0dn.webp)