马克·格里姆彻(Marc Glimcher),佩斯画廊总裁

是去中东的那次旅行中吗?还是阿琳·舍切特(Arlene Shechet)在纽约展览的开幕酒会上?应该不是洛杉矶弗里兹艺博会(Frieze LA)…

大家不断问我是在哪里感染了冠状病毒。答案是:我不知道。

我所知道的是,3月4日星期三,我开始感到不适。没什么特别令人警觉的。就是发冷、咳嗽、全身酸痛。

那是一个月前发生的,但是现在感觉恍若隔世。

第二天晚上,我打电话给朱利安·施纳贝尔(Julian Schnabel)告诉他,我不能参加为他筹备了将近一年的展览的开幕。他当然理解,但是当他说:“我觉得现在你要是来开幕,然后感染所有人,就真是疯狂了。”在我看来,是他反应过度了。

我那天躺在床上,发烧到102华氏度(38.9摄氏度),伴随着发冷和出汗,一阵阵的咳嗽、胸口的灼热感和压迫感让我不得安睡。对我而言,最令人惊讶的是身上的疼痛感,尤其是上背部的肌肉痉挛引起的刺痛。我被困在床上,接到画廊部门负责人的电话,随着我的情况变糟,他们开始考虑应急方案。

我的妻子费尔法克斯(Fairfax)的反应比我快。我对自我隔离的认知大概就是躺在壁橱里,脚伸在柜门外。费尔法克斯让我回到床上(几天后我们才知道,这是一个很大的错误)。星期五下午,她让一名身着全套个人防护装备的医生来到公寓并对我进行了流感测试,结果呈阴性。到星期一,我们无畏的医生(谢谢你们,哈桑博士和什拉因博士)获得了一些宝贵的Covid-19测试,为我们所有人(费尔法克斯、我,和我们20个月大的儿子)做了擦拭取样。

到周中,我们所有人都开始感觉好些了。我儿子一天晚上发烧到99华氏度(37.2摄氏度),但很快就好了并且没有其它症状。幸好我较大的孩子们与他们的母亲安全地呆在布鲁克林的公寓中,似乎病毒只留在了费尔法克斯和我在曼哈顿的公寓里。

那时,我开始将注意力重新集中在病毒如何影响画廊的事务上了——我们原本计划在纽约拍卖周之前举办一个专门呈现马龙收藏(Marron Collection)的展览,现在变得不可能了,其它计划中的展览、表演和项目看起来也不确定。在病床上,我为团队做出了艰难的决定。同时,随着时间的流逝,我们的国家陷入一系列混乱和失误的境地,我们被关在门内,等待似乎永远也不会出现的测试结果。

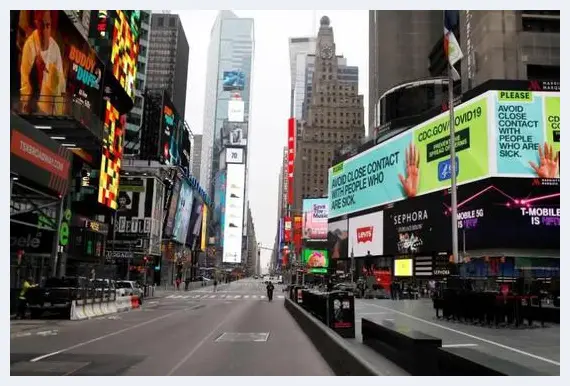

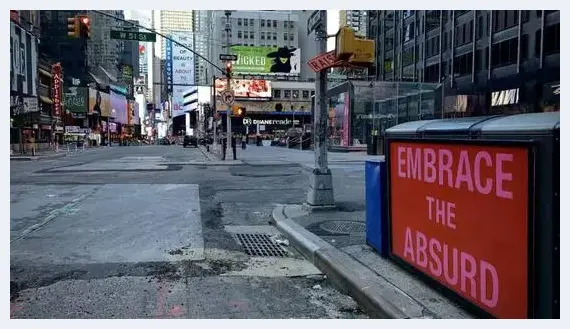

近日纽约街景 ? reuters.com ? Aspenia Online

3月12日,星期四,我决定关闭画廊。3月13日,星期五,是佩斯进行远程工作的第一天。(我们设在香港和首尔的画廊短暂地尝试着重新开放,但我们在纽约的175人的团队在所有这些星期后仍然呆在家里。)

做完测试六天后,我、我的妻子和年幼儿子的检测结果均呈阴性。我们松了一口气,即使还是有一些怀疑,我们之后去拜访我的父母,80岁的阿尼(Arne)和米莉(Milly)。到家后,我们收到一条消息,说我们的测试有缺陷,样本需要重新被检测,我儿子的结果又变成了阳性。医生告诉我们,我们很有可能也都是阳性的。

当我们等待第二次测试结果时,我的症状又开始出现,著名的冠状病毒第二波症状,咳嗽和呼吸急促又回来了。当一个个线上会议变成了展示我肺部不适的场所时,我熟练掌握了运用屏幕上的“静音”按钮。对我来说,第二波的特点是让人精疲力尽。一丝一毫的劳累都会使我躺在床上几个小时。

即使我自己的世界在缩小,艺术世界正在以我们从未经历过的方式发生着变化。在我们的画廊,我们尽力利用技术和互联网来持续让艺术家发声,因为我们的展览、艺术博览会、拍卖和博物馆展览已经纷纷消失在我们眼前。我们迅速采取行动,在我们的官网平台上举办了线上展览,让我们可以看到因实体画廊空间被关闭而不得见的作品,并举办了一系列原创线上展览,希望这些展览能够与一个新近孤立的艺术世界产生共鸣。而维持画廊生命的商业交易似乎开始显得超现实:在一周之内,与藏家谈论购买艺术品的过程从毫无结果变为了不合时宜。

我们突然意识到,我们现在所经历的孤独与我们的几代艺术家的生活并没有什么不同,这种孤独通常伴随着创造性行为。本能地,我们转向他们,当我们探索新的日常生活的时候,他们的声音至关重要。

我自己与这个病的较量也恰逢我们所有人一生所经历的巨大变化。到了第32天,除了挥之不去的咳嗽之外,我基本感觉良好(幸运的是,我的父母没有受到影响),但是我面临着我从未想过的问题,我将不得不回答:我的画廊如何应对两到六个月很少或没有收入?这一切将如何改变我们在艺术世界以及未来的行为方式?

作为画廊主,我们的业务与未来紧密相连:一次工作室访问使我们想到未来的展览,一次客户拜访使我们考虑未来的艺博会,与策展团队的会议使我们想象一些新书或表演项目。目前,我们别无选择,只能让一切基于当下,并重新考虑某些并不太可持续发展的做法的可行性:新的定价、过度营销、迎合投机商、相互破坏的竞争、精心设计的拍卖记录以及绝望地寻找资金并花掉它们,只为了证明自己有钱可花。

在我生病的第19天早上3点,我的呼吸变得非常困难,以至于我醒过来挣扎着去呼吸一点空气。躺在黑暗中,试图不吵醒我的妻子,我的害怕升级为恐慌。在那个黑暗的时刻,就像大多数与死亡擦肩而过的人一样,所有关于租金、工资、保险的计算都消失了,我人生的核心显露出来:什么是我会有所不舍的,什么人是我会有所不舍的,我做出了什么贡献?

第二天早上我赶去医院,医生确认了我的肺部清晰,从那以后我一直在稳步好转。

在这场危机中,许多宝贵的生命消逝了,而更多的生命被巨大的悲痛永久地留下了伤痕。我们必须让我们的康复有所意义。我很幸运,有一个美丽的家庭和一个画廊,画廊里充满了努力奋斗创造的艺术家、朋友和同事。这种康复——我们的康复——可能是漫长而复杂的,但输赢与否,将取决于我们是否有能力去抗拒那些破坏和侵蚀我们创造力的事物,去拥抱和保护真实,去坚持和启发我们的生活和艺术。

![走进古埃及法老图坦卡蒙墓[图文] 走进古埃及法老图坦卡蒙墓[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5yr2svbte1q.webp)

![穿插于“市民空间”中的雕塑在讲述怎样的故事[图文] 穿插于“市民空间”中的雕塑在讲述怎样的故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m1k3msbuv0x.webp)

![雅典卫城博物馆的特别之处[图文] 雅典卫城博物馆的特别之处[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ywg5b2tnr04.webp)

![西班牙警方追回三幅失窃的英国著名艺术家培根杰作[图文] 西班牙警方追回三幅失窃的英国著名艺术家培根杰作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gtx0rovquhk.webp)

![开国大将肖劲光之女肖凯牵挂武汉战“疫”,捐画募集善款100万元资助白衣天使[图文] 开国大将肖劲光之女肖凯牵挂武汉战“疫”,捐画募集善款100万元资助白衣天使[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x3om4mnq3wb.webp)

![【预告】2016武汉申都•设计创意市集武汉创意天地诞生[图文] 【预告】2016武汉申都•设计创意市集武汉创意天地诞生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zzbr4wzbupm.webp)

![各退一步,才是婚姻生活的艺术[图文] 各退一步,才是婚姻生活的艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f551jdf5blu.webp)

![“书画中国·华艺光彩”全国联展 有奖征集活动正式启动[图文] “书画中国·华艺光彩”全国联展 有奖征集活动正式启动[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g2xbv1sd2nh.webp)

![古玩里赏富贵花:盛开在古瓷器上的牡丹[图文] 古玩里赏富贵花:盛开在古瓷器上的牡丹[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nc2e0ofj5vh.webp)

![一支湖笔 忆千年[图文] 一支湖笔 忆千年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dpbefqqx4tm.webp)

![艺术圈造假大师等级鉴别和行骗指南[图文] 艺术圈造假大师等级鉴别和行骗指南[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/njls5nr12sy.webp)

![2021纽约弗里兹展会将缩小规模[图文] 2021纽约弗里兹展会将缩小规模[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ee0nxllgngz.webp)

![梅兰芳与齐白石的师友之谊[图文] 梅兰芳与齐白石的师友之谊[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ki1drwljttl.webp)

![把兴趣过成美好的生活[图文] 把兴趣过成美好的生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mnn3irlmvuj.webp)

![废品也能变名画:艺术家剪裁拼贴化腐朽为神奇[图文] 废品也能变名画:艺术家剪裁拼贴化腐朽为神奇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nnrasdsscdw.webp)

![“扬州八怪”魁首郑板桥:坦坦荡荡真人样[图文] “扬州八怪”魁首郑板桥:坦坦荡荡真人样[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tj3fl20xchq.webp)

![民间艺术家6年贴出62米布贴画 将申吉尼斯纪录[图文] 民间艺术家6年贴出62米布贴画 将申吉尼斯纪录[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/psnhfjlvaw0.webp)

![牧羊犬嘴刁奶瓶给羊喂奶[图文] 牧羊犬嘴刁奶瓶给羊喂奶[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l2i5snsgsa0.webp)

![韩国艺术家用废杂志打造装置艺术[图文] 韩国艺术家用废杂志打造装置艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yrb15qoitpo.webp)

![国画家告拍卖行:知假拍假[图文] 国画家告拍卖行:知假拍假[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/niowki3t5i4.webp)

![北漂农民工卖菜写家史 被评价为三代人的贫穷史[图文] 北漂农民工卖菜写家史 被评价为三代人的贫穷史[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/o0uvaikwhq2.webp)

![两幅黄庭坚:真假美猴王[图文] 两幅黄庭坚:真假美猴王[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pbjyvnm4zgl.webp)

![造物奇观:以色列钟乳石岩洞[图文] 造物奇观:以色列钟乳石岩洞[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e0zjqn2rppd.webp)

![广西一下岗工人自创稻杆画 将“稻草变金条”[图文] 广西一下岗工人自创稻杆画 将“稻草变金条”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qzuf40qavxl.webp)

![毕加索的裸女画在欧洲机场引起风波[图文] 毕加索的裸女画在欧洲机场引起风波[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5vu5hcrduyx.webp)