炎炎夏日,酷热难耐。我国由于大陆性气候强,成为世界同纬度上除了沙漠干旱地区以外夏季最热的国家,就连北纬近46度的哈尔滨都曾多次举行过群众性的横渡松花江活动。好在我们现在有空调,最不济也有电风扇,可以躲进小楼成一统,管他春夏与秋冬。

但是,在没有空调、电风扇的古代,人们都去哪里避暑?

宋朝,佚名《槐荫消夏图》。来源/网络

凿河取冰降温

古人,尤其是普通人,迁徙非常不易。盛夏时节,他们首先想到的,不是哪儿凉快哪儿待着去,而是用冰块给自己的房间降温。

他们一般在冬天从冰封的河中取出冰块,保藏在冰窖或者冰室内。早在周代,我国就已经有了冰窖。据《诗经·豳风·七月》记载:二之日凿冰冲冲,三之日纳于凌阴。凌阴,就是冰窖,又称冰库、凌室、冰室等,而凌人就是为周天子掌管冰事的人员。

凌人编制94人,包括2个负责人,叫“下士”;2个行政秘书,叫“府”;2个文书,叫“史”;8个领班的班长,叫“胥”;每班10个劳动力,共80人,叫“徒”。冬季藏冰时,人手不够用,还要动用管理山林的大批人力。从这个庞大编制的机构,可见周王室的藏冰规模之大。

但是,在当时生产力还极度落后的社会,除了王室,不是所有人都有财力物力去凿河取冰的。因此,周王室将冰块当成非常贵重之物,赏赐给身边人,据《左传·昭公四年》记载,“食肉之禄,冰皆与焉”。

尽管后人取冰越来越容易,但是这种“赐冰”制度一直延续到明清。明朝人刘侗、于奕正撰《帝京景物略》记载,每年立夏,明廷会赐冰给文武大臣。清代也是这样,把赐冰当成一种官员福利。朝廷给予官员“冰票”,官员再凭票去指定部门领取冰块。清人富察敦崇撰《燕京岁时记》就曾记载:“届时由工部颁给冰票,自行领取,多寡不同,各有等差”。

曹操在修铜雀台的情況下,就另外造冰井三座,专门用于储存冰块。据说这个冰井台就像一个大冷库,夏天时可以有凉气从井里冒出,而冬天有暖热的气奔出,就像空调一样,可以调节室内温度。唐朝杨贵妃还用大量的冰块环绕大厅,这种避暑效果很好,但费用很高,只有官家可以享用。

明清两代,冰窖有官窖、府窖和民窖之分。冰窖造型基本相同,采用埋入地下1.5米的半地下形式,长约11米,宽约6米,容积为330多立方米。因此,这就需要采冰者在每年三九从河中起冰后,凿成规定尺寸的方块拉入冰窖。冰窖地面一般铺设了木头,并排半埋在地面之下,使冰块不至于接触到地面。

华妃用冰块乘凉。来源/电视剧《甄嬛传》剧照

人们在冰块上会覆盖上一层厚厚的树叶,使其保持低温,防止融化。官窖有专职官吏负责采集天然冰块,贮存于冰窖中,炎夏期间取出,以供皇家和贵族使用。大家看《甄嬛传》中甄嬛怀孕被罚跪的那一集里,贵妃娘娘的旁边就放着冰块,不然贵妃娘娘也没有心情在酷热中看着甄嬛罚跪。

古人保存冰块,除了常用的冰窖,还有“冰箱”。1977年,湖北随县曾侯乙墓中出土了一个青铜冰鉴,由铜鉴、铜缶组合而成,缶套置于鉴内,这就是原始冰箱。冰鉴的工作原理,是依靠装在鉴内的缶四周的冰块,使缶中的酒、瓜果等降温,鉴内的冰块也同时降低室温。

青铜冰鉴

到了清代,宫廷已经普遍使用以天然冰制冷的木质冰箱加工消暑美食与降室温,这种器具当时被称作“冰桶”或“洋桶”。目前,故宫博物院收藏有一对清代乾隆年间的掐丝珐琅冰箱,就是中国古代藏冰器具发展的巅峰之作。

乾隆用的掐丝珐琅冰箱

清代的冰块已相当普及了,不再是皇家的专利。清代诗人王士祯有“铜碗声声唤卖冰”一诗,当时北京的卖冰者是以铜盏相碰作响,招揽顾客。那时人们流行口含冰核,吃刨冰,于是,冰镇食品成为民间消暑纳凉的必备。

改造房屋降温

除了储存冰块来给房间降温,对房屋内外进行改造也是一个避暑的好办法。

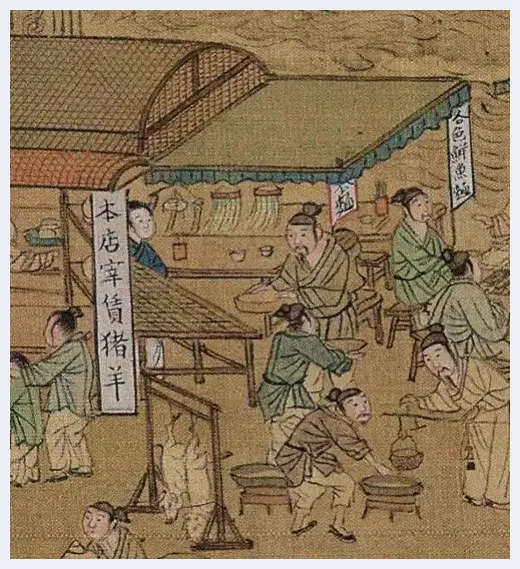

其一是搭建凉棚,用竹子做骨架,用席子做棚顶,在房檐上或者院子里搭盖出一个高高的遮阳罩,不让阳光直射墙壁,这样外墙不容易晒透,地面也不会很快升温。

仇英版《清明上河图》中的凉棚。来源/网络

其二是挖地下室。因为地下浅层的温度相对恒定,所以能达到自然的冬暖夏凉。从先秦开始,中国人便流行挖出“窟室”,也就是洞穴一样的地下室。明清时用“空调井”,就是在室内挖一口特别深的井,上面用带孔的盖子盖好,夏天就有冷气从地下面出来。而且,空调井除了可以给房间降温,还可以作为地下“冰箱”,将冰块和食品放进井内冷藏。

明朝人高濂在《遵生八笺》中描述:“霍仙别墅,一室之中闻七井,皆以镂雕之,盘覆之,夏月坐其上,七井生凉,不知暑气。”高濂利用地理优势,掘井纳凉,天然环保,堪称妙绝。

其三,是建造专供纳凉用的水亭(雨亭),《唐语林》卷五记载御史大夫王某“宅第有一雨亭。檐上飞流四注,当夏处之,凛若高秋”。到了宋代,水亭的建造更加豪华,升级成凉殿。《武林旧事》记载:“禁中避暑,多御复古,选德等殿及翠寒堂纳凉。长松修竹,浓翠蔽日,层峦奇岫,静窈萦深。寒瀑飞空,下注大池可十亩。池中红白菡萏万柄,盖园丁以瓦盎别种,分列水底,时易新者,庶几美观。又置茉莉、素馨、建兰、麝香藤、朱槿、玉桂、红蕉等花数百盆于广庭,鼓以风轮,清芬满殿。”

凉殿不但以风轮送冷水凉气,而且还在蓄水池上和大厅四周摆设各种花卉,使冷风带香,芬芳满室。

其四是因地制宜,建造地坑院。生活在黄土高原上的人们,自古便深知土壤是热的不良导体,5米以下的地下温度,等于地面上的年平均气温。他们在自家院子里垂直向下挖10米左右深,挖成正方形的大地坑。挖成的地坑叫作天井,再向正方形天井内四壁开挖下沉式窑洞院落,也叫作地窨院或者地坑院。

沉窑洞一般深挖10—11米,所以夏凉的效果比较明显。盛夏三伏天,在地坑院窑洞内睡觉还要盖厚厚的棉被。

历朝历代还有一些专门设计用来避暑的房子,比如汉朝有清凉殿;清朝有“水木明瑟”殿。据记载,能工巧匠们制造出了一种像水车一样的风扇,称为“水激扇车”,借用水能推动一个轮子的扇叶,给室内扇风,这就是最原始的电风扇了。

去凉快的地方

古人还有一个最直接的避暑方法,就是去不热的地方。最典型的例子就是清朝的皇帝,每年夏天就要到承德避暑山庄避暑。

承德避暑山庄

俗话说,高处不胜寒,山的海拔越高,则温度越低。赣北庐山的海拔为1165米,比山麓海拔32米的九江市的29.4摄氏度凉了6.9摄氏度之多。在庐山,7月午后最高气温平均为25.9摄氏度,而山麓的九江市为33.5摄氏度。所以,庐山成为自古以来的避暑胜地,李白、白居易、周敦颐、欧阳修、苏轼、陆游、朱熹、唐寅、王守仁、李时珍等名人都曾经到过庐山避暑。

李白作诗《夏日山中》,描写自己在山上避暑的快乐——

懒摇白羽扇,裸袒青林中。脱巾挂石壁,露顶洒松风。

皖南黄山,海拔为1840米,它比山麓的屯溪市高出1695米,山上山下的温差就更大了:7月平均气温相差10.4摄氏度,黄山为17.7摄氏度,屯溪市为28.1摄氏度。

川西峨眉,海拔为3047米,它比山麓乐山市的海拔高2623米。乐山7月平均气温为26摄氏度,而峨眉山山顶只有11.8摄氏度,剧降14.2摄氏度。

所以,古代许多有钱有闲的人,多选择到庐山、黄山、峨眉山这样的山上去避暑。由于高寒山区晚上的气温比较低,甚至还要带上棉袍之类的衣物御寒。

没有时间和精力去爬山的人,只能在自家附近找适合纳凉的地方。明高濂《四时幽赏录》就记载了不少古人的“夏时逸事”,“避暑凉棚”说的就是当时京城人的纳凉现象:“长安人每至暑月,以锦结为凉棚,设坐具为避暑会。”所谓“避暑会”,亲朋好友一起避暑纳凉的小聚会。宋朝时期,民间依然很流行“避暑会”,孟元老《东京梦华录》记载北宋开封人“最重三伏,盖六月中别无时节,往往风亭水榭,峻宇高楼,雪槛冰盤,浮瓜沉李,流杯曲沼,苞酢新荷,远迩笙歌,通夕而罢。”

清代袁江《骊山避暑图》。来源/网络

结语

其实,古人避暑的方法还有很多,在此不一一说明。只是我们必须认清这样一个事实,那就是在没有空调的古代,尽管有些避暑方法确实有降温的作用,但作用不宜过分夸大。1743年7月20至25日,乾隆写诗说:“冰盘与雪簟,潋滟翻寒光,辗转苦烦热,心在黔黎旁。”大致的意思就是,身边什么降温工具都有,但还是热得受不了。

要知道,皇帝所拥有的避暑手段肯定是当时社会上最齐全的、最完备的,但即使如此,连他也受不了这几天的高温。根据后来的推算,那几天下午的气温值,均高于40℃。其中以7月25日的温度值最高,达到了惊人的44.4℃。根据史书记载,北京“京师威暑”,天津“五月苦热,土石皆焦,桅顶流金,人多热死。”河北“热难当,墙壁重阴亦炎如火灼,日中铅锡销化,人多渴死。”

因此,还是科技繁荣的现代社会好啊!

其实,古人避暑的方法还有很多,在此不一一说明。只是我们必须认清这样一个事实,那就是在没有空调的古代,尽管有些避暑方法确实有降温的作用,但作用不宜过分夸大。1743年7月20至25日,乾隆写诗说:“冰盘与雪簟,潋滟翻寒光,辗转苦烦热,心在黔黎旁。”大致的意思就是,身边什么降温工具都有,但还是热得受不了。

要知道,皇帝所拥有的避暑手段肯定是当时社会上最齐全的、最完备的,但即使如此,连他也受不了这几天的高温。根据后来的推算,那几天下午的气温值,均高于40℃。其中以7月25日的温度值最高,达到了惊人的44.4℃。根据史书记载,北京“京师威暑”,天津“五月苦热,土石皆焦,桅顶流金,人多热死。”河北“热难当,墙壁重阴亦炎如火灼,日中铅锡销化,人多渴死。”

因此,还是科技繁荣的现代社会好啊!

![上海展出万只小黄鸭 已被游客拔去近半数[图文] 上海展出万只小黄鸭 已被游客拔去近半数[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3vjmy0szcvm.webp)

![我们离“没有围墙的博物馆”还有多远?[图文] 我们离“没有围墙的博物馆”还有多远?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lf43tofnsbw.webp)

![英国伦敦博物馆下月初开始搬迁 预计将耗资2.5亿英镑[图文] 英国伦敦博物馆下月初开始搬迁 预计将耗资2.5亿英镑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/50hveu41h1f.webp)

![“有趣”&“有用” 考古盲盒的“爽点”在哪?[图文] “有趣”&“有用” 考古盲盒的“爽点”在哪?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3dp2b00mreg.webp)

![华西村博物馆建成 1比1复制故宫古建[图文] 华西村博物馆建成 1比1复制故宫古建[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/21rl3r5duv5.webp)

![甘肃榆中面塑艺人指尖塑非遗 痴迷古典人物传承传统文化[图文] 甘肃榆中面塑艺人指尖塑非遗 痴迷古典人物传承传统文化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/v4njt2qio4y.webp)

![逼真的木质食物雕塑艺术[图文] 逼真的木质食物雕塑艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qbglhnk3edv.webp)

![寄出价值4万元红木笔筒 买家却说收到的是大米[图文] 寄出价值4万元红木笔筒 买家却说收到的是大米[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f3ry0nkta51.webp)

![夫妻200多万买下破败的城堡被嘲笑 却发现大量古玩[图文] 夫妻200多万买下破败的城堡被嘲笑 却发现大量古玩[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kcnu4enm232.webp)

![羡慕!宋代人的周末生活[图文] 羡慕!宋代人的周末生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/murkx2wgarr.webp)

![《孙子兵法》成时尚 意大利有数千高层次研究者[图文] 《孙子兵法》成时尚 意大利有数千高层次研究者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mp30kmw44ys.webp)

![风雨同舟,倾情相助——中国书画家联谊会党支部赴涞水灾区慰问[图文] 风雨同舟,倾情相助——中国书画家联谊会党支部赴涞水灾区慰问[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4gb0oakdl32.webp)

![藏家一口气买下4000万元崖柏藏品[图文] 藏家一口气买下4000万元崖柏藏品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/afcfb1kcfio.webp)

![故宫馆藏元代陶瓷欣赏[图文] 故宫馆藏元代陶瓷欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nv1wy3ljby0.webp)

![《灵隐两亭》与李可染的杭州情[图文] 《灵隐两亭》与李可染的杭州情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gat11a1cwte.webp)

![《富春山居图》的无缝连接[图文] 《富春山居图》的无缝连接[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jocvsnobxfa.webp)

![博彩公司豪赌诺贝尔文学奖 莫言村上春树呼声高[图文] 博彩公司豪赌诺贝尔文学奖 莫言村上春树呼声高[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4safamkllhq.webp)

![一部奔驰换一面铜镜[图文] 一部奔驰换一面铜镜[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cg1jomrnyd4.webp)

![建筑东方之门被网友批为低腰裤[图文] 建筑东方之门被网友批为低腰裤[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5uigca15cvz.webp)

![“神画”《忐忑》藏52幅画[图文] “神画”《忐忑》藏52幅画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bgpn1ie5l52.webp)

![行为艺术家裸身钻狗笼[图文] 行为艺术家裸身钻狗笼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zizyqshf0dn.webp)

![探秘意大利那不勒斯博物馆的庞贝情色密室[图文] 探秘意大利那不勒斯博物馆的庞贝情色密室[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gpltterge3y.webp)

![假画鉴定记[图文] 假画鉴定记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bmnwjxlgobv.webp)

![宋徽宗:一位投错了胎的艺术大师[图文] 宋徽宗:一位投错了胎的艺术大师[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ekkfiqlld1j.webp)

![收藏业红火:旧书摊里出财富[图文] 收藏业红火:旧书摊里出财富[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4sihov2alsm.webp)