已经92岁的常沙娜身上汇聚着许多标签:“永远的敦煌少女”,“敦煌守护神”的女儿,人民大会堂的装饰设计师,中央工艺美院在任最长的院长,梁思成、林徽因病床前的学生……如今,她是一个蹒跚在记忆迷宫里的九旬老人。

常沙娜已经放下画笔了。以前她闲来总在窗前摊开稿纸画画,将近90岁的时候,握笔还从来不抖。现在,她的时间都用来读书。一些书她一再重复地读,“很多书过去都看过,我没有注意,现在一看,内容都很丰富的”。

新居里的书不多,多是与敦煌和父亲常书鸿相关。房间外的书桌上,摊开着一本《常书鸿自传》,书页上搁着老花镜。客厅的茶几上,也是常书鸿的书,下面压着一本《敦煌:众人受到召唤》。

“我很喜欢回忆。”她说。活到92岁,她庞大的记忆库从线条状变成块状的,每捕捉到一个关键词,就会开启一扇回忆的闸门。但不同时空的记忆偶尔会盘根错节缠绕在一起,从法国到敦煌,从重庆到北京,从常书鸿到林徽因,从母亲到儿子,从抗战到解放……往事有时会不分先后涌上心头。

1978年,常沙娜在日本敦煌展览开幕式上。受访者供图

生于里昂

“他是柯孟德,我的老朋友。”常沙娜坐在沙发里,微笑着说,久久地看着家里的客人,眼里满是慈祥。柯孟德与常沙娜相识已有30多年,那时,常沙娜是中央工艺美术学院院长,说一口纯正的法语。“她很开放,不是一个传统的、无聊的领导。”柯孟德回忆说。

面对这个外国朋友,常沙娜在法语、英语和中文之间随性地切换。“这些语言都在她脑子里……”柯孟德用手指绕着脑袋转了两个圈,意思是,缠绕在了一起。英语是少年时代学的,20岁之前她曾在美国留学过两年。1948年,在到甘肃支教的加拿大籍犹太人叶丽华的主动牵线下,常沙娜前往美国波士顿,在波士顿艺术博物馆附属美术学校上学,系统修习素描、色彩、设计、人体解剖等美术课程。现在,她已经想不起叶丽华的名字了,但她清楚记得一件往事。

有一年暑假,她在慈善夏令营里照顾小孩。有一天,一个白人小女孩指着黑人小女孩问她:沙娜,她为什么那么黑呀?常沙娜回答她:树林有好多蝴蝶,黑蝴蝶、黄蝴蝶、白蝴蝶都有,“你看,我们也一样,你是白的,她是黑的,我是黄的”。那时美国种族歧视还很严重,一个黑人小孩的家长听说这件事,专程来到夏令营,给她和黑人小孩拍照。后来很多年,她都把这张照片挂在卧室里。

法语近乎她的母语。1931年,中国爆发“九一八”事变那年,在法国里昂国立美术专科学校留学的常书鸿与妻子陈芝秀,迎来他们的第一个孩子。一批年轻的中国艺术家当时都在法国留学,与常书鸿交往甚多的有吕斯百、王临乙、刘开渠、徐悲鸿等人。常书鸿出生在杭州,小时候常常在西湖边写生。里昂也多水,两条河流哺育了它,其中一条名为La Saone,常书鸿用它为新生的孩子命名:沙娜。出生第二年,常沙娜随父母搬到巴黎。她在法国生活到6岁,法语纯正,却不会说中国话。在巴黎,远离战火的常书鸿夫妇度过了充满阳光的青年时代,常沙娜则度过了无忧的童年。

父亲母亲

回到中国后,常沙娜在颠沛流离中生活了几年。12岁那年,父亲接母亲和姐弟俩一起到了敦煌。常书鸿刚刚在那里建立国立敦煌艺术研究所,中国人开始对敦煌莫高窟进行保护。从此,她的人生与敦煌紧密联结。敦煌不仅是她的精神故乡,也是她的艺术故乡。“我的学校经历不同于一般的孩子,学习敦煌艺术就是我的童子功。”她回忆道。

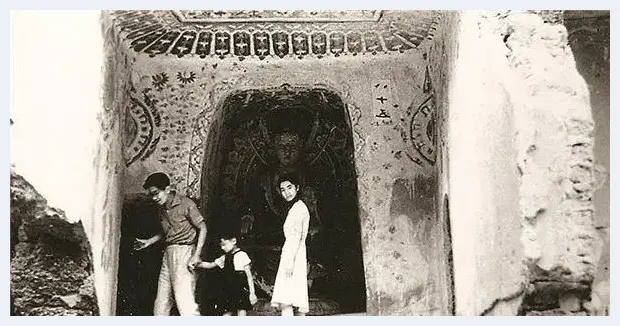

20世纪40年代,常书鸿带着女儿常沙娜和儿子常嘉陵在莫高窟洞窟内。受访者供图

80岁以后,常沙娜的名气突然大了起来。随着敦煌再次被瞩目,她以“敦煌少女”的身份走入公众视野,成为受到拥戴的文化老人。人们发现,这位老人一生投入祖国的建设,孜孜不倦,贡献卓然。

然而,作为经历数次时代更迭的人,她一生经历的痛楚也比比皆是。在她80岁之后出版的回忆录里,她记下了那些令她刻骨铭心的伤痛时刻。比如,离别。

1945年,母亲不告而别出走敦煌,从此离开了丈夫和两个孩子。这件事给予常沙娜巨大的打击和一生的困惑。

17年后,1962年,常沙娜与母亲在杭州重逢。那一天,常沙娜大吃一惊,印象中美丽动人、神采奕奕的母亲,已经变成脸色苍白、头发蓬乱、面无表情的老太太。陈芝秀后来嫁给了一位贫穷的工人,生活困顿,在街道给人做一些洗衣服之类的辛苦活儿补贴家用。

那天见面,母女二人都没有太激动,也没有掉眼泪。但她从此对母亲“再无嗔恨,只有同情”。那次见面之后,她开始瞒着父亲偷偷给母亲寄钱,每次收到钱,母亲都会给她写封信,告诉她钱花在哪儿了,“买奶粉用了几元几角,买暖水袋用了几元几角……”常沙娜感觉妈妈的字写得很差很差,与记忆中完全不同,见字如面,心里很难受。她后来还想去杭州见母亲,但一直没去成,直到1979年母亲去世。

常沙娜的学生、《黄沙与蓝天——常沙娜人生回忆》一书的执笔蓝素明记得,常沙娜回忆关于母亲的事情时,语气十分淡然。但回忆父亲的时候,则常常十分动情,很多细小的画面都让她难以释怀。

譬如常沙娜常常回忆的一个画面发生在1943年,常书鸿从重庆接全家去往敦煌途中。深秋的一天,全家人坐着卡车赶路,停车加油时,常书鸿买了一碗醪糟蛋。端起来刚要吃,卡车突然开动,鸡蛋、汤水泼了他一身,脸上、眼镜上也挂满汤汁。这个中年男人狼狈、窘迫的时刻被常沙娜看在心里,觉得父亲好可怜。当时她12岁。

可能从那个时候起,常沙娜便一直追随着父亲。听他的话,去洞窟里临摹壁画,学敦煌艺术;听他的话,在母亲离去时中断县城的学业,回到莫高窟照顾弟弟。“我不懂,我就跟着爸爸走,他把我带到石窟里去临摹壁画,我特别喜欢,而且画得很有感受。该做啥就做啥,跟你们现在年轻人想的很不一样。”

1986年6月,常书鸿与女儿常沙娜在北京家中仍离不开谈“敦煌”。受访者供图

结缘工美

不仅听爸爸的话,她也听国家的、组织的话,“我没有什么喜不喜欢,我就听大人的话就对了。”后来参加人民大会堂建设,受命担任中央工艺美院院长,她都抱着这样的想法承担了下来。

1951年,建筑学家梁思成和林徽因在故宫的敦煌文物展上偶然见到常沙娜,领着她进了工艺美术的大门。林徽因肺病很严重,常年卧床静养,床上支着一张小桌子,可以写字画画。梁思成身体也不好,有时也在家卧床养病。每天上午10点,常沙娜在林徽因病床前听她讲课。

林徽因改变了常沙娜的人生道路。她进入清华大学营建系担任助教,跨进工艺美术行业。后来,她加入新组建的中央工艺美术学院,20世纪80年代后担任了15年院长。走上这条路,也让她走出了父亲的影子。

父亲做的是文物保护、古代艺术,而她做工艺美术、装饰设计,这是新中国建设中所需要的实用艺术。她为人民大会堂做装饰,为外交活动做国礼,为香港回归设计紫荆花……

很多年里,香港金紫荆广场那朵著名的紫荆花雕塑,设计者都是“中央工艺美院”。直到蓝素明执笔的回忆录写完后,人们才知道,主要设计者其实就是常沙娜本人。她不愿居功,默默地抹去了自己的名字。

常沙娜与“和平鸽”头巾合影。受访者供图

故乡何处

常沙娜生于法国,6岁时回到中国,12岁时到达敦煌,度过了人生中十分重要的5年。她内心的故乡到底在哪里?蓝素明说,是敦煌。“她以前每年都回敦煌,开店的商贩都认识她,她总说,我就是敦煌人。”

常书鸿也曾郑重地写信告诉她:“沙娜,不要忘记你是敦煌人。”五六年前,柯孟德曾与常沙娜一起去过敦煌莫高窟。莫高窟一直保留着常书鸿故居,陈设简陋,土炕、书桌、木柜,柜顶上摆着断臂维纳斯的小雕塑和常书鸿的油画。常沙娜少年时也曾在这间屋子里生活。

如今,故居里摆着一封常沙娜写给亡父的信:“时光流逝很快,沙娜也到耄耋之年了。我终生以您的教导,走着我一生与敦煌的传统文化艺术脉络跋涉不止的事业。”

1934年,常书鸿在巴黎画的《画家家庭》。受访者供图

常沙娜偶尔会哼起一首法国童谣:“在阿维尼翁桥上,我们跳啊跳,在阿维尼翁桥上,我们跳圆圈舞……”每次她唱起幼儿园学的童谣,她都满脸幸福和平静。

那句著名的法国谚语常常被她挂在嘴上,每当想起母亲,每当想起一生中那些用语言难以说清楚的事,她脑子里都会闪现这句旷达的谚语——C'est la vie,这就是人生。

![中国文玩风向标十大城市 快看有你的家乡吗[图文] 中国文玩风向标十大城市 快看有你的家乡吗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eu2mlcl03di.webp)

![明清黄釉成为皇家专属的釉色[图文] 明清黄釉成为皇家专属的釉色[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/204aalw5gyr.webp)

![摄影爱好者的福利:5步教你拍出裸眼3D大片[图文] 摄影爱好者的福利:5步教你拍出裸眼3D大片[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d3djgehmliw.webp)

![险些化为乌有的簋中之王公式簋[图文] 险些化为乌有的簋中之王公式簋[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1rfjl2em3bt.webp)

![88岁老人刻出四菜一汤木雕[图文] 88岁老人刻出四菜一汤木雕[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rdkxtg4jmaq.webp)

![看看都有哪些童书会成为惊艳世界的绘本[图文] 看看都有哪些童书会成为惊艳世界的绘本[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vuoe1xbris0.webp)

![皇族最爱宝石竟是红珊瑚[图文] 皇族最爱宝石竟是红珊瑚[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/15qh31in5ai.webp)

![小水洼里的世界[图文] 小水洼里的世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x0y2kvgyep0.webp)

![御瓷之上 龙翔九天[图文] 御瓷之上 龙翔九天[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m53js10vnwt.webp)

![武汉大学生用1500个瓶盖拼出“中国地图”[图文] 武汉大学生用1500个瓶盖拼出“中国地图”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ig2qsee5g4p.webp)

![从记者到上书房[图文] 从记者到上书房[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ur5a20r1o10.webp)

![隐藏在大自然中的“人体艺术”[图文] 隐藏在大自然中的“人体艺术”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xyi1mxuin1y.webp)

![古埃及石棺首见天日 木乃伊脚趾外露[图文] 古埃及石棺首见天日 木乃伊脚趾外露[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sod13qoas2h.webp)

![韩国艺术家用废杂志打造装置艺术[图文] 韩国艺术家用废杂志打造装置艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yrb15qoitpo.webp)

![张之洞也曾以润笔受贿[图文] 张之洞也曾以润笔受贿[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xgaqv44dcpy.webp)

![张大千向叶浅予学画[图文] 张大千向叶浅予学画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cefp4o5jrhq.webp)

![明朝服饰全球仅存100余件[图文] 明朝服饰全球仅存100余件[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xv54v0le52r.webp)

![非洲人的绝活黑木雕价值不菲[图文] 非洲人的绝活黑木雕价值不菲[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3j3xlzfxjof.webp)

![凡高《耕地的农妇》幕后故事:花钱请农民当模特[图文] 凡高《耕地的农妇》幕后故事:花钱请农民当模特[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/khmh05faitu.webp)

![画家丁乙作品拍卖超千万 当年一幅画换一听咖啡[图文] 画家丁乙作品拍卖超千万 当年一幅画换一听咖啡[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zxsbybiruhd.webp)

![再说丰梦忍和丰子恺润格[图文] 再说丰梦忍和丰子恺润格[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ulgr4qbspmp.webp)

![收藏业红火:旧书摊里出财富[图文] 收藏业红火:旧书摊里出财富[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4sihov2alsm.webp)