| 中文名 | 蟠螭纹铜镜 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 蟠螭纹铜镜 |

| 时代 | |

| 门类 | 青铜器 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(新00118427) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

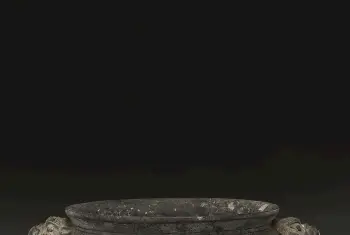

蟠螭纹铜镜❖图片

蟠螭纹铜镜❖简介

蟠螭纹铜镜,直径19.3厘米,重0.527kg。

柱形钮,圆形钮座中空,凸起于镜背,有镂空花纹三组,主纹为三条相互盘结缠绕的螭龙,螭口怒张,吻上下各有一长牙,头上独角,一前足高举,团身。纹饰充满动感。地纹由圆形与三角形相间的雷纹组成。镜卷缘。

铜镜为鉴照之器,属日常生活用具。我国出土最早的铜镜时代为齐家文化时期,但是直至春秋时期,铜镜的生产和使用仍不普遍,到了战国时期,始大量生产。

相关知识科普

蟠螭纹

蟠螭,即盘曲的龙,躯体较为粗壮。《文选》:“白鹿孑蜺于欂栌,蟠螭宛转而承楣。”

螭

又名蟠螭纹,青铜器纹饰之一,盛行于春秋战国时期,图案近似传说中没有角的龙,张口,卷尾,体蟠屈。

螭纹

螭,传说中的一种龙,又名螭虎龙。明式家具常用为装饰纹样。

钮

即铜镜背面中央的凸起部分,有穿,可系以丝带,便于把持和悬挂。

镂空

镂空是瓷器的装饰技法之一,也被称作“镂花”或“透雕”。它是将器物胎体上的纹样镂通,形成内外通透的图案。

盘

青铜器中的盘一般为承水器,多与匜、盉配合使用。其用法据《礼记·内则》载:“进盥,少者奉槃(盘),长者奉水,请沃盥,盥卒授巾。”沃盥,即洗手,以匜或盉浇水于手,盘则用来承接弃水,宴飨前后行之,也称“沃盥之礼”。此盘形体颇大,也可作盛水之用。青铜器中的盘最早出现于商代早期,战国时逐渐消失。

角

角是饮酒器,常与爵、觚等组合使用。《礼记·礼器》:“宗庙之祭,尊者举觯,卑者举角。”

地纹

主体纹饰周围的细小纹饰,视之如主体纹饰饰于其上。地纹通常有雷纹、回纹等。

雷纹

由近似“丁”字形的线条互相勾连组成。此种纹饰盛行于晚商至周初,战国时再度流行。

鉴

鉴在古籍中又作“滥”。以“金”为形旁时是示所名之器为铜质,以“水”为形旁则示此类器为盛水器。青铜鉴多作为礼器或陈设之器,未必皆是日用盛水器。鉴可分为圆、方二类,最为习见的器形是圆鉴。特大型的鉴可用作浴盆。此外,鉴还可在祭祀时存祭品,或盛冰以冰镇食物。

齐家文化

齐家文化系继承马家窑文化发展而来,是黄河上游地区新石器时代晚期至青铜时代早期的一种文化,因1924年首先发现于甘肃省广河县齐家坪而得名。据碳14法测定其年代距今4100年左右。遗址主要分布在青海、甘肃等地。齐家文化陶器大致可分为泥质红陶和夹砂红陶两类,造型有鬲(li,音立)、斝(jiǎ,音甲)、甑(zèng,音憎)、罐、盆、盉、碗、豆等,以罐最为多见。罐有单耳、双耳、三耳者,其中最具特征的是双耳大罐。