| 中文名 | 黄釉黑彩竹纹瓶 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 黄釉黑彩竹纹瓶 |

| 时代 | |

| 门类 | 陶瓷 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(新00153507) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

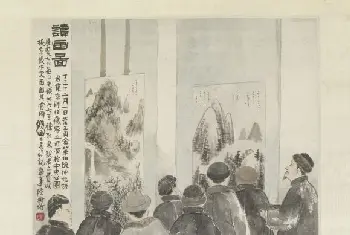

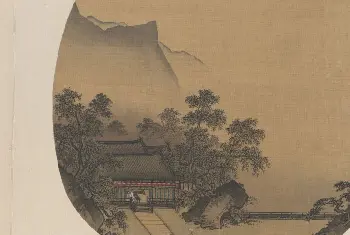

黄釉黑彩竹纹瓶❖图片

黄釉黑彩竹纹瓶

黄釉黑彩竹纹瓶底部

黄釉黑彩竹纹瓶❖简介

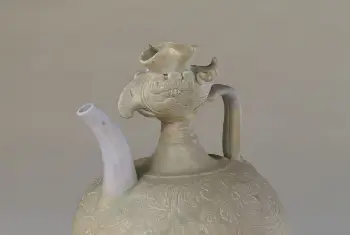

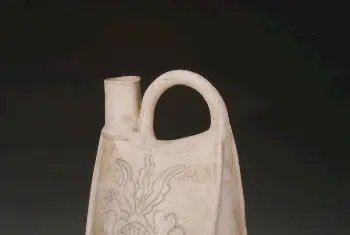

黄釉黑彩竹纹瓶,宋,高29.8厘米,口径5.3厘米,足径8.2厘米。

瓶小口出沿,短颈,丰肩,鼓腹,腹下收敛,瘦足。胎呈粉白色,胎上涂一层化妆土,再通体施褐黄釉。外壁在釉下以黑彩描绘纹饰,肩与足部为相间的弦纹和波纹,腹部画竹纹,竹叶以单笔绘成,简洁生动。

此瓶之黑彩施于褐黄釉下,呈现出与磁州窑白地黑彩器不同的艺术效果。梅瓶在宋、金、元时期的北方磁州窑、山西介休窑等地许多窑口均有烧造,但此种在褐黄釉下绘黑彩竹纹的梅瓶并不多见。此瓶应为盛酒用具。

相关知识科普

黄釉

低温黄釉瓷器创烧于明洪武时的景德镇官窑,以后各朝多有烧造。以“黄”与“皇”谐音,故以黄色象征皇家的尊贵,黄色瓷器亦只限于御用。黄釉瓷器均采用两次烧成,即先高温烧成涩胎或素白瓷,然后施黄釉,再入窑经850-900℃烘烧而成。由于黄釉瓷器常以浇釉法施釉,故有“浇黄”之称。对于颜色娇嫩如鸡油者,人们又称之为“娇黄”或“鸡油黄”。统观历史上的黄釉瓷器,以明弘治朝之产品最受称道,被视为黄釉瓷器的典范。其釉面光洁,釉色浅淡娇嫩。从故宫博物院收藏的诸多弘治黄釉瓷器来看,其呈色几无差异,表明当时黄釉瓷器烧造技术之娴熟。

化妆土

化妆土,即把较细的陶土或瓷土,用水调和成泥浆,涂在陶胎或瓷胎上,在器物表面留着的一层薄薄的色浆。化妆土又称陶衣。

弦纹

古器物上最简单的传统纹饰,在青铜器上呈现为凸起的横线条。大多数情况下,弦纹是作为界栏出现的。在陶瓷等器物上亦有专用弦纹装饰者。

磁州窑

北宋、元、金代北方地区著名的民间瓷窑之一。窑址位于河北磁县观台镇与彭城镇一带,宋代属磁州,故名。产品以白瓷、黑瓷和白地釉下黑、褐彩绘瓷为主。白瓷装饰有划花、剔花、绿斑、褐斑及珍珠地划花等。白地釉下黑、褐彩划花器是磁州窑的优质瓷,器物除瓶、缸、罐、碗、盆等日用品外,以瓷枕颇为著名,枕底往往有张家、李家、王家和陈家造等印记。图案内容除一般的花鸟禽兽外,还有各种富有生活气息的题材,清新活泼。瓷枕上往往书写宋、金流行的词牌、曲牌,如《满庭芳》、《朝天子》、《普天乐》等,开创了我国瓷器彩绘装饰的新途径,在我国陶瓷史上占有重要地位。

梅瓶

瓶式之一种,因口径之小与梅之瘦骨相若而得名。瓶体修长,小口,短颈,丰肩,肩下渐收敛,圈足,有的附盖。梅瓶为盛酒用具。自宋代开始流行。元代梅瓶除圆形外,尚有八方形。明清时梅瓶器型从瘦长秀丽演变为肥矮丰硕,并由日用瓷渐变为陈设瓷。以景德镇窑制品最佳。