| 中文名 | 周府造铜鎏金佛坐像 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 周府造铜鎏金佛坐像 |

| 时代 | |

| 门类 | 雕塑 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(新00138954) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

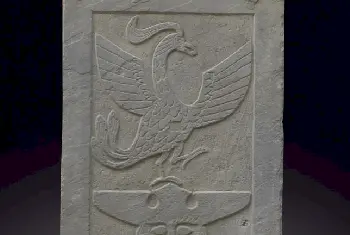

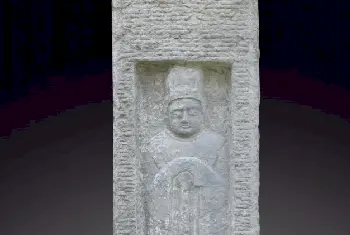

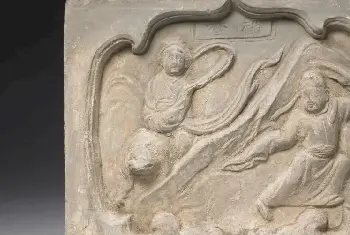

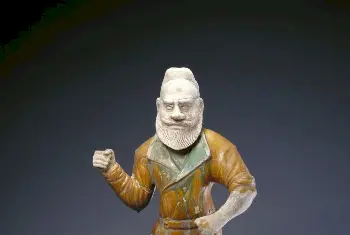

周府造铜鎏金佛坐像❖图片

周府造铜鎏金佛坐像❖简介

周府造铜鎏金佛坐像,明洪武二十九年(1396年),高6厘米。

释迦像发作螺髻,手施禅定、与愿印,身著袈裟,结跏趺坐于莲台上。莲台下为六角束腰 须弥座,须弥座束腰间刻发愿文云:“周府欲报四恩,命工铸造佛相,一样五千四十八尊,俱用黄金镀之,所以广陈供养,崇敬如来,吉祥如意者。洪武丙子四月吉日施。”周府可能是周王府简称。《明史·卷一百十六》载,朱元璋第5子朱橚,初封吴王,洪武十一年(1378年)改封周王,十四年(1381年)就藩开封。二十二年(1389年),朱橚弃藩就凤阳,帝怒,使居京师,二十四年(1391年)归藩。后因有谋逆嫌疑,复召还京,锢之。成祖入南京,复爵。洪熙元年(1425年)薨。

这种铜鎏金佛造像,除北京故宫博物院有数件收藏外,还见于上海、北京及日本等公私收藏。从鎏金、发愿文保存情况看,应以此件为佳。上述造像反映出明代王府热衷佛教造像的现象。

相关知识科普

鎏金

古代金属工艺装饰技法之一。近代称“火镀金”。此术在春秋战国时已出现。汉代称“金涂”或“黄涂”。鎏金是将金和水银合成金汞剂,涂在铜器表面,然后加热使水银蒸发,而金则附着于器面不脱落。

与愿印

又名“接引印”。即左手下垂,伸五指,掌心向外。

结跏趺坐

又称全跏坐,正跏坐,是各种佛像中最常见的一种坐法。结砌趺坐的姿式是以左右两脚的脚背置于左右两股上,足心朝天。佛教认为这种坐法最安稳,不容易疲劳,且身端心正。相传释迎牟尼在菩提树下进入禅思,修悟正道,采用的就是这种坐姿。

束腰

束腰,明清家具部件名称。原是须弥座上枭与下枭之间的部分,在家具上指面框和牙条之间缩进的部。束腰是我国传统家具造型的典型式样之一。

须弥座

须弥座,又名“金刚座”、“须弥坛”,源自印度,系安置佛、菩萨像的台座。须弥即指须弥山,在印度古代传说中,须弥山是世界的中心。另一说指喜马拉雅山(又名大雪山)。用须弥山做底,以显示佛的神圣伟大。我国最早的须弥座见于云冈北魏石窟,是一种上下出涩、中为束腰的形式。迨至唐、宋,上下涩加多,且有莲瓣之类为饰,束腰部分显著加高,并有束腰柱子(蜀柱)将之分割成若干段落,这类形制在宋代叫做“隔身版柱造”。但宋代南方有的不用束腰柱子,而用鼓凸出的曲线。唐塔上出现两层用须弥座作承托的佛像、塔幢、坛台、神龛、家具以至古玩与假山。须弥座已从神圣尊贵之物,发展成为由土衬、圭角、下枋、下枭、束腰、上枭和上枋等部分组成一种叠涩(线脚)很多的建筑基座的装饰形式,通常用于尊贵的建筑物基座。后来一些家具,如屏风之类的底座也经常采用这种形式。

发愿文

也称造像记。指刻于佛教造像上记载造像者姓名、造像时间、造像目的、佛像名称等内容的一种文体。

四恩

《释氏要览》卷中讲四恩有两种说法,一是父母恩、众生恩、国主恩、三宝恩;一是父母恩、师长恩、国主恩、施主恩。二者在本质上没有区别,前者是相对普通信众的,后者则是相对寺院僧侣。在一般的发愿文中,有时提及四恩,而更多的时候则是言及为国主、师僧、父母、一切含灵等。

丙子

宋嘉定九年(1216年)。

朱元璋

朱元璋(1328—1398年),字国瑞,濠洲钟离(今安徽省凤阳)人。家贫寒,年17父、母、兄相继去世,孤无所依,入皇觉寺为僧。25岁入郭子兴部,与元兵及各路起兵者长年作战。后称吴国公、吴王。1368年定都南京,年号洪武,明王朝从此开始。

就藩

就藩就是藩王到自己的封地去生活。明太祖朱元璋建立明朝以后,采用诸子分封制。所有的皇室支系,包括皇帝的叔父、兄弟以及除皇太子以外的儿子等都被封为王,一旦成年就应当离开京师到自己的封地生活,谓之“之国”、“就藩”。这些封地位于各省,藩王有极其富丽宏大的王府和丰富的赡养费用,但不得干预地方政事,而且非经皇帝同意不得离开自己的封地,回京朝觐有严格的规定。这种类似放逐和圈禁的制度,目的在于避免皇室受到支系的牵制和干涉。

造像

又作造象。古时为生人、亡人或己身祈福,多于僧寺或崖壁间镌石成佛像,亦有以金属铸造佛像者。所造佛像称之为造像。