| 中文名 | 剔彩龙凤纹碗 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 剔彩龙凤纹碗 |

| 时代 | |

| 门类 | 漆器 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(故00107914) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

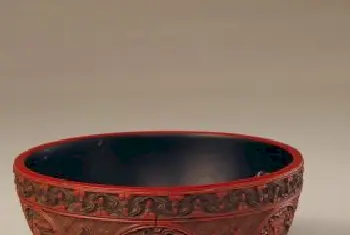

剔彩龙凤纹碗❖图片

剔彩龙凤纹碗❖简介

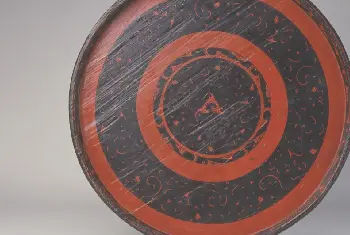

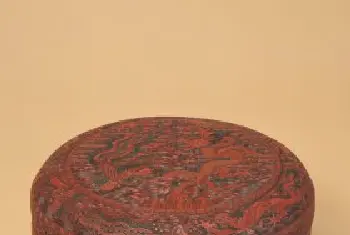

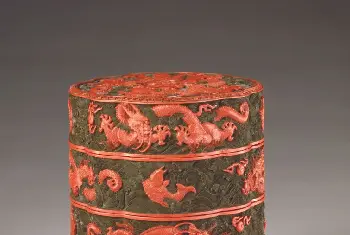

剔彩龙凤纹碗,高7厘米,口径15厘米。

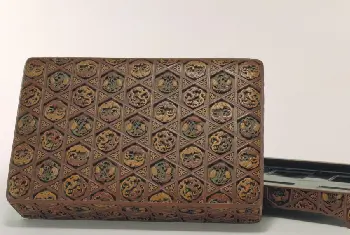

此碗剔彩红、绿、黄3色,自下而上为红、绿、黄、绿、红5层。碗口缘饰璎珞纹一周,外壁有6个圆形开光,分雕彩漆3龙3凤,开光外刻方格锦纹,上压银锭、圆钱、珊瑚、如意、方胜等杂宝纹,近足处为一周莲瓣纹,圈足外壁雕红漆回纹。碗里、足内均髹黑漆,底正中竖刻填金楷书“大明嘉靖年制”6字款。

乾隆时期有此碗的仿品,大小、图案、设色均依样模仿,但从漆质、漆色及雕工等方面依然可以分辨。嘉靖雕漆漆质具滞涩感,漆色灰暗不鲜,刀工稍显粗糙;乾隆仿品漆质温润,色泽纯正,尤其是朱漆鲜红,刀工犀利准确,棱线清晰有力,运刀如笔。与乾隆雕漆相比,嘉靖时漆色、刀工均有不及。

相关知识科普

剔彩

雕漆品种之一,亦称雕彩漆。其技法是用多种色漆分层涂于器物表面,雕刻时分层取色,其花纹五色斑斓。

璎珞

由宝石、珍珠和贵重金属串联起来的环状物,古代南亚次大陆有地位的人们与我国古代贵族常佩带。在佛教造像里菩萨身上多披挂璎珞。

璎珞纹

陶瓷器装饰纹样之一。璎珞原是用丝线将珠石编串成多缕的颈部装饰物。《晋书·林邑国传》载:“其王服天冠,被璎珞。 ”将璎珞形象用于塑像或其它器物作装饰纹样称璎珞纹。其始见于元代宗教人物的瓷塑上,明清两代在青花、五彩、珐华器上大量出现。

开光

我国传统装饰技法之一。即为使器物上的装饰变化多样或突出某一形象,往往在器物的某一部位勾勒出某一形状(如扇形、蕉叶形、菱形、心形、桃形、圆形等)的空间,其内饰以图纹。

珊瑚

珊瑚是由生长在海里的一种低级腔肠动物珊瑚虫分泌出来的大量石灰质堆积而成,多呈树枝状,断面有同心层状花纹。其化学成分为碳酸钙,主要以方解石的形式出现,硬度为3.5—4,比重为2.60—2.70。不耐酸碱。珊瑚主要有红、白、绿、紫等颜色,其中以颜色纯正的红珊瑚为上品。

珊瑚质地细腻柔韧坚实,可用来雕刻工艺品或镶嵌首饰,还可入药。在亚洲,珊瑚的主要产地在日本到台湾一线海域,海南岛及西沙群岛亦有出产。

清代,一、二品官员的顶戴都是用红珊瑚制成。

方胜

以两个菱形部分叠压相交而构成的纹样,也指用金、银、玉石、丝等材料制作成的这种纹样的饰物。

杂宝纹

由古代一些常用的吉祥物所组成的纹饰。通常有珠、钱、磬、祥云、方胜、犀角杯、书、画、红叶、艾叶、蕉叶、鼎、灵芝、元宝、锭等。

莲瓣纹

莲花俗称“佛花”,莲瓣纹是佛教文化影响下流行的纹饰。南北朝时期由于佛教文化盛行,瓷器上常用莲瓣纹做装饰。隋初瓷器装饰也受此风影响。

回纹

家具上常用的纹饰之一,由陶器和青铜器上的雷纹衍化而来,寓意吉利深长,苏州民间称之为“富贵不断头”。在家具上,回纹主要作为边饰,用于边框、牙条、足端或束腰等处。家具上大量采用回纹见于清代。

雕工

雕镂之工。

雕漆

髹漆工艺之一,亦称刻漆。其工艺技法是在胎体上层层髹漆,少则几十层,多则百层以上,然后在漆上雕刻花纹。其胎以木质居多,漆色有红、黄、绿、酱等。