| 中文名 | 宣德款铜熏炉 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 宣德款铜熏炉 |

| 时代 | |

| 门类 | 青铜器 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(新00044812) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

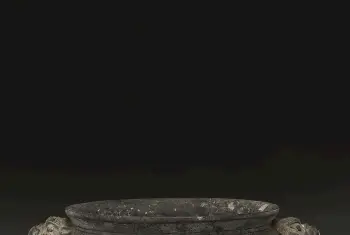

宣德款铜熏炉❖图片

宣德款铜熏炉❖简介

宣德款铜熏炉,清,高19.2厘米,口径14厘米。

铜炉直口,直腹,圜底,立耳,扁足。盖镂空,饰双龙捧寿纹。器表呈鳝鱼黄色,光泽内敛。外底铸有“大明宣德年制”阳文楷书款。根据龙纹推断,应属清代仿品。盖内烟熏痕迹清晰,显系经常使用所致。

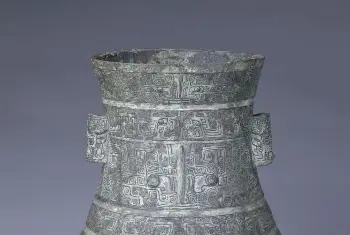

根据《宣德彝器图谱》记载,宣德皇帝深感内廷、宗庙、郊坛陈设的鼎彝 “式范猥鄙,略无雅致”,于是利用暹罗等地进献的风磨铜,参考《宣和博古图》、《考古图》等图样,以及柴、汝、官、哥、定窑“款式典雅者”重新铸造各式铜器,而铜炉是其中的佼佼者。明朝末年,有的文人将宣德铜器与永乐雕漆、景泰珐琅、成化斗彩等量齐观,称其“精巧远迈前古”。仿造宣德铜器的活动大概始于明末,清雍正、乾隆时期达到高潮,清宫造办处活计档中经常可以看到制作“宣铜”的记录。

此铜炉为吴景洲先生捐献。

相关知识科普

熏

也称香熏,为焚香用具。瓷熏开始出现在三国东吴时期,两晋南北朝时期比较流行。它的出现是为了适应当时贵族子弟“无不熏衣剃面,敷粉施朱”的生活习俗的需要。明清时期瓷熏的造型和装饰更加丰富多彩。

镂空

镂空是瓷器的装饰技法之一,也被称作“镂花”或“透雕”。它是将器物胎体上的纹样镂通,形成内外通透的图案。

鳝鱼黄

又称鳝鱼皮,为黄、绿相间而偏黄的结晶釉。其形成机理是釉中的铁、镁与硅酸化合而产生结晶,以其色如鳝鱼皮而得名,俗称“鳝鱼黄”。从传世实物看,以雍正、乾隆时期产品为多,是这两朝的官窑制品,故这类器物的器底刻有篆书“大清雍正年制”、“大清乾隆年制”款。

阳文

篆刻的一种方式,即把印文镌成凸状,在纸上钤盖时印文是红色,因而又称为朱文。

龙纹

陶瓷器装饰纹样之一种。明、清两代是陶瓷器以龙纹为装饰的全盛时期,主要采用釉上、釉下彩绘方法,亦有印花、刻划等工艺。龙的体态有较多变化,常见有云龙、戏珠龙、海水龙、螭龙、行龙、立龙、正面龙、侧面龙、夔龙等。

彝

彝是古代一种盛酒的器具,一般为方形或长方形,有盖,盛行于商代时期。

内廷

广义即为宫廷。紫禁城范围内可统称内廷或大内。狭义讲即为宫廷后部帝后生活区。

鼎

商周时期青铜器的一种,原为食器,用以烹煮或盛放肉食,后逐渐成为祭祀、征伐、丧葬等活动中陈设的一种礼器。同时,鼎也是贵族进行宴飨、祭祀等礼制活动时最重要的礼器之一,所谓“钟鸣鼎食”,即指代贵族。此外,鼎也被作为王权的象征,《左传》宣公三年记楚庄王问鼎中原,即窥视中原王权之意。鼎数目的多寡有着严格的等级区别。即:天子九鼎,诸侯七鼎,大夫五鼎,士三鼎。

定窑

宋代北方著名瓷窑。窑址在河北曲阳涧磁村。始烧于晚唐、五代,盛烧于北宋,金、元时期逐渐衰落。北宋定窑以烧造白釉瓷器为主,装饰方法有划花、刻花、印花和捏塑等。纹饰以莲花、牡丹、萱草为常见,画面简洁生动。定窑除烧白釉外还兼烧黑釉、绿釉和酱釉。造型以盘、碗最多,其次是梅瓶、枕、盒等。常见在器底刻“奉华”、“聚秀”、“慈福”、“官”等字。盘、碗因覆烧,有芒口及因釉下垂而形成泪痕之特点。

雕漆

髹漆工艺之一,亦称刻漆。其工艺技法是在胎体上层层髹漆,少则几十层,多则百层以上,然后在漆上雕刻花纹。其胎以木质居多,漆色有红、黄、绿、酱等。

珐琅

珐琅,又称“佛郎”“法蓝”“琺瑯”,是一外来语的音译词。珐琅的基本成分为石英、长石、硼砂和氟化物,与陶瓷釉、琉璃、玻璃(料)同属硅酸盐类物质。中国古代习惯将附着在陶或瓷胎表面的称“釉”;附着在建筑瓦件上的称“琉璃”;而附着在金属表面上的则称为“珐琅”。 金属胎珐琅器则依据在制作过程中具体加工工艺的不同,可分为掐丝珐琅器、錾胎珐琅器、画珐琅器和透明珐琅器等几个品种。

斗彩

釉下青花与釉上彩相结合的彩瓷品种。始见于明代宣德年间,真正的斗彩则成熟于明成化年间。成化釉上彩一般有三四种,多则达六种以上,色彩较鲜艳。它是以青花料在瓷坯上双勾出花鸟、禽兽、人物的轮廓线,施透明釉,入窑高温烧成后,再在釉上填入彩料,再入窑经低温烧成。斗彩瓷器以小件杯、碗、高足杯为主,大件瓷器较少。清代斗彩瓷器以雍正斗彩为代表。