她的画像已变成了一个纯粹的女性世界——那是一个没有男人在场,或者拒绝男人在场的地方。她不再去附庸男人眼中所理想的样子,而是以强烈的语言,描绘着自己应该有的样子。在她心中,两性的传统关系彻底瓦解。她终于摆脱了男性艺术秩序和审美体系里符号化的女性形象,获得了独立存在的意义。

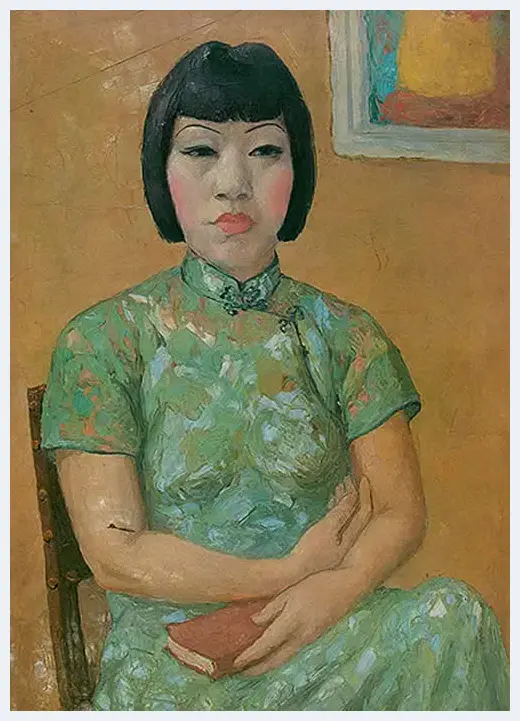

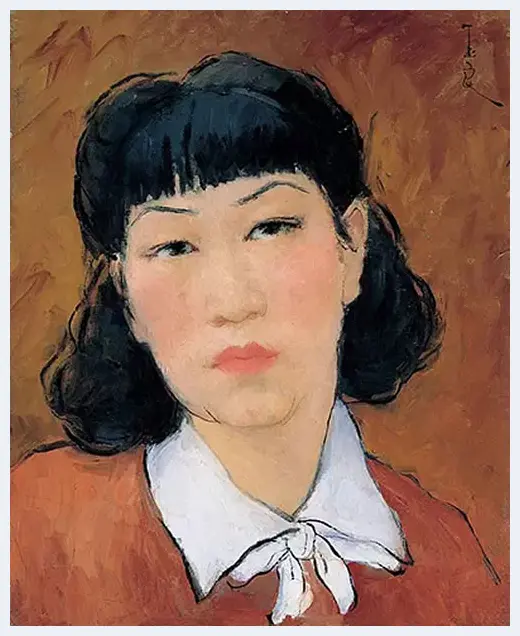

△ 潘玉良 《拿书的自画像》 91cm×64cm 布面油画

期许之像

从青楼婢女到留洋学生、从大学教授到旅法画家的传奇经历,加之巩俐、李嘉欣前后两位女星的戏剧化演绎,让人很容易对潘玉良的容貌产生美好的遐想。看她流传在世的十余张自画像,亦觉得那是民国淑媛该有的模样。

然而翻检潘玉良的诸多照片,实觉反差太大:本人五短身材,颇为壮硕,衣着潦草,皮肤粗粝;短发蓬乱而不事打理,脸宽且长;眉毛高挑如随时弹拽之弓,细眼眯缝;鼻子扁塌,厚唇紧闭,凛然不可侵犯,魁悍如男相。

真实版的潘玉良似与娇柔妩媚绝缘,甚至可谓形容枯槁。至于性情,与她有过交往的人也持一致的态度:此人性格豪放,大嗓泼辣,能喝酒,会划拳,爱唱老生……连丈夫潘赞化在1955年的与妻书中也评价道:“你一生不解(讲)究装饰,更有男性作风。少年骑马射箭,都是好手……”

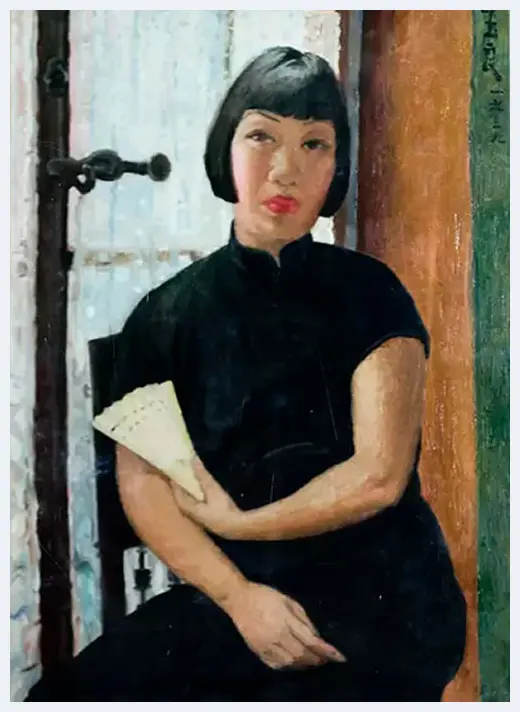

△ 潘玉良 《执扇自画像》 91cm×64cm 布面油画 1939年

而就是这样一个不修边幅、性格大咧的人,自知无天生丽质之貌,更无后天良好的养成环境,需倾其全部心智、精力方能攻克高艰深的艺术专业,便无暇、亦无心去妆扮自己,一心扑于创作,一路跌跌撞撞奔向心之向往的艺术殿堂。

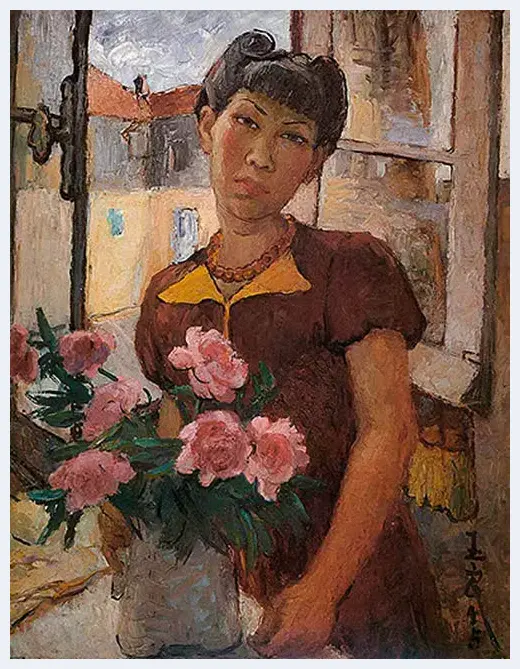

但潘玉良终究不甘,明明女子身,她的内心始终涌动着女性的百媚千红,这不甘毫不遮掩地投射在她早期的自画像中:

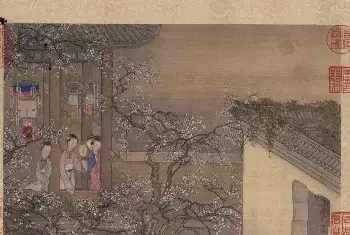

这些自画像往往用色丰富、笔触明快。画中的女子一律身材高挑、皮肤白皙、妆容精致、姿态优雅;她们的头发被精心盘饰,穿极具古典韵味的中式绣花旗袍;纤手执扇或书籍,周身往往被鲜花环绕。

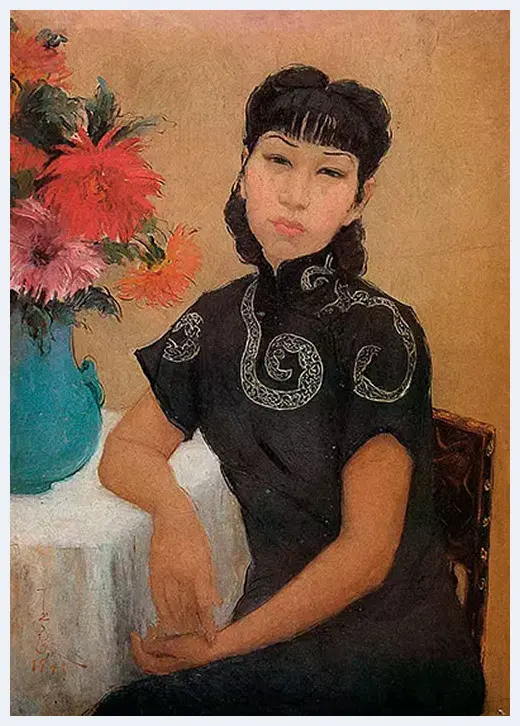

如1940年所绘的《自画像》(下图一),发髻卷起、略施粉黛、衣着绣花黑旗袍、倚桌而坐的她,甚至可以说是美丽入时的,周身散发着一股令人过目不忘的东方气质。潘玉良把这张画拍成照片寄给丈夫,在背面题诗:“边塞峡江三更月,扬子江头万里心”。

△ 图一 潘玉良 《自画像》 90cm×64cm 布面油画 1940年

然而,真实的潘玉良与其自画像相去甚远,与其说是失真的粉饰,不如说是她在用绘画重塑他人期许中的自己。

早年的青楼出身经历,如胸口洗不去的“红字”一般,让她毕生活在他人轻蔑甚至鄙夷的目光里。她曾为此自卑、惶恐——无法改变现实,便以绘画脱胎换骨。在画中,她滤去黑色的童年阴影,长成为知书达理、贤良淑德的大家闺秀:她端庄而典雅,自信而自足,仿佛拥有了民国女性所具备的所有美好特质。

其实,自画像于那一时期的潘玉良来说,本就是一种带着“滤镜”的自述。它不再局限于对自我的认识和审视,而是或隐或显地流露出对他者眼光的预测与猜度。她出身卑贱、长相颓唐,却期冀在丈夫、朋友、同事、世人的评判标准中温婉动人、优雅天真。在她的自画像中,线条与色块所呈现的效果浓烈而灼眼,仿佛是画者急不可耐地召唤出其内心压抑和幻想着的自我。她哪是在画自己,她只是把自己盼望的那个本该活泼、热烈、丰盈、美丽、纯洁的生命,毫无保留地释放了出来。

忧郁之像

二十世纪初,整个巴黎画派都弥散着浓浓的忧郁情绪。夏加尔的“爱与乡愁”,卢梭的“质朴梦境”,常玉的“现代诗意”,无不是画家们将情感、身体、精神的苦痛,化作笔下的述说交织于画面。

一度追摹巴黎画派的潘玉良,亦是如此。在她所有的自画像中,除却《半裸自画像》之外,不曾有一次露出过笑容。

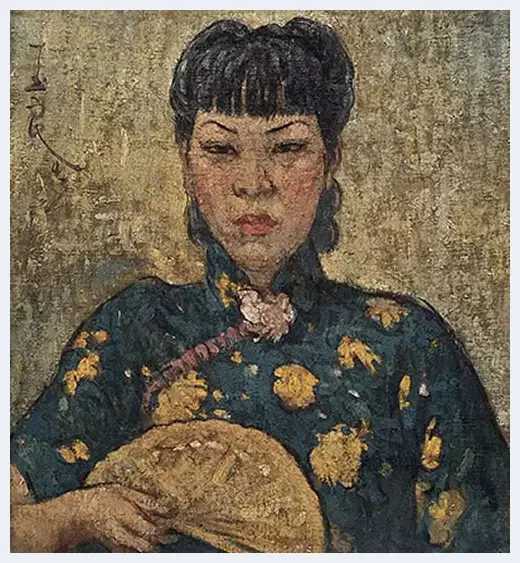

△ 潘玉良 《自画像》49.5×45.5cm 布面油画1943年

人生的苦难与漂泊的哀愁,像不散的阴霾缠绕着潘玉良的人生——幼年成孤,少年被卖。好不容易被丈夫从青楼救出,并一路笃学成为国内最高艺术学府的教授,只因曾经的不洁身世,又遭世俗所诋毁和不容,逼她去国离乡,一生无归。加之异国所处的弱势民族地位,让她深感身份的边缘与自卑;多次动手术的鼻子,让她屡受病痛的折磨;终身没有子嗣,饱尝形影相吊的遗憾和孤独……这一切有如沉重的十字架,永生压迫着她。

照常理,一个女子不畏低微的身份,锤炼并贡献出艺术上绝世的才华,在精神格局与性情秉赋上,当是为世人所珍稀、善待和敬重的;但潘玉良却尝遍世间几乎所有的苦楚,阅尽俗尘人性的卑污。她只能顾自对着画布上已经异化的自己,诉说着别无出口的难言之痛。

△ 潘玉良 《自画像》

也许潘玉良深知她的出身为她招致了太多的恶意,她的人生似乎也冒犯了这个世界,所以她画出的,全是隐忍的思念、忧郁和哀愁。高贵的紫、火热的红、金色的黄……画家热烈的心事在这些色调中尽情释放。画布上的她,常常眉头紧锁,双唇紧闭,一双忧伤甚至愤懑的眼眸游移于画外,与你四目相对。那种观望和审视的情态,让人心痛。

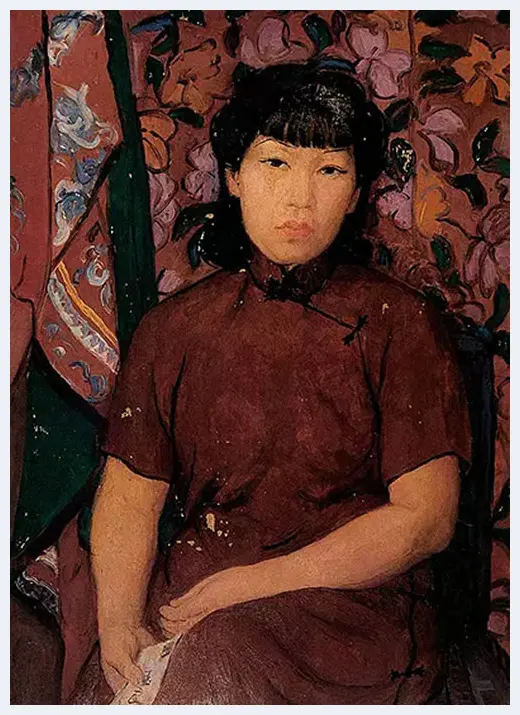

创作于1940年的《自画像》(图二)便是典型的例证。身穿红色旗袍的潘玉良端坐在椅子上,双手自然下垂放在腿上,右手拿着一封信,身后的墙壁上挂着一块花团锦簇的大红布。在一片火红的映衬下,画者手中那写着“玉良”二字的家书尤为醒目。信上写的什么,让她如此忧愁,我们不得而知。但久看此画,你甚至不忍直视她的目光,仿佛下一秒,那双眼中就有泪要涌出。

△ 图二 潘玉良 《自画像》 91cm×64cm 布面油画 1940年

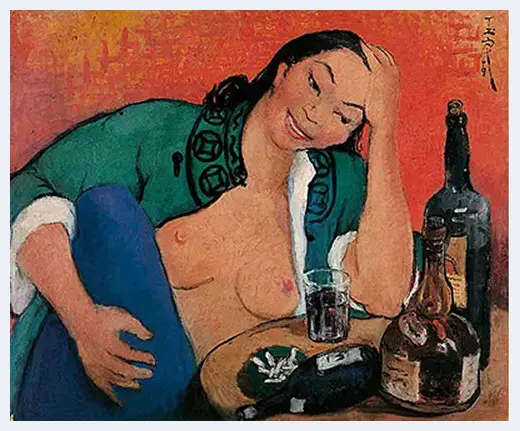

还要回过头去看那幅“唯一的笑容”。这幅潘玉良《半裸的自画像》(图三),于2005年在香港佳士得拍出964万港元。天文数字的背后,是商人无法洞穿的故事。赤红的背景中,画者在桌边独自豪饮。酒瓶七倒八歪,烟缸中满是掐灭的烟头。已入酣醉状态的她旁若无人地敞开衣襟袒胸露乳,毫不顾忌地踩踏着椅子,一手撑住眩晕的头颅,一副醉酒后狂放不羁的样子。

△ 图三 潘玉良 《半裸的自画像》 65cm×80cm 布面油画 1963年

就是在这张画上,潘玉良终于笑了,两颊绯红,神态迷醉,恍入白日梦之境。如其友人所述,似乎这才是她的野生面目——也许她终于与赤裸而真实的自己达成和解,也许唯有杜康,才能让她暂别忧愁。

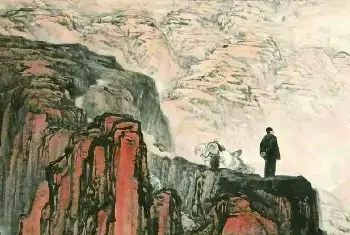

觉醒之像

饱尝了人性之恶的潘玉良,在沧桑历尽后,忽然悟到了一个道理:“艺术是最高的境界和唯一的出路,只有艺术肯定人、祝福人”。回到法国后,她收起悲伤,决心主宰和谋划自己,将那余下的生命全情投入在绘画里,以此支撑和翻转一直风雨飘摇的人生。

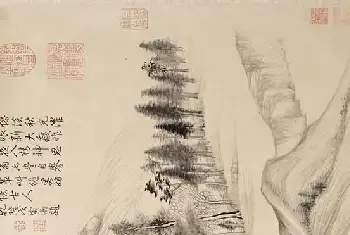

她离群索居、风餐露宿,像苦行僧般潜心于绘画创作中。她结合在法国研习的油画、在意大利修学的雕塑和本身的中国水墨画基础,借鉴了现实主义、印象主义及野兽派等众多西方绘画流派的风格和韵味,逐渐探索出了自己“合中西于一冶”的艺术风格。

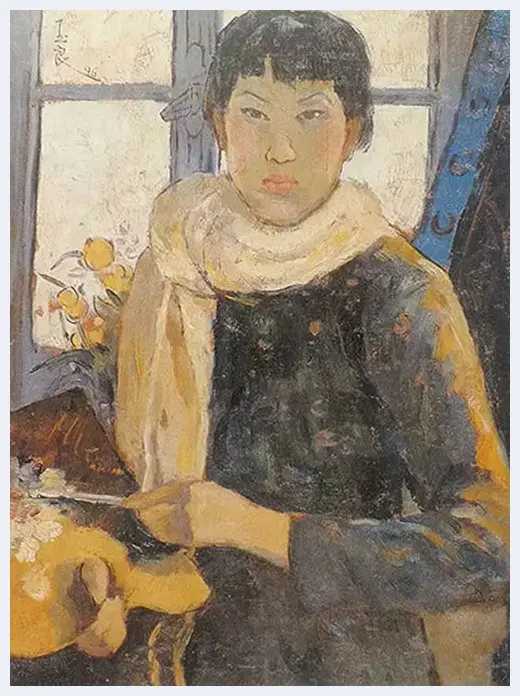

△ 潘玉良 《自画像》 布面油画 33.5cm×25.5cm 1946年

功夫不负有心人,1945 年前后,潘玉良以优异的成绩当选为中国留法艺术学会的会长。此后,她的艺术生涯进入了全盛时期,不仅巡回个展好评如潮,还相继获得了法国国家金制奖章、法国自由艺术协会国际沙龙银质奖、法国文化教育一级勋章、比利时金质奖章、巴黎大学多尔烈奖等……在那段时期,能得到世界这么多殊荣的中国艺术家,大约只有潘玉良一人。

艺术事业上的成就,让潘玉良一直苦苦追寻的自我价值,忽然得到了社会评判标准的肯定,她原本自卑自怜、自怨自艾的情绪得到了拯救,自我的身份价值逐渐明朗。尽管在异国生活依然艰辛,她却坚持不谈恋爱、不入法国籍、不和任何画廊机构签约——她对自己的性别和话语有了更深一层的自觉,开始试图建立起完全独立的私语空间。

1945年的《红衣自画像》(图四)中,潘玉良立于窗前,身体呈S型,右肘倚窗;光线斜逆,打在她松弛的皮肤上;她目光斜视,满脸不屑——你能明显看到,此时此刻画者已不再着意美化自我,而是将真实的自我直接显现。尽管忧愁似乎仍存脸上,但那情绪已从男性和他人“对她的审视”,变为了女性“自我的诉说”。值得一提的是,在那个“女性不得招摇于窗前”的保守年代,“窗”这一意象构成的开放性空间,打破了常被描绘在封闭空间中的女性肖像表现的惯例。她对传统女性压抑的身体、精神的反抗意识,由此自由流出。

△ 图四 潘玉良 《红衣自画像》 73cm×59cm 布面油画 1945年

潘玉良后期的自画像更具表现的意味,她不仅直面了真实的自己,甚至夸张地画出了自己的衰老与丑陋。

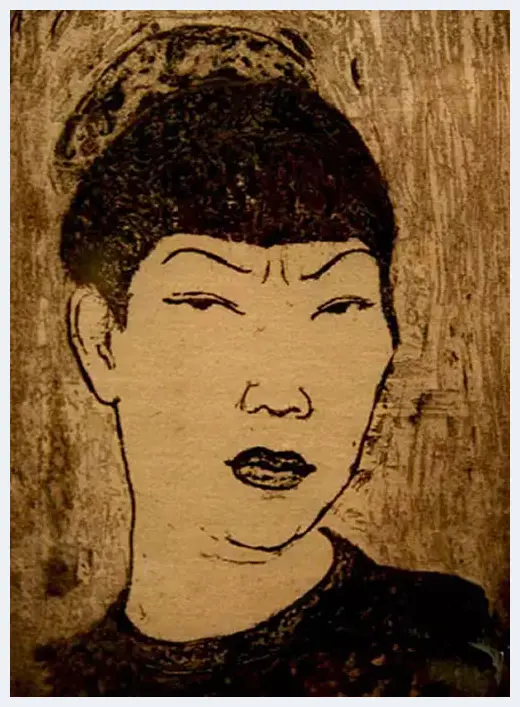

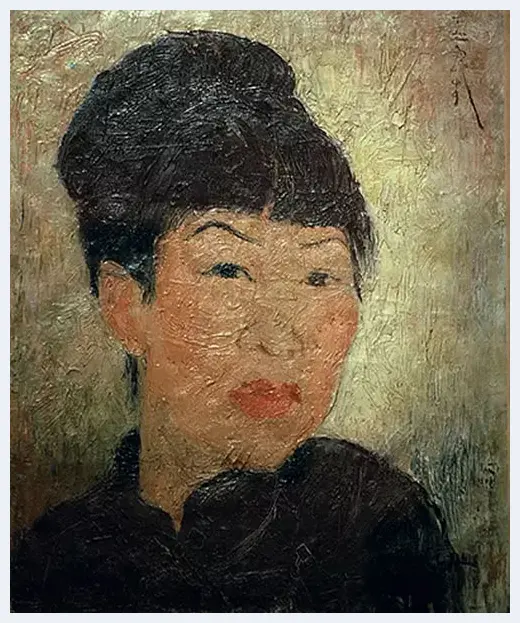

作于1949年的两幅《自画像》(图五-1,图五-2)中,潘玉良用近景特写的方式,对自己的表情和神态作了重点的描摹。背景平面化,去除了所有景物,强调了对自我的表达。她眉目上挑,脸上的皱纹被清晰刻画。她的目光直视观者,甚至带有冷冽的、审视的意味。

△ 图五-1 潘玉良 《版画自画像》 版画 1949年

△ 图五-2 潘玉良 《自画像》 布面油画 1949年

同一时期,她对女性人体的描写也抛去了男性“好色的目光”。她的画像已变成了一个纯粹的女性世界——那是一个没有男人在场,或者拒绝男人在场的地方。她不再去附庸男人眼中所理想的样子,而是以强烈的语言,描绘着自己应该有的样子。在她心中,两性的传统关系彻底瓦解,女性不必一味地顺从、纤柔、优雅、妩媚、羞涩、忸怩,也可以智慧、坚毅、怀疑、审慎、反叛、严肃。她终于摆脱了男性艺术秩序和审美体系里符号化的女性形象,获得了独立存在的意义。

如今,很多人提起潘玉良,依然喜欢套用“妓妾”“传奇”等字眼去消费和过度解读她。其实,哪里是什么妓妾?她终身不爱风尘,却被风尘所误;哪里有什么传奇?她只是从人世的黑暗底层挣扎出来的新女性。在漫长的蜕变过程中,她一直在对人、女人、自己的身体做着不厌其烦的观察、感知和认识。每一次观望“她我”和“自我”,她都真实记录下辩证的思考。她的自我成长和觉醒,是通过那一系列自画像完成的——在对世界长久的慈悲之后,她画出了对自己的慈悲。

书画作品:潘玉良油画作品《瓶花》【晚年精品】