深秋来到,又到了漫山遍野看红叶的时节。谈及中国古代绘画,尤其是传统的文人山水,我们脑海中首先浮现出的,要么是那种墨分五彩、淡雅悠远的浅绛山水,或是设色艳丽、精工细琢的青绿山水。

但是,有一幅描绘秋景的画,从上到下,都被浓艳的红黄色调所覆盖,只在很小的局部,有一片浅色地带。

如果没有专人提示,你可能觉得:这画风太现代了,甚至有点所谓的“国际范儿”。但是,这幅画诞生在古代中国,而且是1000多年前。

这幅打破常规、“很不像中国画”的古画,到底是什么来头?接下来,我们就一起来看看这幅不寻常的画——《丹枫呦鹿图》。

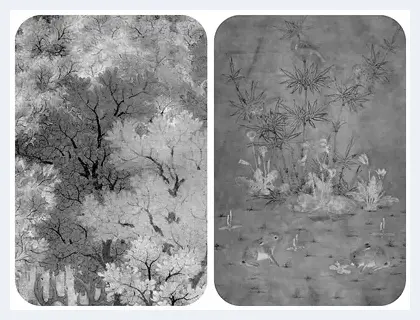

《丹枫呦鹿图》(局部)与《洛神赋图》(局部)对比

《丹枫呦鹿图》(局部)与《竹雀双兔图》(局部)对比

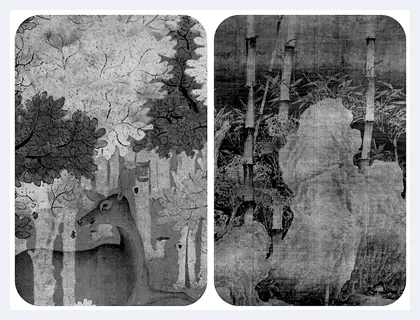

《丹枫呦鹿图》(局部)与《雪竹图》(局部)对比 供图/张嘉欣、羽羽

千年之前,“重彩”出世

跟很多古画一样,这幅画原本没有名。画面主体是一大片红枫和一群正在报警鸣叫的野鹿,后来的鉴赏者,很可能因此将其命名为《丹枫呦鹿图》。画的诞生年代是辽代初期,大约相当于中原的五代、北宋过渡期,距离现在超过1000年。

创作者没有留下名字,专家根据内容考证,应该是当时辽代的宫廷画家所作。按照媒材、技法分类,这是一幅绢本重彩绘画。

画中的树叶或明黄,或紫红,铺满了整个画布,灵动的群鹿点缀其中。这些鹿姿态各异,有的立于林际,有的隐于林内,有的站立,有的蹲伏。突然,远处似乎传来一阵可疑的声响,长着美丽鹿角的领头雄鹿警觉地竖起耳朵,昂首远望,观察是否有威胁袭来。静谧的山光秋色与这突如其来的一惊,构成颇具情趣的动静对比。

相比内容,这幅画的风格更让今人连连称奇。

先看构图,也就是古人说的“章法”“经营位置”,其中有个重要的讲究是“疏密”处理。在中国美术史中,历代理论家、画家有一个基本共识:画画,要疏密有致,尤其忌讳把画面铺得太满。由此,中国画的“留白”历来让人称道。

但你看这幅画,从上到下,不仅用色浓重,而且各种元素密密麻麻。

上半部分的树木植被层层堆叠,密不透风;下半部分有土丘、沟壑,稍有缝隙,但也都是紧凑地出现,没有一寸的留白;中间鹿群所在的地面颜色较浅,但放大细看,是画家用密密麻麻的小短线,勾勒出一大片草甸。

再看技法。这幅画用笔都是以细细勾勒为主,几乎看不到皴擦和水墨渲染的痕迹,甚至有些近乎油画的手法。相比大多数中国古代绘画,我们能感受到另类的文化元素。

这样一幅“打破常规的中国画”,究竟是怎么诞生的呢?漫山红叶和呦呦鹿鸣背后,到底在传递什么信息呢?

山水花鸟,似是而非

《丹枫呦鹿图》并不像传统文人山水那样保有“留白”的意境,而是全部画满以求还原画家眼中的真实景象。画中的颜色,都来自中国传统矿物质颜料,但呈现的效果却有西方油画丙烯颜料产生的迷幻之美。

如果非要和中原绘画找寻联系,我们能想到五代时期黄筌、黄居寀父子的“黄家富贵”画法,但《丹枫呦鹿图》的浓艳程度却远远超过前者。

接下来,我们可以通过几组对比图,来更加直观地感受《丹枫呦鹿图》的“多重属性”。

在唐代之前,人物画是中国画的主要题材,但如顾恺之、陆探微等画家已经在画面中表现出了树石背景。而在《丹枫呦鹿图》中,我们便可以看到顾恺之《洛神赋图》中的一些画法,与顾恺之笔下细密的线条和双勾填色的方法相似。

只不过在顾恺之的笔下,树石仍然是作为整幅画面的背景,是用来串联人物和画面故事的“配角”,形成“人大于山”的视觉感受。而从《丹枫呦鹿图》中,我们可以根据树石的画法推断出:作者的创作技法较前代已经成熟很多,树木与鹿群的比例自然和谐,树枝的姿态变化真实丰富,在描绘的时候也十分注意前后遮挡的关系。

其次,在继承前人传统的基础上,《丹枫呦鹿图》又加入了地域特色,也就是东北地区白山黑水所孕育的民族文化元素。

叶茂台辽墓出土的《竹雀双兔图》与《丹枫呦鹿图》同为辽代绢本绘画,当我们把这两幅画放在一起比对就能发现:《竹雀双兔图》中花草的设色用了遮盖力较强的石绿和蛤白,在渲染时也并没有沿着勾线轮廓的边缘,而是覆盖住部分墨线,以色块区分形状,这和《丹枫呦鹿图》的设色方式有着异曲同工之妙。

在构图上,《竹雀双兔图》中的各类画面元素排列有序、层次分明,每种植物的造型也基本对称,整幅画面构图平衡,有着与传统绘画不同的装饰意味。这种装饰画的处理方式也与《丹枫呦鹿图》的画面风格不谋而合,这也许就是游牧民族与中原地区不同的审美取向。

最后,除了中国本土文化融合,这张作品中也不乏来自海外的异域文化元素。

同为五代时期的画家徐熙,追求野逸精神和视觉效果,注重写生的真实性。传为徐熙的作品《雪竹图》就体现了以笔墨表现物象造型及空间的技法特征,不勾轮廓,以晕染技法将竹石在画面中衬出。

这一画法与《丹枫呦鹿图》十分相似,画中的鹿先用淡色勾勒轮廓,再用墨多次渲染出浓淡变化,呈现出凹凸分明的体积感。相比一些注重写意的作品,这样的表现手法偏重写实,是随着佛教传入的天竺凹凸画法影响的结果。

呦呦鹿鸣,声从何来

让我们再来看看画里的主角——鹿。

中国古代传统文化中,“鹿”是很常见的元素。看到画名“丹枫呦鹿”,我们很容易想到《诗经·小雅·鹿鸣》:“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙……”

这幅画的命名者应该也是用了《诗经》里“鹿鸣”的典故。但是,对于这幅画来说,鹿的寓意并没有这么简单。

北方的草原、森林地区动物有很多,那辽朝的画家,为什么会选择鹿为描绘对象呢?

这是因为:对于辽代的建立者契丹人来说,鹿具有特殊的意义。《辽史·国语解》记载:“祭麃鹿神:辽俗好射麃鹿,每出猎,必祭其神,以祈多获。”可见,辽人十分崇拜鹿的神灵——麃鹿神,而这种信仰也来自其生活的山林环境,这种地带有丰富的动物多样性,鹿群就是代表性的物种。

根据宋代郭若虚在《图画见闻志》中的记载,辽太祖耶律阿保机长子耶律倍和辽国第七位皇帝辽兴宗耶律宗真都曾绘有《千角鹿图》。

除了作为部落崇拜的精神图腾,“鹿”还有另一个重要寓意。

“逐鹿中原”“鹿死谁手”是我们熟悉的成语,这里作为“猎物”的鹿,成了夺取天下的试金石。辽朝虽然是边疆政权,但其统治者及其先祖很早就跟中原地区进行交流。唐代时期,契丹人的首领还一度被赐姓“李”,与皇室同姓。基于此,契丹人对“鹿”的重要象征意义,应该不陌生。

这幅画中,丛林中的鹿群,因为听到某种信号,正在发出鸣叫。让它们如此警戒的来源,很可能是不远处有准备狩猎的人。据宋代《图画见闻志》记载,包括《丹枫呦鹿图》在内的一组“鹿”为主题的绘画,曾被辽兴宗赠给宋仁宗。

以这样的作品赠给对峙的中原政权,或许蕴藏着契丹人“逐鹿中原”的意图。进入中原宫廷后,或许因为“怪异”的画风,或许传递“逐鹿”的意图,它并没有被宋人重视,没有留下当时的记录。现在我们看到的最早印鉴信息,来自元代内府。随着王朝更替,它一直收藏于宫廷,直到后来被带到海峡对岸。

一开始我们就提到,这张画有很多不按常理出牌的地方,但这种“反常”放在特定的条件下,或许只是“寻常”。

这幅画的铺排方式,在同时期的宋画中很少见,但现代的人并不陌生,因为它很写实,甚至就像随手拍下来的风景照片。同类的作品,西方风景写生中,也常常有。

对应到《丹枫呦鹿图》里,树林和鹿群是秋猎时节的北方游牧、狩猎民族眼中最为熟悉的场景之一。耳濡目染中,这样的画面在画家脑海中形成了强烈的印象。这种跟注重“疏密结合”“虚实对比”,讲究“留白”的中原绘画截然不同的构图方式,恰恰就是当地人对习以为常的生活场景的写实描绘。(张嘉欣、羽羽)

![喜迎党的二十大绘画作品选——著名画家曹展云[图文] 喜迎党的二十大绘画作品选——著名画家曹展云[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wvcmrmiwxjb.webp)

![玉不仅仅是美丽的石头[图文] 玉不仅仅是美丽的石头[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/21nef2j11fc.webp)

![民国扬州画坛的缩影[图文] 民国扬州画坛的缩影[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e5aa0j3jma0.webp)

![陶寺还有多少未解之谜[图文] 陶寺还有多少未解之谜[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xurb3332efg.webp)

![特别推荐艺术先锋人物——画家王铭海[图文] 特别推荐艺术先锋人物——画家王铭海[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bc2d45gnjrm.webp)

![刻字艺术需“传、帮、带”[图文] 刻字艺术需“传、帮、带”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/coquwwmtzf1.webp)

![最奢侈的艺术品:珐琅彩瓷仿制作假的三个时期[图文] 最奢侈的艺术品:珐琅彩瓷仿制作假的三个时期[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3uckutocnhc.webp)

![2021年度杰出艺术家推荐——中国新汉画艺术创始人王阔海[图文] 2021年度杰出艺术家推荐——中国新汉画艺术创始人王阔海[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iz0nfg2gxlb.webp)

![天地玄黄,金墨无界——潘新明在古今中西之间构建永恒[图文] 天地玄黄,金墨无界——潘新明在古今中西之间构建永恒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2koyfcfl2r5.webp)

![在继承中求变化,在变化中求神采[图文] 在继承中求变化,在变化中求神采[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/um5flgg3wxf.webp)

![李志向仙鹤系列作品欣赏[图文] 李志向仙鹤系列作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ie2jan04pvh.webp)

![春山澹冶而如笑——郭熙《早春图》[图文] 春山澹冶而如笑——郭熙《早春图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bjvngavyvzg.webp)

![论傅清超的剪纸艺术[图文] 论傅清超的剪纸艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jaifkk5ikwj.webp)

![张大千花鸟画《天师池所见》欣赏[图文] 张大千花鸟画《天师池所见》欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pya02cawxrd.webp)

![线上藏家VS传统藏家[图文] 线上藏家VS传统藏家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bzrgnkgizxe.webp)

![高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文] 高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rpe31i4qaie.webp)

![重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文] 重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eroioj5u0f0.webp)

![道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文] 道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wi1dpse0q3p.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvuzx5jpyxq.webp)

![海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文] 海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cpaafkvdmfg.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)

![观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文] 观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iwxvd1s1cyb.webp)