“物派”本身不是一个群体的名称,而更像是对一群1970年前后主要活跃在东京的艺术家的松散标识。战后由于欧美经济文化的大规模侵入,使日本社会各方面都受到强烈冲击。在这种铺天盖地的文化侵入下,是选择被动接受西方价值观,还是从日本的传统艺术文化中寻找出路,已经成为日本现代艺术需要迫切解决的问题。于是,出现了一批反对照搬美国艺术的模式和观念,主张运用东方艺术的独到观念和思想的日本艺术家。

尽管“物派”艺术家强调“物质”,但他们并不喜欢“物派”这个词汇,因为它不能表达他们的批评立场。他们关注物质与物质、物质与空间、意识与存在的关系,以及由此而产生的“场”的变化。“物派”把想要表现的内容尽可能地最小化,以表现自然界的存在方式,引导人们认识世界的“原初状态”。

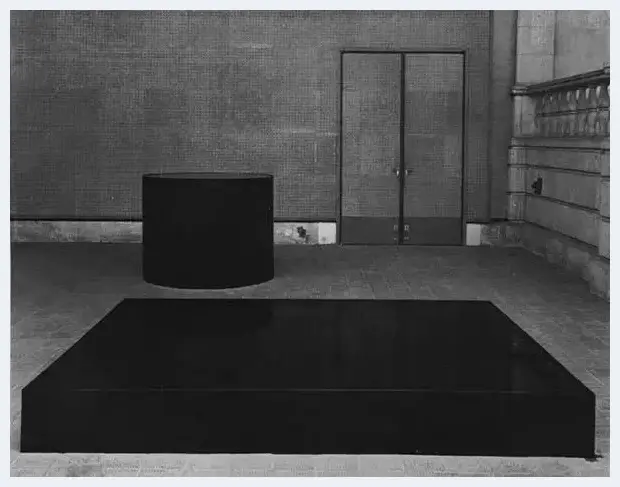

《碳》成田克彦 1970 年

“物派”的日文发音叫“Mono Ha”,在英译中也使用同样名称,这种无意义的音译名词倒是相对恰当不会被过多误解。“物派”在日文里也不用汉字“物”,而是用假名来表示(“派”则用汉字)。但翻译成中文就是“物派”,国人从汉字“物派”一词字面上反倒容易产生误解。窃以为,从中文的角度去理解,“物象派”“物派”或“场域派”,也许更接近于物派本身的含义。

《空相-水》关根伸夫 1969年

“物派”是在上述自我反省、审视、批判的大时代下出现的产物。如果说“具体派”的时代背景还具有较强的日本政治意识唤醒特征的话,那么“物派”则将注意力更多地转移、瞄准至和人息息相关又曲高和寡的哲学领域。

《位相——大地》关根伸夫 1968 年

1968 年关根伸夫于神户“第一回神户须磨离宫公园当代雕塑双年展”上创作的《位相——大地》之后,李禹焕的评论文章强化了关根作品的理论注脚,即世界的原本状态和人的行为之间的哲学意义。《位相——大地》拉开了早期“物派”的序幕,也是被界定为“物派”最初的代表性作品。可以说是先有了作品,就这一作品引发的探讨,才逐渐形成了“物派”的理论基础;也可以说,关根伸夫的作品给存在于李禹焕脑中艺术、哲学两者间关系的思考打开了闸门,刺激他重新认识两者之间的关系,并在它们之间找到了一个平衡点和一个表达出口。同时期存在于欧美的行动绘画、极简主义、贫穷艺术、观念主义、大地艺术等艺术现象,很难说对年轻的日本艺术家没有丝毫的影响,但有一点需要正视:“物派”的艺术家是立足于本土及东方,以日本独特的现代艺术视角和方式出现在艺坛,并让世界为之一振 。

《空相-黑》关根伸夫 1978年

“物派”的本质

“物派”始终立足于东方,带有强烈日本特征,以独特的艺术视角和方式,去解释世界的原本状态与人的行动之间的关系。借助“物”,解释“存在”。李禹焕主张“意识与存在、物与场之间相互依存的关系”。在特定的场合中,通过观看或者触碰艺术家组合、制作、拼接的“物”,领会世界的原本状态和内在逻辑。体会艺术家对“物”与“物”之间的时间、空间关系,进行意识上的重组、引申,所表达超乎物外的哲学意义。在“物”“人”“场”这三个重要元素构成了“物派”的美学体系。

《Appearing in Circle》菅木志雄 1969年

“物派”的“物”

“物派”的“物”并不是泛指的“物体”“物品”本身,而是指抛却表象概念和功能属性的“物”“物”与“物”组合出的一种关系与状态。通过艺术家对直的“物”的有限、无限的时空关系进行重新组构,表达超然象外的哲学含义。这种“隔山打牛”的思维路径,与禅宗中的“棒喝”“顿悟”有种殊途同归的意味。这一“关系”与“场”“间”“势”等日本美学概念有某种重叠和借位。艺术家在独特的意识体系的场域中,在东方哲学意味的指引下,对材料与创作有了全新的认识,并将之与自身世界观的内在逻辑连接组构出来,形成了“物派”的风格。可以说,无论采用何种材质的“物”,展现出的最终效果有何不同,“物派”艺术家们的内心深处所积淀的日本特有的自然观与先天的东方哲学认知,是彼此相通默契的。

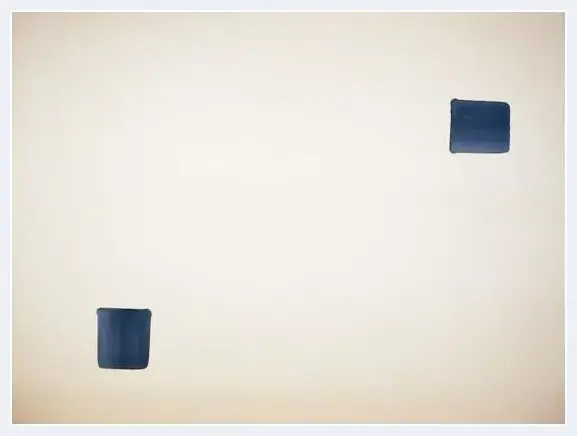

《关系-讨论 》李禹焕

从这个角度讲,这也是组织松散的“物派”能延续至今的重要原因。在创作过程中,材料是“物”的具体表象,将材料作为创作的基本素材或原初符号,通过对“材料”的选择、再组,表达生成的场域、状态的某种关系。材料的选择和使用上很大程度区别了日常生活中的现成物品,以此拉开与现实的距离,避免误导,多采用属性更为单纯的材料。在对极具地域性的纸,自然界的木、石、土等天然材料的使用上,也不难看出是基于东方的自然观。把现代工业产物作为材料,如钢、玻璃等,则是由“物派”艺术家个人针对创作意图及“物派”的不同创作时期决定的。同时也规避材料的过度加工。如此,“物派”艺术家更能直接地传达创作动机,观者也能直接地从中寻找到作品与东方哲学、宗教、建筑、音乐、广义的科学原理,甚至是忽视的日常细微现象的连接点。

《照应》 李禹焕 1998年

日本人是充满矛盾的族群。任何外来的事物在日本都有存在的空间,无论东方的还是西方的、本土的还是外来的、传统的还是现代的、社会的还是宗教的,都能以其独到的方式被化解、吸纳入自身系统。他们具备处在矛盾中求得平衡的基因与能力。作为日本人的“物派”艺术家们也同样具有这样的素质。即使存在着冲突——即使“物派”这一名称和他们的创作初衷之间存在着“尴尬”,他们都能在其中游刃有余。也正因为这个“尴尬”窘境,恰恰为艺术家提供了自由的创作空间,丝毫没有影响表达对作品的制作与解读。

在作品的呈现上反而更具个人特质和“物派”特征。重视自然的“原本状态”这一论点的李禹焕虽不是此学说的原创者,但他从艺术与哲学的关系两方面不断著文强化“物派”理论。其他参与者就“物”“人” “场”等概念通过作品进行不断的阐述。积聚了一定的指导和推动的能量,使“物派”成为战后出现在亚洲的艺术现象。从情感、理智层面可以跳脱传统的桎梏、不迎合外来的影响、不完全附和西方的规则,遵从内心的法则,从理论的制高点和艺术发展的规律出发,给“物派”以一定的理论依靠,对“物派”的发展和之后的影响立下了汗马功劳。

艺术家们通过呈现“物”的不同样态,让隐藏于日常之中、视而不见的“物”的存在的迫力浮现出来,一种全新的认知世界的方式豁然出现。

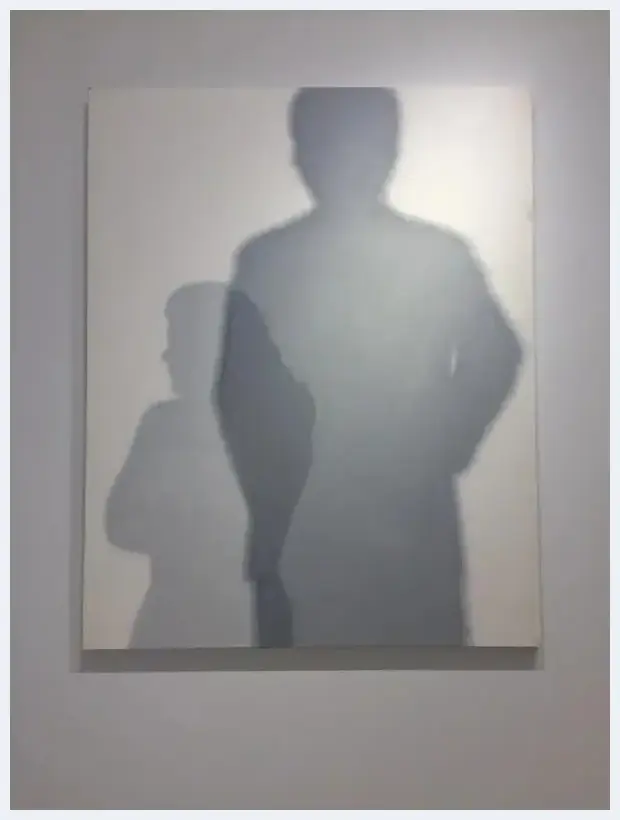

《影》高松次郎 1997年

在“物派”发展的不同时期,艺术家对“物”的注解也因时因人而异,各有千秋。反对由具体“物”引申出的物象化、具象化以及所蕴含的社会属性,这一点可以说是界定“物派”的一个重要指征。早期,“物派”就重视探讨“存在”的“原本状态”,拒绝关注“物”本身,试图通过 “物”揭示客观存在和这种存在的内在的、多元的关联。注重自然,尽可能减少人为“制作”,着眼于“物”与行为的对应,所引发出的空间、时间的扩散与延展。这种客观意义上的非对象性、非指向性的向外部和周边无限延展的时空关系与状态,看似非人的主观意识所控制,但实质是意识和理性的思考延伸。这种对“物”的态度,直到“后物派”时期也被沿袭下来。“后物派”在材料的选择和利用方式上又有进一步突破,除了采用自然之物,如木材,还利用了很多现成品。“包括了环境和自然,仪式和表现。这些艺术家更清晰地再现了后现代主义的特征,表现了在特定场所中装置作品的复杂现象”。

《关系-冥想》李禹焕 2006年

李禹焕著名的“寻求相遇”理论,则是注重“物”的碰触状态。在一定或特定场合,利用物理特性、现象制造人与物、物与物的“偶遇”“相遇”的碰撞场景。通过营造戏剧性的触碰场面,领会世界的原本状态和内在关系。认为人的主观制作远离了本应能接触到的“原本状态”和与之对应的外部与周边世界。人的参与只是对这种状态的提示或暗喻。关根伸夫侧重于“物”的绝对存在,行为的作用只是体现人意识以外的“存在”,是被漠视的原本自然存在状态的再挖掘、再提醒和再认识。菅木志雄的“放置”概念,认为“物”在没有人为参与之前,它的存在就是一种绝对的“放置”状态。人为制作的目的就是为了体现“物”的这一存在状态。提出“选择”这一概念对应的制作行为和过程本身就是作品的一部分,它直接决定作品的形态。吉田克朗采用不同属性的材料组合构成作品,主张摆脱日常“物”的既成概念与功能属性,通过由“物”与“物”之间的对比、对应关系来阐释当下的某种“状态”。

后期的彦坂尚嘉在对“物”哲学意义的基础之上,又避免“物”的类型化,会对材料进行一定的绘画与雕刻的手法加工,以增添后现代主义色彩。远藤利克认为“正是在宇宙生成中,人类生命与火、土、水、空气、太阳和其他宇宙中的物质发生了联系,物质的形象变得清楚而有意义。”他从自己的宇宙观出发,对“物”与生命的关联做了注释。高山登的《把枕木》作为主体进行系列创作,揭示了在工业时代背景下,自然物质被加工成人造产物,同时具备了自然与社会的两种属性,这些与前期“物派”对“物”的界定就有很大的不同。

虽然“物派”在材料运用上与同时期的西方贫穷艺术有些类似,在表达方式和面貌上又与极简主义也有相似之处,但并非西方艺术在东方土壤的移花接木,也并非本土自家种植出来的老品种的新一代。总的来说,“物派”拒绝以“物”说“物”,以“物”为媒介,从不同角度通过“物”、“物”与“物”所营造出的场域,让观众体会化腐朽为神奇,点石成金的妙处。同时,自然材料的选择、使用;带有抽象、仪式感的呈现;刻意而自然的氛围营造等,都是为了暗示、感悟世界的 “原本状态”的本来面目,揭示客观事物的内在规律。

《共鸣》 李禹焕 2006年

“物派”的“场”

“物派”作品中的“场”可以理解成是特定的“场域”,指人为营造的空间。根据艺术家的原初构想和方案,借用碰撞,相遇,放置等行为,使“物”在一个特定的空间中发生性质转变。在“场”中感受物与物,物与人,人与物之间的相互作用和张力,将时空进行有形,无形的分割和连接。“场”是由“物”的构成组合与营造的时空状态等多重因素造成的,“场”除了“物”与“物”空间的组合关系,还有看不见的“气场”。观者通过对可观、可触、可互动的场域体验,心理上被笼罩的气场所控制,并与自身发生关系,产生出超越“物”,超越“场”,甚至超越艺术家的主观性认知。在这种偶发的,不可控的主客观交织的过程中,形成了更加多维,层次丰富的“场域”。由“场”这个概念,生发出常常被大家忽略的“势”“间”这两个概念。在本人看来,提到“场”,就无法避免“势”和“间” ,它们本身就是“场”中的客观存在。老子说:“道生之,德畜之,物形之,势成之。”

在东方文化中,“势”是一个哲学概念,有多种解释,但在“物派”作品中,解释成“态势”或许更易理解。“势”是指形态与形态之间的关联状态,态,“物”和“物”的相互间关系所形成的一种演变趋向。“物”和“物”,和“场域”之间的距离、角度、疏密、多少、走向等等造成的关系和势态,与中国山水画中的“取势”有异曲同工之处。“势”有有形,有无形,艺术家的制作过程、布展中的偶发事件,观者在场域间的游走,与作品的对峙和思想过招……都在“场域”中产生了看不见的轨迹和联动,这种“运动”的隐喻像一双隐形的手,在推动着“势”的发展。在人的影响下,“势”可以产生“加速度”,从而对作品的解释产生加速、阻碍,或改变其运动方向,导致作品的意义顺势而为,达到观者思想中的最高境界。

![老银器成为收藏领域又一匹黑马[图文] 老银器成为收藏领域又一匹黑马[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y4xjybzegxp.webp)

![古代少有女性艺术家:没地位 没空儿[图文] 古代少有女性艺术家:没地位 没空儿[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/klmowxasthy.webp)

![品读安格尔的《泉》:完美的女神[图文] 品读安格尔的《泉》:完美的女神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/h0jncphibiv.webp)

![连环画《三毛流浪记》:最早的人生教科书[图文] 连环画《三毛流浪记》:最早的人生教科书[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/t5fvmhhdugk.webp)

![颜泉|2023喜兔迎新——当代著名画家作品欣赏[图文] 颜泉|2023喜兔迎新——当代著名画家作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2zfpusv0pbr.webp)

![2020年特别推荐艺术先锋人物——李宽[图文] 2020年特别推荐艺术先锋人物——李宽[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5tnra54slcp.webp)

![治理文物涂刻 长城告诉了我们什么[图文] 治理文物涂刻 长城告诉了我们什么[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wag1xl2ugnl.webp)

![论十二艺节美术展重大题材的创作[图文] 论十二艺节美术展重大题材的创作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1p2cty1bwgw.webp)

![笔精墨妙:读王殿辰的国画艺术[图文] 笔精墨妙:读王殿辰的国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kohnqhjufbp.webp)

![丁酉吉福——著名花鸟画家李尚昱鸡年主题作品欣赏[图文] 丁酉吉福——著名花鸟画家李尚昱鸡年主题作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nqntt3mql1q.webp)

![天地玄黄,金墨无界——严有宏在古今中西之间构建永恒[图文] 天地玄黄,金墨无界——严有宏在古今中西之间构建永恒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xcb4wewfczf.webp)

![画家顾恺之《洛神赋图》的创作心境:美丽与伤情[图文] 画家顾恺之《洛神赋图》的创作心境:美丽与伤情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ezaktxsupz2.webp)

![第四套人民币收藏市场身价暴涨 买卖要承担违法风险[图文] 第四套人民币收藏市场身价暴涨 买卖要承担违法风险[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cwispox4bzt.webp)

![佳节赏佳作——著名书画家韩东光中秋国庆专刊[图文] 佳节赏佳作——著名书画家韩东光中秋国庆专刊[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/igy422eorth.webp)

![孟云飞:西晋的章草书风[图文] 孟云飞:西晋的章草书风[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5nthckds3bx.webp)

![浅聊朝鲜刀剑的变迁[图文] 浅聊朝鲜刀剑的变迁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a5mxsxjkg5u.webp)

![荣宝斋上海拍品赏析:林风眠《双鹭》[图文] 荣宝斋上海拍品赏析:林风眠《双鹭》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iywmjiqziov.webp)

![吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文] 吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/godv5xr5jx5.webp)

![潘天寿“一棵松树”2亿多![图文] 潘天寿“一棵松树”2亿多![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q3jj5gxzogt.webp)

![2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文] 2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5yt302hx30s.webp)

![陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文] 陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nxmokwpvj2l.webp)