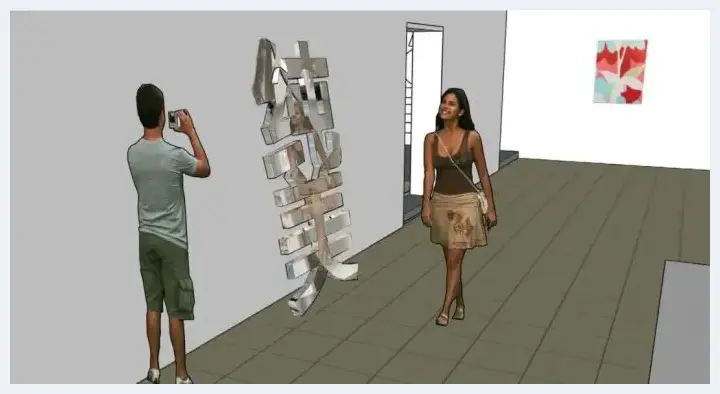

马大哈,《纯美》, 2020,装置,镜面不锈钢. 图片来源:BANK微信平台.

个体借由指尖点击进入作品,不在场的身体则因此重返至艺术观看的反馈回路之中,网络使身体再次让渡了控制权。

新型冠状病毒是除夕夜未被鞭炮驱逐的“年”,獠牙利爪横行于全球。社会因此被深入骨髓地解构了一番,无论生产力、情感、政府权界还是当代艺术,全都被一一架上手术台,是得到治愈、流血过多死亡,还是看似康复却落下病根?个体情感因为切肤之感的缺失而逐渐显现痛楚,原子社会似乎一夕之间实现。在处于不同程度的社交隔离状态下的艺术界,观众因为被迫的“缺席”而突然显现为了过度“在场”——其角色变得前所未有地重要,以致机构们宁愿损失作品的完整性,也要将残缺的展示送达“观众”的界面。身体不在场,也许正是我们思考艺术(及其展示机制)与身体关系的好时机。近期在中国地区发生的三场展览及展会——上海Bank画廊的群展“纯美”(Pure Beauty)、新时线媒体艺术中心(CAC)的“We=Link:十个小品” (We=Link: Ten Easy Pieces)与香港巴塞尔艺博会——为我们提供了颇为及时的案例。

Bank的网络群展“纯美”援引了1947年安德烈·马尔罗(André Malraux)提出“想象中的博物馆”(le musée imaginaire)概念,即艺术品不需要在实体博物馆,而是在我们的头脑中展出。此时重访这个于摄影技术高速发展时期提出的概念,作为应对新冠病毒危机的方式,竟显得十分恰当。通过网络媒体实现的“无墙的、开放的和自由的线上画廊”被主办方称为应对全球危机的解毒剂。地球村中的身体,无一不被禁锢在家中,而生活、商业、教育和文化,是否真的如这些通过线上平台重塑线下空间的努力所声明的那样有增无减呢?在自我隔离的时代,对于“虚拟博物馆、美术馆、音乐厅或是医院”的想象竟成了现实主义的追问。

“纯美”的媒介主要为社交网络平台推送,这种简化的线上展览是一种浅尝辄止的实践,游走于彻底放弃实体空间想象与完全拥抱数字化的姿态之间。它希冀通过将绘画、表演、照片、装置等“从崇高到世俗的丰富作品”搬到线上的“展览之地”(Show Room),从历史角度审视美的概念,并探索其复杂和多样性。无论展览是否完成了如上所述的演绎,它至少提醒我们重新思考一个问题:本雅明提出的“灵晕”是否真的已经彻底凋谢?“想象博物馆”可以说是第一本论述后灵晕时代可能性著作的结晶,但经历了将近半个世纪才开始得到机构、画廊或是艺博会的认真考虑,且还是迫于无奈。疫情未到来之前,艺术界的大部分人仍渴望肉身在仪式性场域中的真正在场。而艺术作品与其灵晕的存在,从来脱离不开它的仪式功能。在这些被无数派对、讨论、同期展览包围的大型展示和交易现场,事后会转化为冰冷数字的销售业绩都隐藏在明亮的笑颜、暗送的秋波、会心的眼神、不经意的小动作等等身体之间的“亲密”互动中。荷尔蒙的此消彼长左右着真金白银的消费与暧昧行为,也调动着收藏家对原作与质料的恋物癖神经。艺术市场的齿轮老朽地转动着,灵晕散发着陈腐的芬芳,直到疫情给予沉重一击。

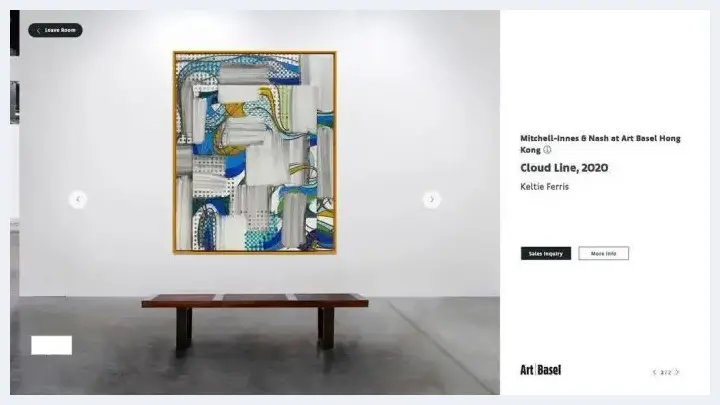

巴塞尔艺术展线上展厅截屏.图为Mitchell-Innes & Nash画廊的虚拟展厅.

Bank在展览的宣传文字中问道:“数字通信化的未来正在真实发生吗?”如果将镜头调转至香港,或许这个问题的答案会稍显清晰。今年的香港巴塞尔在巨大压力下被迫取消实体展会,网上展厅的实现无疑是不得已之下的B计划。而线上展厅至少包含两种形式:其一,换汤不换药的图像式线上展示;其二,网络成为展陈条件或是策划语境,以非默认的方式呈现艺术。就如同与其挂钩的两种展示目的是两回事一样,消费与观看、艺博会与美术馆展览也是两回事(即使疫情让它们走到了一起)。巴塞尔模版式的图片展示让一切显得局促,象征符号般的博物馆长椅横置于虚拟的展墙前,不同媒介的作品都被压缩成了架上。当然,不同画廊有不同的侧重点和展示策略:以销售优先的画廊,偏向于选择耳熟能详的艺术家,并且最好是适合网站展示的架上作品;希望出其不意的画廊,则会以适当的策展理念吸引网民;但讽刺的是,线上展厅本应是新媒体艺廊的主场,却几乎禁锢住了新媒体的所有可能性——将装置或是录像置换为静止的图片并以摄影的形式上传到网站“灰墙”上——这本身就是一个自我瓦解式的展示。格罗伊斯在文章《论新》中分析道,影像与影像装置在当代艺术博物馆展示中呈现了两种意义上的“新”。其一,通过掌控灯光为博物馆制造“伟大的夜晚”,这与充分照明、将一切皆呈现为可见的现代主义博物馆不同;其二是通过掌控观众的凝视时间展现“时间的有限性”(finiteness of time),这与观众可自由行走、作品不试图逃避观众凝视的传统博物馆展示相异。这样看来,巴塞尔线上展厅静止的展示剥夺了包括影像装置在内的新媒体艺术对观众身体与时间的掌控,反而在坏的意义上将艺术还给了“生活”(从线上展厅的界面,我们不难联想到各类网购网站)。

另一边,CAC的线上展览“We=Link:十个小品”显得从容许多,“数字通信化的未来”不是一种向后的张望,而成了展览的前设。十个小品以十个网址的形式呈现,通过网站的跳转实现作品的观看。这些操作符合网络艺术的历史语境,即艺术品不需要实体博物馆,只在网络中就能完整展出,在其中,现实空间转换为网站,时间转换为在网站中逗留的时长。然而,网络艺术看似民主友好的点击观看方式(任何人在任何时间、任何地点都可以进入展览),却也隐含着链接的要求:稳定的网速、联网的电子设备、跟随指示的点击与键入等等,这些都让网络艺术得以借助互动远程捕获身体,这也能解释为什么后/网络艺术中有大量互动式作品。更重要的是,在这个过程中,人类最隐形却最重要的感觉器官——皮肤,与展示作品的电脑界面实现了对接,个体借由指尖点击进入作品,不在场的身体则因此重返至艺术观看的反馈回路之中,网络使身体再次让渡了控制权。而这一次,我们成了赛博格观众。

aaajiao,《WELT》,网站、app,2020. 该作品参加了“We=Link:十个小品”群展.

伦敦ICA的馆长斯特凡·卡尔马尔(Stefan Kalmar)认为我们将迎来一场“巨变”,他表示公共文化机构陷入财务困境已有一段时间,无论封锁后会发生什么,事情都不太可能恢复正常。言下之意是,线上创作与展览或许将成为未来艺术呈现的常态。有作者就此提出关键问题:“我们是否处于体验经济(experience economy)的终结点?”事实上,近年来大量出现的沉浸式当代艺术展就是体验经济的最佳范式——“主办方为客户精心安排难忘的事件,而记忆本身成为产品,即:“体验”。“体验经济是否走到终点”意味着当代艺术也许从生产到展示都面临转折点。当艺术现场的感官体验被压缩成大脑与指尖的回路时,我们被剥夺的不仅是大部分的身体,也包括由行走、抚摸、嗅探、倾听等等体验形成的仪式性场域,这一切曾包裹着体验经济的糖衣,但当这层糖衣灰飞烟灭之后,艺术还剩下什么?这些问题也许将带我们重回“艺术是什么”的思考,并追问身体在艺术场域中扮演的角色。距离本雅明提出机械复制时代的艺术过去将近一个世纪的今天,艺术通过仪式性场所的保留与新的艺术形式(场域限定装置、关系美学或社会参与艺术等等)获得了对观众身体的控制权,挽留着一息尚存的灵晕。网络艺术虽然不强调身体的在场,但仍然通过信息的对接抓捕远程的赛博格观众。身体的意义随着展示方式不断发生着变化。因此,我们需要重新理解身体,如同人工智能重返“具身认知”的讨论,或许实体空间的停摆与身体的隐没,能够驱动我们重思艺术的处境。

阿甘本在一篇访谈中,面对“未来会怎样”的记者提问说道:“就如同战争给和平留下了一系列有害的科技遗产一样,很有可能在卫生紧急状态结束后,我们会试图将这些政府以往未能成功完成的实验继续下去:譬如关闭大学上网课,譬如一劳永逸地中止一切政治和文化议题的聚会讨论,只用数字讯息交流,譬如用机器取代人际间的一切接触,以及传染。”这些未来会以多大的程度成为现实?这个问题是与技术和艺术的问题殊途同归的,它们的交集点可能正在于身体,身体的缺席或许可以成全技术,但能够成全当代艺术吗?

![方建勋:拿起毛笔就拥有了独立空间[图文] 方建勋:拿起毛笔就拥有了独立空间[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2jgwr3bga1o.webp)

![2021十大文化创意事件 [图文] 2021十大文化创意事件 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f51wcwnadrf.webp)

![多年不见的金猴邮票 互联网大佬周鸿祎买了一整版[图文] 多年不见的金猴邮票 互联网大佬周鸿祎买了一整版[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2o4mlifjw1h.webp)

![《刘玉来论书法》[图文] 《刘玉来论书法》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lmu3bifgfl0.webp)

![喜迎二十大 翰墨绘华章——著名画家承强[图文] 喜迎二十大 翰墨绘华章——著名画家承强[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ut1v0xv1tlu.webp)

![孤獨之眼眺望天穹——杜覺民畫評[图文] 孤獨之眼眺望天穹——杜覺民畫評[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1tilitz4pgm.webp)

![坎坷与机遇并存:2016年艺术品市场秋拍观察[图文] 坎坷与机遇并存:2016年艺术品市场秋拍观察[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ixhgwdoj4jg.webp)

![中高端市场出大力 艺术品拍卖回暖[图文] 中高端市场出大力 艺术品拍卖回暖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rowln13l50b.webp)

![交易场所清理“回头看”雷霆行动: 多家平台歇业[图文] 交易场所清理“回头看”雷霆行动: 多家平台歇业[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fzluqsd5tvb.webp)

![周韶华:用生命探寻艺术与民族之魂[图文] 周韶华:用生命探寻艺术与民族之魂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kor2iqutzcj.webp)

![画家刘鹏凯:盈科后进识性情 浑厚华兹道禅机[图文] 画家刘鹏凯:盈科后进识性情 浑厚华兹道禅机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fuarbkwuxkb.webp)

![中国艺术品市场的三次“波动”[图文] 中国艺术品市场的三次“波动”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cs53eolq1ud.webp)

![美术馆不能只藏不“展”[图文] 美术馆不能只藏不“展”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vo5nmjuv15o.webp)

![岭南非遗潮州木雕“显工显艺”:市场不变的追求[图文] 岭南非遗潮州木雕“显工显艺”:市场不变的追求[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cjzpq1uesiv.webp)

![沈从文考古研究文章汇集:《花花朵朵坛坛罐罐》[图文] 沈从文考古研究文章汇集:《花花朵朵坛坛罐罐》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xzuxnrit1de.webp)

![仙鹤是一品鸟古时常入画[图文] 仙鹤是一品鸟古时常入画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/afa0wbz0vcj.webp)

![吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文] 吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/godv5xr5jx5.webp)

![古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文] 古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lwaj0iih3ii.webp)

![彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文] 彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uzqjsv5celz.webp)

![艺述中国·年度影响力艺术家—苏冠人[图文] 艺述中国·年度影响力艺术家—苏冠人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/om5bft1bjt2.webp)

![陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文] 陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nxmokwpvj2l.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文] 2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aexb3rivyzq.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrbjqpjha5x.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1mmkjdegx1.webp)