消费西藏成为改革开放后影视剧的常态

在电视剧《创业时代》中,黄轩饰演的男主角创业受挫后决定暂离都市,骑行西藏洗涤心灵,到西藏后他心情大好,不但遇到了得道高人,还迎来了事业转机,西藏成为男主角的心灵圣地,它和岁月静好、远离尘嚣联系在一起,一个与“浮躁的大都市”对立的圣洁符号在电视剧中冉冉升起。

在2017年的电影《冈仁波齐》中,张杨导演把镜头对准了西藏的朝圣者,不但记录他们“禅修、念经、打坐、吃斋、做瑜伽”,还有对藏人“批发买鞋、砍制手板、制作糌粑、缝制牛皮围裙”(引自《人物》)等细节的刻画,把西藏的日常生活上升到一个神圣的氛围,令人心向往之。有趣的是,导演张杨后来卷入到一次闹剧中,在一篇《张杨导演,我爱你》的文章里,一位自称女文青的女网友单方向透露自己与张杨导演的浪漫一夜情,许多看客因此嘲笑那些朝圣西藏的女文青,一些神圣的符号在闹剧中成为道貌岸然的所指,而在网络上,我们也总能看到关于西藏一夜情的流量帖子,神圣的西藏又被描述为性与谎言泛滥之地。

消费西藏成为改革开放后影视剧的常态,从1985年的《盗马贼》开始,许多创作者就把视线对准了这片神秘的土地,《西藏往事》《天脊》《冈拉梅朵》《红河谷》《静静的嘛呢石》《康定情歌》等,西藏以不同的面目呈现在荧幕中,尽管有万玛才旦等藏族导演的反猎奇处理,但在大部分反映西藏的国产影视剧中,西藏只是一个满足都市人灵修欲望的“干净之地”,所有被欲望都市伤害的人都不约而同跑去西藏,实现自净,重回都市,甚至西藏还能给他们提供不期而至的艳遇、远离尘嚣的得道高僧、放浪形骸的吟游诗人,譬如小宋佳主演的《西藏往事》里,一个美国飞行员就在饥饿昏倒后被藏族女子雍措(小宋佳饰演)照顾,产生感情,实现灵魂洗涤。藏族女子在电影中成为一个提供拯救的符号,异邦人幻想的摇篮。

这种叙事在上世纪末好莱坞电影中屡见不鲜,不独是西藏,整个东方作为一个神秘的文化领域,都成为美国人猎奇的对象,在《大班》《双峰镇》等电影中,总有东方女子主动对高大魁梧的美国人投怀送抱,她们的一举一动都是美国人对东方女性的浪漫想象,而作为对比,东方男性往往以矮小怯弱的面目出现。在后殖民时期,占据话语霸权的国家通过这种文化建构来重建殖民记忆,在“以我为主”中取悦本国消费者。而如今,影视剧对西藏的这种消费也有这种“以我为主”的影子,神秘的西藏成为取悦城市中产的良药,一系列猎奇景象充斥屏幕,真正的西藏人反而被边缘了。

“美好远方”与“邪恶都市”相伴相生

西藏被模糊为美好的远方,而早在工业革命时期,美好远方的意象就根植于文化领域,与“邪恶都市”相伴相生。从狄更斯、哈代笔下的伦敦到德莱塞、菲茨杰拉德笔下的纽约,大都市成为罪恶的温床、纯洁心灵的粉碎机、物欲横流的修罗场,一个个淳朴的农村青年被异化,一盏盏希望的绿灯被熄灭,工业革命和技术进步让作家们更优渥,却也让他们活在传统遗失和同质化生活的焦虑中,于是他们创造出美好的乌托邦来慰藉心灵,安排主人公一次次去往远方流浪、艳遇,而勇敢如梭罗,独自住在马萨诸塞州的瓦尔登湖畔,自己亲手搭建的小木屋,过上一种追寻本真的诗意生活,并写下日后传遍海外的《瓦尔登湖》,成为反思工业文明的经典著作。

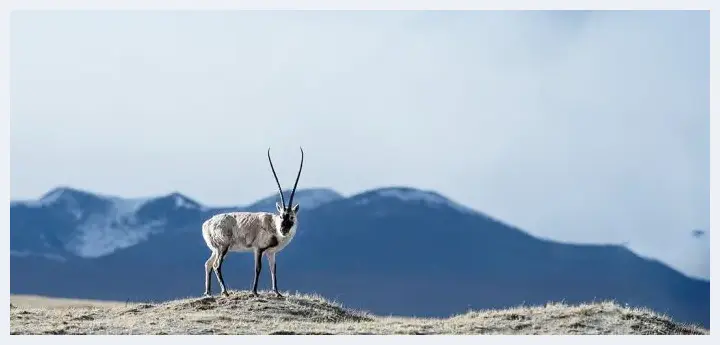

西藏风光 多可 摄

梭罗反思城市生活对人的利弊,他发现在当时的马萨诸塞州,“劳动之人没有闲暇休息,使劳碌的身体日渐复原。以致他无法保持洒脱的人际关系,其劳动到了市场上就不免贬值。所以除了做一台机器之外,不会有空去干点别的事情”,而与此同时,都市人沉湎在攀比之中,“他们原本不会贫穷,但却穷了一辈子,仅仅是因为他们心里老想自己得到一所跟邻居住所一个样的房子。”于是梭罗决定暂离复杂的人际关系,在远离尘嚣的环境中过上简单而自足的生活。但梭罗大概没有想到,自己反思消费社会的举动,日后却成为消费社会的装潢之一,以“瓦尔登湖”为代表的田园牧歌意象成为都市中产的消费对象,标榜格调的精美佐料,越来越多人阅读、参观瓦尔登湖不再是为了反思消费文明,而是参与其中,通过“到此一游”来实现心灵按摩。

都市如此邪恶,远方如此美好,到远方去的人们却会心甘情愿回到都市,这似乎是一个矛盾,却有着根深蒂固的逻辑。因为都市既意味着邪恶、剥削、贪婪,也意味着机会、自由与理想,远方虽然美好,却只能是暂时的安乐窝,日子一长,就会出现乏味、单调的危机。而回到现实中,“神圣”的西藏、“流浪”的丽江、岁月静好的大理,消费话语为市民提供一连串自由、纯净、治愈心灵的美好图景,可那些自由的遐想之地,展览的是溢价严重的商品、迎合城市中产趣味的建筑和一系列符合“格调”好让旅游者合影留念的景观。它们共同提供着平静的幻想,淡化现实中根深蒂固的矛盾,“美好远方”表面上与“邪恶都市”对立,其实二者互相依赖,没有“邪恶都市”,何来对“美好远方”一系列反都市文明特点的想象,而没有“美好远方”,“邪恶都市”的生活终会让人厌烦甚至暴怒,秩序的打破就只是时间问题。可见“邪恶都市”需要一个镇静剂,于是有了“美好远方”。

西藏叙事:从“东方主义”到逐渐祛魅

幅员辽阔、海拔偏高、地处偏远,兼有宗教和历史传说,西藏可以说是一个完美的“美好远方”容器,所以早在大航海时代前,异国就对西藏抱有无穷无尽的“东方主义”想象。

在西方,据传对西藏最古老的想象来自公元前5世纪希罗多德的著作《历史》,希罗多德猜测:“印度北边有一个民族,其居住的地方有硕大的蚂蚁,擅淘金沙,它们在地下做窝,集聚金沙,可是白天总有淘金者过来把它们聚集的金沙偷走。”公元1世纪,地理学家托勒密的著作《地理》再次涉及了西藏。但无论是希罗多德还是托勒密对西藏的描述都模糊而抽象,不过是“一个遥远东方的神秘注脚”,吸引着欧洲人联想。到中世纪,随着越来越多游记的出现,西藏的面目一点点丰满起来,波斯的《世界境域志》说那是一个“与印度和汉地相邻、由游牧民居住的非常贫瘠的地区”,但那里有“呈互相连在一起的几颗羊头状的天然金块”;马可·波罗也说“(西藏)各条河流中蕴藏着大量的沙金”;而葡萄牙传教士安多德神父对西藏的观察比马可·波罗更为细致,在一封名为《发现大震旦及西藏王国》的信中,他写道:

“西藏的领土应该是广阔的,似乎还是很好的可耕土壤,那里水源丰富,我们还看到那里盛产小麦、水稻,还有葡萄、桃等水果……然而,我们所看到的西藏首府却是一片非常贫瘠的土地,它是从印度进入西藏后第一个城市,那里只产少量小麦,因为城郊的部分土地可以河水浇灌。那里牲口很多,有绵羊、山羊和马,除此之外,再也没有别的……”(《传教士的西藏叙事 以葡萄牙传教士安多德为中心》)

大航海时代的西藏叙事主要由传教士、探险家提供,他们对西藏的描述集中于地理和宗教,以及有无黄金的答疑。十九世纪后,随着晚清社会危机的加剧和殖民者的入场,西藏的神秘被逐渐打破,一批批殖民者和奴隶主纷至沓来,人们发现西藏的确拥有美丽的自然风光,但这里的社会贫困拮据,大部分人被一小撮农奴主和宗教人士统治着,而所谓的黄金神话也只是谣传。这一时期,具有殖民色彩的“东方主义”叙事成为书写西藏的潮流,许多外国人把他们对东方的想象、对殖民地的好奇装在西藏这个容器里,我们今天看到的种种对西藏的猎奇书写,都能从当时找到源头。这是西藏叙事热火朝天的时期,却是大部分西藏人失语的时期。

这种东方主义式的猎奇直到西藏解放后才告一段落,到上世纪八十年代,随着先锋文学的兴起,一股先锋审美的西藏热又在文艺界兴起,马原、格非、宁肯等作家,或是本就出生于西藏,或是对西藏情有独钟,都纷纷运用先锋文学的语言来描写西藏,其中马原的写作最为典型,他的《拉萨河女神》、《冈底斯的诱惑》和《虚构》都与西藏有关,西藏成为主人公的救赎之地,也成为拯救现代文明、人类精神荒原的一个图腾,但马原过于沉迷于炫技,他常常把西藏和自己的叙事主张绑定在一起,把西藏作为一个先锋的喻体来书写,他神神叨叨的“元叙事”让讲述者凌驾于西藏之上,使得西藏在他的笔下显得更加玄幻和模糊。如学者刘涛所说:“先锋文学强调西藏的传统、历史、宗教等神秘性一面,但由于作者大都缺乏对西藏历史、传统、宗教等深入的研究和整体的把握,所以这一路逐渐日薄西山。”

九十年代后,先锋文学走向下坡路,现实主义回暖,无论是文学还是电影对西藏的描写都开始转向“日常”,创作者不再执着于挖掘西藏的神秘一面,而是试图祛除“东方主义”的猎奇色彩,回归到西藏更加世俗的一面。一批藏族作家或在藏区生活多年的作者脱颖而出,阿来的《尘埃落定》、万玛才旦的《静静的嘛呢石》都在走这个路子。阿来一头扎入历史中,写的是西藏土司的兴衰往事,处理的题材看似宏大,但阿来用了很多笔墨来书写藏族人的日常,并没有大肆渲染西藏的神秘或浪漫。而万玛才旦的《静静的嘛呢石》索性只写一个西藏寺庙里的“三天日常”。在电影中,他大量起用了藏族演员,镜头语言也极力克制,电影中少有“东方主义”叙事里泛滥的西藏浪漫景观特写,取而代之的是几个小喇嘛来回于宗教生活和世俗生活间的小困惑。

从“东方主义”到“去东方主义”,西藏叙事经历了一个从神秘到祛魅、从殖民偏见到回归日常的过程,越来越多藏族人的声音被发掘,西藏叙事变得丰富多元,但现今流行的西藏日常化书写也并非全无问题,它容易让叙事导向无节制的琐碎,遮掩发现西藏社会、历史、宗教与政治更深处的可能,所以,如何从中取舍,仍是考验记录西藏者的地方。或许只有对西藏的社会与历史、神圣与世俗有更清醒的了解,保持平视而非俯视或仰视的视角,一个更真实而细微的西藏才会浮现出来,而到那个时候,将会有更多人理解这片辽阔的土地,而不再对它大惊小怪。

![特殊的2020 让古代书画又一次升温[图文] 特殊的2020 让古代书画又一次升温[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/clunasnxtu3.webp)

![笔墨承道 谢家山水——画家谢其云绘画赏析[图文] 笔墨承道 谢家山水——画家谢其云绘画赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dt0lckjztm.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家王启民作品欣赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家王启民作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dlo325xtash.webp)

![国内油画及当代艺术品市场近期较为凝滞与艰难[图文] 国内油画及当代艺术品市场近期较为凝滞与艰难[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ul2tvkdimzm.webp)

![青莲寺彩塑修复如新 谁在剥夺观者对历史的感受[图文] 青莲寺彩塑修复如新 谁在剥夺观者对历史的感受[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/n4a3a3tty1u.webp)

![假如凡高生活在明朝 《早春图》会变成怎样[图文] 假如凡高生活在明朝 《早春图》会变成怎样[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2lq3jjgswrc.webp)

![为艺术与信念坚守 为和平与繁荣赞颂[图文] 为艺术与信念坚守 为和平与繁荣赞颂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x0ggvgqnzjk.webp)

![蒋仲夏:摄影注定和记忆有关[图文] 蒋仲夏:摄影注定和记忆有关[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m11owyrnhxg.webp)

![跨界整合:是“互联网+”还是“博物馆+”?[图文] 跨界整合:是“互联网+”还是“博物馆+”?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g5gjr0jo1ex.webp)

![“难登大雅之堂”的潮流艺术品是否值得收藏?[图文] “难登大雅之堂”的潮流艺术品是否值得收藏?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jkb0gtehkok.webp)

![AI会使艺术终结吗[图文] AI会使艺术终结吗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q2hdcnnm1vm.webp)

![刘艺先生“序•跋•书信”选萃之七:跋《孙过庭书谱》[图文] 刘艺先生“序•跋•书信”选萃之七:跋《孙过庭书谱》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lzphbbaqjnc.webp)

![青城宝玉石市场缓慢升温[图文] 青城宝玉石市场缓慢升温[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ofvi4dbpnm1.webp)

![追溯黄苗子文化与艺术成就[图文] 追溯黄苗子文化与艺术成就[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hcodtuc0brm.webp)

![喜迎二十大 翰墨绘华章——著名画家王德福[图文] 喜迎二十大 翰墨绘华章——著名画家王德福[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ccl2b45nndm.webp)

![好的人物画必有技术难度[图文] 好的人物画必有技术难度[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jomtcb4cs3h.webp)

![海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文] 海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cpaafkvdmfg.webp)

![在森美术馆读盐田千春[图文] 在森美术馆读盐田千春[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/meyxlprg5hl.webp)

![花鸟情淋漓 丹青意天成[图文] 花鸟情淋漓 丹青意天成[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wychfvvo4qr.webp)

![如何收藏艺术大师的纸上小作品[图文] 如何收藏艺术大师的纸上小作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/okit3ti0y5a.webp)