农历五月五日是中华民族传统节日之一——端午节,又称端阳节、重午节、五月节、天中节、浴兰节、蒲节、女儿节等。端午节起源于中国,从汉、魏以来就盛行于各地,后传播至越南、朝鲜、韩国、日本等亚洲多国。周知的是,端午节是为了纪念战国时代诗人、政治家和思想家屈原,期间家家户户除了包粽子、悬菖蒲、缠挂各种端午索、饮蒲酒或雄黄酒外,还有挂钟馗画像的习俗。那么,端午时节悬挂钟馗画起源于何时?这时节为什么要挂钟馗图像,有什么寄寓?悬挂的钟馗图像又有何特色?

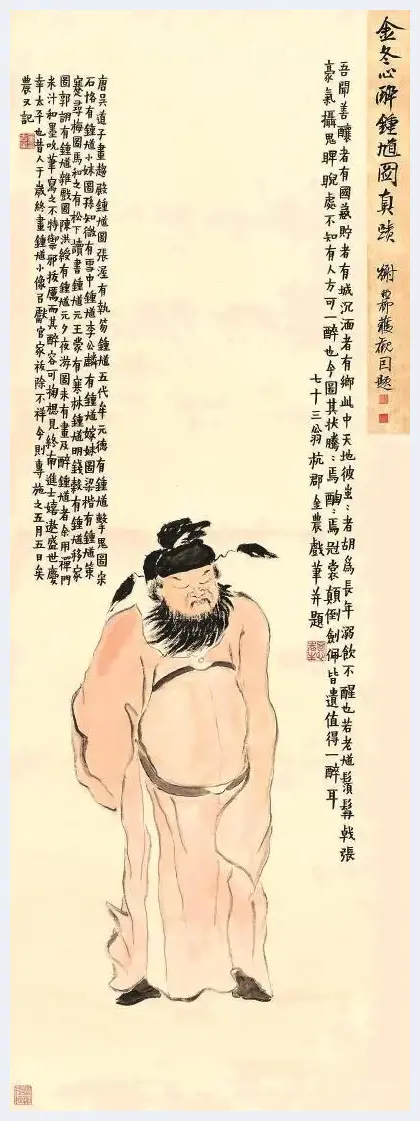

图1《醉钟馗图》金农纸本设色,127x41.5厘米,1759年中国美术馆藏

从“钟馗样”到午日钟馗

翻开浩如烟海的中国绘画典籍,我们会惊讶地发现,有关钟馗的记叙和绘画竟会如此之多,擅画钟馗的名家为数亦非常可观。而关于钟馗画起源,据载最晚始于唐代。北宋的沈括在《梦溪笔谈·补笔谈》卷三中曾言:

禁中旧有吴道子画钟馗,其卷首有唐人题记曰:“明皇开元讲武骊山,岁暮,翠华还官。上不怿,因痁作,将踰月,巫医殚伎不能致良。忽一夕,梦二鬼,一大、一小。其小者衣绛犊鼻,屦一足,跣一足。悬一屦,搢一大筠纸扇,窃太真紫香囊及上玉笛,绕殿而奔。其大者戴帽,衣蓝裳,袒一臂,鞹双足,乃捉其小者,刳其目,然后擘而啖之。上问大者曰:‘尔何人也?’奏云:‘臣钟馗氏,即武举不捷之士也。誓与陛下除天下之妖孽。’梦觉,痁若顿瘳,而体益壮。乃诏画工吴道子,告之以梦,曰:‘试为朕如梦图之。’道子奉旨,恍若有睹,立笔图讫以进。上瞠视久之,抚几曰:‘是卿与朕同梦耳,江何肖若此哉!’道子进曰:‘陛下忧劳宵旰,以衡石妨膳,而痁得犯之。果有蠲邪之物,以卫圣德。’因舞蹈,上千万岁寿。上大悦,劳之百金,批曰:‘灵衹应梦,厥疾全瘳。烈士除妖,实须称奖。因图异状,颁显有司。岁暮驱除,可宜徧识,以祛邪魅,兼静妖氛。仍告天下,悉令知委。’”(胡道静著,虞信棠笔,金良年编:《胡道静文集·新校正梦溪笔谈梦溪笔谈补证稿》,上海人民出版社,2011年,第223-224页)从这段记录可知,素有“吴带当风”之称的唐代画家吴道子奉旨以唐玄宗奇异梦境为依据创作钟馗画,由于创作的作品传神,终获玄宗的称赞。惜真迹未能流传(北宋高承《事物纪原》和明代陈耀文《天中记》也有类似记载),但仍能从唐人题识中感受画面描绘出的奇僻荒诞的情境及生动的人物形象。画面中,背插纸扇、仅穿一只鞋的小鬼刚刚偷了杨贵妃的紫香囊和玄宗的玉笛欲逃跑就被闻讯而来的钟馗吓得不轻,只见钟馗头戴巾帽,身着蓝裳,光一臂膀,双足登靴,怒揪小鬼,挖其眼剖开并吞入肚中。这一惊心动魄的作品不仅为沈括赞赏,在郭若虚的《图画见闻志》中也得到很高的评价:

吴道子画钟馗,衣蓝衫、鞟一足,眇一眼,腰笏巾首而蓬发,以左手捉鬼,以右手抉其鬼目:笔迹遒劲,实绘事之绝格也。(《图画见闻志》卷第六·钟馗样)

可以发现,两人记录的钟馗略有不同:郭若虚谈及的钟馗是“鞟一足”,而沈括记述的唐人题识中钟馗则是“鞹双足”,然而内容情节完全一致,说明吴道子画钟馗确有其事。据王伯敏先生考证,吴道子约在716年(开元四年)被唐玄宗召入宫廷,初为供奉,不久授以“内教博士”(从第九品下阶),后官至“宁王友”(从五品下),开元十一年(723年)吴道子奉诏画钟馗,此时他深受玄宗赏识并誉满长安,“无有不知吴生之善画”(王伯敏:《吴道子》,上海人民美术出版社,1981年,第8页)。这也难怪,吴道子的钟馗画一经问世,便得到民间的追捧,被人们称为“钟馗样”(《图画见闻志》卷第六·钟馗样)。不过当时的钟馗图像更多地是被作为门神画,所谓“画其像于门也”([宋]高承撰,[明]李果订,金圆、许沛藻点校:《事物纪原》,中华书局,1989年,第427页),且多在岁末。盛唐初期政治家、文学家张说和德宗时代哲学家、文学家刘禹锡就分别在《谢赐钟馗历日表》(《文苑英华》卷586《表》,中华书局,1966年,第3096页)、《为淮南杜相公谢赐钟馗历日表》(《钦定四库全书·刘宾客文集》卷十三,第7页)有“屏祛群厉”“弛张有严”,岁末在门上张贴钟馗图像的记载。薄松年在《门画小史》也提道:

驱邪斩鬼之神在年节装饰始于唐末,延续至明清不衰。开始悬挂于厅堂,小说《平鬼传》中谓:“至今元旦令节,家家画钟馗神像:目睹蝙蝠,手持宝剑,悬挂中堂”。明刘若愚《酌中志》亦记除夕室内悬福神、钟馗等画。(《美术研究》,1982年第1期,第51页)可见钟馗图像在民间作为年节装饰极为盛行,多以“钟馗样”为模本,目的不外是驱恶除邪。

五代到宋元时期,钟馗画均在岁末进行,但唯吴道子“钟馗样”独尊的情况有所改变,出现大胆革新的局面,拓宽和丰富了钟馗画的题材与内容。《宣和画谱》(卷第十六)曾记叙唐灭后吴道子的钟馗画几经流转至蜀后主王衍并发生的一则故事:

(黄荃)十七岁事蜀后主王衍为侍诏。……后主衍尝诏荃于内殿观吴道元(道子)画《钟馗》,乃谓荃曰:“吴道元之画《钟馗》者,以右手第二指抉鬼之目,不若以拇指,为有力也。”令荃改进。荃于是不用道元之本,别改画以拇指抉鬼之目者进焉。后主怪其不如旨。荃对曰:“道元之所画者,眼色意思,俱在拇指。”后主悟乃喜荃所画不妄下笔。

故事中,黄荃没有遵蜀后主旨,而是另作一幅钟馗拇指挖鬼眼的图,与原作一并呈上,蜀后主看后不悦,黄荃道出吴道子所绘钟馗眼色意态都集中于食指而非拇指,蜀后主方悟其道,盛赞黄荃态度审慎。此故事在《图画见闻志》(卷第六)也有记载。我们在感叹黄荃对前人作品的尊重之余,也看到了蜀后主这一改进做法的意图是突破“钟馗样”的束缚。此后,周文矩、李公麟、梁楷、颜辉等也曾对“钟馗样”进行变革,内容扩展到钟馗的生活与家世中,如宋代李公麟的《钟馗嫁妹图》、宋末元初颜辉的《钟馗出猎图》《钟馗月夜出游图》(现藏美国纳尔逊美术馆)。

宋元之后至清代末,钟馗画逐渐成为被赋予画家思想情志的特定图像,即“并非以描摹悦世为能事,实借笔墨以写胸中怀抱耳”(郑绩:《梦幻居画学简明》,浙江人民美术出版社,2017年,第49页)。王蒙、钱榖、陈洪绶、华新罗、金农、罗聘、居廉、赵之谦、任熊、任伯年、吴昌硕等都将这种情志发挥到极致。值得注意的是,明代民间钟馗画的创作和使用时间从之前的岁末转变为岁末和端午两个时期。而到了清代,画家画钟馗则多集中在端午而非除夕。从除夕逐渐转移向端午,大抵开始于明清之交,而兴盛于清代。

图2

目前最早记录端午悬挂钟馗画的是清代康熙十四年修、二十二年继修的《海宁县志》:“五月五为‘天中节’。……各家贴符于堂,或悬真人、钟馗像以辟邪。”(丁世良、赵放主编:《中国地方志民俗资料汇编(华中卷中)》,书目文献出版社,1991年,第663页)该文献表明,端午挂钟馗画与天师像和道符是同时存在的,其作用是辟邪。从存世绘画的题跋记录上,林春美先生则认为明代钱榖所画的《午日钟馗》可能为最早的端午钟馗作品。据《秘殿珠林石渠宝笈三编》所著录的款“癸亥仲冬廿日,钱榖写”(《秘殿珠林石渠宝笈三编》,延春阁藏二十四,列朝名人书画,北京出版社,2004年,第1969页),

这幅作品创作时间为1563年11月,是用于年初钟馗祈福的。从已知存世的作品来看,明代李士达的《钟馗图》或许是最早在端午前后创作的钟馗画,画面中钟馗穿官袍,登革靴,双手持笏板,双目圆睁,斜眼盯着身前一赤裸上身、仅着短裤、赤脚的小鬼。此画为美国高居翰(JamesCahill)先生旧藏,作于万历丙午年(1606年)端午前一日。据前文所述,此时大多数钟馗画还是作于岁末用以祈福禳祸。

另据生活在康熙、雍正、乾隆时期的“扬州八怪”之一金农创作的《醉钟馗》(图1)题识所示,端午时节画钟馗在当时非常盛行。这幅画作于金农73岁时,他在题识中除列举从唐代到清代的12位画钟馗名家(吴道子、张渥、牟元德、石恪、孙知微、李公鳞、梁楷、马和之、王蒙、钱谷、郭诩、陈洪绶)外,还申明画“醉钟馗”是其首创,“用禅门米汁和墨吮笔写之”,且“昔人于岁终画钟馗小像以献官家,祓除不祥,今则专施之五月五日矣”。此题识亦出现在其75岁和87岁的同名画作中。

现在我们也能从明清各地的地方志资料中,了解到端午钟馗画像在民间流传甚广且影响深远。如:

《浙江新志》:五月,“端午”,是日门户贴钟进士,张天师,插茱萸……

《杭州府志》:道家于午日送符,必署“天师”二字,受者答以钱米。钟进士画像,悬之以逐疫。

《临安县志》:五月“端午”

悬蒲剑艾虎于门,堂中挂钟馗像……

《乌青镇志》:五月,五日为“端午节”,……堂上悬张真人像,或关圣,钟馗像,门插葵艾,食角黍,饮菖蒲酒。

《苏州府志》:五月,五日,聚百草,多合药为辟邪丹。……画钟馗贴于后户,以辟不祥。

《吴县志》:五月,五日为“端午节”。堂悬神符及钟馗像,几供蜀葵,石榴……

《绩溪县志》:“端午日”,户悬蒲艾以辟邪。堂悬朱符,挂钟馗,瓶供榴花,蜀葵之属。

《曲江县志》:五月,五日为“端午”,包粽子,出菖蒲、艾叶、稔花,洒雄黄酒,以御毒虫。书符,挂钟馗像,以辟邪厉。

《三台县志》:五月,五日“天中节”,俗曰“端午”。家家饮菖蒲、雄黄酒,插艾叶、蒲草于门,用朱笔画钟馗于室,谓可辟邪。

辟邪避瘟:端午钟馗图像寄寓

钟馗脱胎于主持大傩之仪的“方相氏”,素有打鬼杀鬼才能之说。敦煌本《太上洞渊神咒经》卷七《斩鬼品》中曾描述:“今何鬼来病主人,主人今危厄,太上遣力士,赤卒,杀鬼之众万亿,孔子执刀,武王缚之,钟馗打杀(刹)得,便付与辟邪。”文中就连孔子与武王都要作为钟馗杀鬼的助手,可见钟馗在打鬼传说中显著的地位,赢得后世的崇拜和信仰也是情理之中的。

农历五月一直被古人认为是“恶月”,《荆楚岁时记》五月条中有“多禁。忌曝床荐席,及忌盖屋。”其下注:“按《异苑》云:‘新野庾寔,尝以五月曝席,忽见一小儿死在席上。俄而失之,其后,寔子遂亡。’或始于此。”([梁]宗懔撰,[隋]杜公瞻注,姜彦稚辑校,《荆楚岁时记》,中华书局,2018年,第34页)此记载暗含人们对于五月出现小鬼的担忧,也反映了五月的禁忌。而五月五日端午节更是五毒汇集,邪崇滋生的恶目。因此,明清之际端午时节悬挂钟馗图像是有深刻寓意的。

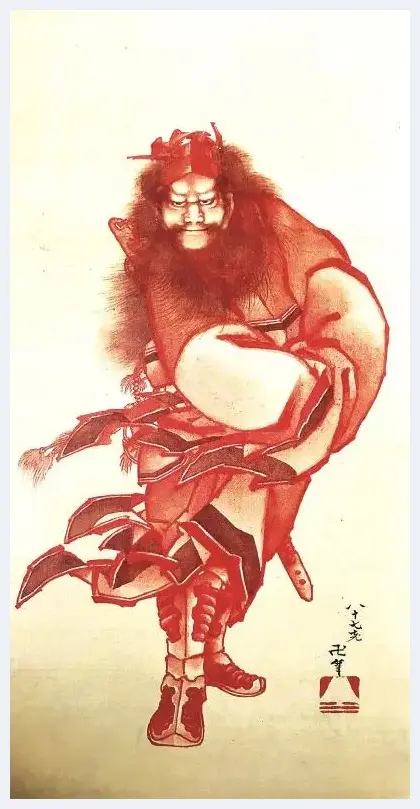

一方面,辟邪,通过悬挂钟馗图起到驱妖斩鬼的效用。在明代以后的钟馗打鬼图像中,钟馗开始使用宝剑,并收录《三教搜神大全》和《新编连相搜神广记》中。如任伯年的《钟进士斩狐图》(图2),作品成于1878年端午。画面上,钟馗鬓发倒竖,目眦尽裂,以迅雷不及掩耳之势拔剑;其右脚正踩在一只发出绝望哀鸣、伏地即将现原形的狐妖身上。吴昌硕后挥笔题诗打趣道:“鬓眉如戟叱妖狐,顾九堂前好画图。路遇揶揄行不得,愿公宝剑血模糊!”此题识显然描绘了钟馗为人间吞除妖孽的英雄好汉的形象,也寄寓了画家嫉恶如仇的志意。设色上,任伯年特以朱砂绘钟馗形象,除了与黑色狐妖形成鲜明的色彩对比外,还能增加画中钟馗的驱邪力量。中国古代的俗信赋予了红色去除邪恶的咒术力量,故有“朱砂用于辟邪”一说。早于任伯年的清代画家高其佩首创以朱砂画钟馗,后来这种“朱钟馗”形式还传到了日本。

另一方面,避瘟。钟馗一直被当作驱除疠疾的神祇受到民间的广泛信仰。明代万历、崇祯至清康熙年间,即从1580年至1663年,此间是中国暖冬与寒冬交接时期。据竺可桢先生分析:1550至1600年间为温暖冬季,1620至1720年间是寒冷冬季。(竺可桢:《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,《人民日报》,1973年6月19日)

这段时期的气候异常导致疠疫流行,死亡枕籍。(于希贤:《当今“非典”防治与古代治疫经验》,《天津科技》,2003年第3期,第42页)民众希望借钟馗图像的法力以达到驱疫的功效,其实质反映了明末清初民间对于钟馗避瘟的现实需求和精神寄托。

可以说,钟馗图出现在端午节,主要是受到民俗的影响。同时,除了辟邪避瘟,端午钟馗画还被寄寓了迎福祯祥之意。对于饱受各种苦难而向往和平幸福安定生活的民众而言,必然受到他们的极大推崇。因此,明清两代的画工和画家们每年都要画上几十幅甚至上百幅这种类型的钟馗画,才能满足社会大众的需求。

图3

无独有偶,钟馗形象自遣唐使传至日本后,图像寄寓也对日本产生一定影响。据考证,在距今五百年前的室町时代,日本就有端午节挂钟馗旗的风俗,其目的应该是迎接钟馗降临其家,为其除妖消灾,作用与中国端午钟馗画是一致的。此外,在日本,红色钟馗被认为是可以用以去除天花、麻疹疾病的疫神。1846年,日本江户时代后期浮世绘师葛饰北斋(KatsushikaHokusai,1760-1849)曾绘有《红钟馗图》(图3),与沈括《梦溪笔谈·补笔谈》卷三中描述的钟馗形象极为相近,意在保护主人免遭天花传染,是其生平所作钟馗像中最为出色的一幅。

图4

或许,我们的祖先端午绘制钟馗图像只是出于“驱鬼逐疫”的朴素愿望和祥瑞观念。然而,民国后,随着历史唯物主义理论的普及,鬼神迷信和封建道德观念不断被人们破除,端午钟馗图像更多是以钟馗形象为典故,借助表达新的寓意,使其直面社会现实,鲜明地表达艺术家对现实生活种种现象的理解与认识。如徐悲鸿、张大千等画家就有相当的午日钟馗画传世,且钟馗图在徐悲鸿中国式人物画中占有较为重要的地位。创作于1929年端午节的《钟馗像》(图4)是徐悲鸿的代表作之一,画面中画家将身形高大的钟馗置于瘦骨嶙峋的小鬼之上,并以粗犷的轮廓线和浓重的笔墨描绘钟馗深色长袍和卷曲胡须,以细线勾勒一神情矍铄的小鬼,形成人物形象与个性的鲜明对比。虽然徐悲鸿在西方学习绘画多年,但他深受中国传统文化影响,通晓中国画技法,能将西方人体解剖学和速写的某些因素巧妙地揉合到传统笔墨中,使人物造型更加严谨。作品中,通过钟馗凛凛难犯的神威的生动描画,徐悲鸿表达了正义终将战胜邪恶势力的坚定信念。

诚如普列汉诺夫在阐述各民族文化具有独特特点中所言:“每一种文学派别,每一种哲学思想,在每个不同的文明国家里都有自己的独特的色彩,有时候几乎是新的意义。”(《普列汉诺夫哲学著作选集》第一卷,生活·读书·新知三联书店,1961年,第731页)端午悬挂钟馗图像作为相沿积久的民风习俗,在文人文化的共同滋养下,主体图像由初创门神画发展到寄寓艺术家深刻思想的这一独特的意象图式,传世作品内容亦从不同角度反映现实社会,为后人解读民俗史和艺术史提供了高价值的图式范本。

![苗再新——“艺术薪火”系列报道[图文] 苗再新——“艺术薪火”系列报道[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jbhhi5wyq0d.webp)

![如果艺术参与城市“微更新”[图文] 如果艺术参与城市“微更新”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/22dsmkwcohl.webp)

![佳节赏佳作——著名书画家中秋国庆专刊朱光忠[图文] 佳节赏佳作——著名书画家中秋国庆专刊朱光忠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eeoekmts2y2.webp)

![徐悲鸿学术热度点燃市场 市场高价可以预期[图文] 徐悲鸿学术热度点燃市场 市场高价可以预期[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/h0uonc4ijm4.webp)

![当代实力派艺术名家:赵军安[图文] 当代实力派艺术名家:赵军安[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4nrh4sy1ve5.webp)

![“园丁画家”刘晖[图文] “园丁画家”刘晖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dj5owoo4jpt.webp)

![每个人的心里都有一团火 路过的人只看到烟|农民画[图文] 每个人的心里都有一团火 路过的人只看到烟|农民画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4qtctnq2pif.webp)

![对水墨画创作的几点思考[图文] 对水墨画创作的几点思考[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mdxr2ubyppy.webp)

![2023年度书画焦点人物——余新志[图文] 2023年度书画焦点人物——余新志[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tjf4axkrlsm.webp)

![书画收藏 看得懂才算是行家[图文] 书画收藏 看得懂才算是行家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pvilxbdboew.webp)

![艺术品网络拍卖为何难以做大[图文] 艺术品网络拍卖为何难以做大[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b4amcivdugp.webp)

![被带钩勾到了[图文] 被带钩勾到了[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cir0csc52j1.webp)

![传艺术之大美——特邀著名画家张省[图文] 传艺术之大美——特邀著名画家张省[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cnjlwwiyh5b.webp)

![罕见的希特勒画作赏析[图文] 罕见的希特勒画作赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/didgaacpsjv.webp)

![风啸祁连 驼鸣肃南——记王晓银笔下的裕固族人物[图文] 风啸祁连 驼鸣肃南——记王晓银笔下的裕固族人物[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pfnrommcwai.webp)

![我国艺术品市场三大融合趋势[图文] 我国艺术品市场三大融合趋势[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/12giimmqtaw.webp)

![张大千艺术市场解析[图文] 张大千艺术市场解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vy3abdhnp51.webp)

![2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文] 2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5yt302hx30s.webp)

![我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文] 我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5xfa1kb5amb.webp)

![聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文] 聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bxv4mz1cft.webp)