近期,在南京博物院展出的“风神超逸:明代晚期书法作品展”,以万历元年(1573)和崇祯末年(1644)为前后界限,展出数十件南京博物院藏明代书法作品,展现明代后期书法的发展状况、艺术成就和多元并存的书坛生态。而上海博物馆举办的历时三个月的“丹青宝筏:董其昌书画艺术大展”刚刚落下帷幕。在2019年年初,我们迎面感受到来自晚明的“风”。

明 张瑞图 扇面

晚明作为中国历史上一个特殊阶段,人才辈出、多个学派兴起,嘉靖以后,中国文化艺术的发展进入了重要的历史时期。这一时期,程朱理学逐渐衰微并异化,陆王心学继续发展,禅宗思想盛行。从哲学到文学艺术都表现出空前的解放思潮,出现了一批重个性、重创新、重主体情感抒发的艺术家和艺术作品,在文学领域,出现了“公安三袁”(即袁宗道、袁宏道、袁中道),他们主张“性灵说”,反对前后七子的拟古风气;在书法领域,则出现了充满变革精神的浪漫主义书风,以徐渭和董其昌最具代表性。此外,还有与董其昌并称“晚明四家”的邢侗、米万钟和张瑞图,“云间书家”莫是龙、陈继儒,篆隶书家赵宦光、宋珏,女性书家邢慈静,明末“三株树”——黄道周、王铎和倪元璐,以及遗民书家傅山等人,共同铸就了浪漫多元的晚明书风。这使得明代前期所崇尚的程朱理学以及前后七子所倡导的拟古主义受到了强烈的冲击。

这些个性变革书家的最大贡献,在于将从前书于案头卷册的行草书扩展到了高堂大轴的巨幅大字,在形式上丰富了行草书的表现形式,也建立了新的审美样式。这场个性变革书风的产生,客观上固然有社会政治经济、审美思想,甚至是居室结构变化的影响,但更主要的仍要归结于书家的创造力。他们立足传统,上溯晋、唐、宋代,在张扬自身个性的同时,确立了以拙朴、厚重、宏大、古雅、遒媚为标准的书法审美观,这几项审美追求构筑起了完整的晚明个性变革书风。客观来说,作品尺幅的扩大,必然会造成单字笔法精细变化的削弱,但另一方面,结字、章法、用墨等变化则比之卷轴小字更为强烈而鲜明,从而增加了作品的视觉表现力。从开路先锋徐渭,到张瑞图、黄道周、倪元璐的奇兵突起,再到殿军王铎,这支庞大的个性书家队伍通过实践为后人提供了一条深入古人而又能独立门户的学习道路,其中当属王铎的功劳最大。

晚明浪漫主义变革书风在清代初期并没有太大的影响,但却与清代中后期同样重视个性、反对传统帖学束缚的碑学崛起、兴盛遥相呼应,到了近现代及当代,这场变革书风的影响仍在延续,成为诸多书家在创作实践中效仿、借鉴的楷模。

晚明书法风尚:性灵活泼毫锋上

翰墨之事,要以薄功利为先,才可能见真胸襟得真性情,要有清心寡欲的人格修养,是性情、修养、功力的集中体现,这是因为“性灵”为人的性情禀赋在诱发条件下的心灵释放及其天才的物化。当然,在强调“性灵”的同时,不要忽略艺术才能与艺术风格表达,是由艺术家文化修养统照下的技巧来实现的。

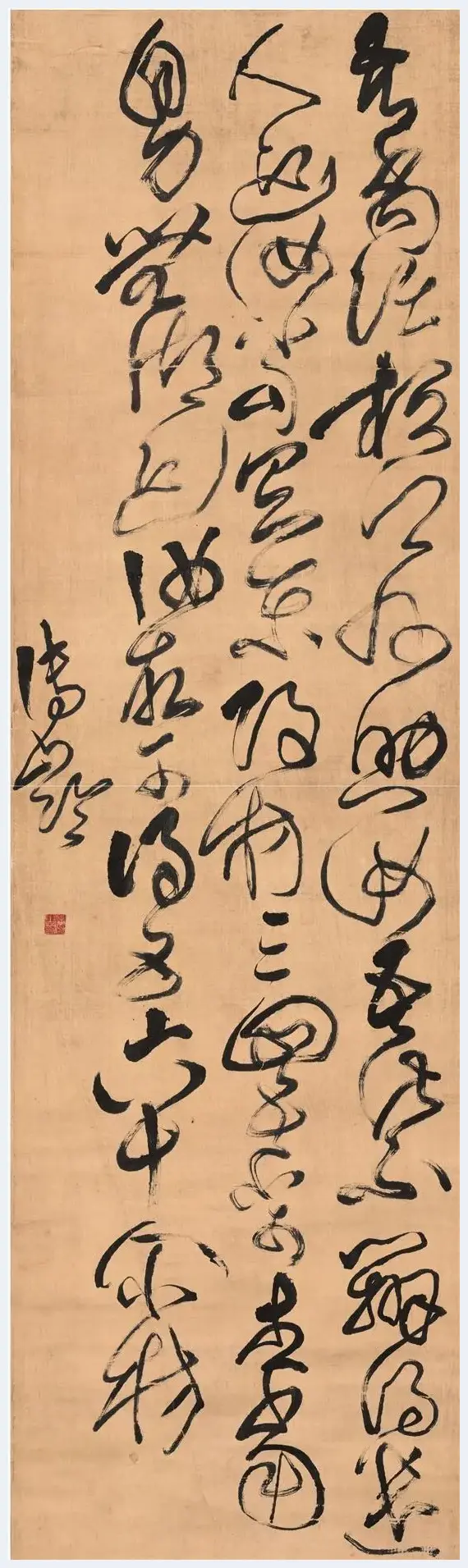

清 傅山 草书临阁 绢本 174.5×50.5cm 北京故宫博物院藏

明代是中国思想史上的一个重要转折期,尤其是在中叶至晚明,各种激烈冲突的学说立论、辨析诘难与流派蜂起蔚为大观。晚明更是在文艺思想、书法理论与创作上出现了一股强烈追求个性解放的思潮。王镇远《中国书法理论史》中曰:

随着晚明市民经济的发展,思想界受王学的影响而日趋解放,在文艺上便出现了一股追求个性、反对赝古的思潮,文学批评上由三袁(袁宗道、袁宏道、袁中道)为代表的公安派首标“性灵”说。袁宏道《叙小修诗》说袁中道之诗“大都独抒性灵,不拘格套,非从自己胸臆中流出不肯下笔。有时性与境会,顷刻千言,如水东至,令人夺魂。”可见其性灵说之内涵,便在于摆脱陈式之樊篱,反对虚伪矫饰,主张抒写真实的情感。与此相应,在书法理论中便出现了李日华的“性灵”说……

明代的历史分期在相关文学史、美术史、书法史的不同著作中各不相同,有的甚至相差甚远。如徐渭,王镇远《中国书法理论史》列在明“前中期”,而黄惇《中国书法史·元明卷》列在“晚明”。我认为明代的277年(大多数著作标明代为276年乃计算方法不当)若分为早(前)、中、晚(后)三期,可将明太祖朱元璋洪武元年至明英宗朱祁镇天顺八年(1368—1464)的97年为早(前)期。将明宪宗朱见深成化元年至明世宗朱厚熜嘉靖四十五年(1465—1566)的102年为中期。将明穆宗朱载厚隆庆元年至明毅宗朱由检崇祯十七年(1567—1644)的78年为晚(后)期。这样,与晚明书风变革关系密切的徐渭(1521—1593)、赵宧光(1559—1625)、袁宗道(1560—1600)、李日华(1565—1635)、袁宏道(1568—1610)、张瑞图(1570—1641)、袁中道(1575—1630)、黄道周(1585—1646)、王铎(1592—1652)、倪元璐(1593—1644)等人则纳入到一个变革体系中来了,从理论立说到创作实践中的自我表现上,清晰地显现了书法由文人士大夫的审美取向向市井大众的审美趋向转型的脉络。

徐渭因其人生际遇的坎坷,与时代格格不入,在文艺思想上,力倡通俗艺术,不惜与市井细民为伍,从民间俗文化中汲取创作灵感。他甚至强调戏曲等文艺作品“越俗,越家常越警醒。……点铁成金者,越俗越雅,越淡薄越滋味,越不扭捏动人越自动人。”他在《玄抄类稿序说》中曰:“自执笔至书功,……心为上,手次之,目口末矣。”徐渭主张书为抒情而作:“凡临摹直寄兴耳,铢而较,寸而合,岂真我面目哉?”尝自称:吾书第一,诗二文三画四。袁宏道称徐渭书法:“笔意奔放如其诗,苍劲中姿媚跃出,在王雅宜、文征明之上。不论书法而论书神,诚八法之散圣,字林之侠客。”

以俗为雅在赵宧光那里也得到发挥,他在《寒山帚谈》中说:“无意而得处,不可认为村鄙。自然而成处,不可认为粗俗。抑扬顿挫处不可认为脱误,散诞不羁处,不可认作野狐。此皆神逸妙用,顾其人如何,其造诣如何,其作用究竟如何,未可以一笔一字定其功过也。”他甚至主张“宁恶毋庸”。徐渭、赵宧光等人的书法,尤其是草书的荒率粗放、纵横争折,看似恣肆跌宕,往往见其鼓努为力、故作惊人之笔的机心,遂不免于“性情乖戾”,而流于粗俗。当代书坛的某些“明清调”草书,大致导源于此,多是以狂怪充大气,以粗俗充质朴,以荒率充天真,以恣纵为性情,遂流于恶俗。

晚明的学术思想活跃与市民经济的迅速发展有关,在哲学上批判、发展了宋明理学,尤其是王阳明心学的影响很大,其流派传播深远。在文艺上,俗文学的兴起推动了个性解放与重感性、尊重主体情感的新思潮。文学批评中,公安三袁的出现便是时代的产物,袁宏道揭橥“性灵”之说,在《叙小修诗》中评袁中道的诗曰:“大都独抒性灵,不拘格套,非从自己胸臆中流出,不肯下笔。有时性与境会,顷刻千言,如水东至,令人夺魂。”“不拘格套”、“兴与境会”是“独抒性灵”的内外条件,这样,真情感、真性情才能胸无阻隔而自然流出。

在这理论旗帜下,与之相呼应的书法理论“性灵说”倡导则当属李日华,他在《紫桃轩又缀》中曰:“歙友东篱尘者,耽嗜书法。终日挥洒,遇不得意则痛饮烂醉,人不得谁何之也。余书联语贻之云:性灵活泼毫锋上,世界沉埋酒瓮中。”“性灵活泼毫锋上”真乃画龙点睛之笔。“终日挥洒”可见其痴迷,“遇不得意”时则痛饮烂醉,活脱脱的颠张醉素。在《紫桃轩杂缀》中说:“写数字,必须萧散神情,吸取清和之气,在于笔端。令挥则景风,洒则甘雨,引则飞泉直下,郁则怒松盘纠,乍疾乍徐,忽舒忽卷,按之无一笔不出古人,统之亹(wěi)亹自行胸臆,斯为翰墨林中有少分相应处也。”“萧散神情”、“自行胸臆”的书写状态,是书家“独抒性灵”之境。在《竹嬾画賸》中又说:“士人外形骸,而以性天为适。斥膻酪,而以茗泉为味;寡田宅,而以图书为富;远姬侍,而以松石为玩;薄功利,而以翰墨为能。即无钟鼎建树,亦自可千秋不朽,下神仙一等人也。”翰墨之事,要以薄功利为先,才可能见真胸襟得真性情,要有清心寡欲的人格修养,是性情、修养、功力的集中体现,这是因为“性灵”为人的性情禀赋在诱发条件下的心灵释放及其天才的物化。当然,在强调“性灵”的同时,不要忽略艺术才能与艺术风格表达是由艺术家文化修养统照下的技巧来实现的。

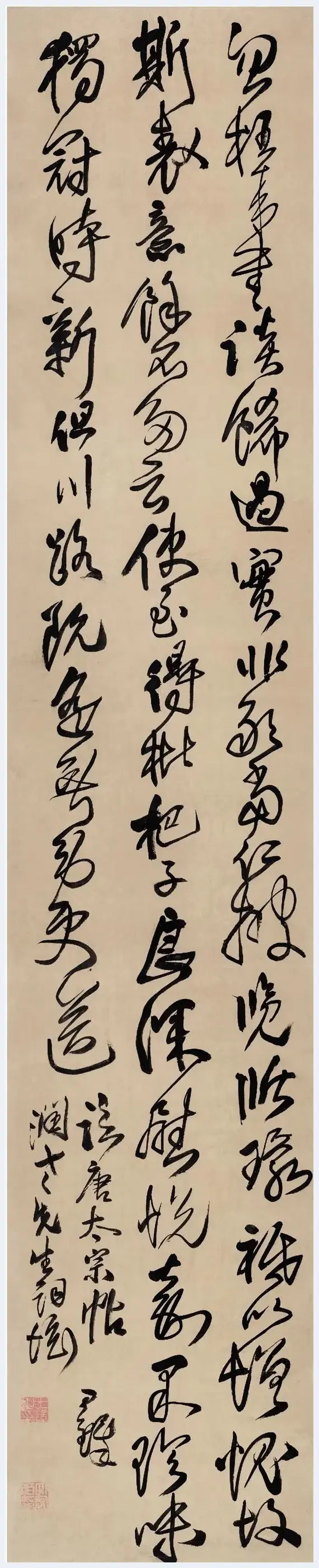

明 王铎 临唐太宗帖 250×49cm绢本 辽宁省博物馆

李日华于书法主性灵说,但并未排斥书家的道德修养,而这是他高出一些时人的地方。他在《竹嬾续画賸》中亦说:“读书以胸次为主,不妨以烟云村麓胜妙之气,一荡其灵府也。”他曾多次说过士人于技艺之事“多一不如少一”,这是因为一旦为技艺所累,“不惟受役兼亦损品”。“受役兼亦损品”的原因在习艺“杂而不精”,而于“书法则勖而勉之”同时亦强调“书道断在神骨,未可以功力意态取也。”李日华书论于性灵说远未展开,但其将性灵说引入书论却功不可没。

由性生势 随势赋形“明清调”书风成因臆说

在探索“明清调”书风形成原因之前,我们先对“自由性书写”与“规定性书写”这组概念进行阐释。从书法发展史的角度来看,在钟张二王法度未确立之前的简帛书,书写随性,风格多样,可视为自由性书写;魏碑虽然已受到一定程度的法度制约但仍属于自由性书写;唐楷则是规定性书写。从书写群体的角度来看,文人书法一般属于规定性书写,民间书法大多是自由性书写:米芾“集古字”,笔笔有来历,笔笔有根据,可以视为文人书法规定性书写的典范;而民间书家由于不受法度约束,作品往往呈现出一种自由性书写的状态,撇开了汉字点画与结构的技法约束,随意而行,心性流淌。

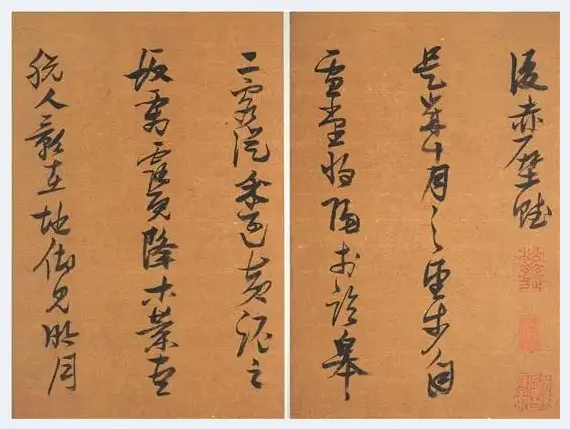

张瑞图 《草书后赤壁赋》册 28.9×19.1cm×8

纸本 天启六年(1626) 纽约大都会艺术博物馆藏

“自由性书写”与“规定性书写”的现象在书法史上虽然一直存在,但这组概念与明末清初的书风密切相关。明末清初的行草书洒脱奔放、结构夸张,字里行间无不流露出书家的真性情。书法由法度确立之前的无意识自由书写,到唐宋时期的规定性书写,发展到明末清初,已经是一种有意识的自由性书写状态了。

通过比较我们发现,明末清初的书法虽然也在坚守传统的笔法与结构,但与宋元时期的书风已有较大的差异,这种风格绝不是一个人或一个时期突然创造出来的,其生成与时代背景、技法传承,以及与其他门类艺术的碰撞有着较大的关联。下面,我们对这一差异现象形成的原因进一步分析:

首先,是明代早期“狂草”书风的延续。历史上“狂草”概念最早出现于唐代,代表人物有张旭、怀素等。明初的狂草书,可以举两个例子,一个是解缙,另一个是张弼。解缙是明朝第一才子,内阁首辅,《永乐大典》的总纂修,其草书“草奏飞书,倚马可待”,可见其书写时颠狂的状态。另一位狂草书家张弼在当时名播四海,董其昌云:“东海在当时以气节重,其书学醉素,名动四夷。”由此可见,狂草已成为明初许多书家的主要表现对象。明中期祝枝山草书“点画狼藉”,后人言其草书“时有败笔”,我认为败笔不能因为一笔侧锋或者形态有违于汉字规定点画就认定为败笔,这个观念是错的。狂草是笔墨在心性流淌中的一种协调,唯不协调者是败笔。所以在书写时要看整体,像祝枝山、徐渭等书家的草书则不能以一种标准去衡量。明代早期出现的狂草现象可以说是“明清调”书风形成的先声。虽然明中期,如沈周、文征明等人延续宋人黄庭坚的模式进行创作,对明代的狂草书风进行了暂时性的回拔,但晚明“明清调”书风的爆发不可避免。

其次,受大写意花鸟画的影响。俞剑华先生认为中国大写意花鸟画始于明代宫廷画家林良,虽然其在画禽鸟时用笔的概括性很强,但这只是大写意花鸟画特征中的一方面。大写意花鸟画最根本的特性是笔墨的律动,而律动在书法中最明显,笔笔连贯,就能让线条与心性合而为一。从这一特性上讲,将大写意画的产生时期放到明末清初更为合适。徐渭是晚明书坛杰出的草书大家。其草书跳腾驰纵,以狼藉的点和线打散草书的间架结构,不仅削弱了汉字的可识性,突出了用笔的性情和气势,极大地拓展了书法的笔墨意象空间,形成了似书非书,似画非画的笔墨境界。徐渭有“晋时顾、陆辈笔精匀圆劲净,本古篆书字象形意。其后张僧繇、阎立本、吴道子、李伯时即稍变,犹知宗之。迨草书盛行,乃始有写意画,又一变也”之说,说明明代写意画始于草书的盛行。绘画与书法的影响应该是双向的,不仅是明代狂草书风促进了大写意花鸟画的诞生,明代大写意绘画也推动了“明清调”书风的自由性书写的发展。从唐代的书家与画家分工,至元代书画基本集于一家,而到了明代的书画互通,才真正使得自由性书写成为可能。

另外,受创作环境的影响。据薛龙春先生研究发现,明末清初的书法创作进入了公众视野。观者如云,呼喊不断,激发了书写者的心情。这种状态与“明窗净几,笔墨精良”的书斋式创作明显不同。

综上所述,“明清调”书风的形成,与明代早期“狂草”书风的探索、大写意花鸟画的产生和创作环境的改变等因素密不可分。明代早期“狂草”书风的兴盛为其进一步探索有意识的自由性书写提供了时代范式,大写意花鸟画艺术形式的碰撞融合为其注入了新的笔墨活力,创作环境的改变为书家营造了创作的激情,正由于这些因素的共同推动,才使得“明清调”书法进入了有意识自由性书写的巅峰。

![中国最著名四大玉石赏析[图文] 中国最著名四大玉石赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fskvyohtncm.webp)

![浅说后印象派塞尚油画艺术[图文] 浅说后印象派塞尚油画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uloxiyticye.webp)

![为什么艺术可以成为加密货币世界中的一员[图文] 为什么艺术可以成为加密货币世界中的一员[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hadvs1g1eag.webp)

![清平世界——著名山水画家杜艳作品欣赏[图文] 清平世界——著名山水画家杜艳作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rd5vqrhopo2.webp)

![“柿柿”如意——中国绘画中的柿子图[图文] “柿柿”如意——中国绘画中的柿子图[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/abv4xnqdgqf.webp)

![孙晓材的宣纸油画[图文] 孙晓材的宣纸油画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wruwxmgncoz.webp)

![名家书画备受追捧 瓷杂行情依然不振[图文] 名家书画备受追捧 瓷杂行情依然不振[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sghf32nnppu.webp)

![大胆落笔,细心收拾——张国樟美育专栏第三十六期[图文] 大胆落笔,细心收拾——张国樟美育专栏第三十六期[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gnlzeyv1dy0.webp)

![刘宝山——磅礴笔墨书国礼[图文] 刘宝山——磅礴笔墨书国礼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aipd4xoodhm.webp)

![笔墨传统与时代精神————关于中国人物画实践的思考[图文] 笔墨传统与时代精神————关于中国人物画实践的思考[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynp2y5q0zqm.webp)

![狠利的市场渐行渐远[图文] 狠利的市场渐行渐远[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vmmz2x2xcro.webp)

![古典笔法 现代情愫[图文] 古典笔法 现代情愫[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/shaaqw1mayc.webp)

![喜迎二十大 翰墨绘华章——著名画家陆伯平[图文] 喜迎二十大 翰墨绘华章——著名画家陆伯平[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/z4nyxc11hdk.webp)

![献礼建党100周年优秀作品选——画家萧晗[图文] 献礼建党100周年优秀作品选——画家萧晗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nm5hrccxg4b.webp)

![2018当全新入场的博览会遭遇勇敢退出的画廊[图文] 2018当全新入场的博览会遭遇勇敢退出的画廊[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oaq3x53t4bt.webp)

![艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文] 艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pdsc4oh10or.webp)

![一个自由艺术家 吉尔格楞[图文] 一个自由艺术家 吉尔格楞[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hivr1c0zecb.webp)

![毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文] 毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5fbxg4xhnpj.webp)

![吴冠中《双燕》与孤独的文艺青年[图文] 吴冠中《双燕》与孤独的文艺青年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/palrhbdkqzl.webp)

![陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文] 陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nxmokwpvj2l.webp)

![茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文] 茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wtgz5eclvv1.webp)

![聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文] 聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bxv4mz1cft.webp)