关于艺术(作品)需不需要阐释(批评)的争论由来已久,我也曾在相关的文字中表达过自己的看法,现再撰文赘述一二,以明立场。

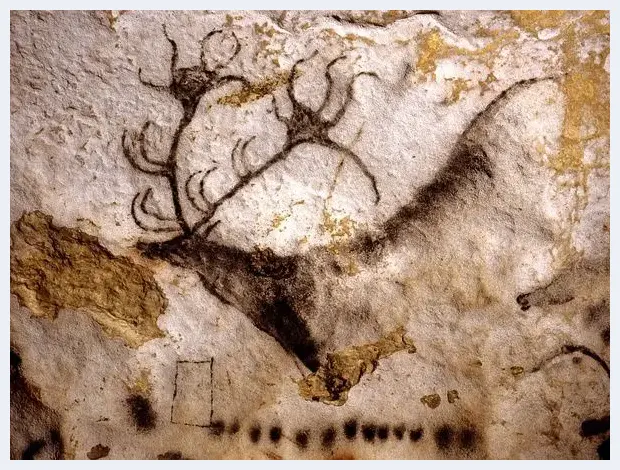

众所周知,“艺术品”天生并不是艺术,或者说人们在创造(制造)它时并没有把它当成“艺术”,而有可能是当成一个器具,一种符号,一种象征,或者指向某一目的。史前人类不会认为他们在石壁上的图画是艺术,而更多是出于实用和心理暗示。同理,一个装水用的瓦罐,一个盛菜用的碗碟,一件打仗用的兵器,等等,不会有人愿意把它当成艺术。可见,“艺术品”成为艺术是发生的,就在某一时期(之后),“艺术品”具备了某种“功能”,呈现了这种“功能”的价值,这时候“艺术品”才成其为我们今天称之为艺术的东西。因此,加拿大哲学家威尔逊认为,“艺术品是自主的,当它只遵守艺术的原则时,也就是说,当它只承担艺术的职能时”,它才能成其为艺术。可见,艺术之所以是艺术是需要有一个“共性”的东西被大家共同“遵守”的。这是审美判断的基础,即审美判断也要有一个审美“共性”的东西被大家共同“遵守”。

尽管美的不一定是艺术,艺术也未必一定就是美的,但追求美无疑是艺术的一种特性。康德承认审美判断不能提供有关对象的知识的观点,从某种程度上把审美的主观性推到了极致(绝对),从而否定了美的对象所具有的那种“共性”,否则每个人的美的趣味都能成为独立的美,则美将不再美,丑亦不再是丑。老子云“天下皆知美之为美,斯恶已”,如是而已。因此,只有对审美对象人为设定某种理性的认识,即大家共同遵守的原则时,审美才具有某种“普遍的”真实性。“情人眼里出西施”既不是审美,亦不是“认识”,而是道德判断,是把道德认同误判为审美认识。

基于此,阐释为使艺术作品更好地成为艺术提供了最大限度的可能。阿多诺认为,艺术常常在“等待自己的解释”,甚至强调“艺术品,如果没有任何部分能够引发沉思和思想,就不是艺术品”。可见,对艺术作品进行阐释是艺术自身内在性的“强烈要求”,而不是附加的说明书。一般说来,浅层意义上的阐释(即批评)是为读者讲解艺术作品的意义(包括知识,技巧等),而深层意义上的阐释则是对艺术作品的再创作,它将甚至连艺术家本人也未必意识到的知识挖掘出来,这部分知识有可能是艺术作品自带的,隐藏在作品中的不易发现的,它通过阐释(批评)而显露出来。这才是批评的真正意义。所以说艺术少了阐释(批评),艺术作品存在的意义和价值将大打折扣,或者说,阐释(批评)之于作品是伯乐与千里马的关系,没有伯乐,千里马不过是一匹不为人知的普通的马。所以说批评是发现,是挖掘,是哲学的介入,但绝不是强加,而是完成,是艺术在“等待自己的解释”。

本雅明坚持强调,“批评是艺术品的极致——也就是说,是艺术品的完成。这并不是说,批评填补了艺术漏掉的东西,而是说批评阐明了艺术潜在的——及沉默的——哲学意义”。

毫无疑问,有些艺术作品,如果没有阐释或批评,是难以理解的,尤其是面对现代艺术和当代艺术时,我们甚至常常是一头雾水。不被理解,意味着被人所接受的难度就增加了。对于那些难以理解——不管是因文化差异、时代更替,还是因介质不同、形式变化,抑或因表达方式、表现手法过于个性等——的作品,是需要阐释的。从某种意义上说,现当代艺术似乎更应该需要阐释来增加其可理解性,以便于更多人认同和接受它。但事实是否如此呢?从现实的情况看,现当代艺术似乎更频繁地抵制阐释,诸多现当代艺术家甚至拒绝他的作品被阐释。他们普遍认为,艺术作品的“真理-内容”是自带的,阐释(批评)只有把作品带入歧途。施莱格尔无不讽刺地指出:“在被称之为艺术哲学的系统中,一般都是:既缺乏艺术,也缺乏哲学。”

20世纪以来,艺术的激进发展导致了艺术进一步被迫从哲学和文学的大家庭中分离出来,艺术的哲学基础尤为薄弱,尽管我们不能要求艺术一定要哲学经验化,但如果这个时候放弃哲学阐释,则艺术的处境将尤为尴尬。因为,“哲学本是用来兑现动物眼中所看到的东西的”。1956年2月24日,阿多诺对霍克海默说的这句话非常耐人寻味。

![艺术VS科技!浅析拍卖行的营销新套路[图文] 艺术VS科技!浅析拍卖行的营销新套路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dztntmmhtmj.webp)

![名家风采:当代画家郭在舟山水画艺术[图文] 名家风采:当代画家郭在舟山水画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrlyfxpxmri.webp)

![孟云飞:造像——佛陀幻影中的审美折射[图文] 孟云飞:造像——佛陀幻影中的审美折射[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r34vfhejlpm.webp)

![“党旗飘飘”七一专辑:王华艺术作品欣赏[图文] “党旗飘飘”七一专辑:王华艺术作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jwvvpihyfoc.webp)

![把中国的东西“从欧洲吸走”[图文] 把中国的东西“从欧洲吸走”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wosowqmnjk0.webp)

![2020年特别推荐当代最具收藏潜力的艺术名家——杨仁杰[图文] 2020年特别推荐当代最具收藏潜力的艺术名家——杨仁杰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e5sdpm4ouve.webp)

![荣宝斋画谱出版发行张凌超胡杨系列作品[图文] 荣宝斋画谱出版发行张凌超胡杨系列作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ldt3hu5pmyd.webp)

![“视觉江南”中的传统与创新[图文] “视觉江南”中的传统与创新[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vemn4ndphfa.webp)

![中心与周边——谭平艺术的哲学解读[图文] 中心与周边——谭平艺术的哲学解读[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/31kar0ljzb1.webp)

![第十一届“鸿儒杯”海峡两岸书画大赛初赛第一名傅彪作品赏析[图文] 第十一届“鸿儒杯”海峡两岸书画大赛初赛第一名傅彪作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xji4oeerelv.webp)

![莫让艺术金融成为伪命题[图文] 莫让艺术金融成为伪命题[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2m2duwvfojc.webp)

![沈天万:不做一辈子重复自己的画家[图文] 沈天万:不做一辈子重复自己的画家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pxhajwp4wdp.webp)

![畅聊美术馆的跨界生意的发展空间[图文] 畅聊美术馆的跨界生意的发展空间[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bwsu44wl3v5.webp)

![中国当代艺术家梅一——谈东方美学的历史演变和未来[图文] 中国当代艺术家梅一——谈东方美学的历史演变和未来[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/haqfiudnyoi.webp)

![2020年特别推荐艺术先锋人物:徐德润[图文] 2020年特别推荐艺术先锋人物:徐德润[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q4xsxdaefcd.webp)

![古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文] 古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lwaj0iih3ii.webp)

![仙鹤是一品鸟古时常入画[图文] 仙鹤是一品鸟古时常入画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/afa0wbz0vcj.webp)

![浅聊朝鲜刀剑的变迁[图文] 浅聊朝鲜刀剑的变迁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a5mxsxjkg5u.webp)

![道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文] 道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wi1dpse0q3p.webp)

![透过自画像窥探著名画家内心世界[图文] 透过自画像窥探著名画家内心世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pfanq25naga.webp)

![茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文] 茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wtgz5eclvv1.webp)

![【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文] 【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dzx5sdzolt.webp)