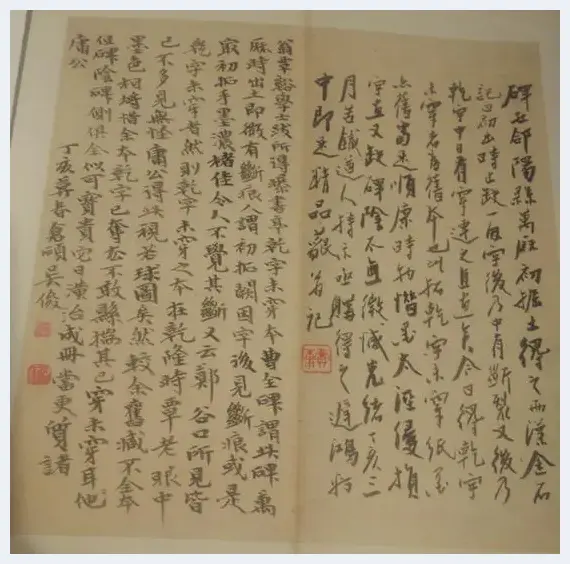

吴昌硕跋文

2018年11月1日-11月18日在上海图书馆展出的缥缃流彩——中国古代书籍装潢艺术馆藏精品文献展,是笔者看过的最好的古籍展览,尽可能全面地展示了古书、碑帖等展品递藏者自写或请人写的题跋。这类题跋在过往古籍展中大多只能从展品说明上了解而无法目验。希望上图这一展览能成为图书馆界标杆,日后即使不带“装潢”名义的古籍展览也能多展示题跋。实际上许多题跋和展品最终形成今日装帧的模样并无关联,但却蕴含着丰富的历史信息,可以考察其藏者的交游等诸多问题。

前不久浙江省博物馆借用流行的“朋友圈”概念,举办了以《吴昌硕与他的“朋友圈”》为题的展览,广受好评。上图此次装潢艺术展中许多展品的题跋同样能管窥展品原藏者的朋友圈,以下谨举数例。

首先,关于吴昌硕“朋友圈”的展品就有几件。比如吴昌硕重装的《石鼓文》拓本,前有顾麟士绘图;杨岘重装的《曹全碑》有杨氏和吴昌硕各一跋。有意思的是吴昌硕为杨岘所写跋文中有要将自己所藏的另一《曹全碑》“潢治”好后再请杨岘鉴定。

吴氏与顾、杨的交游在前述浙博展览中也有展品可以印证。不过上图此展中还有一件吴昌硕与方尔谦为李绪所藏《六朝唐人写经残字》都写有长跋的展品。而李绪并未在浙博专题《吴昌硕与他的“朋友圈”》的展览中出现,故其在研究吴昌硕生平交游中的价值显而易见。

吴昌硕与方尔谦为李绪所藏《六朝唐人写经残字》所写长跋

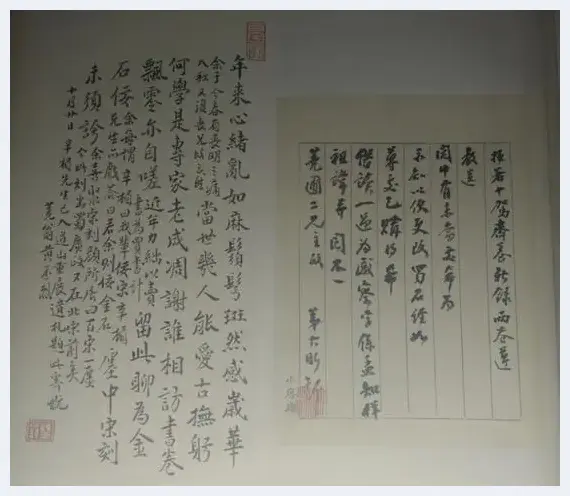

黄丕烈以藏宋刻本知名,其碑帖收藏则相对少为人知。本次展览中有一册黄丕烈所藏《蜀石经毛诗残碑》拓本,其封面是请钱坫题名,且内附钱大昕写给黄氏的一封信。信的内容是钱大昕将自著《十驾斋养新录》书稿两卷送呈黄丕烈,希望得其指正“未当处”,并询及《蜀石经》如已购得,希望借读。此展品还有黄丕烈在钱大昕逝世后写的一首怀念旧友的跋诗,诗末句为:“留此聊为金石佞,廛中宋刻未须夸。”黄氏自注云:“每谓辛楣曰,我辈佞宋;辛楣先生亦戏答曰,若余则佞金石。”可见黄丕烈将这件与钱大昕有缘的藏品甚至看得比他那些宋刻本还珍重。除此之外,展览中还有能反映黄氏与顾千里等交情的《鉴诫录》等书,就不再赘述。

黄丕烈、钱大昕书信往来

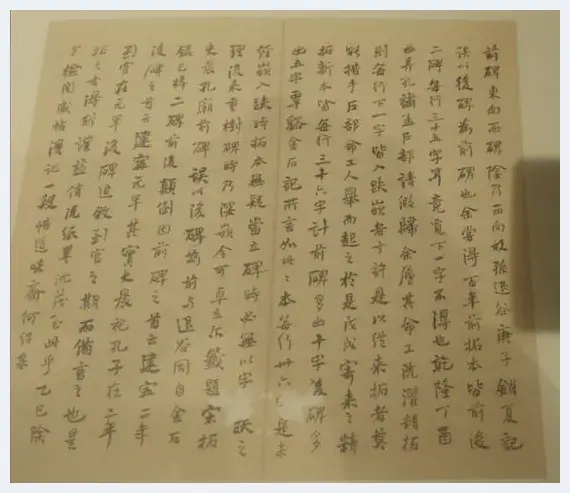

另外,上图对一件有何绍基题跋的《史晨碑》的装池者的介绍,笔者颇有疑义。该展品只展出了封面和何绍基跋。上图介绍的全文是“明拓本。册页装,蒋国榜重装本。清何绍基题跋。”

何绍基题跋的《史晨碑》的装池者介绍

该展品封面题字是“宋拓史晨碑”,落款是“道州藏本,乙卯嘉平为苏庵法家额之。熙。”据钤印及笔迹可知落款题字者为曾熙。据上图专家鉴定此拓本年代到不了宋代。那么“苏庵法家”是否就是蒋国榜呢?乙卯嘉平月当1916年初。蒋国榜,字苏庵,1893年生,此时方二十出头。而曾熙则为1861年生,二人辈分差距较大,如果不是有特别的忘年交情,一般不称“法家”,更不会轻易为一件本非宋拓的藏品做夸大价值的背书。

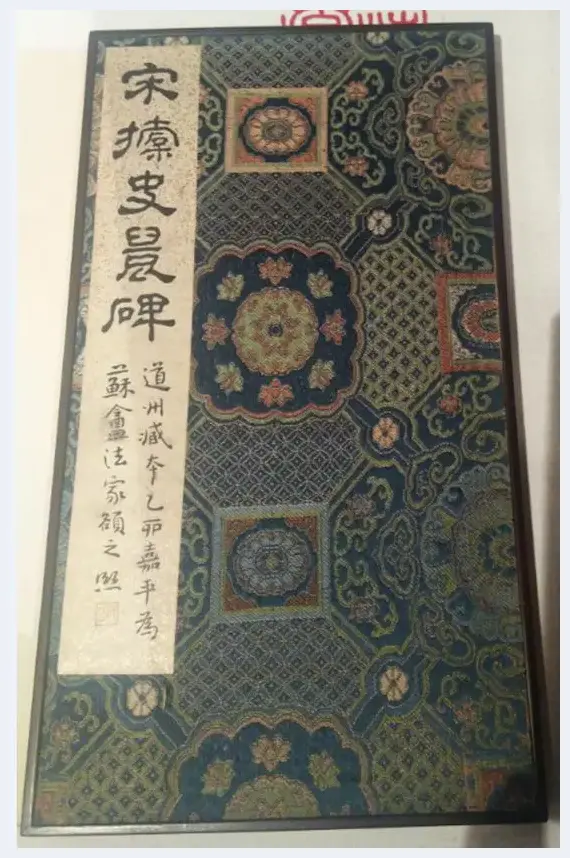

“宋拓史晨碑”封面

实际上在曾熙的朋友圈中有位名气更大的“苏庵”,即郑孝胥,只是郑氏“苏戡”之字名声更大,“苏庵”之号稍为“苏戡”所掩而已。郑孝胥生于1860年,与曾熙正是同辈好友。1916年上海震图书局出版《兰亭六种合刻(附曾、李、郑写本)》中的曾、李、郑即曾熙、李瑞清和郑孝胥。此册除收《兰亭序》拓本六种及曾、李、郑三人所写《兰亭序》外还有三人的跋记。其中郑孝胥属款于“乙卯六月”,曾熙之跋则从“乙卯十月”开始记叙,可见当年曾、郑二人的交往应比较多。

而且,在《郑孝胥日记》中有多处推崇何绍基书法,因而其收藏有何绍基长跋的碑帖可谓顺理成章。所以,即便退一万步,此何绍基题跋的《史晨碑》内恰也有蒋国榜的鉴藏印,也不能就定为是蒋国榜所重装,而多半是经郑孝胥请曾熙题额重装收藏后又入蒋国榜之手。况且,极大可能此展品并没有蒋国榜的鉴藏印。

董其昌题宋刻《楞严经》

董其昌题宋刻《楞严经》

值得注意的是碑帖的收藏重装者往往会过誉其藏品,本次展览中另有一件叶志诜装池的加入摹宋人《林和靖像》的《汝帖》,也是藏者自标“宋拓”,而经上图鉴定降为“明拓”。

最后,想提一下,本次展览中还有两件关于董其昌的展品:董其昌跋宋拓《麓山寺碑》和董其昌题宋刻《楞严经》。可以为作为观赏即将开展的上海博物馆董其昌书画艺术大展的热身。

![鹤在中国美术中的吉祥寓意[图文] 鹤在中国美术中的吉祥寓意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hjn5tm2youg.webp)

![李人毅:感言中才丹青[图文] 李人毅:感言中才丹青[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s3rect4hl2r.webp)

![康有为的书法为何被说成烂草绳[图文] 康有为的书法为何被说成烂草绳[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/i0kbufamu3y.webp)

![言意象道——胡量大写意中国画欣赏[图文] 言意象道——胡量大写意中国画欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iykkjb3ls4a.webp)

!["驶入意象的深处,寻找生命的本初"杨晓阳新作观瞻[图文] "驶入意象的深处,寻找生命的本初"杨晓阳新作观瞻[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pfrzek5ucyr.webp)

![全国政协委员范迪安:文艺高峰如何铸就[图文] 全国政协委员范迪安:文艺高峰如何铸就[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/w1cc1bebemc.webp)

![喜迎二十大 翰墨绘华章——著名画家承强[图文] 喜迎二十大 翰墨绘华章——著名画家承强[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ut1v0xv1tlu.webp)

![2020特别推荐艺术先锋人物:赵一农[图文] 2020特别推荐艺术先锋人物:赵一农[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4diezrpiq2z.webp)

![未来的艺术品交易方向何在?[图文] 未来的艺术品交易方向何在?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ocvncl0opbw.webp)

![用民间剪纸精华滋养当代艺术[图文] 用民间剪纸精华滋养当代艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/squy3ojfp1s.webp)

![黄立勋:一路耕耘自奋蹄[图文] 黄立勋:一路耕耘自奋蹄[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/focko54fsza.webp)

![新一代亚洲媒体艺术造访德国 重思科技塑造的“新感官体验”[图文] 新一代亚洲媒体艺术造访德国 重思科技塑造的“新感官体验”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yi5dsil5sbz.webp)

![匠心独运亮点纷呈——胡逸民木雕艺术的传承创新之路[图文] 匠心独运亮点纷呈——胡逸民木雕艺术的传承创新之路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wywmmmjwsmv.webp)

![荣宝斋上海拍品赏析:林风眠《双鹭》[图文] 荣宝斋上海拍品赏析:林风眠《双鹭》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iywmjiqziov.webp)

![海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文] 海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xkrfppptclw.webp)

![展览结束后 艺术品都去了哪里[图文] 展览结束后 艺术品都去了哪里[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wzrmepgyii4.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:程十发《迎春图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:程十发《迎春图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1wgwed0cp01.webp)

![仙鹤是一品鸟古时常入画[图文] 仙鹤是一品鸟古时常入画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/afa0wbz0vcj.webp)

![丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文] 丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5r23mjylez2.webp)

![用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文] 用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/23ybozkgybz.webp)