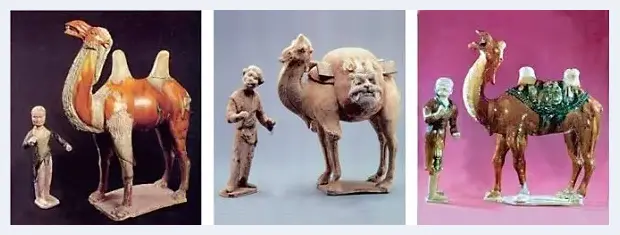

汉唐时期墓葬出土的骆驼俑

没有外来文化的参照,我们很难看清楚自身,了解不同文化之间的差异与共性,不同文化之间的借鉴乃至融合,古人为我们提供了经验、教训和方向。无论是古代还是现代,不同的文化享有许多共同的美、共同的人性。交流的价值在于影响人们的思想、行为,任何一个民族、国家,外来文化不仅是补充,还将激发出创造和发展的活力。

中国汉唐时期有很多外来文物,自身制造的一些器物中有些造型、纹样,原本也来自外来文化,最终融入了人们的生活之中,分辨它们的渊源流变,会发现交流使社会的物质文化不断推陈出新,精神资源也不断丰富发展,交流给人类社会进步带来了巨大影响。

从“溥天之下莫非王土”到“丝绸之路”

“溥天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣”,曾是中国早期的政治地理概念。中国东临浩瀚无际的太平洋,北接荒芜人烟的西伯利亚,西北是苍茫险峻的塔克拉玛干大沙漠,西南为耸入云端的喜马拉雅山。当人们无法跨越这些地理障碍时,这种自然环境带来的消极观念,影响和限制了人们对外部世界的了解。封闭的环境,早期的政治地理概念,又被孔子(前551年-前479年)发挥为“天无二日,土无二王,家无二主,尊无二上”的大一统观。

公元前2世纪发生的“张骞通西域”事件,动摇了这一传统观念。张骞(约公元前164-前114年),历经千辛万苦的西方之行,直接原因是要联合大月氏攻打匈奴,然而却成为一次放眼看世界的突破,意外的收获是,使中国开始逐渐勾画沟通欧亚的蓝图,此后不断派出的庞大使团,不再完全以政治军事为目的,改变了过去把异态文明看作是自身敌人、采用一些极端的方式加以对付的做法。许多国家的使者也纷纷来到中国。“张骞通西域”开创的与西域诸国政府间的往来,使对异国满腹孤疑的防范心理逐渐变为试图了解和求知的渴望,一代代肩负重任的使者,穿梭于异常艰难的戈壁沙漠通道,寻找着东西方文明对峙中的调解办法。

东、西双方使团互访,常常带着各种礼品,有的以使团的名义实际却是纯粹的商业活动。人们通过商品交换逐渐增加了对方的了解,进而开始了文化方面的交流。

文献记录与考古发现不同,文字记录主要赞扬武力战争,对将士的歌颂。考古发现却是精美的外来艺术品,或默默地缅怀丝绸之路的盛况的商贾和驼队。文字记录通常是一些事件和特例,考古发现的多是日常生活的器物,更反映了当时的社会风貌。

西汉(公元前202-公元8年)以后,西域各国、各民族前来中原王朝的次数巨增。路途上主要是用驼马等运送物资,因此胡人牵引的满载货物的骆驼成为那个时代具有特色的文物,形象地反映了东西交往的盛况。在汉代张骞之后,值得一提的是隋炀帝(569年-618年),他是中国历史上亲自西巡的君王,曾率众历时半年到达张掖,会见了西域二十七国的君主或使臣,场面十分隆重。后来诸番酋长又会集洛阳进行交易,“相率来朝贡者三十余国”。隋炀帝命整饰店肆,陈设帏帐,陈列珍货,大设鱼龙曼筵之乐,会见西方宾客。盛会昼夜不歇,灯火辉煌,终月而罢。这是中国史无前例的创举,犹如一次“万国博览会”,对中外交流是一次大促进。

唐代(618-907年)是中国政治史上更为成功的王朝,它的前半段是一个稳固的专制帝国,通过强化控制防止了内部的冲突,对外则积极主动地进行外交。与“张骞通西域”相比,统治的观念变化更近一步。唐初在一次宴会上太上皇李渊令突厥、南蛮首领共同歌舞,高兴地说道“胡、越一家,自古未有也”。感慨各族人聚集一堂,四海一家。唐代第二个皇帝李世民,击败了西部劲敌突厥人后,曾兴奋地对来自中亚安国(故地在今乌兹别克共和国布哈拉一带)的人说:“西突厥已降,商旅可行矣!”“诸胡大悦”。可见即便是通过残酷战争,和平通商和友好交往是最终的目的。

东西方之间的中亚地理环境恶劣﹑气候变化莫测,当时只有骆驼才能穿越那些令人生畏的沙漠戈壁。汉唐文物中骆驼被特别加以表现,塑像、绘画等艺术作品大量出现,反映的是人们的钦佩、崇敬之情,和对丝绸之路勇敢的开拓精神的歌颂。而且骆驼与商胡常常是一种固定的组合。展现了杜甫诗中的“东来橐驼满旧都”、“胡儿制骆驼”的具体形象。商胡几乎都是深目高鼻,满脸浓密的络腮胡,或秃头顶,或卷发,身穿翻领长袍,足蹬高靴,带各种胡帽。高超的艺术家们对各国来的客人有深刻了解,塑造出各种各样生动的容颜,这些见多识广的胡人也是中西文化的传播者。

唐墓中出土的胡人牵驼俑

唐墓中出土的胡俑细部

汉唐骆驼形象的变化的轨迹,表现出中外交往的不断深入。汉代骆驼较少,而且显得有些稚拙,蹄子与马蹄无异,形象塑造与真实的骆驼存在差距,似乎对骆驼并不十分了解。北朝时期的骆驼多以驮载物品为特征,点明骆驼的运输的用途。唐代胡人牵引载货骆驼如同是天经地义的造型选择,把它和对外交往、交通贸易紧密地联系在一起。除了时代变化,还有一个有趣的现象,中国西北出产骆驼的地区,骆驼的形象塑造并不精致,反而越靠东方不生存骆驼的地区,骆驼形象塑造越多、制作更为生动。即在越不熟悉繁荣地区刻画越精美,显然是在向往、猎奇后的创作,是把骆驼作为一种符号,象征当时“丝绸之路”的兴盛。有些塑像抓住了骆驼习性中精彩的瞬间,充满动感,极为传神,刻意表现骆驼与自然抗争、勤劳顽强的特点,勾画出“无数驼铃遥过碛,应驮白练到安西”美妙图景。

汉墓中的骆驼形象

汉代开通的丝绸之路,开拓了人们的视野,唐代坚持宽容、开放的治国方略,在古老的传统和外来文化影响的漩涡中寻找自己的前进的方向。胡人与骆驼的大量出现,反映了对丝路贸易的重视已不是政府和统治阶层独有的崇尚,丝路贸易、对外开拓的精神成为社会普遍的追求。到了唐代,出现了“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”的盛况,首都长安已如同世界的大商场,举行着永不谢幕的国际博览会,改变了人与人的关系和不同文化之间的关系。

商品的魅力与东西方的碰撞

对异域物产的惊奇和需求,是商贸交往的最初诱惑。在重农抑商、自给自足的农业中国,商业的繁荣是对传统的冲击,然而商贸过程中带来公平意识,影响到人们在生活其他方面的态度。

新疆乌恰深山的一个石缝中曾发现大量的金条和947枚萨珊银币,通向楼兰的黑山梁也发现过970多枚唐“开元通宝”铜钱。与其他考古发现不同,这些荒芜之地的发现,显然都是过路商人因突发事件而埋下的,也证明了东西方之间大规模地相互购买货物。丝路贸易的繁荣,使波斯萨珊银币、东罗马金币和唐“开元通宝”成了跨区域的通用货币,外来的金银钱与中国的铜钱还出现了明确的换算关系。

商品中包含着文化内涵,人们在享受外来的物质利益的同时,会产生对另类文化了解的欲望,如同西方诸过通过美丽的丝绸等认识了中国一样,中国也通过外来商品逐渐认识了外部世界。通过商品的沟通,到了唐代,人们不再一味用居高临下的态度描述其他诸国,某些近乎诋毁的语言也大大减少,商贸之路的成了东西方文明的对话之路,频繁的商贸活动成功地转化为文化的交融。

丝绸之路中国段沿线出土的外国金银币

驼背满载的织物、丝束,形象地述说着丝绸流向西方,驼背上携带的长颈瓶、胡瓶、扁壶等,也表明外来物品的传入。这些物品穿过荒芜的戈壁滩和茫茫的沙漠,由大大小小的商贸队伍带来,为中外经济贸易留下了永久的记忆。驼背上详细刻画的扁壶和胡瓶,是对异域器物惟妙惟肖的塑造,在考古发现的实物中也有发现。

驼俑背上的外来器物

中国考古发现的最早的输入品中,战国到东汉时期常常发现的玻璃珠是重要的一类,由于表面有各种色环,被称之为“蜻蜓眼”。许多“蜻蜓眼”玻璃珠的化学成分主要是钠钙,这在埃及公元前13、12世纪就已出现,很快遍布于中亚、西亚。中国许多省市都有发现,较早的出土于贵族墓中,稍晚的在中小型墓中也有,出土时位于尸体的颈部和胸部,多的达千枚以上。

外国输入玻璃器皿,是采用型压、无模吹制或有模吹制而成,成分主要为钠钙。产于罗马地区的主要在广州、洛阳、南京及辽宁地区出土。这批玻璃器的质地、器形以及堆贴玻璃条、磨花等装饰技法,都是罗马玻璃常见的特点。萨珊玻璃器皿更广泛出土在中国的新疆、宁夏、陕西、北京、河南、湖北等地。萨珊玻璃擅长在表面用挑勾和磨琢的方法制出乳钉或凹凸圆形的装饰。伊斯兰玻璃纹样以几何纹刻纹为最多见,陕西扶风县法门寺唐代地宫中出土了一批盘、钵,保存完好,制作精美,是伊斯兰玻璃中罕见的珍品。

中国发现的罗马玻璃器

陕西扶风法门寺唐代地宫出土的伊斯兰玻璃器

输入品中还有金银器,广州西汉南越王墓的银盒,制作技术采用锤揲方法做成凸起的纹样,犹如浮雕,富有立体效果。江苏邗江甘泉二号东汉墓出土一批掐丝、焊金珠、镶嵌绿松石和水晶的金饰品,都是来自外国。汉代以后罗马银盘、萨珊银盘、中亚的银碗和银壶等也纷纷传入。

中国发现的外来文物,许多都是举世无双,而且至少具备五个特点:有准确的出土地点;经过科学发掘获得;器物制作年代下限明确(有墓志伴出);同其它器物有组合关系;器物保存完好。这在地中海地区、西亚、中亚等原地也是少见的。这些珍贵的器物表明了中国与西方诸国的往来十分密切。

各国派往中国的使节或商人带来的外来土特产与新技术令人耳目一新,首先在技术层面对中国产生了影响。中国古代玻璃器、金银器早期多采用铸造技术,没有显示出玻璃、金银材料制造器物的优越性。外来物品的输入,使玻璃逐渐采用吹制法、金银逐渐采用锤揲工艺,掐丝、粘金珠技术也很快被中国掌握,汉代的金灶、金龙,就是用这种技法制成。

中国发现的外来银盘和银碗

古代器物除实用性之外,也包含着精神文化的内容,作为商品输入后,也会潜移默化地改变人们的思想。中国最初对外来事物的借鉴,通常是吸收和改造。齐王墓随葬坑出土的银盒,看上去象“豆”。但器物下面的座及上面的纽是青铜的,为后来安装。材质虽然不协调,原有器形改变后,却符合了中国人的审美和使用。同样的做法也出现在欧洲,他们将中国的瓷器加上把手。西安南郊何家村唐代遗宝中有一件极为奇特的玛瑙兽首杯,早在西亚的亚述(Assyria)、波斯阿契美尼德王朝(Achaemenid)已经出现,在西方被称作“来通”(rhyton),多是角杯形,底端有孔,液体可以流出,用途与中原人生活习俗无关。令人惊异的是这类器物传到中国后,陶瓷器中出现了仿制品,而且还出现在唐代表现贵族生活的壁画场景中。仿制品还保持着角杯状、底部有兽首的形态,由于生活习俗不同和对西方文化的生疏,底部都没有泄水孔,已经失去了原本的实用性。追求新奇是对异类文化的关注,即便是滥用外来文化成分,却是思想上的解放。

北齐徐显秀墓壁画中的几案

唐代壁画中的胡床

唐代高腿椅子

音乐、舞蹈、服装等方面与外来文化的交融在文物中得到明确的体现。唐初“以陈、梁旧乐杂用吴、楚之音,周、齐旧乐多涉胡戎之伎,于是斟酌南北,考以古音,作大唐雅乐”。稍后增订完成了十部乐,分为燕乐,清乐、西凉乐、天竺乐、高丽乐、龟兹乐、安国乐、疏勒乐、康国乐、高昌乐。广泛吸收了各民族和外国外音乐和乐器的精华,打破了传统文化的单调。外来的舞蹈,通过绘画、图案的方式保存下来。以快速、热烈、刚健为特色的中亚胡旋舞,出现在一些器物的图案装饰上,北魏时适于马背上携带的游牧民族喜爱的扁壶,上面有深目高鼻的胡人和乐队表演胡腾舞(胡旋舞)。唐人十分明确指出这种舞蹈源自中亚粟特,最初流行于胡人之中,后来几乎遍及中国。莫高窟初唐220窟中几乎完美地描绘出了这种技巧难度很大的舞姿,宁夏盐池唐墓中甚至将之刻在了石墓门上,湖南长沙窑还把这种形象用来装饰在瓷器。唐代的音乐舞蹈出现的雄强之气,是与此前不同新的精神面貌,其中得益于对外来艺术的借鉴。以外来乐舞为参照完成的更新改造,满足了新时代人们追求精神享乐的渴望,而且中国古代乐舞大多带有“功成作乐”的性质,与礼仪制度有关,是礼仪制度层面对外来文化的吸收。

表现人体自然之美,是古希腊罗马的艺术追求。借丝绸之路的畅通,一批西域画家将之东传。新疆尉犁县营盘在汉晋时期古墓中织物中可见异域风格的人物。北齐时从中亚移居而来的曹仲达,画人物“其体稠叠,衣服紧窄”,象水湿过似的贴在身上,后世有“曹衣出水”之说,隋唐时这种艺术风格被广为接受。在陶俑的变化中,有从唐初闲雅而潇洒、到盛唐的丰丽而浪漫、再到晚些时候舒展而放纵的演变。汉魏时期传统的褒衣博带式装束到在唐代受到了新奇而大胆的胡服所冲击。女性服装的变化中最有趣的是幂离、帏帽、胡帽的更替。幂离是在帽下垂布帛将全身遮蔽。帷帽为下垂布帛到颈。胡帽不垂布帛。最初由遮掩全身防止窥视转变靓妆露面时,受到了唐高宗的严厉斥责,认为是“过为轻率,深失礼容”,被视为轻佻之举,但这种服装新潮流并没有因为皇帝反对而改变,在相隔60年后的唐玄宗时期,不仅诏令认可,还进一步要求妇人“帽子皆大露面,不得有掩蔽”,鼓励妇女靓妆露面。

通过丝绸之路西方各国和各民族的人大量来到内地,着装奇特的胡人、胡姬,带来了异域的审美倾向,唐代女性服装由全身障敝到窄狭贴身,再到坦胸露肌的动态变化过程,使缺乏对人体美追求中国古代造型艺术发生了改变,这种在西方文化影响下出现的反传统现象,其社会意义更为重要,应该是社会风尚、观念的深层变化。

结语

古代文物呈现出一个叠宕起伏、精彩变幻的世界。器物的制造、演变中每个充满趣味的细节,不仅凝塑着古人的智慧和情感,还可以看到与外来文化的交融。汉唐时期的移民与征服、交往与贸易,产生出文化的相互馈赠往往超出最初的设想,在这个动态的过程中,人们接受外来文化的态度不断转变,突破国家、民族、地域的限制,放弃“非我族类,其心必异”的陈腐观念,以宽容与开放的心态主动善意与各民族交往,极大促进了中国文化新的整合和盛世辉煌的出现,也加速了东西方文明的共同发展。

西安南郊何家村窖藏发现的兽首玛瑙来通

西亚亚述和波斯阿契美尼德王朝来通

中国发现的唐代陶瓷来通

外来物品及其文化,使中国传统的艺术表现也出现变化,丝绸之路的畅通,西方艺术中的植物纹冲击了汉代的龙怪、云气独霸的现象,生动活泼忍冬、葡萄等植物纹样立刻被接受,迅速流行,成为中国考古、美术史上的一次大变化。

中国古代帝王和官修史籍的编撰者都认为自己是世界地中心,周边邻国为“蛮夷”,商贸活动用所谓“朝贡”来表述,事实上通过“朝贡”而得到的“赏赐”,本质上仍体现通商贸易关系,商品的魅力和移植在物品上的文化,最终使商贸活动转化为文化的交融。

模仿借鉴与文化的馈赠

中国历史上的民族关系,古人即有“五胡乱华”的诋毁,也有“胡越一家”的感慨。但无论如何,文化的碰撞都会使后人享受恩惠。古代文物展示出的各民族和东西方文化交融,形象、深刻地揭示在交流中人们观念和生活的改变。

外来器物的新颖造型和纹样,激起了人们的创作热情,因而出现了一些精巧化、多样化、无固定模式、自由随意创作的器物群体。中亚粟特盛行一种带环形把手的杯,唐代进行了仿造,开始时还将器体的棱面饰联珠纹、把手带指垫和指鋬环、指垫上饰胡人头像等充满趣味的细节直接仿造。后来融入的创新成分是将外凸的八棱改为内凹的八瓣,分界处的联珠变做柳叶,指垫做成多曲三角形,杯腹的主题纹饰也换成浓郁唐式风格的狩猎图和仕女游乐图。这种杯最初与其说是实用品,不如说主要用于观赏,但由于带把给使用上带来便利,最终扩展到陶瓷器的制造上,并开创了后代带把器物的流行。中亚地区地多瓣造型的器物传入中国后,也很快融汇演变成瑰丽唐式作风,凸瓣、细密水滴状瓣形变为桃形莲瓣装饰。器物形态与生活习俗有关,直接仿制外国的器物很难流行,只有进行重新搭配和改造,才能够被人们接受并一直流行。唐人以很高的艺术修养,在欣赏西方艺术的同时,把富与变化的多曲形改造成了适合中国人使用的创新产品,呈现出花朵般的造型设计,既体现了对异域文化的取舍和改造,也自然融入了东方的审美情趣,演变后新的样式又成功地得到推广,后来花瓣形的杯、碗和高足花口杯成为中晚唐乃至宋代器皿的主流。西方器物的传入,也一定程度引起人们生活方式的变化,陕西房陵公主墓壁画中仕女手持的器物有许多都是外来的器形,应是贵族生活的的真实反映。

粟特式带把杯

唐式带把杯及其装饰细部

唐代“胡瓶”的出现和流行更是对外来器物的直接接受。胡瓶器身椭圆形,细长颈,流口作鸟啄形,带盖,口部到腹部有弯曲的把。文献记载它来自东罗马等地,形状奇特。唐代的吐蕃人、安禄山等都向朝廷进献过“胡瓶”。日本奈良正仓院保存一件银平脱漆胡瓶,书于天平胜宝八年(公元756 年)的《东大寺献物帐》上称之为“漆胡瓶一口”。胡瓶虽然不是中原汉人的发明,但使用起来方便,很快成为唐人生活中新崛起的器类,并用陶瓷制作来满足广泛的社会需求,走进了寻常百姓家。

比器物更为重要还有家具的变化,中国古人原本席地而坐,相配合的家具是低矮的几、案之类,后来从西域传来一种便于携带的轻便坐具“胡床”,即今天还在使用的轻便的折叠凳,也就是俗称的“马扎儿”。胡床在隋代以后改名为“交床”,使用时是下垂双腿,双足着地。又受佛教的垂脚坐式的影响,最终出现了高腿椅子。高背椅子在唐代叫绳床或倚床,宋代有人作了明确的解释,说是一种可以垂足靠背的坐具。唐末木字旁的“椅”字正式出现。宋代以后人们终于改变了跪坐的习惯。

起居方式会引发了生活习俗的一系列变革。高腿家具与席地而坐迥然不同,与椅子配套的是桌子,不光使得人们在居室内自由走动更加随意,视野开阔,日常生活器皿形态、装饰也发生变化。晚唐和宋代以后作为观赏的图案花纹,也由仅仅装饰在器物外表变成装饰内部。由于伏案姿势的变化,甚至连人的着装、书法的艺术追求也发生了改变。起居方式的改变也出现人际交往礼仪的新要求,儒家礼学大师认为 “古人坐席,故以伸足为箕倨。今世坐榻,乃以垂足为礼,盖相反矣”,“若对宾客时,合当垂足坐”。家具的变化不是一场轰轰烈烈的政治革命,却比较彻底地改变人的生活和思想观念。

![何谓京津画派?[图文] 何谓京津画派?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oe42k0l1so5.webp)

![玩高古玉的人都是高文化与高资金投入资深收藏家[图文] 玩高古玉的人都是高文化与高资金投入资深收藏家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bgsijnx3tlh.webp)

![蔡鹤汀的艺术及市场走向[图文] 蔡鹤汀的艺术及市场走向[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tdd3dohwgzm.webp)

![博物馆与民众建立“超级链接”[图文] 博物馆与民众建立“超级链接”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gw3jb2jn1r2.webp)

![艺术品市场迷局调查[图文] 艺术品市场迷局调查[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ul5hbybnivu.webp)

![艺术先锋人物——画家贾绍昌[图文] 艺术先锋人物——画家贾绍昌[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hnnjltfi452.webp)

![敦煌壁画保护:六十年 漫漫征途[图文] 敦煌壁画保护:六十年 漫漫征途[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/skxjbirdnzt.webp)

![建筑美术中的诗情和画意——中国杰出青年设计师姜靖波专访[图文] 建筑美术中的诗情和画意——中国杰出青年设计师姜靖波专访[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m5uocb1k5pm.webp)

![清初画坛才女吴琪《溪头老树图》鉴赏[图文] 清初画坛才女吴琪《溪头老树图》鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mzmmizpifts.webp)

![陈瑞献——孤独的华人院士[图文] 陈瑞献——孤独的华人院士[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jh1oqvbwnov.webp)

![回望大风堂 画家江苹与恩师张大千[图文] 回望大风堂 画家江苹与恩师张大千[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/332otbjerhs.webp)

![从佳士得数字化中窥探艺术品网拍[图文] 从佳士得数字化中窥探艺术品网拍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sk2jawgbx4n.webp)

![文创产品如何把握文旅融合新机遇[图文] 文创产品如何把握文旅融合新机遇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vgcq01wh34d.webp)

![全球艺术品交易价格排名洗牌 塞尚成最贵[图文] 全球艺术品交易价格排名洗牌 塞尚成最贵[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/trwmhfgntvn.webp)

![摄影师扬·索德克:作品都关于爱情[图文] 摄影师扬·索德克:作品都关于爱情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2gz1bekcupz.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvuzx5jpyxq.webp)

![齐鹏:生活与色彩的真相[图文] 齐鹏:生活与色彩的真相[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pk15syjszdp.webp)

![好的人物画必有技术难度[图文] 好的人物画必有技术难度[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jomtcb4cs3h.webp)

![吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文] 吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/godv5xr5jx5.webp)

![观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文] 观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iwxvd1s1cyb.webp)