“故宫博物院藏清初‘四王’绘画特展”近期在故宫博物院文华殿书画馆开展,其较为全面地展示,又加深了观者对清初四王的印象。此前,上海博物馆、澳门艺术博物馆都曾举办过“四王”专题展。“四王”为何有如此魅力?为何影响中国绘画史三百余年?他们所承接的是一个怎样的绘画传统?“澎湃新闻·古代艺术”(www.thepaper.cn)特选刊《东方早报·艺术评论》此前有关“四王”研究的部分文章,重温有清一代的绘画经典。

知名书画评论家江宏则认为,长期以来,一直把从董其昌到“四王”的仿古行为视作保守,实在是浅见肤识。董其昌影响了清初的“四僧”,直接哺育了“四王”,前者无疑是创新者,而后者,四位王姓画家也各具面目,怎么也扣不上保守的帽子。只是“四王”之后的“娄东”、“虞山”后辈,寡有进取,不师古,只师近,在王翚和王原祁的圈里打转,无力自拔,一代不如一代地成为近亲繁殖出来的呆儿。

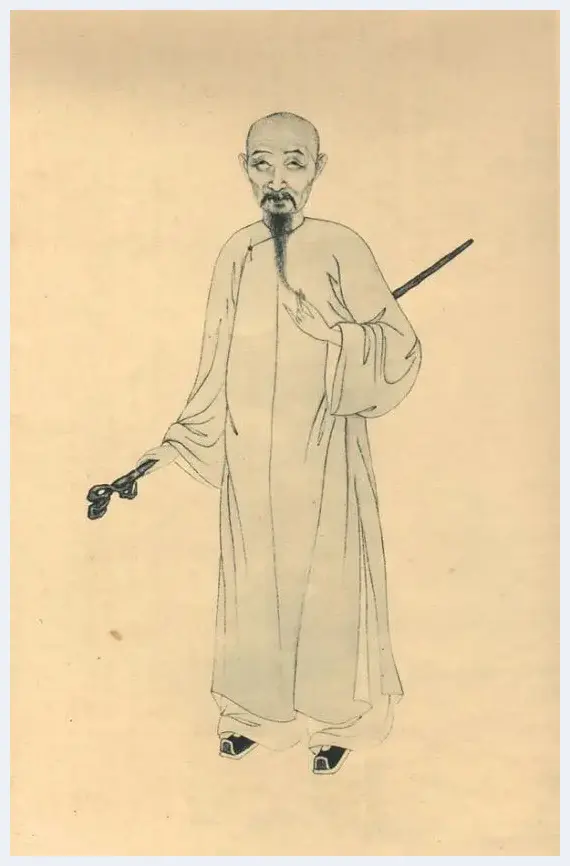

王翚(1632—1717)

王翚(1632—1717)

王翚出身寒门。但于绘画,却是“故家”,有着很深的渊源,曾祖、祖父、伯父、父亲都工画,可称作丹青世家了。

不待说,王翚自幼习画,是出于家传,他有较良好的绘画环境,有耳濡目染的绘画氛围,有时刻能提供绘画教益的长辈,甚至家里还会有点可供临摹、欣赏的古画。这些对于王翚在绘画上的开蒙和最初的笔墨基础,有着很大的帮助。

基于当时的绘画风气,王翚所受的绘画教育,应该是以董其昌的审美旨趣为主导的仿古、师古风气。较下层的绘画人士,对董其昌的理解,只在仿古的浅表层面,而宋元古迹,优秀的明代作品,他们又能看到多少,即便看到了,又有多少是真,多少是伪。这就给习画者造成审美障碍。但有志者自有千方百计,当年不乏行几百里求名迹一见者,也不乏借名迹早暮临写,至归还时还依依不舍地在默默追摹,数年重睹时竟有如见故友之情。

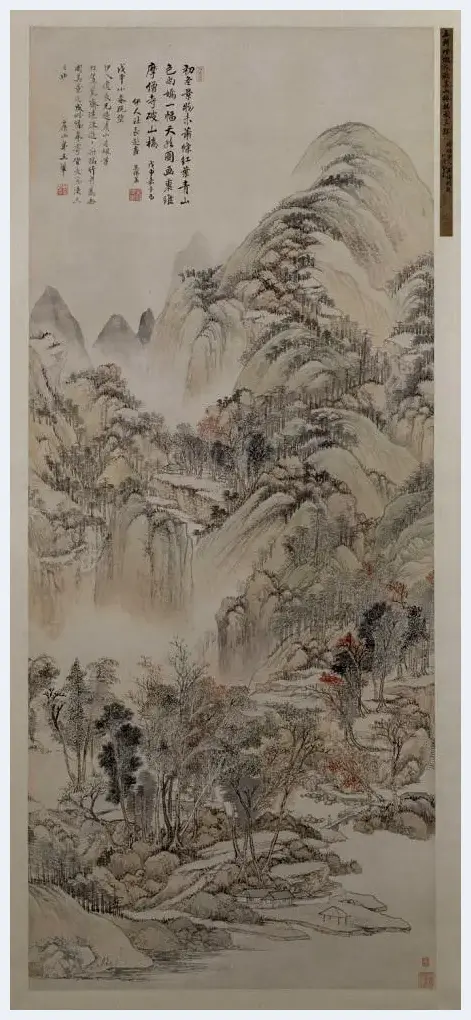

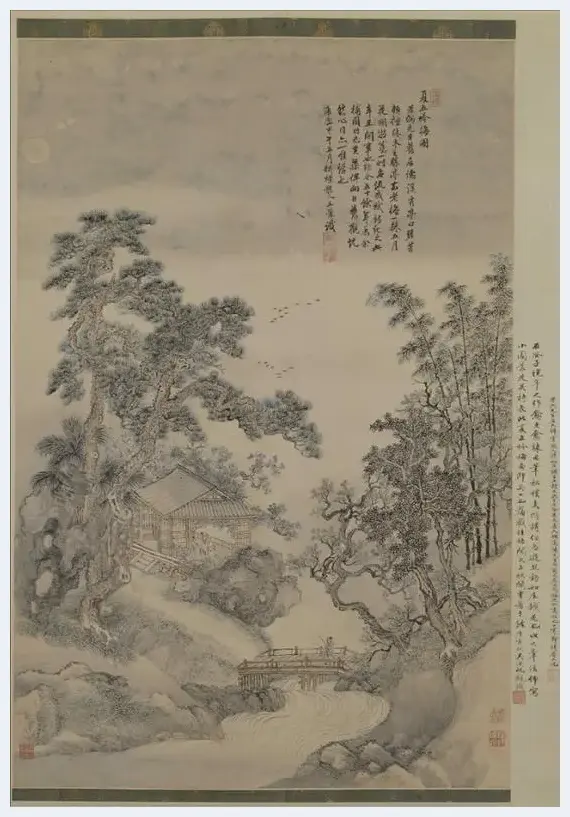

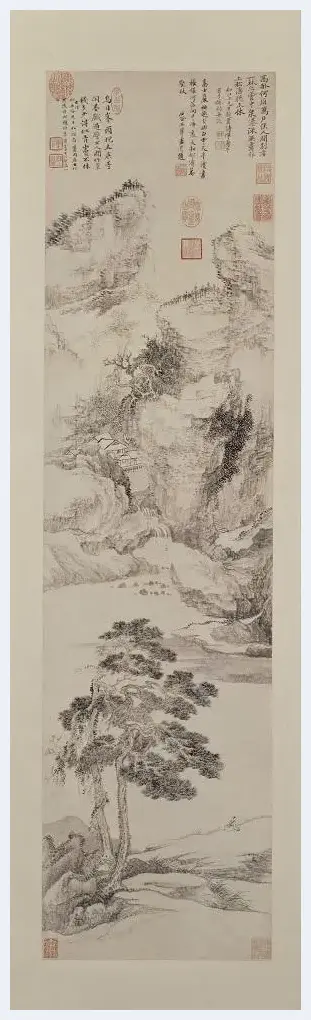

清 王翚 《虞山枫林图》 轴 故宫博物院藏

清 王翚 《虞山枫林图》 轴 故宫博物院藏

王翚说自己“自童子时即嗜翰墨,得古迹真本,辄摹仿数纸,必得其神乃已”(王翚《清晖赠言》自序),想必王翚也是有过一番寻求古迹真本的热情。他的得天独厚处为绘画世家代代积累下来的品画经验。王翚幼时,虽然未必能见到古代名迹,但一定不会临摹低俗的作品。

王鉴到常熟或者说王翚在常熟见到了王鉴,这是王翚绘画人生的转折点,等于一脚踏上了天梯。王翚出示的一个扇面小景,令当时名重画坛的王鉴反复把玩并赞叹不已,最后竟“携之袖中”。当晚朋友盛宴王鉴,可王鉴的注意力不在几十位宾客,也不在笙歌骈集的热闹场面,他完全被王翚的扇面陶醉了,“握余扇注视不释手,酒半示遍诸客,称许过当,一座皆惊。”

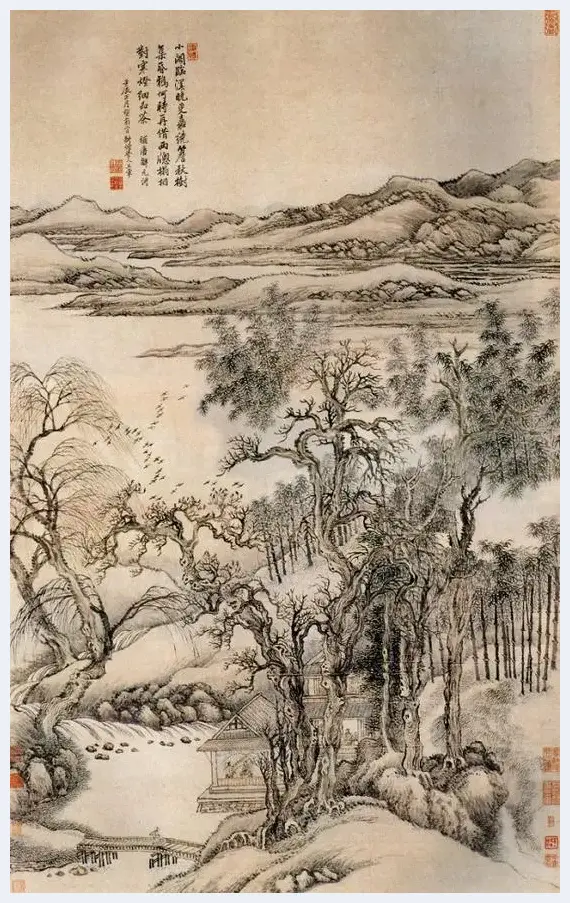

清 王翚 《山川浑厚图》 故宫博物院藏

一个大画家,用如此态度对待尚未露头角的小辈,着实让人吃惊。一幅山水扇页的巨大魅力背后是什么?

没有记载那扇面的具体情况,文字渲染王鉴的欢喜情状,一定是他和那位作画的后生有着某些,或者说是有着全面的审美契合。王鉴长时间地,不断地欣赏王翚的扇页,未必是画面的因素,多半是琢磨王翚的前景,琢磨他是否可造之材。王鉴确实有眼力,有一种不同寻常的判断,他觉得他的审美理想,可以在王翚身上实现。

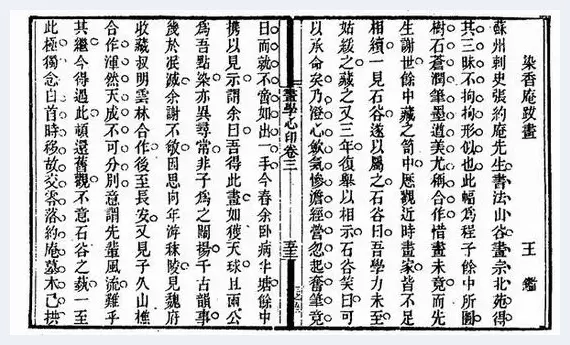

王鉴在《染香庵跋画》对王翚的评价

那么,二十岁的年轻画家,有什么能让王鉴动心的呢?如果当时王翚的画作,有此后二十年那样的水平,让王鉴动心不足为奇。历来在这个问题上语焉不详。或许真认为二十岁的王翚那小小的山水扇页已臻化境了?

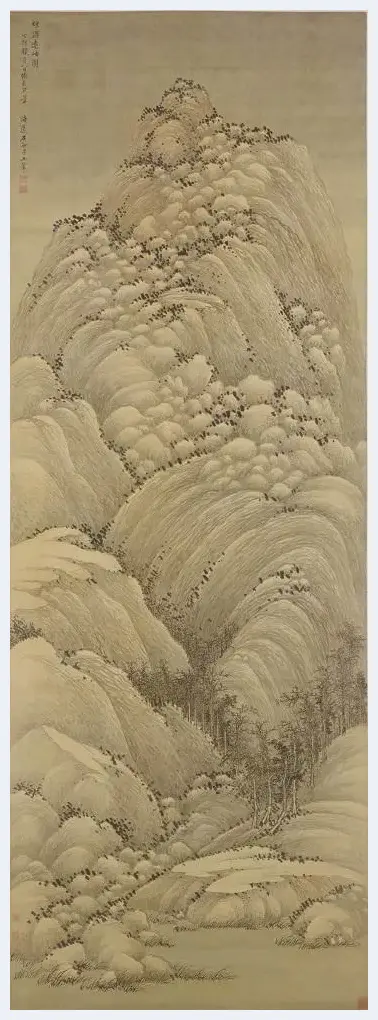

清 王翚 《仿巨然烟浮远岫图》 故宫博物院藏

平心而论,二十岁的王翚,已具非凡的仿古功力了。彼时他至少有十年的画龄,而这十年与之朝夕相处的便是古画。其实,在传统画作里打基础,是天经地义的,好比学写文章,除了熟读古文,不存在第二条路径。中国古代文人没有不饱读诗书的。而中国古代画家,也没有不从古画中脱颖的。王翚的学画,可能未曾想到过日后的辉煌。他家三代善画,都平庸无奇,他继承家业,期望在仿古上有所作为。他拜乡先辈张珂为师,便是处于仿古的意愿。

仿古,使人真伪难辨,当时的仿古确切地说是造古高手,有能力乱真。王翚凭着十年的仿古功力,乱真不会成问题。问题是王翚在乱真之外,还有着对绘画、对山水画天才般的认知,他一定在仿古中理解了传统,理解了笔墨以及笔墨造型的精髓 。所以,也一定不会刻意求似,刻意乱真。乱真是在作伪,作伪就必须掩盖自己。古往今来,凡是天才,凡是成就卓著的大画家,无一会掩盖自己,相反,自己的成分越多,则越优秀。

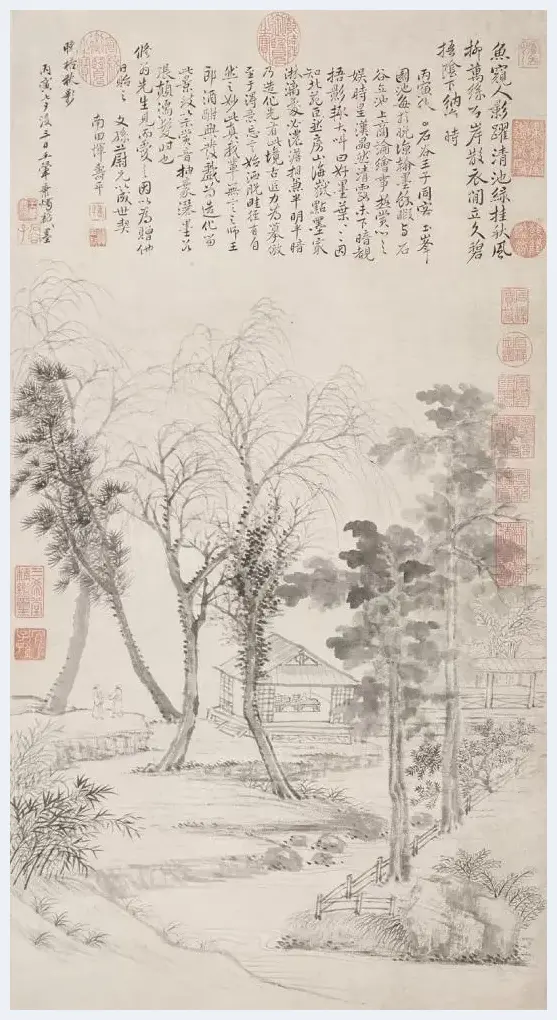

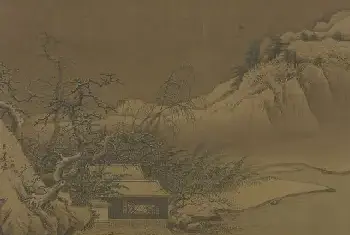

清 王翚 《夏五吟梅图》 故宫博物院藏

二十岁的王翚已经开始以仿古的功力即从仿古中得到的笔墨造诣,来作画了。那幅山水扇页,或许已经有了自己的语言了。正合了王鉴的意。

王鉴还有王时敏,都是董其昌麾下的大将,与董其昌同扛“古意”的大旗。董其昌认为“画家以古人为师,已自上乘,进此当以天地为师”视师古为手段的论断,很是明确,甚至把师造化放在师古人的迭进层面,崇古而不泥古。董其昌大规模地仿古行为,前无古人。可与元代赵孟頫并驾。如果说赵孟頫的“复古”,是要“托古改制”志在创新的话,那么,董其昌的“师古”,则在守成,守住宋元以来的优秀传统,于“守”中求“进”,所以,董其昌在文字上梳理古代绘画,在笔墨实践中,以仿古为名,梳理古风古法,为普及古代绘画经典,不厌其烦地作示范。

清 王翚 《秋树昏鸦图》 故宫博物院藏

董其昌作画萧疏雅淡,虽然合了倪瓒“逸笔草草”的审美规范,但他何尝不想有高超的写实手法,他赞赏米家山水,却不去学它,原因是容易使笔墨轻率,开护短门径。王时敏、王鉴都是董其昌路线的忠实实践者,王时敏有着董其昌的清逸气,在笔墨的复杂性上胜董其昌一筹,王鉴似乎又胜王时敏一筹。因此,他们共同的审美理想是:既要有浓重的元代文人格调,又不能丢弃宋代的写实情怀。年轻的王翚正合其意。

周亮工《读画录》称:“石谷仿临宋元,无微不肖,吴下人多倩其作,装潢为伪,以愚好古者,予所见摹古者,赵雪江与王石谷两人耳。雪江太拘绳墨,无自得之趣;石谷天资高,年力富,下笔便可与古人齐驱,百年以来第一人也。”此专就王翚的摹古而论,并将他和另一位摹古大师赵雪江作了比较。赵太拘绳墨,王翚应不拘绳墨;赵无自得之趣,王翚应有自得之趣。在古人窠臼里不拘绳墨,是可以和古人并驾齐驱的;在古人窠臼里有自得之趣者,更是可以和古人并驾齐驱的高手了。

清 王翚 《梧桐秋影》 轴 故宫博物院藏

长期以来,一直把从董其昌到“四王”的仿古行为视作保守。实在是浅见肤识。董其昌和“四王”的创作宗旨,就是我们现在通常说的从传统中创新。只是董其昌和“四王”有较多的崇古言论,崇古,并没有错,爱今人未必要薄古人。董其昌影响了清初的“四僧”,直接哺育了“四王”,前者无疑是创新者,而后者,四位王姓画家也各具面目,怎么也扣不上保守的帽子。只是“四王”之后的“娄东”、“虞山”后辈,寡有进取,不师古,只师近,在王翚和王原祁的圈里打转,无力自拔,一代不如一代地成为近亲繁殖出来的呆儿,给他们的祖师爷抹了一脸保守的黑灰。

(本文原刊载于《东方早报·艺术评论》)

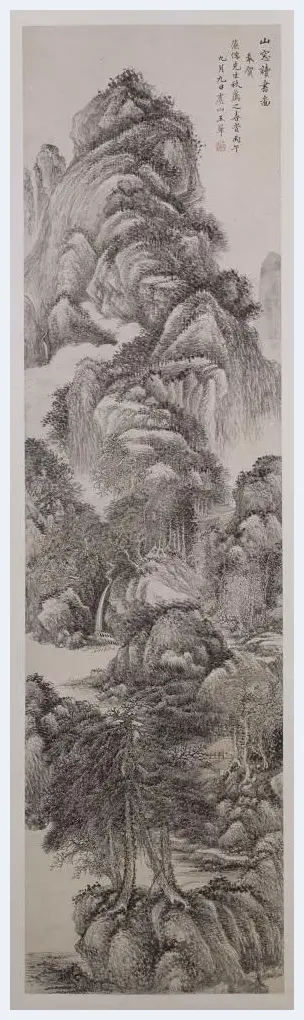

清 王翚 《山窗读书图》 轴 故宫博物院藏

其实,王时敏和王鉴在仿古中也不拘绳墨,也有自得之趣,正是这样,王鉴才认识到王翚的巨大潜能。王鉴在初识王翚的当天就纳他为弟子,不久又将王翚招到太仓,介绍给王时敏。王鉴、王时敏家中精湛而又丰富的收藏,令王翚大开眼界,此后又因王时敏的关系,观摹到大江南北藏家的秘本。这对王翚的仿古,或称以古为新、古中有己的创作和审美,无疑是巨大的推动力。王时敏在王翚的《仿古山水图册》上题跋说:“石谷于画道,精研入微,凡唐宋元名迹,已穷其蕴,集以大成。”

清 王翚 《岩栖高士图》 轴 故宫博物院藏

应该说,王翚的山水画宗旨:唐人的气韵、宋人的丘壑、元人的笔墨,也是王时敏、王鉴的绘画审美理想。所以,王鉴一见王翚便如获至宝的情形,就不难理解了。这种审美理想是建立在崇古、知古、学古的基础上的运用和化解古意、古法。王时敏认为:“廉州(王鉴)刻意摹古,所作卷轴一树一石必与宋元诸名家血战,力厚功深,久而与之俱化,不但笔墨位置咄咄逼真,而取神去粗,秀逸高华,骎骎殆将过之。”(《题玄照画册》见《王奉常书画题跋》)“血战”即与古人近身贴心的交流,“力厚功深”便是积学——“血战”的结果,师古钻研是手段,“与之俱化”也只是个过程,“过之”才是目的。

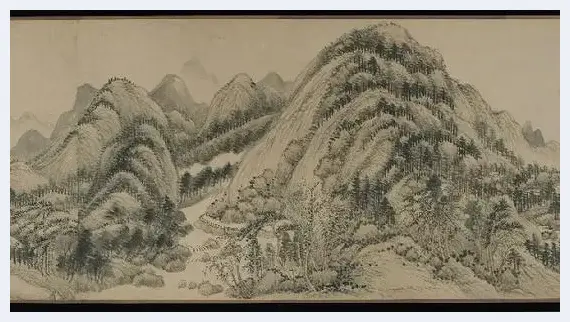

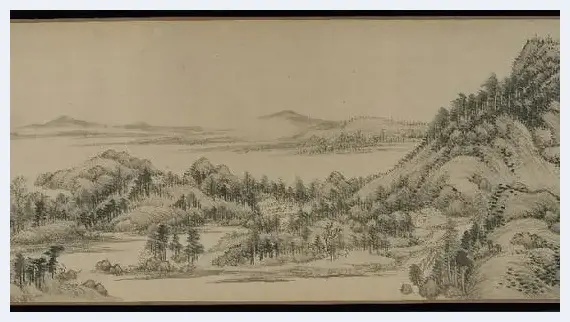

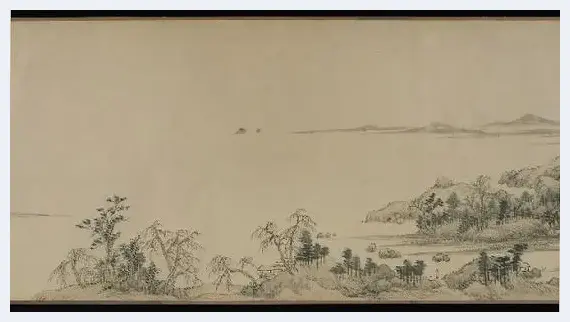

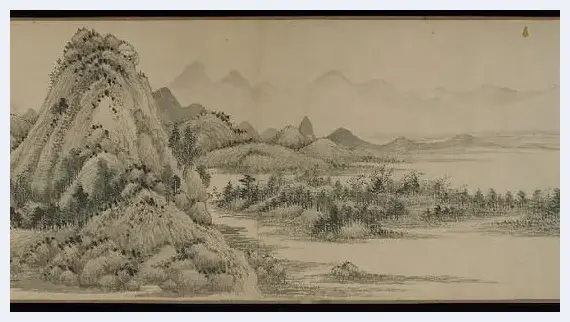

清 王翚 《仿黄公望<富春山居图>》 局部 故宫博物院藏

清 王翚 《仿黄公望<富春山居图>》 局部 故宫博物院藏

清 王翚 《仿黄公望<富春山居图>》 局部 故宫博物院藏

清 王翚 《仿黄公望<富春山居图>》 局部 故宫博物院藏

王翚秉承这条路线,他的仿古功力更深厚,渐次从“血战”中进入“过之”的目的。王翚的挚友恽寿平说王翚临黄公望的《富春山居图卷》,“前十年曾为半园唐氏摹长卷,时犹为古人法度所束,未得游行自在。最后为笪江上借唐氏本再摹,遂为弹丸脱手之势。娄东王奉常闻而异之,属石谷再摹,予皆得见之。盖其时运笔时精神与古人相洽,略借粉本而洗发自己胸中灵气。故信:笔之不滞于思,不戾于法,适合自然,直可与之并传。追踪先远,何止下真迹一等。”(《南田题跋》)

这等自信,已经明明白白地宣告与古人并肩了。

![单霁翔谈《富春山居图》:中国山水可居可览可游[图文] 单霁翔谈《富春山居图》:中国山水可居可览可游[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vq1ucmm0blf.webp)

![齐白石《竹映书屋》国画赏析[图文] 齐白石《竹映书屋》国画赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5jsc2luqgvm.webp)

![李晓峰:一切从常识开始[图文] 李晓峰:一切从常识开始[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xalx0as1aar.webp)

![方建喜表现主义作品的形与色[图文] 方建喜表现主义作品的形与色[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fkuyjwooosd.webp)

![从卡洛读到卡萨特 波士顿美术博物馆的女性艺术家[图文] 从卡洛读到卡萨特 波士顿美术博物馆的女性艺术家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jkxlvmej0y5.webp)

![潜心于传统深处的支撑|张继东的油画艺术[图文] 潜心于传统深处的支撑|张继东的油画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qdx3dlyjdne.webp)

![回望大风堂 画家江苹与恩师张大千[图文] 回望大风堂 画家江苹与恩师张大千[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/332otbjerhs.webp)

![画家李守玉作品欣赏[图文] 画家李守玉作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4fmgtvxt4q0.webp)

![牙雕《琉璃世界》欣赏[图文] 牙雕《琉璃世界》欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrtwpeih2dx.webp)

![当代书法和书与画的关系:唯缺艺术[图文] 当代书法和书与画的关系:唯缺艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bf0xsffajiy.webp)

![王培昌国画作品欣赏[图文] 王培昌国画作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pd2ijnvvduv.webp)

![余昌宇国画作品赏析[图文] 余昌宇国画作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x4twbysmstl.webp)

![赵孟頫:艺苑冠冕 书画绝伦[图文] 赵孟頫:艺苑冠冕 书画绝伦[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fejcqlsqov3.webp)

![上海艺术生态:一年内连破纪录背后的市场信心[图文] 上海艺术生态:一年内连破纪录背后的市场信心[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lzlkufjlvk0.webp)

![漂洋过海的这些器物凝结东西方文明交会时互放的光亮[图文] 漂洋过海的这些器物凝结东西方文明交会时互放的光亮[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/on1dvtmvhuu.webp)

![透过自画像窥探著名画家内心世界[图文] 透过自画像窥探著名画家内心世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pfanq25naga.webp)

![海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文] 海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xkrfppptclw.webp)

![世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文] 世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x2c2dvlr4mw.webp)

![论博物馆创新维护的重要性[图文] 论博物馆创新维护的重要性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mzw4qnhzr14.webp)

![观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文] 观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iwxvd1s1cyb.webp)

![传艺术之大美——特邀著名书画家张春青[图文] 传艺术之大美——特邀著名书画家张春青[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/urmpgnrsnvp.webp)

![【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文] 【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dzx5sdzolt.webp)