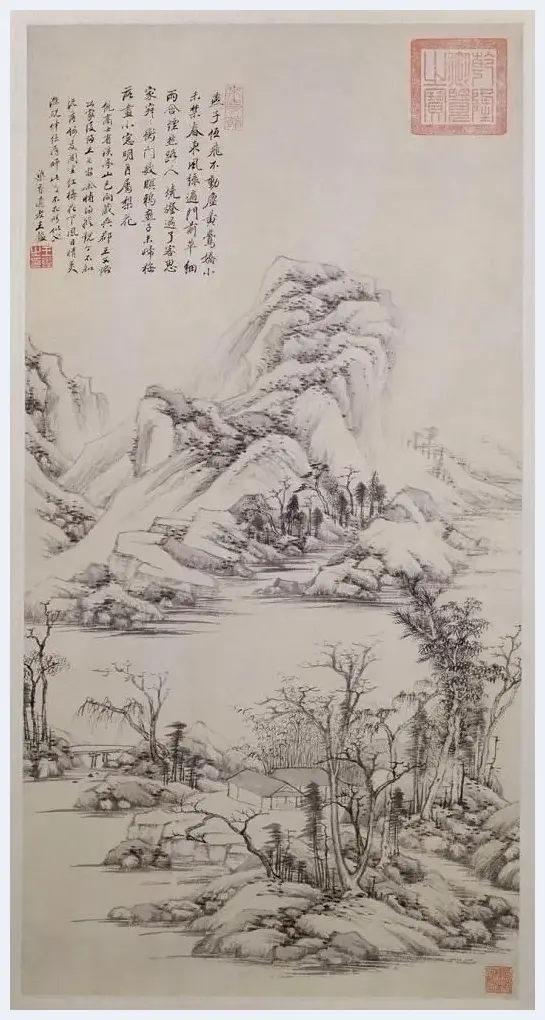

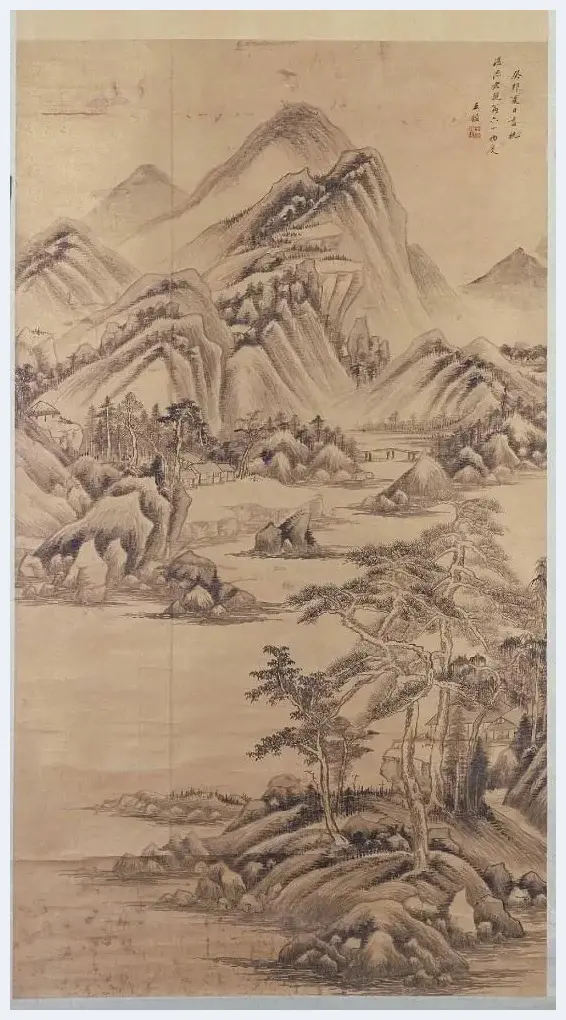

清 王鉴《仿叔明长松仙馆图》轴 1667年 故宫博物院藏

“故宫博物院藏清初‘四王’绘画特展”近期在故宫博物院文华殿书画馆开展。其较为全面地展示,又加深了观者对清初四王的印象。此前,上海博物馆、澳门艺术博物馆都曾举办过“四王”专题展。“四王”为何有如此魅力?为何影响中国绘画史三百余年?他们所承接的是一个怎样的绘画传统?

清初“四王”分“娄东”、“虞山”两派,“虞山派”中的王鉴,不仅成为瓣香董其昌的嫡传,更能出新意,倡导兼融南北二宗,形成自身特色。单国霖先生认为,王鉴一生以摹古、仿古为宗旨,梳理宋元大家艺术风格,加以条理化、规范化,建立典范风格样式,在创作实践中弘扬“南宗”文人画传统等方面,作出了较大贡献。同时他培养出王翚和吴历两位在艺术上有极高造诣的大家,不愧为“后学津梁”。然而,他在师法造化、纪游写生方面的创作很少,仅有《虞山十景图册》等不多的作品,这种刻意师古的风尚亦对后世产生不小的负面影响。

清初画坛,存在着多种绘画思潮,有以“四王(王时敏、王鉴、王翚、王原祁)”为代表的摹古画派,有以“四僧(弘仁、髡残、朱耷、原济)”为代表的个性画派,此外还有龚贤、邹喆、樊圻、吴宏、叶欣等为代表的金陵画派,蓝瑛的武林派,罗牧的江西派等等,名家辈出,流派和风格纷呈。至康熙后期,“四王”画派取得了画坛的正统地位,如王原祁弟子唐岱在《绘事发微·正派》一章中论述山水画的正派传承时说:“明董思白衍其法派,画之正传,于焉未坠。我朝吴下三王(王时敏、王鉴、王翚)继之,余师麓台先生家学师承,渊源有自。”即提出“四王”为画坛正派的观点,而王翚在康熙三十年(1691)应宋骏业之聘入京主笔绘制康熙《南巡图》;王原祁于康熙四十四年(1705)值南书房、充《佩文斋书画谱》纂辑官,则标志着“四王”艺术得到了皇室的器重,逐渐占领了画坛的主流地位。

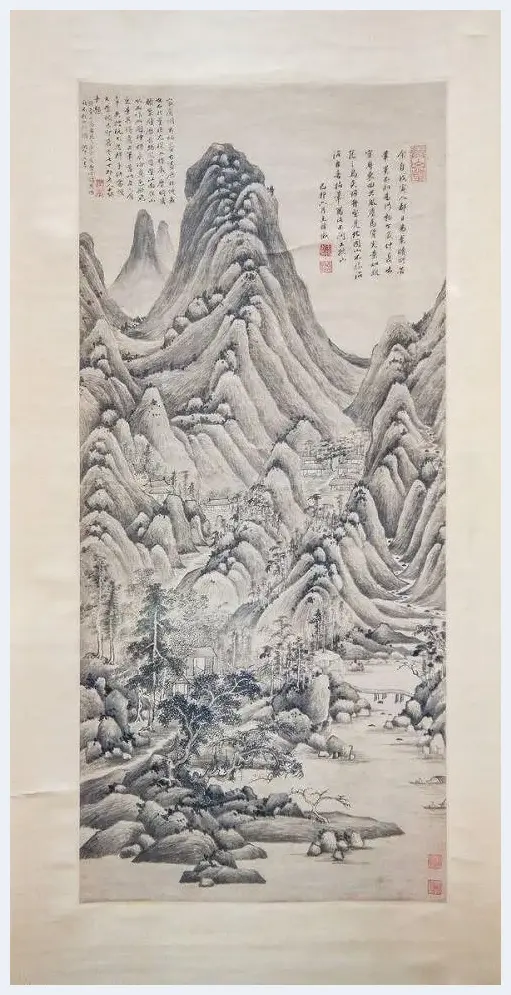

清 王鉴《仿倪云林溪亭山色图》轴 故宫博物院藏

雍正十三年(1735)成书的张庚《国朝画征录》记载王时敏谓:“于大痴墨妙早岁即穷奥,晚年益臻神化。世之论一峰老人正法眼藏者必归于公。以荫官至奉常,然淡于仕进,优游笔墨啸咏烟霞,为国朝画苑领袖。”而论王鉴谓:“精通画理摹古尤长,凡四朝名绘见辄临摹,务肖其神而后已,故其笔法度越凡流,直追古哲,而于董、巨尤为深诣,皴擦爽朗严重,晕以沉雄古逸之气,诚为先民遗矩,后学指南。”确认了前二王在画苑的尊崇地位。方熏《山静居画论》云:“国朝画法,廉州、石谷为一宗,奉常祖孙为一宗。廉州匠心渲染,格无不备;奉常祖孙独以大痴一派为法。两宗设教宇内,法嗣蕃衍,至今不变宗风。”后来即将王时敏、王原祁及其传人称为“娄东派”,王鉴、王翚及其传人称为“虞山派”。

王鉴的生平概况

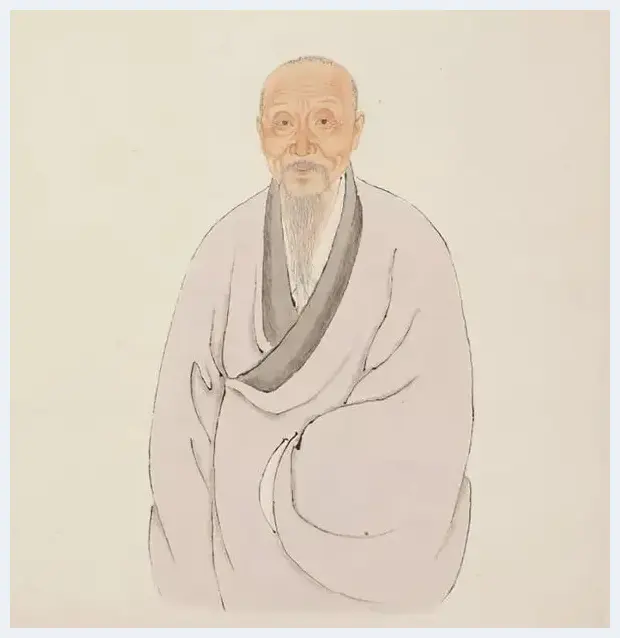

王鉴像 取自故宫博物院藏清人绘《王鉴像》页

关于王鉴的生平存在着一些疑窦,王鉴为太仓人,明代著名文学家王世贞的后裔,然而究竟是孙子还是曾孙,有两种意见。一种认为是孙子,汪世清主此说,引吴伟业《送王鉴黄山八首》诗中,提到王鉴为王世贞“孙辈”。蔡星仪主曾孙说,他引清保蕴楼抄本《梅清诗集》卷七《送王元照还山诗》,下原注:“王善画,弇州先生曾孙,偶来京师,旧廉州太守也。”萧燕翼又在《王鉴是王世贞曾孙考》一文中引用两条资料:一即王鉴顺治十三年 (1656) 画《梦境图轴》(故宫博物院藏),自题谓:“后王越石持一赝作售之闲仲叔祖。”闲仲即王士騄,是王世贞之弟世懋的儿子,则王鉴为王世贞的曾孙辈;又陆时化《吴越所见书画录》中着录《王廉州临北苑潇湘图轴》,王曜升跋云:“伯兄绮岁即好点染。”王曜升是王世懋曾孙,与王鉴为堂兄弟。故王鉴为王世贞曾孙一说为之确实。

清 王鉴《梦境图》轴 故宫博物院藏

另一问题是王鉴之生年,以往都依据乾隆十年《镇洋县志》的王鉴小传,传曰:“康熙丁巳(1677)年八十卒。”推算生年为明万历二十六年戊戌(1598)。《清史稿》五百四十卷列传二九一艺术三有传曰:“鉴字圆照,明尚书世贞曾孙……康熙十六年(1677)卒;年八十。”推算生年同上。然而,前时白谦慎和章晖撰文《王鉴生年考》(载《中国书画》2009年第11期),对王鉴的生年作了新的考证,论据主要是王鉴《梦境图轴》,此图作于丙申(顺治十三年,1656),自题中谓:“余年已四十八。”推算生年为万历三十七年己酉(1609),同时文中还有其他资料佐证,此说与旧说相差十一年。此两说何者为准确,我期待有更多资料来论证,目前我依据所见王鉴传世作品中的题跋内容来分析,提出一己之见。

现见王鉴传世最早的作品是崇祯十年丁丑(1637)夏作《秋山图轴》(上海博物馆藏),上有王时敏题识:“玄照画道独步海内,赝作纷纷,不无鱼目混珠之叹。”此评虽有延誉之意,但王鉴是时已名播海内,决非虚誉。若按他生于万历三十七年(1609),则此年只有二十九岁,能否拥有如此高的声誉,殊可置疑。而以生于万历二十六年(1598)计,已是四十一岁,至少已有二十余年的画腊,加之他天资聪慧,勤奋敏学,到壮岁时已负盛名,是比较相宜的。

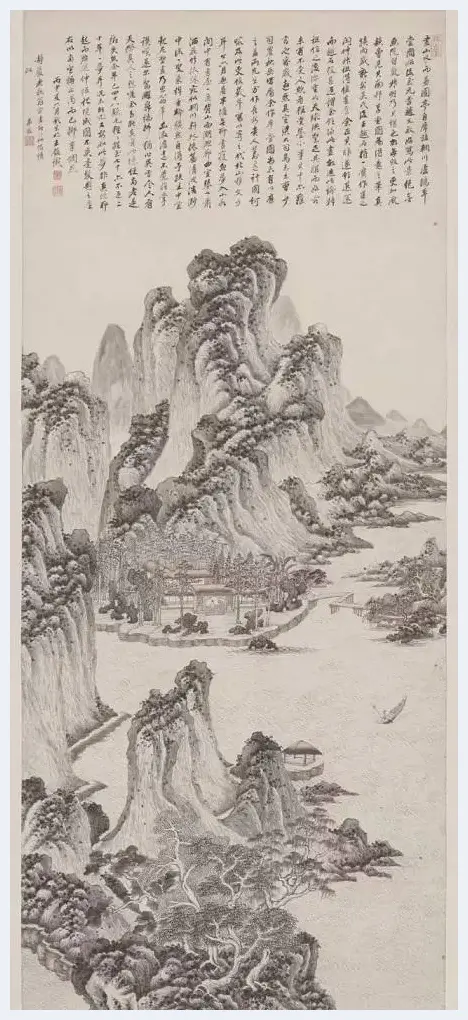

清 王鉴《九峰读书图》轴 故宫博物院藏

再一个问题是王鉴的父亲是谁?此事史书上都未明言。《太仓文史》有一篇高琪撰《王鉴家世考》文,引用一则资料,即明末清初人王家祯《研堂见闻杂录》(《烈皇小识》,上海书店1982年据神州国光社1951年版复印,第299页)中记载:“娄东鼎盛,无如琅琊、太原,琅琊自王悼起家少司马,子忬亦少司马,被法,忬子世贞、世懋,一为南司冠,一为南奉常。世贞子士骐,为铨曹主事,四代甲科。士骐子庆常,则习为侈汰,姿声色,先世业荡尽无余。子最繁,号圆照名鉴者,袭荫为廉州太守,精绘事,粗持名检。”文中又提及清顾师轼纂、顾思义订的《吴梅村年谱》康熙八年己酉条下引《娄东耆旧传》中顾思义的考订注解,指出王士骐长子为庆常瑞庭,与王鉴堂叔父王瑞国同为瑞字辈。王瑞庭(字庆常)因生性奢侈,迷声色,荡尽家产,故而在正式的史传中耻于把他列入,以至湮没无闻。

王鉴字玄照、圆照,康熙元年(1662)后,避圣祖玄烨讳,改为元照,自号湘碧、弇山后人。王鉴在明崇祯六年 (1633)乡试成举人,十一年 (1638)以曾祖世贞荫左府都事,十四年(1641)出守广东廉州,至十六年(1643)罢廉州知府,归故里,构室于弇园故址,额曰“染香”,遂号染香庵主,时年四十六岁。

王鉴在三十九岁时曾访董其昌于云间,曾记:“余丙子年(1636)访董文敏公于云间,出所藏《鹊华秋色卷》见示,相与鉴赏,叹其用笔浑厚,设色秀润,非后人所能梦见。”(《退庵题跋》卷十八)并见到董收藏的董源、巨然山水图,受到董其昌画学的影响。

清 王鉴 《北固山图》轴 广东省博物馆藏

《太仓州志》载:“王鉴以曾祖世贞荫左府都事,官廉州太守。”又记“王鉴,字圆照,世贞曾孙,由恩荫历部曹,出知廉州,时粤中盛开采,鉴力请上台,得罢,二岁归”。王鉴于己卯年(1639)作《北固山图轴》(广东省博物馆藏),自题道:“余自戊寅(1638)入都,日为案牍所苦,笔墨不知为何物。今岁仲夏出守粤东,回思风尘马背光景,如脱笼之鸟矣。”《廉州府志》卷十六记:“王鉴,江南官生,崇祯十四年(1641)任。”顺治十三年(1656)作《仿王蒙山水轴》,边有张学曾题识:“曩在都门,王廉州时为比部郎,余与孙伯观中翰、陆叔度明经、王志不司农晨夕往还,共论琴画。”知王鉴在崇祯十一年(1638)四十一岁时到北京,是因祖荫任职比部郎,比部在宋代为刑部之一司,掌令复核中(中央)外(地方)账籍,带有审计性质。部曹为办事小官。比部在元代已废,然明清人往往以古官名称现职,故张学曾称王鉴为“比部郎”。

他在四十四岁时出任廉州太守。二年后即崇祯十六年(1643),罢廉州知府,归故里。同年尝作《仿各家山水册》在云间舟次,则已回到家乡。

清 王鉴《山水图》轴 故宫博物院藏

王鉴妻子早逝,后未再娶。据他康熙七年(1668)作《山水轴》,落款“奉祝惟老亲翁五十初度”,又康熙八年(1669)作《山水扇页》,落款“拟公济老亲翁”,同年作《仿巨然山水轴》,落款“似孟新亲翁”,康熙十一年(1672)自题《虞山十景图册》说:“右虞山十景,为式臣年亲翁画。”康熙十二年(1673)作《山水扇页》,落款“似遴汝亲翁正”。可知他有女儿亲家,但无子嗣,晚景寂寞孤清,因而专志于绘事。“日坐蒲团,焚柏子一炉而已。”(《虚斋名画录·续录》卷九《王圆照仿古山水轴》王鉴自跋)七十七岁时患中风,仍挥笔不辍,直到康熙十六年(1677)逝世,享年八十。

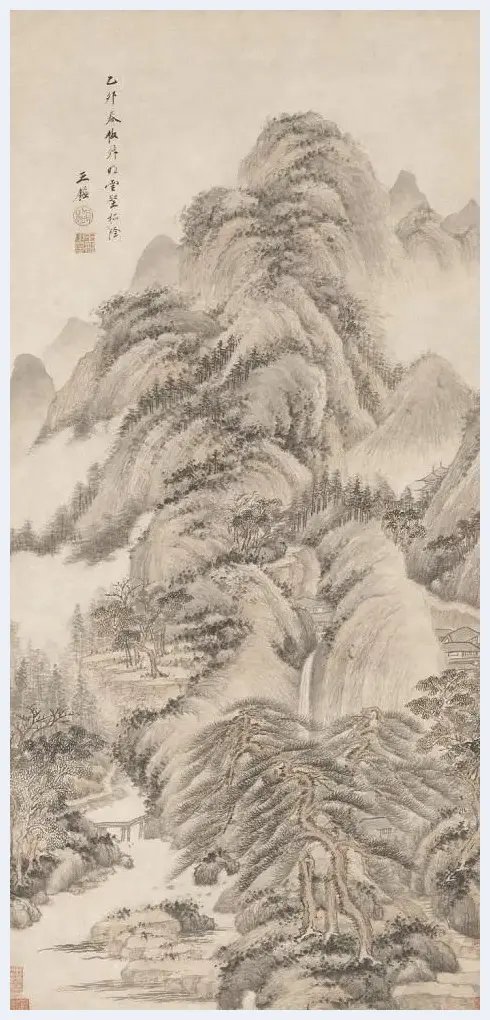

清 王鉴 《云壑松荫图轴》 上海博物馆藏

《云壑松阴图轴》(上海博物馆藏),作于康熙乙卯(1675),时年七十八岁。此图布局转折多姿,皴法用披麻兼解索,细密灵活,而转向尖劲。画法近王蒙之整饬缜密,然不及王之苍茫沉郁。

《关山秋霁图轴》(上海博物馆藏),七十八岁时作。布局紧凑,丘壑较琐碎,皴笔尖峭,转折方峻。但笔力不够浑厚,时有抖擞之笔,墨色也偏于枯索,画面气势不及盛年时雄伟华滋。

王鉴晚年出现构景较琐碎、笔力较尖细等征象,这与他身体病衰不无关系,正如他在康熙九年(1670)作《仿古山水册》十帧中自题说:“迩年来衰病日增,所遭轲坎,心境殊恶,恐再欲如是作,精光已消亡,纵弄笔墨,皆应酬草率焉。”他自七十七岁中风后更是精力不济。

王鉴一生以摹古、仿古为宗旨,梳理宋元大家艺术风格,加以条理化、规范化,建立典范风格样式,在创作实践中弘扬“南宗”文人画传统等方面,作出了重要的贡献。同时他培养出王翚和吴历两位在艺术上有极高造诣的大家,不愧为“后学津梁”。然而,他在师法造化、纪游写生方面的创作很少,仅有《虞山十景图册》等不多的作品,这种刻意师古的风尚亦对后世产生不小的负面影响。

清 王鉴 《花溪渔隐图》扇页 1654年 故宫博物院藏

王鉴的仿古艺术理念

清初王时敏和王鉴都直接受教于董其昌,接受他的复古思想和“南北宗”理论,并在创作实践中进一步将董其昌所推崇的“南宗”绘画提升到一个新的阶段,达到“集古之大成,自出机杼”的境界。王鉴曾论道:“画之有董、巨,如书之有锺、王,舍此则为外道。唯元季大家正脉相传,近代自文、沈、思翁之后,几作广陵散矣。”(王鉴《染香庵画跋》)又康熙元年(1662)作《仿古山水册》,自题:“宋、元大家皆从右丞正脉,故南宗独盛,然知之者不易。”视南宗为山水画正脉,推许董其昌为南宗画家的最后大家。王鉴在康熙三年(1664)作《山水册》(上海博物馆藏)中自题道:“画道自文(征明)、沈(周)、董宗伯后,几作广陵散矣。近时学者独盛于疁,然所师不过李(流芳)、程(嘉燧)两先生耳。余此册仿宋元诸家,虽未能梦见古人,聊用取法乎上之意。”他对董其昌以后画道的衰微颇为担忧,并对李流芳、程嘉燧等仅得文人画逸笔草草之意而未能深究宋元文人画精髓的风尚表示不满,这也促使他坚持要走将南宗画脉传承发扬的创作道路。

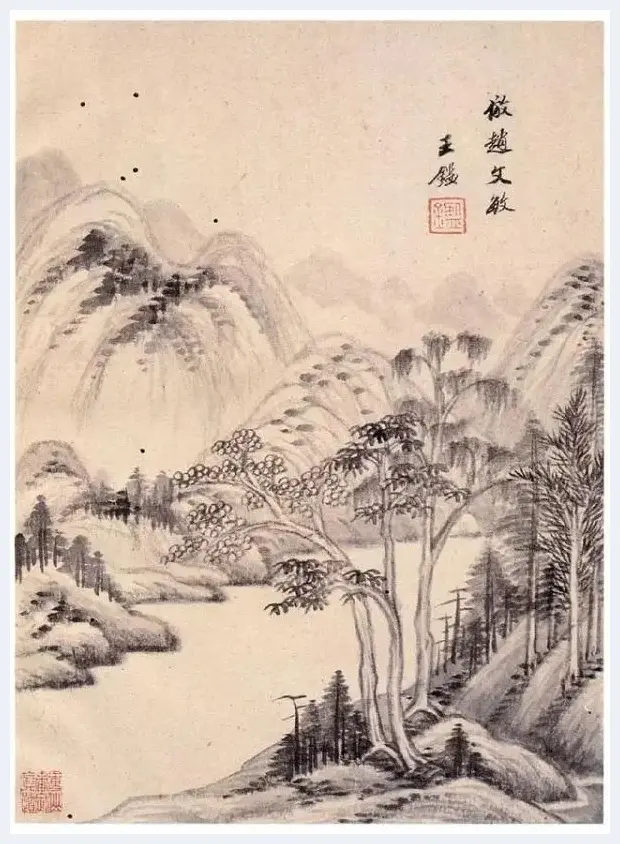

清 王鉴 《仿古山水册页》之一 1656年

清 王鉴 《仿古山水册页》之一 1656年

王鉴在明末曾任廉州知府,后因反对“开采”(借开矿之名索取珍珠)之恶政而获罪,幸得有交谊的大司马刘半芳为之说情,才免于牢狱之灾,落得个罢官归里的结果。故他对仕途已心灰意冷。清移明祚后,他也不愿出仕新朝,而潜心于画艺,勤学精进,终成一代大家。张学曾题王鉴顺治十三年(1656)作《仿王蒙山水轴》(故宫博物院藏),道:“廉州罢郡亦强壮之年,顾盼林泉,肆力画苑,笔墨之妙,海内推为冠冕矣。”

王鉴能够遍学宋元名家,取精抉髓,深切领悟,也因有着良好的客观条件。

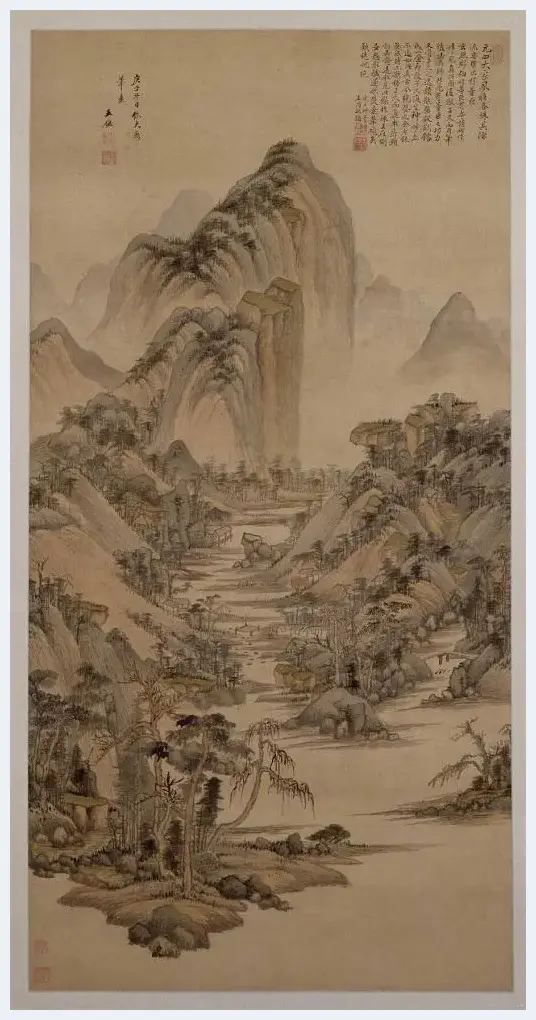

清 王鉴《仿大痴山水图》轴 1660年 故宫博物院藏

他出身仕宦名门,家藏诸多古画,姜绍书《无声诗史》记载:“弇州(王世贞)鉴藏名迹,金题玉躞(音谢),不减南面百城;鉴披览既久,神融心会,领略为声,其砥笔和墨,盖有源流矣。”根据他画上的题跋,可知家藏名画为数不少,虽然有些名迹后来流出,但他经常揣摩,成为其吸取古法的重要资源。据记他家藏的古画名迹有:赵仲穆《溪山渔隐》,梅道人《水竹山居》,刘珏仿梅花道人《夏山欲雨图》等。他在董其昌家中观赏到的名画即有赵孟頫《鹊华秋色图卷》,董源《山水卷》,梅道人《关山秋霁图》等。他和同里王时敏相交密切,于王时敏家中更是观赏到许多名迹,如梅道人《烟江叠嶂图》、黄子久《陡壑密林图》等。此外他在北京和游览苏州、杭州、南京等地时,结交名公贵宦,如吴伟业、张学曾、孙承泽、钱谦益、曹溶、龚鼎孳等,见到不少古画,据记载与自题中,就有董源《潇湘图卷》、《溪山图》和《溪山萧寺图》,巨然《溪山长卷》,范宽《峰峦叠秀图》,江贯道《山水轴》,燕文贵《山水》,赵孟頫《水村图卷》和《九夏松风图》,黄公望《浮岚暖翠图》和《陡壑密林图》,王蒙《云壑松阴图》和《南村草堂图》,吴镇《溪山无尽图》等。他曾在康熙元年(1662)作《临宋元山水册》十二开,后题跋中谓:王时敏“曾将所藏宋元大家真迹属华亭故友陈明卿(廉)缩成一册,出入携带,以为卧游。余今岁偶来南翔,谛交文庶社长,见其丰神超迈,雅善丹青,深得古人三昧,余因复临陈本赠之,枕中之秘,不敢独擅”。图册中包括董源、赵千里、赵孟頫、元四家、陈惟允、董其昌等名家之迹。从他临陈廉缩本中,可见他对古画取资之广和临摹功力之深。

![关于中国山水画当下困境及突破方式的[图文] 关于中国山水画当下困境及突破方式的[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/luii0zdup0x.webp)

![精微显空灵——王清丽陶瓷粉彩花鸟作品赏析[图文] 精微显空灵——王清丽陶瓷粉彩花鸟作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pcni3zbhhfq.webp)

![台北故宫中的“她”[图文] 台北故宫中的“她”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mlkrudv5kjv.webp)

![福丽特十二生肖系列邮票投资价值分析[图文] 福丽特十二生肖系列邮票投资价值分析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oxnwcpxnnha.webp)

![【中国梦 劳动美】庆五一 • 画家李治的绘画艺术[图文] 【中国梦 劳动美】庆五一 • 画家李治的绘画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j0znosrl0of.webp)

![林风眠与木心背后的潘其流[图文] 林风眠与木心背后的潘其流[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mhmgem0jnz5.webp)

!["大国工匠"李震与清华大学师生对话青瓷艺术[图文] "大国工匠"李震与清华大学师生对话青瓷艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1e3aemom3dz.webp)

![艺术先锋人物:著名画家郭鸿春[图文] 艺术先锋人物:著名画家郭鸿春[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wgoufrcrntw.webp)

![来自苏州国际设计周的观察和思考[图文] 来自苏州国际设计周的观察和思考[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x0btfjpqyqv.webp)

![大器风范:著名画家王晓峰山水印象[图文] 大器风范:著名画家王晓峰山水印象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qbfwlnht52h.webp)

![台湾老茶成收藏新宠[图文] 台湾老茶成收藏新宠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qlugk4qir2u.webp)

![古代民间画会的生意经[图文] 古代民间画会的生意经[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ojaur4x21q4.webp)

![当代著名画家范扬作品赏析[图文] 当代著名画家范扬作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y0g3c2zkhp3.webp)

![一幅肖像画卖6亿元 艺术市场释放出什么信号?[图文] 一幅肖像画卖6亿元 艺术市场释放出什么信号?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qxwypqy5p54.webp)

![世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文] 世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x2c2dvlr4mw.webp)

![道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文] 道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wi1dpse0q3p.webp)

![好的人物画必有技术难度[图文] 好的人物画必有技术难度[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jomtcb4cs3h.webp)

![海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文] 海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cpaafkvdmfg.webp)

![海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文] 海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xkrfppptclw.webp)

![【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文] 【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dzx5sdzolt.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1mmkjdegx1.webp)

![我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文] 我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5xfa1kb5amb.webp)

![聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文] 聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bxv4mz1cft.webp)