周亚鸣(Zhou Ya Ming)

周亚鸣简介,1957年生,镇江人,1985年毕业于四川美术学院,1992年毕业于中国艺术研究院美术史研究生课程班,1999年毕业于中国艺术研究院第二期中国画名家研修班。现居北京。中国当代文人画家。《中国美术史全集》隋唐卷撰稿人之一。中国艺术研究院特聘教援。

著有《生动辩》、《中国画的文人化道路》、《当代中国画品评标准》、《天眼观色》、《笔墨解码》等文论。

《天眼观色》

周亚鸣

2015.8.18

概论中国画的色彩与中国文明的内在基因

对中国文明的特质研究从未象今天这样既迫切又复杂。迫切是因为自1840年以来,中国社会对自身文明的信心是从一个逐渐丧失到彻底杨弃的历史过程。是一个对西方文化,从表面模仿到文化的深度植民的时代。在一个社会西方化、生产工业化、思想唯物化的历史时期。当我们获取财富的时候,我们却失去了灵魂。我们是谁?我们身在何处?我们从那里来?我们去向何处?生命、生活的意义何在?等等。我们有那么多疑虑,有那样多的纠结,有那么多怨气。总之,人生不快乐。事实上,在我们血液里一直畄存着中国文明的基因,它使得我们心、行不一,思想混乱,精神分裂。我们需要理清中西文明异同,需要升级中国文明,需有一个寄放灵魂的家园。因此,最为迫切的任务是弄清楚我是谁。否则我们就是一群游魂。那么这么做复杂吗?——当然!因为我们己经被“科学主义”、“教条主义”、“功利主义”压迫太久了。我们的思想方法和精神气质都变形了。我们缺乏寻道的自觉,问天的勇气。

作为画家,很少去如此深入地探寻其中的规律,更多的是着重于对经验的运用和掌握。但当许多媒体希望我对中国画的色彩系统表达自己的看法时,我便不得不做深入的思考,因为我不想想当然地作泛泛之论。

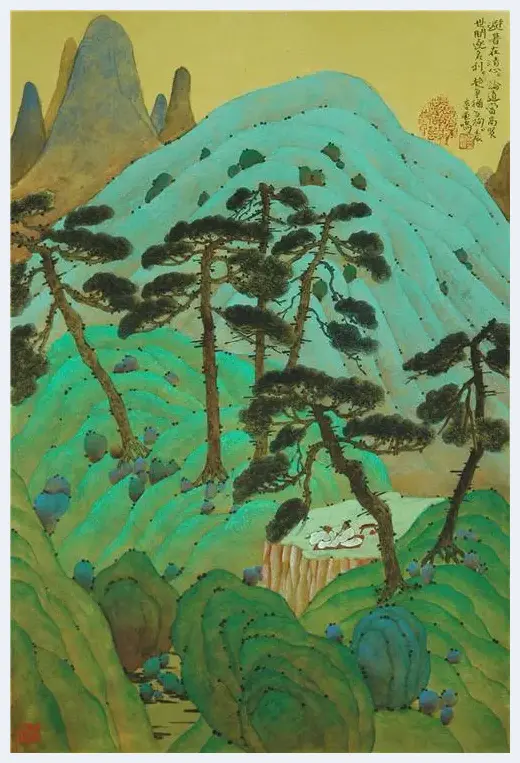

《古邨》

《古邨》

有次与位音乐爱好者闲聊,她说汉画像中有古琴图案。其中古琴的弦是十二根而非七根,我说那并不说明什么。我可以肯定,中国古代最早定性的笛子是三孔,而古琴的弦是五根。她问为什么,我说中国文明的形制,取决于形成这个文明的三大要素。

第一个要素。包含有三个不同的方面。相对于洪荒,文明的自觉來之于人的自觉。当“我”区别于“他”〔它〕;“我们”区别于“他们”〔它们〕之时,我们有了第一个认知范畴,既:我与天地。这是我们能够进行人文思考的第一个途径。

第二个方面,由于体认天地的深入,涉足到了对天地表现的体认,并归集成各种具有符号和逻辑意义的“名”〔概念〕。如金、木、水、火、土;风、霜、雨、雪、雾;雷、电、气、云、露;东、西、南、北、中;赤、青、黄、黒、白…等等。对天地关系的衍伸体认,就生出对天与地、有与无、人与神等范畴的体认。对天与地的关系体认,衍伸出阴与阳、生与死、相生与相克等认知途径。对有与无的关系的体认,衍伸出道与器、道与体的认识。对人与神的关系认识,导出有限与无限、有序与无序、作为与天命。对相生相克的认知,引发对世界运动、事物转化等等各种规律的体认。这便是一生二的认知范畴

苐三个方面,就是“人”体悟到了我、我们与诸多他与他们〔它们〕;“我”与天地、天与地、有与无、人与神关系的关系等等。就是组成这个世界的各种关联的关系之间的体认和运用。在这个认知范畴内,我们可以适应世界、创造万物。这才是三生万物的正解。也是后來古人所说的‘玄之又玄,众妙之门’的奥密所在。

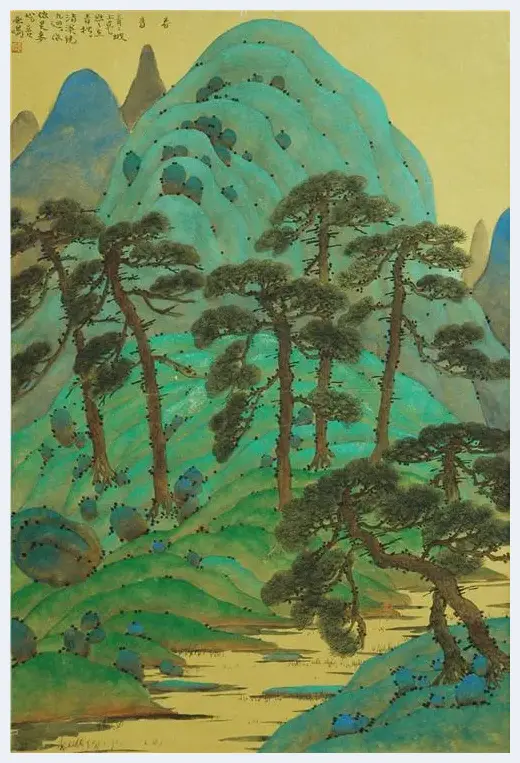

《丹崖重重遠》

《丹崖重重遠》

当然,所谓关系和关系的关系,其实是一个生态。生态中的群体共生的基本性征,决定了个别亊物与这个生态的关系必须是平衡的。但是所有关系又是不停变化或是演化的。人如何适应或运用这种变化或演化并进行创造,最重要的意愿是使其按照人群生存的意志达成平衡。易变是有规律的,同时也是有不同的节奏的。因此,困难的是如何体察和把握其中的“度”。由此我们就能理解“悟”和“中庸”之所以成为中国人最看重的认知方式和处亊原则的深刻意义了。同时,对事物的复杂性的体认,总是从关系的双方性征着手的,古人将其归纳为一个认知结构,称“二仪”。“二仪”的具体人文符号是复杂多样的,面对不同场合、不同的事物、以及事物所处的不同历史时机或生态,都表现为不同的概念和符号。其认知方法重体悟、习惯、概率、功用、联系等等方式。因此中国人的思维历來是以已度人、以人为本、以身作则的。视“目的”“功用”作为“手段”“途径”“逻辑”等规则的最高意义。所以中国领导人必具其德。所谓内圣外王,现代人称德才兼备。也有顾大节轻小技;所谓瑕不掩玉;所谓看主流、识大体等等云云。因此中国人的思维是重经验的,也是逆向的。经验导致对祖宗,对历史,对传统的信仰;逆向的,便可导致“成则王”“败则冦”的思维逻辑。这一思维决定了中国人的人生的现实性和理性,以及在以理性作主导的同时,也给人的想象力、创造力畄下了无限的空间。

《春山吟》

《春山吟》

第三个要素是“一元系统”的。中国文明的体悟和认识的双重途经,决定了中国人演化文明的基本态度在于“中庸”二字。在三生万物之中,围绕“人”为中心,以人的诸种生存需要和期愿而产生动力。在每一个具体的人文领域或范畴中,都以其内在的平衡为其要旨。因此在二仪结构的路徑中,以三生万物的终结期待(平衡、中和)、以人的适应、利用、主导为原则,构成一元与系统的复杂组合并得到实现。在社会文化中,每个人都处在一个人文网络中。因此群体共生、社会共识与生命欲求、自由个性成为二仪的演化内容(如静与动、旧与新、平常与非常)。并达成人生的多样平衡。展开为五千年辉瑝灿烂的文化创造。

中国画是中国文明意识的主要承载方式之一。那么它的一切表现都真实地体现了这一充满活力的东方文明的精神密码及其特征。

《观雲》

《观雲》

《红叶满秋山》

《红叶满秋山》

在中国画的品评中,特别强调的是“品极”。古代有神、妙、能;现代有象、韵、法、功(我将另避专论),都无不围绕“品级”而进行。对中国画而言,无论是对笔墨或形色手段的品评,都以社会文化的“二仪”作为途经和依据;在手段或能力的运用中,也无不体现为群体共生、共识、共同经验为基础,展开为仁、义、礼、智、信的情感性质和状态。例如汉代画人毛延寿就说:“图画天地,品类群生…上及三后,淫妃乱主,忠臣孝子,烈士贞女,贤愚成败,靡不载叙,恶以诫世,善以示後”;僻如家国情怀、忠孝意念、故土情结等等,与以追求生命欲求、自由个性、个体尊严为基础的本质、本性、真情、真意等价值(就是庄子所说的真画应在解衣盤礴之境中得)追求之间的平衡。可以认为,一方追求群体共识基础和价值的最大化;另一方则为个别生命欲求的最大化,在此之间求得平衡。因此中庸的态度,平衡的追求,都是以避免不因“唯稳”而趋于僵死,也不因“纵欲”而至其疯狂为目的。其中庸式的制衡与演化才可至于“生”,其余两纵皆趋于“死”。而古人对人生的最大期愿就是“好生恶死”;最壮观的情感韵致便是“至善至美”。因此同理类推,这一切当然就成为了中国画品评的内在的价值权衡。

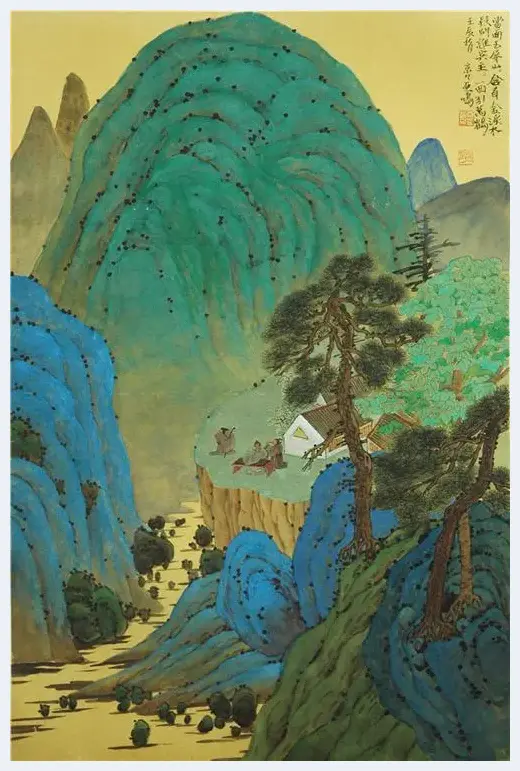

《避暑在清心》

《避暑在清心》

在中国画的笔、墨、形、色的符号演进过程中,也体现为中国画发展的历史性特征。既由文化观念的标识意义转化为以人伦品德的道德内化为根本,并集中成为“君子比德于玉”的审美诉求,与笔、墨、形、色的符号逻辑、质地价值之间,具有内在的同构性。因此,三位一体的内涵;一元系统的符号特性,隐含在中国画形色表现的控制与活力的“二仪”演变之中,体现在趋向意韵的价值追求的复杂表达之上。也体现为因人而异的风格追求和传统的一贯性之间的统一。由此便是研究古代绘画经典的视角,和当代创作应釆取的立场。

鉴于书画同源的历史成因,色彩与笔画形成二仪的演化系统,在历史的进程中,具有了文化的观念性特征(五色);审美的经验性体悟(品质、质地)和情韵意境的无限期待(善)。控制与活力相互作用形成的形态内构,在绘画的任何方面都体现为内部的同质性。

《睡凫》金卡39×65cm 2014年

《睡凫》金卡39×65cm 2014年

就现代中国画的发展而言,古人其实给我们畄下了巨大的创造空间。观察宋、元间画家的色彩努力,可以看到色彩发展的未来端倪。但是却没有形成后來画家的主要着力领域。在情性色彩与色彩符号性系统的建立上,都缺乏自觉意识。而这一切,在书写领域,既笔墨方向的努力上却是创造力丰沛,所取得的成果也异常繁富。直至民国年间,虽然江河日下,可也唱出了以齐白石为代表的晚歌。这一现象引起我长久的沉思。回望中华文明对道德内化,情性文化的过程。是否是色彩离人的生物感受、情感恣意上,有更直接、更多、更敏感的“挑拨”?如果说在道德内化没有完成前,古人们有些许顾虑?这不得而知。但是,如今笔墨已失去了社会审美的生态。己成为专家们研究的对象。审美的标准迷失。观赏小众化。领域边缘、狭窄。其社会共识、共同经验基础也坦塌掉了。那么人们的色彩经验却得到了长足的发展,随着中国文明的重塑和升级,笔墨系统的重新焕发。那么色彩系统的重塑和创造以及运用,肯定在笔墨和色彩“二仪”的生动演化、相互生发中,定能成为光复、升级中华文明的重要方面。

2015.8.18(第二稿)

《寻觅》银卡39×39cm 2014年

《寻觅》银卡39×39cm 2014年

《避嚣图》

《避嚣图》

就中国画的色彩特征而言,色彩的“象”(审美倾向或范畴)、“相”(色彩的光谱显现)、“泽”(色彩的肌理性质)不但内含诸多的文化观念,而且其感觉经验对应着色彩质地,并与道德品质、情感状态同构同质。因此,中国色彩决不与西方色彩的单一色相功能相同。总体而言,中国画的色彩系统是一亇文化的符号系统。它的色相具有相对的符号的稳定性。因此中国画的色彩系统在于表达人文,而西方的色彩系统,上古表达神体,中古表达真境,近、现代表达人的生物感受和部分人文观念。而且中国色彩系统与中国画的笔、墨、形系统之间的复杂演泽,以及与人文观念、道德品质、情感状态、性格质地之间的“复合多样”与“综合函一”的演化特征,在目前全面西化的背景下,深刻揭示它的本质就成为一个非常迫切的任务。因为它的先进性和高妙境界是世界文化类别中是最独特的。

中国画第一个比较成熟的系统是五色系统。它与五音、五方、五味、五德、五服等等,共同组成社会人文秩序。意赋于人伦关系、社会等级、政治形制等特征。笔画作为一种范畴、色域的实现和区分,承担着控制的功能。色域与笔划的配合和演化,实现为绘画的造型,表现为观念和意韵。

《春音》

《春音》

唐代之前的绘画还未能从其它的图识面中独立出來。我们所能看到,比较集中的图绘色彩是彩陶、汉画像砖、石和各种洞窟壁画。这些绘画中的色与彩并未渾合使用,彩并未有所表现。所谓“彩”是“色”的情性展开,彩的运用只有当“造型”与人的体认经验在深化过程中才能实现。早期“色”是观念的。就是所谓正色。孔子就认为“恶紫以夺朱也”。考工记中也说:“东方谓之青;南方谓之赤;西方谓之白;北方谓之黑;天谓之玄;地谓之黄…。青与赤谓之文,(纹),赤与白谓之章(彰),白与黑谓之黼,黒与青谓之黻,五采(色)备谓之绣。凡画绘之亊,后素功”。对“后素功”的含意,理论界争论了几十年也未达成任何共识。其实,只有当你理解了“色”与“观念”与“礼”所处的历史时期,你就能理解“素”就是正色,正色就是礼制,礼制的内涵就是人伦,就是道德。当你以这样态度进行涂绘之亊时,才是有效的——素后功。当然五色是组合运用的。它根据不同场合和功用,加以不同特点的运用。僻如:热情似火(赤)、残阳如血(赤)、金碧辉煌、青绿山水等等。都显示出色的气象泽韵。金和银的使用,正反映了古人对色泽、质地的敏感。当然作为自然主义者庄子对正色及其运用坚持否定态度,他说,“五色使人目盲”(以否认礼的合理性)。这也从另一个角度证明了色与观念、社会人伦、礼制等之间的关联性。在这个时期,图绘的手法是平涂的,色被笔划所予以的区域而分布。以色的“象”“相”“泽”进行平涂。形的大小方圆的组合,主要以表达观念(礼)、亊件、(烈士贞女)故亊(荆苛刺秦王)等为主。

《当面玉屏山》

《当面玉屏山》

由此看来,笔、墨、形、色作为绘画的基本要素,在唐宋之际才成为独立的人文传表手段,在此之前,主要承载着家国的社会审美意识,集中反映了整体的民族特性。以及含盖社会文化的图识功能。僻如秦、汉宗尚黑、朱;唐、宋宗尚红、黄等等。各级官员、场合用色皆有严格规范。随着对生命更为深入的体验,人们对世界形态的认知更为深切,促使了色向彩的拓展,也对形的完整性、深入性提出更高要求。从“人大于山、水不容泛”逐渐发展到具有“平遠、高远、深远”的“三远”,以及“遠树无枝、远人无目”的造形规律的认识和体悟。这使得唐、宋之际的山水、人物、花鸟的形、色关系更为紧密。对形的“共同视觉经验”的重视,使得古人认为:鬼魅易,狗马难。狗马与人生近为“常形”, 鬼魅则“非常出”(不是我们很多人认为的写实主义),由此促进了笔墨与色彩系统的丰富性、逻辑性;符号的感性化、经验化发展,就是所谓的“随类赋彩”。特别在北宋、五代这个独特的历史阶段,笔、墨、形、色的系统创立和综合演化都达到了极高的境地。

![马克·罗斯科:一个不折不扣的“倔老头”[图文] 马克·罗斯科:一个不折不扣的“倔老头”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ixpmwm3bq5v.webp)

![2023年度书画焦点人物——余新志[图文] 2023年度书画焦点人物——余新志[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tjf4axkrlsm.webp)

![一直活在罗丹阴影下的克洛岱尔终于赢得赞誉[图文] 一直活在罗丹阴影下的克洛岱尔终于赢得赞誉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/v3i1kxpv1mc.webp)

![“党旗飘飘喜迎建国70周年”耿建艺术欣赏[图文] “党旗飘飘喜迎建国70周年”耿建艺术欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4rdntcbl0mw.webp)

![吉祥物形象设计能够带给城市什么?[图文] 吉祥物形象设计能够带给城市什么?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dxy1eqb2jhq.webp)

![同一文化的认同和尊崇 ——康里巎巎其人其艺[图文] 同一文化的认同和尊崇 ——康里巎巎其人其艺[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jt41qhuye1r.webp)

![文艺表达的最高境界就是文化表达[图文] 文艺表达的最高境界就是文化表达[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3x4go0mzwr0.webp)

![台湾老茶成收藏新宠[图文] 台湾老茶成收藏新宠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qlugk4qir2u.webp)

![封货与手洽: 北方文物交易的特殊方式[图文] 封货与手洽: 北方文物交易的特殊方式[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/asdlmef5i0y.webp)

![水印千年 凝思东方智慧[图文] 水印千年 凝思东方智慧[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vk4pmmakscn.webp)

![“党旗飘飘”七一专辑:孙宏图艺术作品欣赏[图文] “党旗飘飘”七一专辑:孙宏图艺术作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tzp3lmu5xen.webp)

![伏久者必飞高 ——追求“真善美”的刘智先[图文] 伏久者必飞高 ——追求“真善美”的刘智先[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tz1h2254rkv.webp)

![缅甸突发战事 对翡翠市场影响几何[图文] 缅甸突发战事 对翡翠市场影响几何[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ambnjv5kmwo.webp)

![走进禅意丹青的纯一画境[图文] 走进禅意丹青的纯一画境[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lixynm5vosb.webp)

![索画不如买画 老舍给我们的收藏启示[图文] 索画不如买画 老舍给我们的收藏启示[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ytsjwmvasj1.webp)

![一个自由艺术家 吉尔格楞[图文] 一个自由艺术家 吉尔格楞[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hivr1c0zecb.webp)

![冯 远 “国博百年·中国雕塑百年作品展”述评[图文] 冯 远 “国博百年·中国雕塑百年作品展”述评[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r0snlujumjv.webp)

![世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文] 世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x2c2dvlr4mw.webp)

![【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文] 【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dzx5sdzolt.webp)