几乎没有一个艺术家不强调真诚。然而当我们从一个大时代的整体,宏观地回顾现代美术史时,我们又惊愕地发现,真诚是如此地稀少。

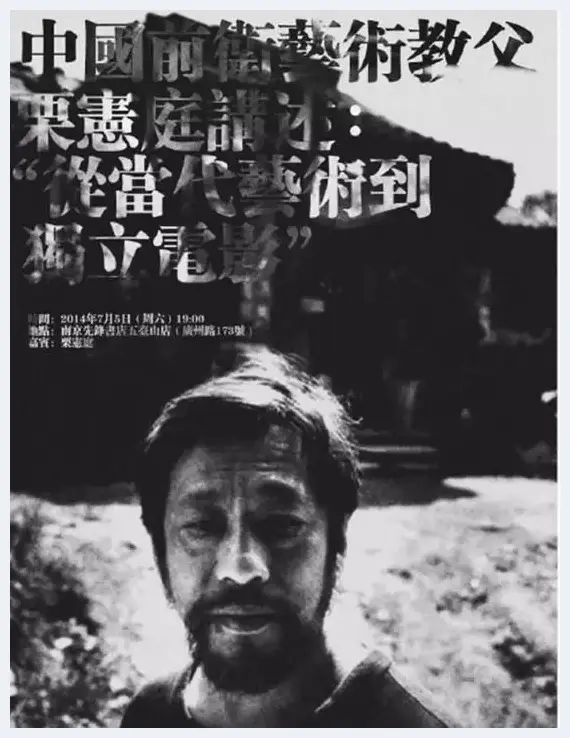

栗宪庭

栗宪庭

当代著名艺术批评家、艺术理论家,编辑,著名策展人

中国当代艺术教父

当前,“纯化语言“是艺术界最热门的话题

当人们从骤然爆发的新潮冲击中冷静下来时,艺术家,尤其艺术院校的中青年教师们,发现了他们最无法忍受的新潮美术的弊病:概念化和语言粗糙,并把这归咎于轰轰烈烈的运动形式和强烈的政策、哲学色彩。这就是“学院派”艺术家为什么热衷于纯化语言的原因。所有此类艺术探索和理论思考均有相对的合理性,然而当各个相对分离的局部总和起来时,展现在我们面前的便是对新潮美术的巨大逆反心态:相对急风骤雨的运动形式,他们强调沉静下来;相对各种新理论、新观念此起彼伏,强调作品本身的价值;相对重激情和审美内涵,强调对语言的纯化。而且多数文章只是泛泛地强调,并没有真正具体讨论语言及作品本身,所以当这种逆反心理在展览会、座谈会、报刊中形成一种带倾向性的问题时,它就背离了强调艺术自律者的初衷,同样变成一种社会思潮了。

问题的实质并不在于是否强调语言和作品的艺术价值,而是在于用什么样的标准强调它以及如何把握当代美术发展的大趋势。

1988年 “黄山会议”合影 左起:1顾雄 3高名潞 4毛旭辉 5潘德海 6张晓刚7叶永青 8栗宪庭 9唐蕾 10周彦 11董超 12蓝正辉 (黄山)

对“时代心理”的粉饰

几乎没有一个艺术家不强调真诚。然而当我们从一个大时代的整体,宏观地回顾现代美术史时,我们又惊愕地发现,真诚是如此地稀少。

我们时代呼唤大灵魂的运动是在东西文化的巨大冲撞和先进与落后的巨大反差中形成的。在这个大灵魂的深处,剧烈滚动着无穷的困惑:希望与绝望的交织,理想与现实的矛盾,传统与未来的冲突,以及翻来覆去的文化反思中的痛苦、焦灼、彷徨和种种忧患。所有这一切,在美术创作中都被淡化了,艺术家们大都在不同程度地寻找着个人完善的“净土”。从局部来看,成功的艺术家们都是真诚的。无论是黄宾虹的浑厚华滋,齐白石的天然朴拙,徐悲鸿的寓教于乐,都是他们生命激情的结果。但所有的局部总和起来又是不真诚的——时代灵魂中巨大的困惑消失了。我们没有理由让所有的艺术家都卷入时代的困惑,牧歌式的诗情也是时代灵魂深处的动荡不安采取回避和逃遁,那么我们就不能逃避粉饰的责任。

“八五”新潮运动

“八五”新潮运动

80年代初以四川为风源的批判写实旋风的最大功绩,在于大胆面对了社会外在的真实;“85—96美术新潮”的最大功绩,在于大胆面对了民族心灵的真实,它是批判写实风的合逻辑的发展。而当前的“纯化语言”风潜藏的最大危险,就是重新退回到对时代心理的逃遁和粉饰(就其总体而言)。而中国艺术走向现代的过程,必然要以艺术家从麻木中惊醒起来,勇敢正视整个民族心理真实为真正的起点。

大师作品的“背后”比作品更重要

不可否认,“绘画创作一经完成,作品的艺术价值便只能由作品本身决定。”问题是,判断作品艺术价值的标准是什么。安格尔会认为德拉克洛瓦的作品好吗?优雅的马蒂斯不是曾被讥为“野兽”吗?这种发生在两种价值标准交替时代的事件,是艺术史上的常识离开了价值标准,“请看作品”就只是一句空话。

是的,当种种艺术观念的争论烟消云散时,安格尔与德拉克洛瓦,由于他们的作品完美地体现了各自的审美内涵,都被尊为了大师,但德拉克洛瓦对整个艺术发展的推动作用,却是安格尔根本无法相比的。事实上,历史上的任何一个“当代”所以争论不休,恰恰说明当时人们从来不是以作品本身作为价值判断的起点,相反总是以潜藏在作品背后不同的价值标准来评判作品的。没有西方整个价值体系的更新,毕加索、马蒂斯等是不会被尊为大师的。所以,对于当代人最重要的莫过于对新的价值标准的探寻,作品在何等程度上体现某种新价值标准,也就在同等程度上具备了获得新的价值的前提。

当我们只强调大师的作品本身时,艺术史实际就变成了陈列大师完美作品的画廊,我们瞄准的仅仅是作品本身所呈现的一切:特定的审美境界、语言范式、技巧等等,而潜藏在这些作品背后的更重要的东西却被忽略了。事实上,大凡承前启后的大师,总是以他们特有的敏感,在自己的生命活动中酝酿和完成了他的时代价值体系的变化,他的灵魂运动因而也成为该时代的灵魂,作品不过是这个过程的一个结果而已。凡·高燃烧的笔触是他生命状态的表现,也是19世纪、20世纪相交的整个西方灵魂的不安;宋人悲悲切切的心态,才产生了“长吁短叹”的词的样式。

艺术家的可悲,莫过于太执著于做一个艺术家,这会使艺术家把自己置身于整个以大师为标志的艺术史面前,而不是痛感到自己存在于这个活生生的时代中。一旦语言、技巧、风格成了艺术家的目标时,艺术家就变得像工人不得不上班那样,艺术便在“自律”的幌子下,失去了它生命冲动的自足状态。

从这个角度说,那种刻意想通过“纯化语言”,眼睛盯着大师作品和博物馆的心态,才是一种真正的急功近利。至于新潮艺术家,他们作品中的躁动,他们行为上的热切,与其说是想去高雅的艺术殿堂争牌位,不如说是急于要冲破社会对自己生命的压抑。

不可能脱离文化的大背景

由于中国整个大文化系统的稳定状态,也使绘画文化(尤其宋元以后)基本保持了某些境界追求的稳定,笔墨趣味的纯化和变异便成为近千年的主要潮流。而“五四”至今,我们对于传统文化的反省与批判,构成了两千年以来一个大的文化背景的动荡时期。当整个中国人赖以支撑的精神根基崩溃和变异的时候,没有比对新的审美境界的创造更为重要的了,然而我们对这些还研究得太少太少,就急于躲进象牙之塔去纯化语言,是不可思议的。

其实,所谓艺术史,只是艺术史家从社会历史中抽取的一条线索,而社会历史从来都是完整的。这种完整性的重要,就在于一个时代的艺术风格的形成,并非只是该时代艺术家对前代艺术自身未完成任务的承诺。如同语言与心态在创作过程中始终交织在一起,语言也不可能离开某种心态而有一个专门被纯化的阶段。因此,语言、艺术史的范畴只存在于研究方法中。这就是我在文章开头用了“学院派”一词的原因。游离文化大背景,自觉纯化语言之时,也是一场艺术浪潮失去生机勃勃的状态被“学究化”之日。

的确,西方19世纪以来文化发展所奠定的造型语言纯粹化的倾向,使西方艺术史家往往通过造型的承传演变,来把握现代艺术的发展。但是,这种被称为艺术自律的发展模式,具有普遍意义吗?里野在《现代绘画简史》序中不无遗憾地承认,把墨西哥画派排除在现代史之外是“最易于受到非难的”。如果我们承认墨西哥画派并非传统艺术,就至少说明西方现代艺术走进对纯造型价值的探求,只是在那样的文化背景上才顺理成章而不是所有现代艺术发展的必经之途。更何况西方现代艺术背离人类大精神这一趋向,正应了西方思想家对现代文明深刻困境的形容,诸如海德格的“世界之夜”、艾略特的“荒原”、克尔凯戈的“信仰的深渊”。

当然,近代以来中国文化的动荡,直接源于西方现代文明的冲击。但中国对西方文化的接受,既是在对本土文化沉痛反省中开始的,又是与西方思想界正在反省西方现代文化同时进行的,这便使得中国文化面临的抉择异常复杂和痛苦。因为这不仅仅在对民族命运的关注中,企望先进的西方文化对陈腐的本土文化的拯救,更包含着对人类终极价值的追问。在这种背景下,艺术仅仅是艺术自身吗?尤其当整个民族、社会通过我们的

生活,给我们的生命注入过许多苦难的时候,怎么可能把波洛克对平面化、毕加索对多维空间这样的探求作为艺术的最终目的呢?

中国知识分子的分裂人格

这种人格表现为:一面对社会和人生有着深沉的忧患,一面又极力修炼和净化内心,以达到遁世和超脱的境界。这种超脱是以牺牲人的许多可能性和欲求作为代价的。尽管近代以来时有批判,但是,就连许多风云人物最后还是走了遁世的路。诸如许多画家从西方学画回来都改画水墨,并重新堕入文人画的境界,对异质文化的吸收,就只剩下对水墨语言的改良。大概不会有人怀疑,开启中国现代艺术之门的林风眠作为改革家的形象,但如果把他后来的水墨与早期油画比较,其水墨在很大程度上堕入文人画情调。这是他后来逃离早期关心的艺术道路,躲进象牙之塔的缘故,最终是中国传统文化造就的知识分子人格在起作用。

当前,传统避世主义又找到了西方现代艺术纯化语言的外壳。

因此,我强调大背景的实质,是强调一种大灵魂,即艺术家“必须及时领会到比之他自己私人的精神更为重要的精神”(艾略特语)。这绝不意味着倒退到“文革”中艺术从属政治的水平。那是个人情感被强制和异化的结果。我强调的是个人人格中流淌着与人类命运共悲欢的血液,当整个时代的价值体系动荡时,作为一个艺术家,他的敏感,他对新的生活理想的渴望和追求,必然体现为对社会乃至政治的热切关注与深沉忧虑的灵运动状态,这一切并不是社会强加给他的,而是他生命冲动的结果。这才是一个现代人,这才能创造出比传统艺术更博大、深沉的境界来。

正是从这种意义上,被理论家弄得玄妙、复杂的文化问题,在生命的追求中变得异常简单。无论是对传统文化的批判,还是对新的文化的建构,只有存在于这种生命的追求中才有意义。同时也使大的文化背景这个理性的概念,变成艺术家灵魂中活 生生的审美境界。所以,标志一个时代新艺术的诞生,首先是对一种新的人格的追求。(节选)

![苏东坡相貌几何[图文] 苏东坡相貌几何[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yc5v5lggl3c.webp)

![收藏的魅力[图文] 收藏的魅力[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lbjud0hkuvj.webp)

![放弃还是坚守:业界把脉艺术电商困局[图文] 放弃还是坚守:业界把脉艺术电商困局[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g3b2a14dbvo.webp)

![沪上艺术品市场的一抺亮色:岭南画派[图文] 沪上艺术品市场的一抺亮色:岭南画派[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zg5x5gpalh5.webp)

![两件清代玉牛流落美国 类似文物曾创世界拍卖纪录[图文] 两件清代玉牛流落美国 类似文物曾创世界拍卖纪录[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0h5hioum2gd.webp)

![艺术品投资 “买”什么?[图文] 艺术品投资 “买”什么?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y20uv1xx5z4.webp)

![展望2019,古玉收藏正步入黄金时代[图文] 展望2019,古玉收藏正步入黄金时代[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/isummjawxof.webp)

![功贯中西修大技 德艺双馨绘春秋——记著名画家张三水[图文] 功贯中西修大技 德艺双馨绘春秋——记著名画家张三水[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rq11acosal4.webp)

![陈文令:这是一个过度消耗的巨大能量场[图文] 陈文令:这是一个过度消耗的巨大能量场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tndav0iy2bo.webp)

![一场关于艺术家与市场的“战争”[图文] 一场关于艺术家与市场的“战争”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/crq21dyzgac.webp)

![2020特别推荐艺术先锋人物——余新志[图文] 2020特别推荐艺术先锋人物——余新志[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a0iratzastu.webp)

![孙仲汇:古钱收藏是门学问之漏网之鱼[图文] 孙仲汇:古钱收藏是门学问之漏网之鱼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3khpudqy2gw.webp)

![“党旗飘飘喜迎建国70年”杨季艺术欣赏[图文] “党旗飘飘喜迎建国70年”杨季艺术欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4zcxidx1bvq.webp)

![2023年度书画焦点人物 —— 曹明凤[图文] 2023年度书画焦点人物 —— 曹明凤[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bfhu4zcqsva.webp)

![海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文] 海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xkrfppptclw.webp)

![吴冠中《双燕》与孤独的文艺青年[图文] 吴冠中《双燕》与孤独的文艺青年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/palrhbdkqzl.webp)

![不断崛起的东南亚艺术[图文] 不断崛起的东南亚艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvxoc0x51sn.webp)

![道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文] 道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wi1dpse0q3p.webp)

![潘天寿“一棵松树”2亿多![图文] 潘天寿“一棵松树”2亿多![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q3jj5gxzogt.webp)

![丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文] 丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5r23mjylez2.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1mmkjdegx1.webp)