中国的古籍拍卖可以说是无中生有。一件事情从无到有,就像老子所说:一生二,二生三,三生万物。一个人是做不了事情的。之所以古籍拍卖能够成为一个不大不小的行业,一定是得到了各方面的帮助的。我可以从三个方面来讲。

一是老一代学者的帮助。我得到了许多老先生的帮助。比如刘九庵先生。我刚进入拍卖这一行的时候,拓晓堂这三个字可以说是名不见经传,我凭什么说服人家花几十上百万去买某件东西呢?肯定是要借助老先生的学识、眼力和社会关系。刘先生主要就是帮我把关,尤其是书札。刘先生说对,我就上,他说不对,即便我有自己的想法,我也尊重他的意见。又比如杨仁恺先生。

杨先生给我提供了许多藏书的线索,其中包括晚清著名的收藏家吴云两罍轩后人。还有上海的潘景郑先生、史树青先生、王世襄先生。王先生看起来一直关注明式家具,其实对古籍版本很精通。他辅仁大学毕业之后,第一份工作就是营造学社的图书管理员。这些老先生对古籍是很精通的,给我许多帮助,让我很是感念,有机会的话,我还想再写一本书,谈谈认识的老先生对我的帮助和影响。

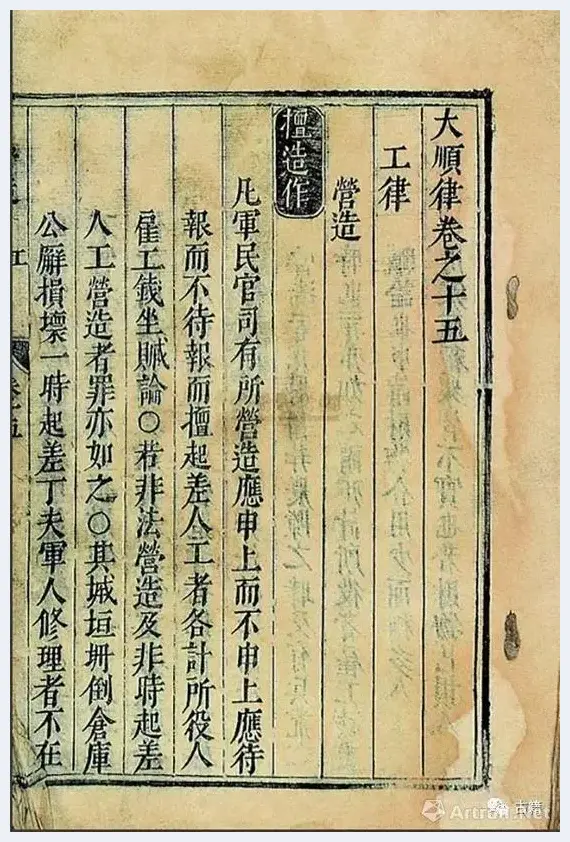

第二个就是中国藏书上世纪八九十年代很艰难的时刻,一些先知先觉的人。比如田涛先生,范景中先生,杨成凯先生。他们会跟我探讨一些重要的拍品。如明末李自成政权刻印的《大顺律》,我拿到之后,因为田涛先生是法律史专家,这方面的藏书也很丰富。把田先生请来看藏品,他很快就写了文章发表在报纸上,直接帮我做了拍卖宣传。

明末李自成政权刻印的《大顺律》

明末李自成政权刻印的《大顺律》

范景中先生我要多说几句。他为人低调,藏书界不少人只知道他对一些藏书家做过指点,却不了解范先生在美术史学界的功力。有一次我按照程序进行拍品的展览,一些中央美院的学生来实习。来展览看书的人,需要把个人信息填在字条上。范先生来看书,也会填写字条,那些实习的学生就把字条扔在一旁。我问他们知道范景中是谁吗?他们说知道知道,很多读过的教材都是他编著的。我说,那他就坐在对面,你们看看字条,上面不写着他的电话号码和身份证号码吗?他们这才大惊失色。藏书对范先生来说,不过是雕虫小技而已,他诗词写得好,美术史方面的学问也好,是个特别多才多艺的人。以他的学问造诣来藏书,眼光、趣味都是独到的,是当代藏书的先知先觉人物。

已经去世的北京的杨成凯先生也值得说一说。他和范先生可以说就是哥俩。杨先生也是多才多艺。他的象棋好到什么程度?天津市工会组织了排名前十的象棋高手比赛,杨先生一个人和他们十个人同时下盲棋,胜多输少。他用高等数学来研究中国的音韵,吕叔湘先生就看中他这一点。范、杨这两位认识,就是因为中学时期在书店偶遇,之后一直互相砥砺,互相切磋。我认为他们二位不输任何古代藏书家。杨先生此前在社科院工作,与我上班的地方恒基中心斜对门,他无事时常来我这里,对我的工作也常有指拨和帮助。

三是藏书家朋友。可以说,现在的藏书界是藏龙卧虎。我经常说,现在的藏书家都是人精,谁没点绝活?正如我前面所说,过去藏书讲究实用,而当代的藏书已经具有独立形态,与具体的阅读、使用已经区别开来了。不少朋友买书都买两本,读一本,藏一本。你如果真的要读古籍,李太白集、杜工部集也好,二十四史也好,都有很方便的当代版本,没必要特意去买古书。不少人会觉得买古书的人只是有钱的暴发户,但我却不这么看。前面说到了两类有学识的藏书家,在我看来,我这里说的第三类藏书家,就是把古书当作文物,予以精心的保护,以便传给子孙后代。我对他们是很尊重的。尽管他们不是研究中国文史的学者,但是他们尽到了保护文物的责任。我还是要向他们致敬。

这些年我过手上万件文物,看到的又何止上万件。藏家能够把文物的意义重新发现,介绍给大家,可以说是功德无量。就拿韦力先生来说,他现在做的这些工作,都非常有意义,是一位不负我们这个时代的藏书家。我们不能指望国家全部担起藏书这一重任,这是力从不心的,也需要民间共同参与。国家图书馆就曾经举办民间藏书家的藏品展览,我认为这是一种国家层面的认可。我非常感念像韦力这样认真的藏书家朋友,他们不仅常在拍卖前后与我交流、分享古籍的心得,而且平常对我也形成了一种压力,提醒我须尽心尽力,否则就会失去藏书朋友的信任,多丢人现眼哪!

我到现在都不觉得自己是一个好商人。我首先是太学究化了,这或许是好,或许也是不好。大家都爱谈自己如何“过五关斩六将”,不爱谈自己如何“走麦城”,但我并不回避自己“失守”的问题。既然是失守,那肯定首先得有东西可“守”。第一,我要合法,第二我会替一些藏书家做一些考虑,第三,我这人不设防,我的一切大家都知道。我举几个例子。罗继祖先生那份收藏,原是罗振玉旧藏的一部分,这批东西是我最早看到。当时罗继祖先生还在世,我只从中拿了很少的一部分来拍卖,真没想到,拍卖还没结束,罗先生就去世了,剩下的藏书后来就出现在了上海。我要早知道如此,这批东西我就全拿下了。包括谢国桢先生的收藏也是,我拿了一部分,留了一部分,真没想到这批东西转手就给了别的拍卖公司。当然,谢先生的东西在我这儿拍卖得非常好。但是对我来说,真的算是失守了。过云楼的第二次出手问题,也算是我失守了。

因为这里面涉及更多的问题,我不能失去一些规矩。还有大仓藏书。这批书虽然不是我去买回来的,但后来是我的助手去联系运作,他成功了。从商业上来说,我还是失守了。但是没关系,让这批东西回到中国,我觉得还是很高兴的。

您在书中介绍了一些国外的拍场情况。能否请您谈谈,跟国外的拍卖公司相比,我们还有哪些可以学习、借鉴的地方?

拓晓堂:这些年我也陆续跑了欧美、日本的不少拍场。中国的古籍拍卖其实还是刚刚开始,而欧美的古籍拍卖已经有两百多年的历史了。就拿索斯比来说,原来就是一个专业的古旧书店。我记得1998年陪着嘉德总经理王雁南女士去索斯比,对我的介绍是rare book的负责人。接待我们的索斯比总经理一听,马上就说,咱俩是同行——索斯比最早也是卖书的书店,艺术品拍卖是从上世纪五十年代才开始的。从这方面的历史经验来讲,他们远远比我们丰富。

中国的古籍拍卖在任何一个拍卖公司都是小部门,书画之类的项目都比古籍拍卖项目要大。索斯比一场拍卖,可能油画要卖出几个亿,可是你如果去看它的网站,简介里面特意提到他们拥有十几名实力堪比大英图书馆的版本专家。可见他们是把书籍拍卖作为招牌,这是文化定位。书画、瓷器卖得再多,能与专业大博物馆相比吗?欧美拍卖公司文化形象在哪里,就是看重书籍。我们现在的书籍拍卖,分类上还比较粗,比如索斯比就有专门拍卖特殊装帧设计的书籍专场,还有专门拍卖体育书籍的专场。他们的分类特别细化,这背后,靠的是细致的研究工作作为基础。我们现在仍然处在书籍拍卖、信札拍卖这种比较粗的分类层面上。

在具体的古籍拍卖规则上,国外的经验不少也值得借鉴。就拿拍卖标的的保险来说。古籍拍卖的时候,只保书籍,不保书籍外面的函套,好比油画拍卖,只保油画本身,而不保外面的油画框。这是国外的大拍卖行在千百次的拍卖实践过程当中,总结出来的经验,需要我们在借鉴的时候好好琢磨,有利于保证拍卖有序、合法地进行。

拍场这些年,让您收获最大的,或者印象最深的藏品是什么,能否请您谈谈?

拓晓堂:我过手的好东西太多了,可谓眼花缭乱。真正让我在学术上收获很多的,我想只有一部书:蜀刻中字群经本《春秋经传》。这部书耗了我六七年时间,也动用了最高科技水平手段,在美国亚利桑那州做了碳十四检测,又查考了大量文献。最后终于得出了定论,填补了文献空白。这是其他书都无法替代的。人生当中的发现是不可能太多的,有这样一个发现,让我已经非常满意了。

蜀刻中字群经本《春秋经传》

蜀刻中字群经本《春秋经传》

之前我在孔夫子旧书网座谈的时候,就有人问我收不收藏,在“拍卖场这些年,吃过仙丹没有”。我说没吃过仙丹,意思是在拍场上我通常不会买东西。但这里面也有几个例外。

一个是拍卖之后,不少客人会送我东西做纪念。如胡适书札拍卖之后,我去胡祖望夫人家里,老太太送了我一个台湾画家送给胡适的扇面,上有胡适题字。这算是客人对我的一份心意吧,重要的是有纪念意义。

再一个,就学术方面而言,重要的专场,我会挑一个很小的,但有学术意义的东西去买。王世襄专场,还有忆梅庵专场,我都是这样做的,也算是一个纪念。一般来说,原则都是人弃我取。还有一次例外,可以说是我个人学术上的赌博。上世纪九十年代末,大英博物馆做出了一个关于敦煌经卷的结论,说市场上的敦煌经卷,尤其是带有李盛铎凡将阁收藏印的,全是赝品。

为此,史树青先生专门在《人民日报》上发表文章,说他当年去过李盛铎家里,他藏的敦煌经卷并非赝品,也不曾作假。那个时候,市场上的敦煌经卷受到了极大的质疑,这对市场交易来说是致命的。恰逢此时,我收到了一件东西,就是李盛铎凡将阁藏品,是一幅唐代的麻布画,非常精美,定价很低,底价只有两万五千块。拍卖时我在委托席,看到场上中无人应价,真是生气,于是咬牙以底价买了下来,算是和大英博物馆来了一场赌博。后来这件东西我送到了美国亚利桑那州做了碳十四测定,时间为公元七世纪。这场关于敦煌藏品真伪的争论,我将来一定会写本书来讲一讲,题目都想好了:石渠公案。如果手头没有这件东西,我是没有底气的,也缺少一个话题。因此我说,拍卖场里我没有吃过仙丹,但下过赌注。这也许才是我二十多年拍卖场上最大的收获,归结起来就是两个字:经历。

![人民日报:中国人的书法情结[图文] 人民日报:中国人的书法情结[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wnpgzpara2e.webp)

![创意+技术+社交 “云上”文化新体验[图文] 创意+技术+社交 “云上”文化新体验[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b0uxvlmj14w.webp)

![艺术电商类APP运营需谨记三大“关键点”[图文] 艺术电商类APP运营需谨记三大“关键点”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ibhudwscmpg.webp)

![沈逸千画西部[图文] 沈逸千画西部[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pv4doegzw5s.webp)

![党旗飘飘,七一专辑:何家英国画艺术[图文] 党旗飘飘,七一专辑:何家英国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xbwtwqj01t0.webp)

![天价拍品背后的艺术价值才是王道[图文] 天价拍品背后的艺术价值才是王道[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zlrrvdc5lee.webp)

![明清玉制双龙耳杯鉴赏[图文] 明清玉制双龙耳杯鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kqoqg0efq1p.webp)

![20年后的艺术会是怎样的[图文] 20年后的艺术会是怎样的[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yablgbdnc4h.webp)

![追问书画展一日热现象[图文] 追问书画展一日热现象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3rtprlsyjgu.webp)

![诗情画意话梅花[图文] 诗情画意话梅花[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yxqoxwotdk3.webp)

![敦煌壁画保护:六十年 漫漫征途[图文] 敦煌壁画保护:六十年 漫漫征途[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/skxjbirdnzt.webp)

![从荷尔拜因到霍克尼:英国绘画简史[图文] 从荷尔拜因到霍克尼:英国绘画简史[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m2ivisbdhgp.webp)

![白瓷之路:穿越不同文明的朝圣之旅[图文] 白瓷之路:穿越不同文明的朝圣之旅[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q25hcsnzyhy.webp)

![为什么比特币不会给数字艺术市场注入强心针[图文] 为什么比特币不会给数字艺术市场注入强心针[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/v35ddt5432l.webp)

![浅析书画投资收藏的门道[图文] 浅析书画投资收藏的门道[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zyd1pzkhzjb.webp)

![世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文] 世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x2c2dvlr4mw.webp)

![吴冠中《双燕》与孤独的文艺青年[图文] 吴冠中《双燕》与孤独的文艺青年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/palrhbdkqzl.webp)

![内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文] 内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bi2tccbse3x.webp)

![毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文] 毛泽东书法:越写越好,越写越草[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5fbxg4xhnpj.webp)

![艺术品市场出现回暖迹象[图文] 艺术品市场出现回暖迹象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zupxypgr5k1.webp)