负疚的愉悦

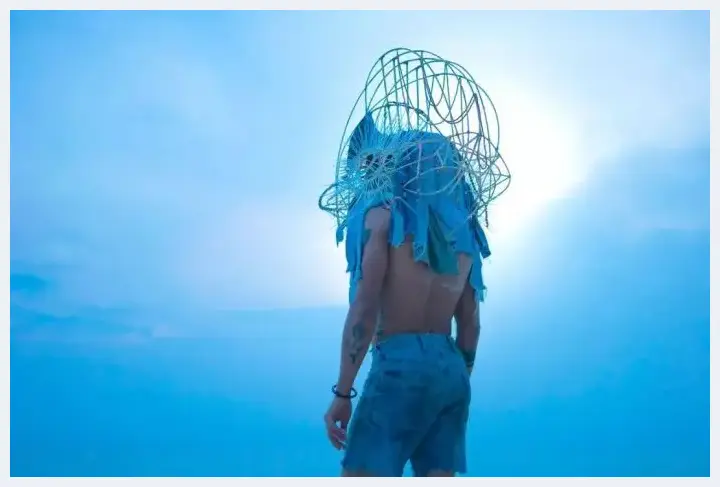

做为一名观众来讲,我一直都很喜欢数字交互作品,2017年去看惠特尼美术馆的双年展的时候,我的两条腿就长了眼睛似的,立马把我拽到了Jordan Wolfson的虚拟现实作品和Jon Kessler的机械动态雕塑旁边。

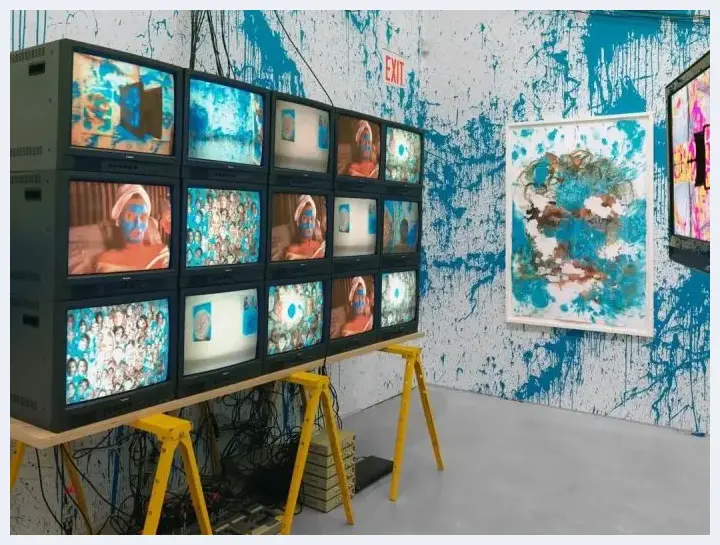

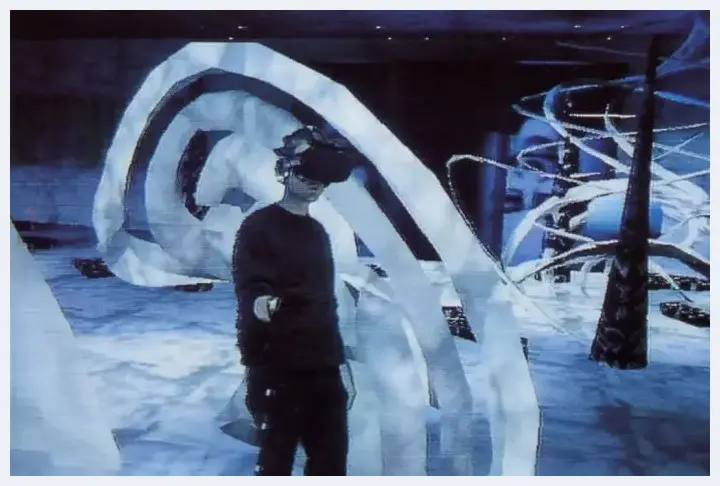

惠特尼美术馆的双年展现场

Jon Kessler的机械动态装置艺术作品

2014年,我刚刚从研究所ITP毕业,有幸参加到一个大型的交互艺术装置的开发中去,与一些专业的游戏开发者一起开发装置的交互和视觉部分。我的任务是用程序编写一个可以由身体控制的星空。每次测试,当我把手挥来挥去,看着星星们被身体的重力所吸引而飘来飘去的时候,我都乐在其中。然而,我却觉得有点羞愧。似乎在某个角落,梵高的灵魂正从高处穿透一样地凝视着我,说:“你们这些肤浅的人类,被简单的享乐所吞噬!”

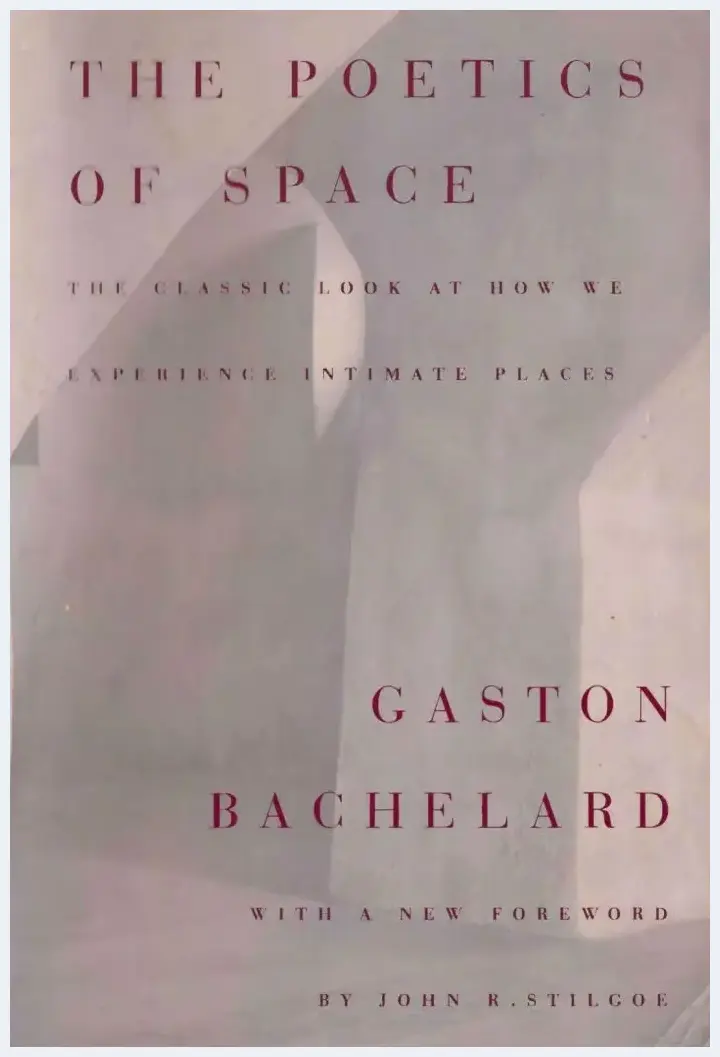

加斯东·巴什拉(Gaston Bachelard)《空间的诗学》

也许作为一名艺术家,热爱这些诙谐的、让我大笑的东西,却让我感觉到有点羞耻;然而作为一位会布置给学生去读类似加斯东·巴什拉(Gaston Bachelard,1884—1962)的《空间的诗学》(The Poetics of Space,1957)这类文献的学者,我倒觉得有点内疚——我是崇敬巴什拉对于诗意的物象的描写的。通过一种真诚的钦佩,我们能够感知到一种与日常事物的新的关系;而通过建立与它们之间亲密的关系,这些日常事物则成为空间的住客,进入某种宏伟无限空间的媒介。

而相比于巴什拉所描写的诗意的物件,数字交互艺术给人的感觉就有点太直白、太直接了。

列夫·曼诺维奇(Lev Manovich)

新媒体理论家,列夫·曼诺维奇(Lev Manovich)在批评新媒体交互有点“快餐式的”即时反馈时,写道:

“当代人类社会有一种趋势——想方设法将人类的内在精神活动外显化和具体化,而这种对于‘交互’的纯字面的理解和执行,只是这个大趋势的一个新的例子罢了。我们点击一个超链接然后来到下一个页面,这个过程其实让我们产生一种错觉,我们误把别人的思维结构当做自己的了。”

新媒体艺术家 Jon Kessler 的展览现场

如果说欣赏艺术的初衷,与作品“交流”的目的,是被引导进入一个梦境般的、无限的、充满想象力的精神空间,那么,像数字交互艺术一样“碰一下就响”的操作,的确让人觉得有些过于“结果导向”了。

然而,不得不提的是,数字交互很多时候也确实可以在最表层面给我们真实可触的反馈,甚至可以让一些人觉得充满了力量。

Random International的沉浸式交互作品《雨屋》

Random International的沉浸式交互作品《雨屋》(Rain room)曾在2013年于纽约现代艺术博物馆(MoMA)展出。观众们为了能够第一时间去现场体验,不得不在三伏天里排起长队,而有些人的等待则长达五个小时。Ken Johnson在纽约时报撰文,称其为“足智多谋的娱乐性”(Entertainment Ingenuity),利用了典型纽约人的那种“FOMO”(害怕错过)的症状。然而,雨屋效应还是很快波及全球。在上海的龙美术馆再展的时候,整个装置的尺寸增长了一半,达到150平方米,吸引了接近19万的观众,包括许多从来没有访问画廊和美术馆习惯的人群。

Random International的沉浸式交互作品《雨屋》

多出来的加号

一边是交互艺术在大众中的快速流行,另一边则是艺术理论家和史论家们冷眼的批判。

的确,交互性在当今艺术创作中的位置是复杂并且多变的。而对于研究领域为新媒体艺术的学者和策展人们,则不得不摸着石头过河——努力思考和尝试着交互性在艺术中的多种可能形式。Prix Ars Eletronica奖项——被有些人称作“新媒体艺术界的奥斯卡”,在其被创立四年后的1987年,专门开设了一个新的奖项类别:交互作品 (Interactive)。

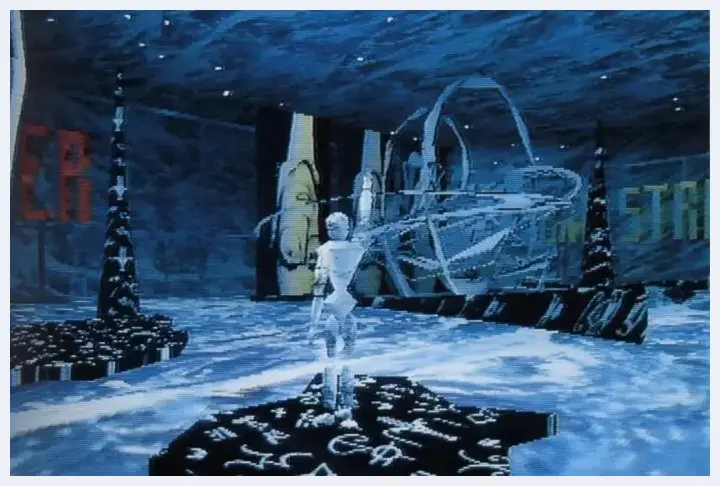

早期的获奖者们包括 Sr. Tim Berners-Lee(互联网的发明者);还有艺术双人组Monika Fleischmann & Wolfgang Strauss,他们的作品《大脑之家》(Home of the Brain)就展示了一个虚拟的数字祭坛;而作品的主题则是关于荣格“集体无意识”的分析心理学理论的一些探索。

数字交互不会让参与者变成原作品真正意义上的“共同创造者”;但是,参与者和他们与原作品的交互,将与原作品一起,结合成为一个新的系统,从而产生出一个不同于原作品、并且不同于参与者的第三物。或者说,交互艺术更像表演艺术,原作品作为道具,参与者作为台上的演员,交互的过程即是演员与道具一起的表演,而台上发生的所有,则构成了一个全新的艺术形式。

Monika Fleischmann & Wolfgang Strauss《大脑之家》(Home of the Brain)

这个奖项在设立之后的很长时间里一直都在重点关注数字作品中的交互性,并视交互性本身为一种新的媒介。而在20世纪,这个奖项的关注点也在慢慢的发生着变化。在2013年,获得金奖的作品《钟摆合唱团》(Pendulum Choir)就明确的将“交互”的概念包裹在作品之中,而不是开放“交互功能”给观众。

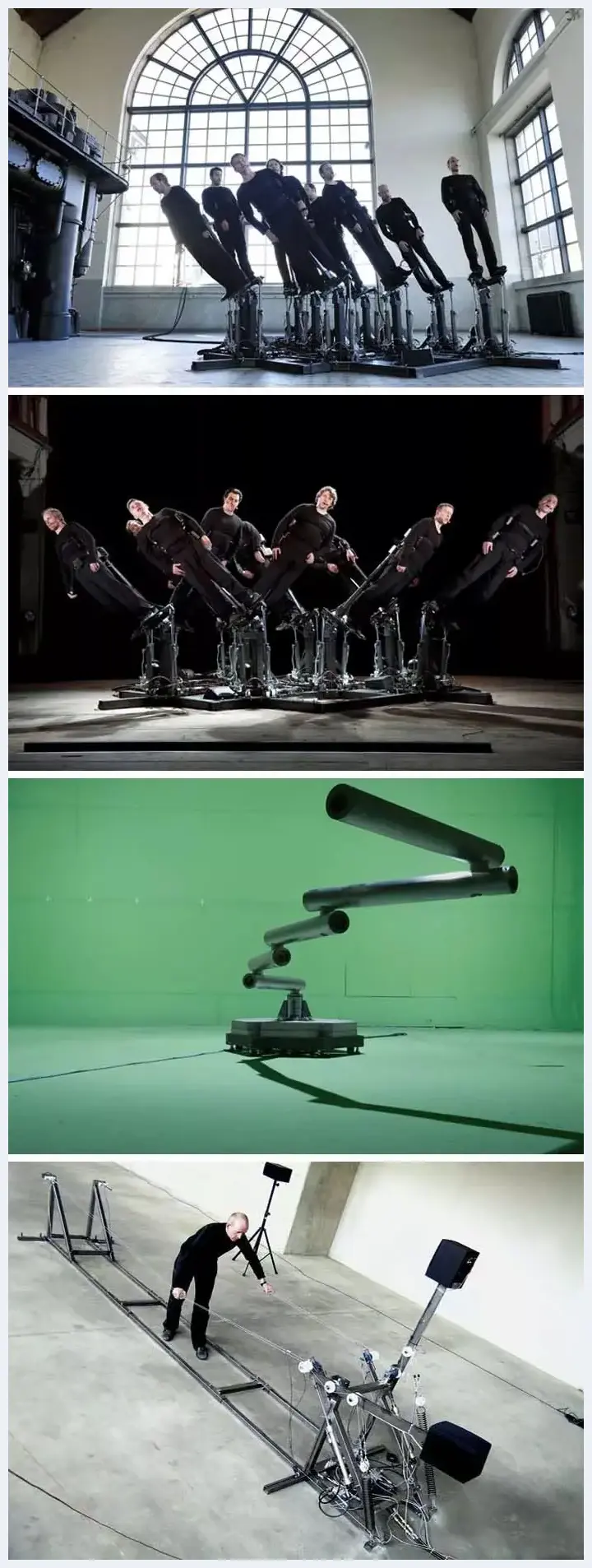

《钟摆合唱团》(Pendulum Choir)2013

这个作品由一个怪异的大型机器和一些人类歌唱者组成,机器负责人类歌者身体的转向和位移,而歌者发出的声音,也因为音源的移动和旋转产生变化。机器与表演者共同构成了一件完整的音乐作品。

在2016年,一个奇怪的加号出现在“交互奖项”类别的后面,将这个奖项的名字变成了:“交互+”(Interactive + )。奖项的官方网站上也对这个加号做出了一些解释。这个加号意在将之前没有包括的、一些新的、不同于传统意义上的“交互”也囊括进评选标准中。或者说,使“交互”的定义拓展出去,不仅仅局限于字面意义的“交互性”。

《钟摆合唱团》(Pendulum Choir)2013

奖项评委解释说,新的标准不仅仅要求作品对于新媒体科技有创造性的应用,而且评委团还希望看到好的观念,在社会层面上深思熟虑的作品。对于这样的变化,看得出媒体艺术家彼得·维贝尔(Peter Weibel)和他的策展团队也在探索“交互”本身在艺术创作中的正确位置。诚然,新科技的交互性带来了一些让人激动的新可能性,但是如果物理上的交互没有与情感和审美上的交互有机的结合起来,那说实在的,这样的交互作品看久了难免让人觉得有点无聊。

交互艺术的局限

这种无聊也许是因为交互性将观众变成了用户,使得作品和观者之间必要的审美距离消失了。

一种观点认为,当观众在观赏一幅画的时候,我们的想象力会填补画面中未交待的部分,试图构造出作品的意义。在这个填补和重构的过程中,观众进入一个广阔无限的空间。我们可能有丢失过一顶帽子或者一件旧的毛衣的体验,而这种丢失贴身物体带来的失落感,从来不止是“失去了某件御寒之物”这样简单。

![2019年金银币市场将如何[图文] 2019年金银币市场将如何[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ff5q4pxej01.webp)

![中国画新六法发明人•新中国画艺术研究院副院长晏本立[图文] 中国画新六法发明人•新中国画艺术研究院副院长晏本立[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0mjwfher21f.webp)

![达利油画赏析:走近哥伦布之梦[图文] 达利油画赏析:走近哥伦布之梦[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yjifc5end2e.webp)

![纪念碑式雕塑:从凸显到消散[图文] 纪念碑式雕塑:从凸显到消散[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dmnhxl2jzf5.webp)

![王广明:大美无言[图文] 王广明:大美无言[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ulsfadojifc.webp)

![《晴和帖》:圆活遒媚 晋韵十足[图文] 《晴和帖》:圆活遒媚 晋韵十足[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e0ykdnpbfvq.webp)

![劳动的歌者——当代人物画家刘永杰[图文] 劳动的歌者——当代人物画家刘永杰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/leljditvfp1.webp)

![四版币退市金银币大幅缩量 今年钱币市场开挂了吗[图文] 四版币退市金银币大幅缩量 今年钱币市场开挂了吗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ekktzm1rscb.webp)

![古城门外的当代艺术[图文] 古城门外的当代艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dxzfr5n43ll.webp)

![王安石为何“窜改”名句“鸟鸣山更幽”?[图文] 王安石为何“窜改”名句“鸟鸣山更幽”?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jk02252g4on.webp)

![吴冠中《初春》风景油画赏析[图文] 吴冠中《初春》风景油画赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2rauwwaer0h.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家路豫坤国画欣赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家路豫坤国画欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5c3wwvacoyc.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家云生华书法欣赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家云生华书法欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ttstkz00nme.webp)

![《尚塔尔的玫瑰花》:一种"假象" 却超越了"真实"[图文] 《尚塔尔的玫瑰花》:一种"假象" 却超越了"真实"[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3butrln2onj.webp)

![气宇轩昂的明真武大帝青铜像[图文] 气宇轩昂的明真武大帝青铜像[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nibl4cs40b5.webp)

![荣宝斋上海拍品赏析:林风眠《双鹭》[图文] 荣宝斋上海拍品赏析:林风眠《双鹭》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iywmjiqziov.webp)

![仙鹤是一品鸟古时常入画[图文] 仙鹤是一品鸟古时常入画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/afa0wbz0vcj.webp)

![髡残《层岩叠壑图轴》解析[图文] 髡残《层岩叠壑图轴》解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/npr2y2ly5eu.webp)

![艺述中国·年度影响力艺术家—苏冠人[图文] 艺述中国·年度影响力艺术家—苏冠人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/om5bft1bjt2.webp)

![论博物馆创新维护的重要性[图文] 论博物馆创新维护的重要性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mzw4qnhzr14.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sr2zvuofasd.webp)