劳伦斯·韦纳的现代艺术表达 图片来源:Hugo Glendinning/Courtesy of Blenheim Art Foundation

现在,曾经专属于皇家贵族的宫殿和面向公众开放的博物馆之间还有很大差别吗?“并不如人们想象那么大。”美国概念艺术家劳伦斯·韦纳(Laurence Weiner)耸着肩这样说到,而此时我们正一起身处于奢华的布莱尼姆宫之中(这座建造于18世纪的建筑为英国最伟大建筑之一),环顾着眼前陈列着的这位艺术家最新的展览—— 《Within a Realm of Distance》。对他而言,在这里展出与在美国大都会艺术博物馆或是古根海姆博物馆确实并没有什么不同。

美国概念艺术家劳伦斯·韦纳。 图片来源:网络

美国概念艺术家劳伦斯·韦纳。 图片来源:网络

当你的眼神,穿过布莱尼姆宫里一幅幅宫廷油画(题材要么是皇族战争,要么就是骑在马背上的国王),直达韦纳的浅蓝色文字时,你一定会从一时错愕到为之一振。是的,这位被誉为美国观念艺术奠基人之一的艺术家将他代表性的“韦纳”文字带进了这座园林与建筑完美结合的布莱尼姆宫。那些大写字母在人们想象中应该与这座历史悠久的宫殿完全不搭,但事实上,它们看起来棒极了,驱赶了人们看那些千篇一律、歌功颂德宫廷油画之后的乏味劲儿。

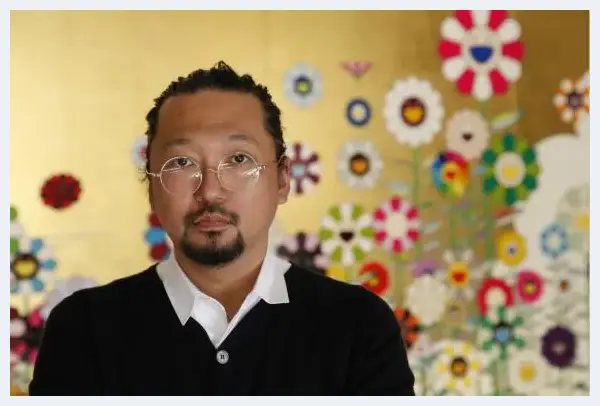

这并不是布莱尼姆宫第一次“剑走偏锋”,在此次展出之前,中国当代艺术家艾未未在去年也接受到了布莱尼姆宫的展出邀请。再放眼整个欧洲,几乎所有的历史宫殿都积极地向当代艺术敞开大门。而最引人瞩目的展出得属法国凡尔赛宫里面的系列现代艺术展了。追溯到起源,最早“踢开”皇宫大门的为美国波普艺术家杰夫·昆斯(Jeff Koons),他在2008年将自己的作品搬进了宫殿。在杰夫·昆斯那些造型怪异的气球动物身上,人们仿佛清楚地看见了王城内外的影像。而这难道不令人思绪万千吗?自此之后,凡尔赛宫成为了走在时代前沿的当代艺术家们举办回顾展的阵地。如日本艺术家村上隆(Takashi Murakami)、当代雕塑家安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)都曾将这座路易十四的宫殿变成现代艺术的殿堂。

杰夫·昆斯的巨型气球狗 。图片来源:网络

杰夫·昆斯的巨型气球狗 。图片来源:网络

日本当代艺术家村上隆。图片来源:网络

对此,凡尔塞宫主席卡特琳娜·佩加尔(Catherine Pigard)评论道:“凡尔塞宫的开放性是历来已久的。路易十四国王应该是第一个认识到皇宫就应该鼓励和推崇创造、成为创造力前沿的人。在位之时他极力邀请全世界顶级的艺术家们来打造这所宫殿,从而开启了我们宫殿文化的悠久历史。”

现在,绝对的君主制已经淡出了我们的生活,而宫殿里的艺术也脱离了原先的束缚,被赋予了新的意义。

诚然,是皇室和教皇在长久的过去里曾慷慨地为艺术家们的创作“买单”。比如西班牙国王菲利普四世任命当时的大画家维拉斯奎兹(Velazquez)为他的御用宫廷画师,将维拉斯奎兹推向了神圣的地位。而如果没有教皇弗朗西斯科.德.蒙特(Cardinal Francesco del Monte)对于卡拉瓦乔的庇护(尽管他的私生活放荡不堪),我们现在也无法看到他的作品。而彼得·保罗·鲁本斯(Peter Paul Rubens)和安东尼·凡·戴克(Anthony van Dyck)则几乎画遍了他们那个时期欧洲所有的皇族成员。

他们的举动昭显了其对地位的捍卫和扩张的野心。要知道过去的皇族都非常乐意让画师们留下他们雄姿英发的画像,以此来提升个人权力,保证他个人的财产,再是扩充其国家的财力、提升国家威信力及与其他权贵势力结盟。而现在, 既然绝对的君主制已经淡出了我们的生活,宫殿里的艺术也逐渐脱离了原先的束缚,被赋予了新的意义——宣传意味淡化了,思辨的声音响起了。

当代艺术在各大宫殿里掀起的艺术风暴

现在游客们游览凡尔赛宫,除了看那些皇室珍藏的奇珍异宝之外,一转眼就能看见当代艺术家的作品,一定会有种时空错乱的感觉。是的,这边还是一副路易十四站立的油画,转角过去伫立着杰夫·昆斯那个金光闪闪的迈克尔·杰克逊雕塑。当然,这样的场景并不是所有人都能接受的。之前就有人就在其作品展览开幕式上发出抗议,声称杰夫·昆斯需要为“艺术的纯洁”负责。而另一位伦敦艺术家安尼施·卡普尔的作品——个巨大的钢铁雕塑(因其形状奇特被法国媒体戏称为“皇后的阴道”)—— 在展出之后就频遭骚扰,甚至有种族主义者在上面进行肆意的涂鸦。

展出中的金光闪闪的迈克尔·杰克逊及猩猩的雕塑。 图片来源:网络

展出中的金光闪闪的迈克尔·杰克逊及猩猩的雕塑。 图片来源:网络

对于当代艺术遭遇的这些“尴尬”现象,特琳娜说:“我认为当代艺术可以出现在任何场合,不仅仅局限于凡尔赛宫。有些人觉得凡尔赛宫不应该展出这些新事物,对此我也持保留意见。但是我觉得问题更在于人们并不明白重要的一点:过去滋润和催生了现在,而文化和艺术就是最好的见证。”

安尼施·卡普尔称他会保留作品上的涂鸦以示艺术的宽容。 图片来源:网络

安尼施·卡普尔称他会保留作品上的涂鸦以示艺术的宽容。 图片来源:网络

对于大多数人来说,可能更习惯在白色墙面上欣赏作品,白色创造出一种更中性的环境。但当代艺术作品与历史建筑的互动所产生的冲突也是有意思的尝试,比利时布鲁塞尔的皇宫有一个大胆的想法,这原来是利奥波德二世的宫殿,2002年,被称为“可怕的小孩”的比利时艺术家让·法布尔(Jan Fabre)受比利时皇室邀请对镜厅进行再创造,他将140万只泡过福尔马林的甲虫标本黏贴在皇宫室内的屋顶上,比利时王后Paola还亲自爬上梯架,用甲虫标本在屋顶中央贴出字母P。整件作品在灯光的照射下,呈现出一种诡异的巴洛克式美感。而这件作品将会成为镜厅永久的一部分。

当代艺术事实上弥补了历史遗留的空白

法国凡尔赛宫。图片来源:网络

法国凡尔赛宫。图片来源:网络

直到现在,那些我们熟知的不朽的欧洲宫殿如法国凡尔赛宫,英国布莱尼姆宫似乎或多或少都被尘封在了20世纪。它们的守护者精心地保护着它们以及它们所代表的历史,而却忘了将“现在”赐予他们:就好像流传于世的一颗时间胶囊或是一枚精美的琥珀,我们欣赏着它们,把它们视为无尚的珍爱,却总没办法在内心里与它们引起共鸣,奏响和弦,失落感油然而生。同时,此前伟大的宫殿似乎与公共画廊完全不沾边儿,只有居住其间的君主们才能享有里面的艺术瑰宝。而相比于公众而言,他们对此的守候好像只在于那份天长地久的拥有之心。现在,我们应该感谢当代艺术家们及博物馆当局进行这样一些新的尝试,将艺术从尘封的过去解救出来,与当下联系在一起,形成新的创造力。

园林与建筑完美结合的布莱尼姆宫。 图片来源:网络

园林与建筑完美结合的布莱尼姆宫。 图片来源:网络

而过去的王室资助人与现代收藏家们的唯一区别就是时间。我们得清楚一点,这些建筑不应该是遗迹,他们像寻常房屋一样延续着人们的生活和情感。就像布莱尼姆宫,曾经它是温斯顿·邱吉尔的出生和成长地,现在一个来自纽约布朗士区的艺术家也可以将它打造为概念艺术的寓所。从小身居此宫的爱德华勋爵在长大后成立了布莱尼姆宫艺术基金,希望让它拂去历史的尘灰,迎接新的生命。“我认为保留历史性与增加现代感是没有冲突的。”他这样说道,“这座宫殿与时代共存,它是我的家,它会屹立不倒。”是的,我们每一个人都能感觉到——如布莱尼姆宫这样的伟大宫殿,将会一直与时代共存。

![艺术银行探路前行[图文] 艺术银行探路前行[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xas1bmo1ndc.webp)

![中国当代艺术可能的七个转变[图文] 中国当代艺术可能的七个转变[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/delixnknp0v.webp)

![2023年度书画焦点人物——余新志[图文] 2023年度书画焦点人物——余新志[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tjf4axkrlsm.webp)

![当文艺创作遇上人工智能[图文] 当文艺创作遇上人工智能[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0kwskqyev0x.webp)

![你了解波普艺术市场吗?[图文] 你了解波普艺术市场吗?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1plbrdsiyzi.webp)

![如何看待台湾在国际艺术市场中的前景[图文] 如何看待台湾在国际艺术市场中的前景[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/efhheagmwon.webp)

![春彦手痒:满纸荒唐言,一本正经心[图文] 春彦手痒:满纸荒唐言,一本正经心[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hen5rgd4c00.webp)

![古老的非洲传统艺术:不了解过去 就无法阐述未来[图文] 古老的非洲传统艺术:不了解过去 就无法阐述未来[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bi0jntleptb.webp)

![浅论名人效应在文旅IP中的运用[图文] 浅论名人效应在文旅IP中的运用[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/n3rpwhsazr3.webp)

![影像世界中的“美美与共”[图文] 影像世界中的“美美与共”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wmwz23pd3dt.webp)

![第九届“鸿儒杯”海峡两岸书画大赛金奖刘晓鹏作品赏析[图文] 第九届“鸿儒杯”海峡两岸书画大赛金奖刘晓鹏作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kbrsuqqdl5p.webp)

![雷诺:做着好好的工业 为什么要去赞助艺术[图文] 雷诺:做着好好的工业 为什么要去赞助艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2roisr1poim.webp)

![山峦回声——论吴训木的绘画[图文] 山峦回声——论吴训木的绘画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ua42zo54hp2.webp)

![冯少协:油画写真千年古镇[图文] 冯少协:油画写真千年古镇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0i0dftsimsn.webp)

![著名版画家阿太作品欣赏[图文] 著名版画家阿太作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rumbb3hb4qi.webp)

![达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文] 达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3g1qlfyd2n.webp)

![亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文] 亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/usclrrfxcpd.webp)

![海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文] 海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xkrfppptclw.webp)

![用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文] 用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/23ybozkgybz.webp)