杨佴旻《山》 43 x 35cm 2001年 纸本设色作

作者:秦晓宇

佴旻的画作往往笼罩在一层特别的光线中,这使得他的每件作品都像是一个单独的梦境,参观他的画展则是在这些梦境的丛林中穿插恍惚。他的瓶中花并不枯萎,无论水仙还是雏菊,都安静地,不带任何多余涵义地,将自我深植于一种作为实体的恒定中。“遐想应找到它的物质”,加斯东•巴什拉说。而那些水果让人想到塞尚。也许你立刻会发现它们不是可以吃的水果,因为缺少跟欲望有关的联想。但它们饱满、润泽,饱含水果的意味。它们在那里默默地倾诉着“水果”。假如你有足够的耐心,你会发现并非某个画家梦见了瓶花和水果,而是瓶花和水果就是梦的实体。

《晨光》里的那束花是白色的,梦境中最明亮的颜色,足以令人感到寒冷。那不是温柔、迟钝的白色,而是燃烧金属的火焰般的白色,但又是冷冽的。它既是对晨光的思考,也是对瓶花的思考。它思考的方式是经由梦境的,只有在梦境中,才会创造出有关白色的诗学。既清冷又明亮的白色极具活力,在梦中带来欣快的情绪,燃烧是力比多——libido)的释放,出现在同一画面中的饱满的桃子属于相同的隐喻。《晨光》中的白色像一种启迪,让人联想到有关用梦境治疗疾病的说法。

据说粘液质的人常常梦见湖泊、河流和沉船。《山》中,同样的白色被应用于远山背后的白云,花朵也是白色的,然而浸透了水气。花下奔涌的雪水暗示着一大片湖泊。梦境走出房间,来到了千里之外。自从童年消逝,我们就不曾见过如此具体完整的物象,即使在梦中。童年的、最初的梦仅与具体的物象有关,是对存在的抚摸,是一种敞开的想象,和扩展着的物质。拥有逻辑和科学、词汇和语法之后,“物质”变成了“物品”,人们在其对物象的规定中逐渐丧失了童年之梦——只有很少的人有能力在梦中变成蝴蝶。一场通过变成蝴蝶从而达至真正物玄的梦中,哲人/诗人完成了他的职责:在“物质想象”中实现了一种本体论的沟通,令存在变成一种觉醒。再度回到“童年之梦”的梦幻体验是被画笔擦拭的物象带来的,是一场深深的梦。雪山下冷冽的流水中盛开着白色的花朵,水生花朵必定散发着水的灵魂,水的滋润、清澈和纯洁与它的花朵是一致的。花朵的任务是无休止的美,当它恰好长在水边时,自恋便成为它的第一意识。美并且意识到自我之美,花朵是唯美主义的。创造出这样的花朵,并在梦境中给它雪山和湖泊的佴旻,也是唯美主义的。

杨佴旻 远方 138X150cm 2000年作 纸本设色

这种唯美主义的梦幻色调在《远方》中投射在一串串葡萄上。挂在荒蔓上、满身白霜的葡萄介于花与果之间,比一般的果实更美。在一扇窗外我们找到两片白云,无风的天空象征似的点缀着的白云,慵懒平淡,多次出现在他的室内题材作品中,不同于室外的、大块的、流动的白云,乃是窗户的最佳装饰物。葡萄不可能生长于客厅,这堵墙因而是一面断墙,尽管通过画面看起来它相当完整,墙的这一面通向远方,另一面也是——然而葡萄和白云同时提示了强烈的室内感,这就使得处在墙的任何一边都会认为自己置身室内。这种感官的悖论只可能出现在梦中,倘恍迷离,是耶非耶。这将引领我们认识重述梦境的画家是如何贯彻他的唯美主义的:他追求的是能让他产生柔情的东西,至于这些图像是幻象抑或真实则无关紧要。他呈现的一切可能出自虚构,他笔下的葡萄是超自然的、浪漫的,但是对于或许并不存在的事物,暂时的怀疑意愿被悬置,而这构成了画面存在的方式。

《中秋》的物象是向日葵,它与菊花如此类似,随着时间的推移,饱满、密集的果实逐渐占领了花瓣,这是中秋引发的遐想,既有完成,又有颓废。这幅画与另一幅在标题中高张“以塞尚为蓝本的静物”的画作一样,呈现了双重的含义。一方面这是佴旻的向日葵之梦,另一方面他也梦见了画向日葵的那个人。那人的疯狂在他笔下转变为不安,他通过葵花的姿态化解这种不安,突出向日葵作为果实的一面。看,它沉甸甸地垂着头。这是中国式的秋天,“时节端阳近,红葵已吐芳”,走到人生中途的人是最忧愁的,尽管他已不再迷惑,而且他也并没有发疯,绝对不会不顾一切,然而“情之所钟,正在我辈”,是出亦愁,入亦愁,座中千人,谁不怀忧?他用葵花的语言书写中国的忧愁。

佴旻反复书写着一些安静的景物,对花、水果、桌子、窗户和庭院的刻画到了不厌其烦的程度。在他和塞尚之间也许存在一些联系,后者的名言是:“你看那桌上的苹果,它们从来就不动!”在我们时代,做一个抒情派,做一个白日做梦的人,并非顺理成章的选择。在中国的传统情绪中同样充满了失控,譬如同样嗜好杂花果的徐渭从来没有画过任何一颗安静的果实,他笔下的葡萄生气极了,萝卜也扮着鬼脸。传统需要被催眠,用梦境的抒情性覆盖喧哗和泪水。在画家的催眠术中,厚重的和执着的俱已睡去,被无意识主导的空间开始活动,向一个唯美的世界倾斜。

在佴旻的绘画中,人物的加入赋予他的梦境以另外的呈现方式。譬如《安德鲁博士》,那是一个面貌模糊的人。他出现在静物中间,他的胡子和衬衫同样有着静物的模式。他并不知道自己在这里,故而嗒然若失。雏菊和一杯水都是安德鲁博士的梦。有可能是白日梦,阳光在耐着性子摩挲他的壁纸。后来安德鲁夫人出现了。安德鲁夫人在浇花。那可能不是安德鲁博士的梦,而是安德鲁夫人的梦。那不是安德鲁夫人的梦,而是我们的梦。我们梦见了雏菊、水果和水壶,梦见安德鲁夫人在浇花,安德鲁博士嗒然独坐。

弗洛伊德说“在精神生活中,惟一有价值的就是感情”。毫无疑问,在那些没有人物出现的静物中其实也是有人物的,笼罩着它们的感情,我们通常认为来自于画家本人。然而当安德鲁博士出现时,感情的来源就不那么清晰了。经历了那么多瓶花与水果之后,观照它们的那双眼睛终于出现了。出现在画面中的这个重要人物是一个围着雪白餐巾的西洋人,我们仿佛从那些熟悉的画面中抽身出来,站开了更远一点的距离,从而看见了原先的画布没有容纳的更多的东西。所有的静物,在我们的设想中,当它们落到画布上的那一瞬的历史情境一旦被还原回去,浮现的都将是一副令人扫兴的景象:一个画家站在那里奋力涂抹,桌子上,那些在画面中显得神秘而幽独的物象只是一些普通的花朵和水果。在画作中,它们作为静物的“灵魂存在”,区别于任何具体的实物。真实的水果并没有它们那么安静,那么饱含感情,连一分钟都没有。当画布扩大,焦点后移,安德鲁博士和静物一起出现时,我们松了口气。千篇一律的绘画原始图景被消解了,安德鲁博士作为画家的另一个自我,证实这一切不是真的,连他也是虚构的。在梦境中,画家与安德鲁博士难分彼此,他需要他成为其感情的替身,代替他承受猛烈感情的冲击,解释整件作品情感的来源,从而撇清这些作品与现实的关系。

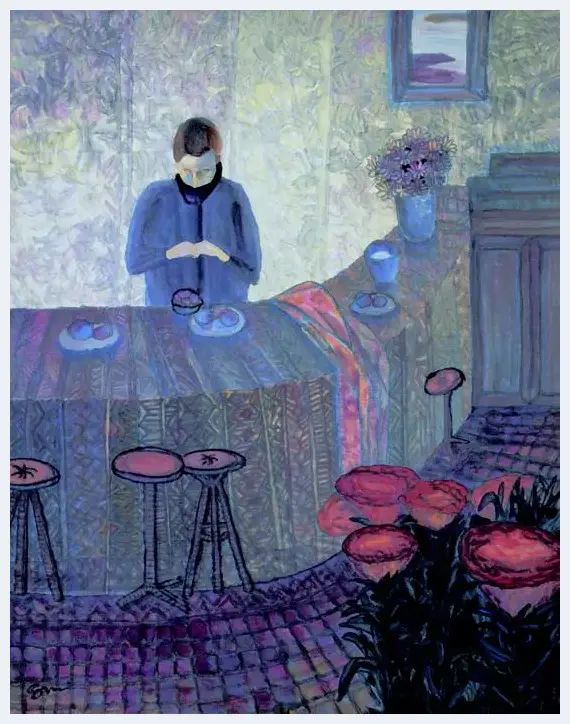

杨佴旻《咖啡店》125cmx97.5cm 1998年 纸本设色

《咖啡馆》中,女招待员的姿态呈现了焦虑的张力。搭在女招待员身旁的一条柔软的猩红色织物跟床单和肉体有某种关联,近处奇异的盆栽张开了它饱满多肉的猩红色花冠。尽管是咖啡馆,比邻那条织物的桌上的液体却不是咖啡色的,而是白色的。作者的另一件作品《周末》,女体置身于一无所见的黑甜和瀑布一般的织物当中,被情欲的河流冲刷了一番,显得洁净而恬适。值得注意的是这两件作品当中的女人都把面孔隐藏起来(低头或者背对),令人联想到情欲关系发生之前和发生之后。《咖啡店》中衣着严密姿态拘谨的女招待员与刚刚在一场风暴中获得满足、从而光彩熠熠的女人体并非具体的女人。她们耐人寻味的缄默和隐晦的面容令她们变成安德鲁博士一样的人物,也就是说,象征人物。但她们的象征任务不是像安德鲁博士一样成为作者的本我。在希腊神话中爱神是由死神演变而来的,爱神阿弗洛狄忒始终没有摆脱与冥界的关系,《周末》中那一大片绝对恬静的黑色地带便是这类产生于爱欲当中的死的欲念。缄默同样代表着死亡,在《六只天鹅》那样的童话中例子比比皆是。女招待员沉默着,承受着内心的痛楚,像童话中以沉默和受难解救六个哥哥的小公主一样,在死亡的绝对意志中生发出激烈的爱欲。

人类的普遍困境与绘画之间必定有某种关联。

一种感情,一种人类的感情,一种植根于人们最柔软的弱点和最坚硬的表达之间的感情,它的存在本身就是悖论。然而人从出生开始便既不能丢弃自己,也不能重新获得,他的躯体逐渐变旧了,他的灵魂始终遭遇到时光的践踏。他对于将来的死亡既不真正理解,也不能坦然接受,他对于曾经的出生亦茫然无知。而在画家的梦境空间中,灵魂用象征的语言回忆,时间被解构,连同在时间中发生的人生和历史。这是玄学的和美学的梦,这是蝴蝶梦、巫山梦和南柯梦。

2013年元月

![怦然心动江寒汀《竹鸟图》[图文] 怦然心动江寒汀《竹鸟图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s5j1ihawycg.webp)

![藏家的紫砂天球瓶鉴赏[图文] 藏家的紫砂天球瓶鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ckazhfvfzkh.webp)

![软市场中的硬思考[图文] 软市场中的硬思考[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cxtorq2cohy.webp)

![齐白石有趣的门条[图文] 齐白石有趣的门条[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vemqey5kbt1.webp)

![文房雅玩今春持续攀高[图文] 文房雅玩今春持续攀高[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pq155iwfzp5.webp)

![吴冠中一生鄙视什么?[图文] 吴冠中一生鄙视什么?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aka3nzxj4zh.webp)

![端庄典雅 形神兼备—王延林人物画艺术 [图文] 端庄典雅 形神兼备—王延林人物画艺术 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/o1dpeyd22gb.webp)

![古董军刀屡拍高价 兵器成收藏热门[图文] 古董军刀屡拍高价 兵器成收藏热门[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jhtd3p052em.webp)

![2020特别推荐艺术先锋人物:尹育虎[图文] 2020特别推荐艺术先锋人物:尹育虎[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zdioyofosc5.webp)

![李小山:杨佴旻的观念与创作[图文] 李小山:杨佴旻的观念与创作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dme54kgei3a.webp)

![侠道心肠是艺术家应备的品格[图文] 侠道心肠是艺术家应备的品格[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3htsaxyvpf4.webp)

![艺术无用?疫情背后的危机与机遇[图文] 艺术无用?疫情背后的危机与机遇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k5xege21p5v.webp)

![刘震云:荒诞没有底线[图文] 刘震云:荒诞没有底线[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gljux1cl02v.webp)

![老骥伏枥壮心不已——记象形字书法家刘汉民先生[图文] 老骥伏枥壮心不已——记象形字书法家刘汉民先生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2u4xkiyqqvl.webp)

![最具投资潜力人物画家苗再新[图文] 最具投资潜力人物画家苗再新[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jpw053be0oo.webp)

![郑忠后抽象水墨画解读[图文] 郑忠后抽象水墨画解读[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/onbazsn1wu5.webp)

![道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文] 道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wi1dpse0q3p.webp)

![艺术品市场出现回暖迹象[图文] 艺术品市场出现回暖迹象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zupxypgr5k1.webp)

![井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文] 井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l1rz3acb1hn.webp)

![潘天寿“一棵松树”2亿多![图文] 潘天寿“一棵松树”2亿多![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q3jj5gxzogt.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrbjqpjha5x.webp)

![聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文] 聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bxv4mz1cft.webp)