罗锦堂小传:

罗锦堂,1929年生,甘肃省陇西县人,现任夏威夷大学东亚语文系名誉教授。曾任日本京都大学人文科学研究所研究员、香港新亚书院副教授、香港大学教授、德国汉堡大学客座教授、新加坡教育部课程发展署佛学顾问、夏威夷佛教总会副会长、国立台湾大学中文系及外文系合聘客座研究教授、台湾东海大学中国文学研究所讲座教授、河北师范学院名誉教授、兰州大学名誉教授、甘肃省黄河奇石馆名誉馆长等。

罗锦堂近照(任祚旺/摄)

2009年9月2日,笔者在鹏城造访深圳市委党校常务副校长汪开国期间,正遇汪先生诗集新成,欲请教于罗锦堂教授。于是,素与罗锦堂先生有笔墨交往的深圳石锡铭君,打越洋电话至罗锦堂先生,一并请示采访搜集《陇中儿女》素材之事。当惴惴不安的我听到电话中罗先生对两件事都慨然应允之时,心中的一块石头才落了地。

笔者对罗先生的道德文章仰慕已久,手头即珍藏有几篇别人写他的文章,如牛先民先生的《学者之路——记夏威夷大学教授罗锦堂》,小叶秀子《走进美国华裔名人的家——罗锦堂:中国第一位文学博士》,陈艳群《罗锦堂耕耘国学半世纪》等。但还是唯恐管中窥豹,以偏概全,故两次拜访罗锦堂先生之侄——陇西县委统战部副部长罗克仁先生,从其处借来罗锦堂先生著作七部,仔细拜读。但自知识见狭隘,所述片面,加以尺幅短章,难以尽述罗先生成就之万一。

下笔之时,颇费踌躇;思索良久,还是以罗先生于一九六六年九月写于檀香山的一诗《写怀》中的两句为题。现将全诗敬录如下:

垂鞭执教过重洋一片丹心达上苍

博我新知光故国传他旧学振家邦

西方自古擅科技东亚由来重纲常

待到春风花发日满门桃李散奇香

中国台湾第一个文学博士

作为“中国台湾第一位国家文学博士”,读者也许对罗锦堂先生当年如何攻读博士学位的过程颇感兴趣,现将其摘录如下,也可和今日攻读博士学位者做一比较。

1935年4月,当时的中华民国政府曾仿效英美体制颁布了“学位授予法”,对学位授予的级别、学位获得者的资格和学位评定的办法等做了规定,这是中国现代学位制度的开端。

罗锦堂进行博士论文答辩

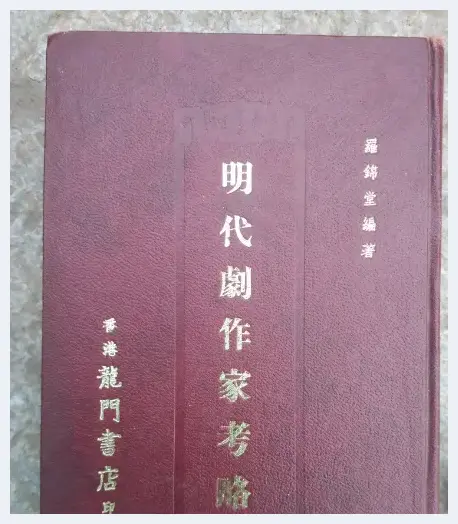

罗锦堂先生著《明代剧作家考略》

陈艳群《罗锦堂耕耘国学半世纪》一文中如此记载:

1960年1月10日,台湾师范大学研究生罗锦堂以《现存元人杂剧本事考》论文,成为中华民国教育部授予的国家文学博士学位之第一人。

当时,台湾、香港的各大媒体争相报道了这一意义非凡的文坛盛事。近半个世纪过去了,那场历经知识与智慧、学术与权威之间的艰难较量,仍清晰地印在罗锦堂教授的脑海里。

端坐在单人课桌后面,面对高悬的“博士学位论文考试试场”横幅下,七双温和且具挑战性的慧眸,近距离地朝罗锦堂齐齐射来。教育部对首次博士论文口试极为重视,特请胡适挂帅,邀梁实秋、郑骞、台静农、戴君仁、李辰冬和苏雪林,共七位文学知识渊博的著名学者,组成实力雄厚的考试委员会,以七对一轮番提问的阵式,就罗锦堂的《现存元人杂剧本事考》博士论文的范围、研究方法、引证资料及结论等,向罗锦堂抛出一连串尖锐的问题。

于右任给罗锦堂先生当证婚人

口试时间为两小时。当时罗锦堂深知,今天能坐在这里参加博士论文口试,机会来之不易。当初教育部长张其昀大力提倡设立博士学位时,在台湾大学遇到了一些阻力。经辗转后得到台师大校长刘真和文学院院长梁实秋的支持,方使成立博士学位这一设想在台师大得以实现。1957年,首届博士学位招收时,报名参加考试的文人志士中不乏教授之辈。待过五关斩六将之后,进入博士候选人资格的唯罗锦堂一人。

攻读博士学位时,除了选科外,还要圈点十三经,外加《文心雕龙》和《昭明文选》。不过,“三年中,花费我最多时间的是研读廿四史、大部头小说和名家笔记。研究古典文学最重要的工作是考证。尤其是具有故事横贯其间的元曲。考证其本事的工作就更重要。研究二十四史及名人笔记,目的就在弄清楚每一部杂剧的来龙去脉。”三年研究的结果,罗氏将现存元人杂剧归纳为八大类。“这分类也就是我博士论文的结论”,他说。

在博士论文口试前,有人曾预言,罗锦堂这次考试必输无疑,因为他的论文是用文言文写的,而主考官胡适极力提倡白话文,这不是跟胡适唱对台戏?何况,胡适那时并不主张在台湾设博士学位,他认为台湾的程度还不够。热心的人建议罗锦堂考前先去拜访一下胡适,礼节上疏通疏通,被罗锦堂一口回绝,“我做了一辈子硬汉子,不能因考试而做了软骨头。坚决不去,考不取也不去!”

没等主考官发问,梁实秋先将敏感的问题抛出:“胡适提倡白话文,你怎么用文言文写?”罗锦堂镇定地回答:“我也喜欢白话文,只是字数太多。这篇论文已有四十多万字,如用白话文写,恐怕要一百多万字。”胡适居然没反对。两小时紧张的考试时间已过,正想松口气,岂料胡适举手:“我以主考官的名义要求考试延长一小时。”高等教育司司长罗云平见状,连忙给罗锦堂倒了一杯汽水,说:“你这才是真正的考试啊!”

口试整整进行了三个小时,之后罗锦堂退出,由全体委员秘密投票,结果通过了授予罗锦堂文学博士学位。出大学至博士十年寒窗,罗氏终成正果。事后,胡适坦诚地对罗锦堂说:“昨天我是不是给你太多麻烦?你的论文题目实在太大了,尤其是元人杂剧的分类那一章,无论是谁也分不好!为了主持你的口试,我临时抱佛脚,在中研院的图书馆借来一大堆书,每晚准备到深夜三点……”说完,胡适拿出事先准备请越南共和国第一任总统吴廷琰签名的纪念册,请罗锦堂在上面签名留念,并赠送自己的一张照片和为主考罗氏而准备的一本笔记(此笔记,后来罗氏又转赠给“胡适纪念馆”)给罗锦堂。

罗锦堂一生与教育结缘极深。自小入私立学校起,他便没有离开过校园,只是身份由学子转为教授。直至2007年底,81岁高龄的罗锦堂,仍站在夏威夷大学的讲台上,畅谈诗词歌赋。这位国学的捍卫者来自历史文化璀璨的甘肃陇西,将中国文化的种子播撒至欧亚美三大洲,在不同的国土上生根、开花、结果。当年的第一文学博士门下已是博士云集。

一位德国教授感叹说,你们录取博士简直是古代中国考状元,全国竞选,只取一人,太难了!太难了!

与大师们的交游

胡适、傅斯年、于右任、钱穆、郑骞、董作宾……这些在中国现代史上赫赫有名的人物,他们有的是学界巨擘,有的是革命元老,但无一例外,都与罗锦堂有着特别的缘分。师焉?友焉?从他们身上,罗锦堂获得的教益非浅。

在台大当系代表时,新上任的傅斯年校长,将中文系的图书室取消了,同学们敢怒而不敢言。罗锦堂初生牛犊不怕虎,便代表学生去见傅斯年。傅叼根烟斗问:“这是谁的意见?”罗:“大家的意见!”傅将桌子一拍:“大家?共产党就是利用大家造反的,你是不是共产党?”说罢,见罗仍然站着不走,接着说:“你们这个图书室净是些翻译的俄国小说,那是共产党才看的书,所以我要取消。”罗机智应对:“那些书可以取消,我们也没看过,但别的书不应取消呀,不能因几本书便将整个图书室取消,这岂不因噎废食!”傅问:“那你看什么书?”当时罗正读楚辞,就举出一堆书名。在讲到郭沫若写的《屈原》时,傅说:“这本书可以看!”罗正为校长的倨傲愤愤不平,立即反问:“你说共产党的书不能看,为什么又可以看郭沫若的书?”傅语塞,顿时恼羞成怒:“你是哪里人?”答:“甘肃人!”傅又说:“甘肃就没有一个能读成书的,你读什么书!”一挥手说:“你们这些小孩子懂什么,有事找系主任去!”傅斯年的学问之高和脾气之大在台湾学界是出名的。他爱训人,好发火,得罪过不少人,许多人恨他。但只有一个人对他的“训”却刻骨铭心,永远不忘,那就是罗锦堂。他默默思忖:傅校长,你凭什么如此小看甘肃人!你如此盛气凌人,不就是因为有学问,有成就,写了不少书嘛。我就要争这口气,写几本书出来,让你对甘肃人刮目相看!于是,这一训,便训出了一个“罗氏系列成果”来。

一年后,罗锦堂参加诗选考试,这正是他的强项,加上挨训后暗自发愤,于是一挥而就,第一个交了卷。恰巧傅校长来巡视考场,见有人这么快交卷,拿起来一看,题为《读杜甫诗后》。诗曰:杜公何为者,坎坷穷途叟。妻子叹绝粮,亲故伤老丑。麻鞋见天子,衣袖露两肘。时时忧黎元,四海常奔走。举手射天狼,翻身摘北斗。非图身安乐,但畏国衰朽。三吏与三别,生民病苦久。旅食住京华,难为狮子吼。鸿鹄志不伸,吟诗百千首。以此警愚顽,声名万代有。

傅校长读后问台静农:“诗写得好,这学生是谁?”台大笑道:“这就是你所说没有读过书的那个甘肃人!”傅斯年也跟着哈哈笑起来,连说:“忘记了!忘记了!”这一来,倒是对这个甘肃人印象深刻了。过了一年,罗锦堂当选为台大学生自治会主席,傅斯年对他更为垂青,凡是罗组织的活动,有请必到,要多少经费也照批。罗由此又一顿悟:一个人不怕别人看不起,就怕自己不争气啊!

1950年,傅斯年出席省议会,谈论台湾大学经费拨款事宜。有的议员认为台大开支较大,提出缩减。傅据理力争,不仅得不到支持,还引来一些人的反对之声。傅极为生气,因过于激动导致脑溢血发作而当场辞世。罗锦堂闻讯后,立即带了一群学生,会同校领导赶到会场,将傅校长遗体护送至殡仪馆,同时组织学生印制了三千多张傅斯年遗像发给同学们和送葬的来宾,并以学生会的名义建议将傅校长葬在台大校园一角,取名“傅园”。当即得到出席追悼会的台湾省政府主席陈诚等人的支持,四十多年后,今日之傅园,林木葱茏,环境幽雅,成为台大一景。当时有些师生不解,为什么罗锦堂对傅校长如此情深,而以前他把你训得好惨。罗锦堂说:“第一我钦佩他的学术成就;第二敬佩他为台大尽瘁之功绩;第三感谢他那一训,训出了我的志气,催我发奋,让我以成果争取别人承认。”

罗锦堂逐渐有了名气,一天,监察院长于右任找来监察曹启文问道:“最近《大陆杂志》连载的《读曲纪要》,文字流畅,见解独到,很有文采,看来是位资深的学者写的,但又听人说,他是甘肃人,则否请他来谈谈。”曹找到罗,传达了于右老之意。罗锦堂觉得同大官交谈,很拘束,便借故推辞了。第二次又来请,罗说:“我怕见大官,请转达于右老,感谢赏识,我一定努力学习,不辜负他的期望。”曹启文说:“于右老几次请你,难道还要他亲自来台大宿舍看你不成?”罗无奈,只好到了监察院。可副官要看名片,罗没有,副官说不好通报,罗掉头回去了。于右任得知后,第二天派专人接来罗锦堂。于右老见到罗锦堂,竟忘了拿手杖,亲自出来迎接。啊!这罗锦堂原来是个二十来岁的学生,何况还是个西北同乡!大喜。两人第一次交谈便有投合共鸣之感,于是约定每周见面一次。两人年岁相差几代,但思路十分融洽,每在一起便谈笑风生,经常废寝忘食尚觉言犹未尽。日久便成忘年之交,无话不谈。

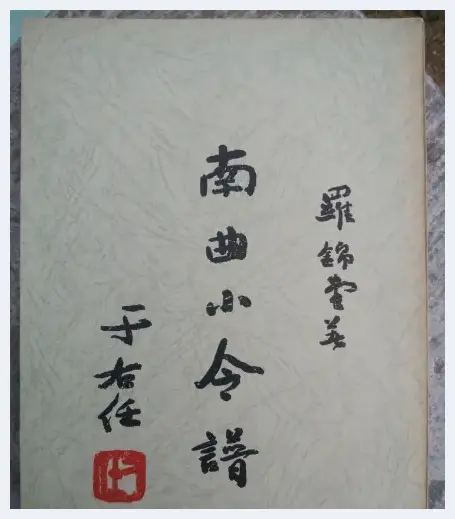

罗锦堂先生著《南曲小令谱》

1960年,罗锦堂新婚之夜,天未亮,忽闻叩门声,披衣开门,原来是于老的副官,说于老彻夜未眠,着衣读曲,其中有一作者自号丑斋,不知何人?罗锦堂当即回书曰:“丑斋乃元曲家钟嗣成之号,因其貌不扬,故丑斋自号。另有徐再思喜食甜品,取名甜斋。贯云石爱吃酸品,取名酸斋。”从此,于右老对罗锦堂更为器重。他经常对这位年轻人说:“为学者之有成,必先清心寡欲,经得起冷落,无急功近利,方能学有所成,终有收获。”于老爱护后生之殷殷情怀,使罗锦堂终身难忘,愈益坚定了一生不旁骛,对准成果进取之意念。而于右老为人之虚怀若谷,真挚热诚,超凡脱俗,冰清玉洁之风范,以及书法之神逸潇洒,更使他肃然起敬。四十年来,罗一直将于老亲笔题名之照片轩置于台前,时时以于老之教诲自勉,以成果报答于老之殷切期望。

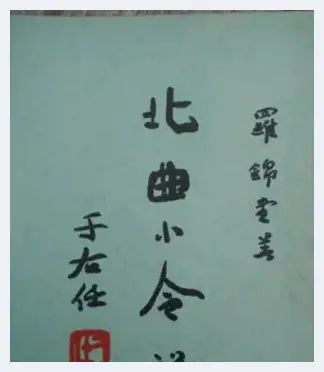

罗锦堂先生著《北曲小令谱》

到台大后,面前站着这么多令人仰视的学者,从他们身上学到了许多东西,其中对他帮助最大的则是郑骞教授。郑原是燕京大学著名古典戏曲学家,他写的《北曲新谱》、《李师师流落江湖道》有很高的学术价值。罗锦堂发现他平时虽少谈笑,寡交游,正因此,所有时间都潜心研究学问了。他家藏书多,在图书馆找不到的,常常能在郑老师的书架上面看见。他性格内向,木讷,一般人觉得和他在一起无话可说。但罗发现,若向其请教,他会热忱作答。罗锦堂掌握了这一特点,每次找郑老师,先将要请教的问题一一列出,见面后便展开问答式的交流叙谈。无需客套,没有闲话,目的明确,问完即止。真是高质量,高品位,高效率的交流。罗锦堂的本科毕业论文《马致远的作品研究》、硕士论文《中国散曲史》和博士论文《现存元人杂剧本事考》等三项成果,从课题、研究方法,都得力于郑老师指导。至今谈起恩师来,敬重和感激之情溢于言表。若无郑老师帮助,难有三士(学士、硕士、博士)、三果(三本专著)的成绩问世。

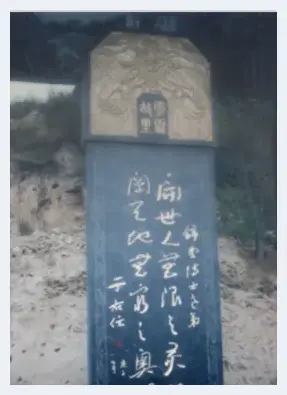

于右任先生为罗锦堂先生题字:开世人无限之灵机,阐天地无穷之奥理

(此碑现存于陇西县仁寿山上)

法国伏尔泰曾说:“欧洲贵族和商贾,凡在东方有所发现,只晓得搜求金钱、财宝,而哲学家倒是在那边寻着一个道德的世界。”德国大诗人歌德,“则想在中国找到一个文学的新世界。”

歌德看了中国古典小说《好逑传》和戏剧《花笺记》、《玉娇梨》等作品后,写下了《中德四季与黄昏合咏》(十四首),并激动地说:“中国有千千万万的小说,当他们已经有小说时,我们的祖先还正在树林中生活呢!”歌德还说:“我们德国人如其不从我们自己的环境狭小范围内里向外观看,我们当然很容易陷入于玄学的自负,因此我很喜欢怀顾其他民族,并劝告无论何人也应当像我这样看。”罗锦堂《歌德与中国小说和戏剧的关系》。

博晓古今,可立一家之说;学贯中西,或成经国之才。

文学史上不乏这样一种奇特的现象,正如罗锦堂在《中国人的戏剧观》中所写:本身不喜欢戏剧,而又偏偏专门研究戏剧的人,近人有王国维、潘光旦,以及郑骞先生等。然王仅爱读曲,不爱观剧,于音律更无所顾;潘对于音乐戏剧,虽不厌恶,至少,从没有表示过爱好,昆曲,生平只听过一次,京剧生平看过两次,还是别人拉去的;郑骞先生也难得看一次戏,更不曾与任何伶人有亲密的往来。然而,王氏宋元戏曲史之作,掀开了中外学人研究中国戏曲的新纪元;由于潘氏中国伶人血缘之研究,大大地提高了伶人在艺术方面的成就以及他们所处的社会地位;郑先生的北曲新谱,而予我们以研究曲律的正确指南。凡此种种,都是不爱看戏,不会玩弄乐器的人所作出来的丰功伟绩。再就我本人而言,既不会唱京戏,也不懂拉胡琴,更没有天天跑剧院、捧角色的雅兴,但是将近二十年来,却把大部分的精力都耗费在戏曲的研究上。

无独有偶,兰州大学戏剧影视文学研究所所长赵建新先生,平生也不爱看戏,但是他在戏曲研究方面却也成果累累。

这些,都是偶然的现象吗?

也许,戏剧演出、戏剧创作和戏剧理论研究虽然都与戏剧有关,但三者毕竟分属于不同的领域,有着各自不同的规律;不同禀赋的人,兴趣不同,着眼点便不同,各自用功的范围便也不同。但是,他们相互配合,共同把戏剧这一人们生活中不可缺少的艺术形式,一次次推向一个更高的巅峰。

(文/王长华)

罗锦堂先生著《中国散曲史》

罗锦堂找到的另一位高手是主办台湾最高学术刊物《大陆杂志》的董作宾先生。《大陆杂志》上许多高水平的文章使其受益非浅。一天他突发奇想,古人十多岁便能写出像《滕王阁序》那样脍炙人口的文章,我为什么不可以去敲《大陆杂志》的门呢?于是他去拜访董作宾,谈了自己读《大陆杂志》的感受。董高兴地问,你写过什么文章?答:写过一些读书感想,但从未发表过。董说,可以送来试一试嘛!他即选了一篇《读琵琶记》给董送去。几个月后竟发表了!成了罗锦堂的处女作。世界上许多事情在你未能实现之前会觉得神秘,高不可攀,但重要的是敢于“第一次”“试一试”,一旦成功,往后胆也壮了,方法也多了。从此罗锦堂连续在《大陆杂志》上发表了十多篇文章。向高手求教,这可是罗锦堂走上成功之路的绝招了。倾慕高者,在自己的脑海里塑起一座巨人的碑林,经常进行自勉,的确为成功之良策。

孔子的《论语》与修身

2006年中国国庆七天假日期间,北京师范大学的青年女教授于丹,在中央电视台讲了七节《论语》心得。始料未及,奇迹出现了:《论语》立时成为全国街头巷尾议论、各大网络论坛、大小报刊的主题语。一个月后,《于丹〈论语〉心得》出版,书店前出现数公里长龙争购,一个月便售出了一百多万册。这令中国领导层乃至哲学、文学、艺术和海内外传媒界深感惊讶之余,纷纷议论探讨:为何这两千多年前的古文,竟对如今中国老中青年,突然产生如此巨大之吸引和震撼力!

其实,在此之前,罗锦堂就对《论语》有所研究。香港中文大学著名学者王书林写了《论语评注及异文校勘》,请罗作序。这促使他研究了一次《论语》,写就了一万多字的长篇序言,不少观点受到学术界重视。

为此,罗锦堂于2007年4月20日,应邀在檀香山华人茶会上作了“孔子的《论语》与修身”的讲座。

罗锦堂先生与张学良将军

为何我们的先哲几百年前便有“半本论语治天下”之评说;为何胡适先生说“中国最早出名,而且全世界都读的言行录便是《论语》”;为何许多东西方有远见卓识之大学者说“论语的影响超越时空,对任何时代、任何地方的读者都深有意义”;为何据日本学者统计,全世界评价《论语》的论作已达到四千种之多,而在它的祖国,在被冷落了百多年后突然又闪射异彩,喷发而出?

罗锦堂用通俗的语言,生动的典故,为大家讲述《论语》的理论思想精华,及其对二千年中华历史政治哲学文化的深远影响,探讨当今中国出现以《论语》为代表的儒学热的背景和现实意义,以及海内外中国人如何从中获得自身和国家民族的思考、挑战与对策。

罗锦堂先生在讲座中将《论语》的精华进行了三个方面的浓缩:

文学的情趣。由于《论语》自南宋朱熹以来,被列入四书五经之内,因而读《论语》的人,只把它当作圣人的经典看,遂忽略了他的文学情趣。我们看他运笔之灵活,结构之紧严,以及辞句之精粹而言,都是后世散文的典范。我们读了,不但有高超的文学情趣,而且也可以提高个人的品德修养,使读者自信在古老的中国,也有一个更圆、更大的月亮!

例如有一次,孔子的学生陈亢(即学而篇的子禽),怀疑孔子一定有些特别的学问,不传给门人,而传给儿子;于是就向孔子的儿子伯鱼(即孔鲤)道:你在你父亲那里,听到过特别的教诲吗?伯鱼道:没有呀!但有一次,我父亲独立在厅堂上,我在中厅走过。我父亲问我:你读过诗了没有?我回答:没有!我父亲就说,你不学诗,就不会讲漂亮的话与人应对!于是我就回头读起诗来。另有一天,他又一个人站在那里,我就放开脚步,走了过去,他问我学过礼了没有?我也回答说没有!我父亲说,你不学礼,就没办法在社会上立身处世。我回来又开始学礼。我私下所知道的就这两件事情。于是陈亢回到房间后大为高兴,而且得意地说,我问了一件事,却得到了三样知识,一是知道学诗,二是知道学礼,三是知道一个君子之人,对待儿子和对待其他的学生,并无不同(《论语·季氏篇》第十六)。由此可见孔子的大公无私。

哲学的修养。在论语中,虽然多是日常生活的谈话,但在谈话中,却含有高深的哲学思想,以启发我们的才智。它往往把周密细致的哲理,夹杂在美丽多趣的文字中。例如在《子罕篇》中说:子在川上曰:逝者如斯夫,不舍昼夜!这几句话,简单明快而富有诗意,令人毕生难忘。由于孔子走到河边,看到河中的水,日夜不停地流动,因此而感慨岁月不居,时光不再,藉以勉励弟子们及时努力。犹如《易经》中所说:“天行健,君子以自强不息”一样,不过孔子在这里却以流水取譬而已!后来如李后主的词:“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。”苏东坡的词:“大江东去,浪淘尽千古风流人物”等,都是受了孔子的那句话而延伸出来的。

罗锦堂先生著《行呤集》

宗教的观念。在论语中,涉及宗教方面的资料,非常之少,而孔子本人,无论讲学论道,只谈人事,不说鬼神,所以说:子不语,怪、力、乱、神(《论语·述而篇》第七)。是说孔子不肯随便谈论虚无缥缈、无徴不足信的事,如木石、山精、水怪之类。其次,孔子施教,主张以仁义感人,不主张以暴力服人,所以不谈论勇力之事。至于如小而反上,子弑父、臣弑君之类的事,孔子更深恶痛绝,不忍去说。另外类似后世求神、问卜、掷筊、抽籖等类的事,孔子主张:“多闻阙疑,慎言其余”,所以也不谈。但对去世的先人,他主张应该慎终追远,不忘祖德;所以在祭祀鬼神方面,一直抱着祭如在,祭神如神在的态度,却不涉及任何迷信。

钱穆先生曾说:“孔子非一宗教主,然孔子实有一极高之终极信仰,此种信仰,似与世界各大宗教,并无大异。”(钱穆《论语新解》经钱先生这样一说,我们才明白,孔子虽非一宗教主,但与其他的宗教主比较起来,并无大异。所以凡遇大事,孔子及常说到天命。记得有一次,孔子病了,而且病得很厉害,学生子路请求向鬼神祷告。孔子问子路,有这样的说法吗?子路说:有的!在从前的诔文上说:为你向天神地祗祷告!孔子说,我早已祷告过了!(《论语·述而篇》第七)由此可见孔子,并没有反对向神袛祷告的这一古代习俗。

孔子除了相信向鬼神祷告外,还经常喜欢言天命,认为人生在世的一切,都是命运的安排;孔子以为人的财富,也是命运的安排,与能力的好坏,没有太大的关系,也就是死生有命,富贵在天的意思。

最后再引一段民国初年,国学大师章太炎从英国留学回来,在北京对洋学者大谈孔子学说的情形。据说当时有一位洋学者访问他,这洋学者本来想刁难他的。寒暄后,开口便问:四千多年前的孔子学说,为什么现在仍然适用?章太炎是个聪明人,鉴貌辨色,当然知道他的来意,便依照他所说的年代,面带微笑地对他说:四千多年前(?)一加一等于二,四千多年后,一加一,仍然等于二,你明白这个道理,你就不难明白为什么孔子的学说,仍然适用于今日了!这位洋学者,听了愕然,诺诺而退(杨炳暄《檀报·章太炎趣事一则》)。如果有人提出同样的问题,我也就借用章太炎的话以为回答!

![时代环境下的范扬艺术[图文] 时代环境下的范扬艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eayinbtpy2o.webp)

![王锐,用热烈豪放的笔触,绚烂明快的色彩,让热带雨林魅力独具[图文] 王锐,用热烈豪放的笔触,绚烂明快的色彩,让热带雨林魅力独具[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x0kxdbdqhmc.webp)

![赵孟頫 书法美学之辨[图文] 赵孟頫 书法美学之辨[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uo2dakc2nke.webp)

![澳大利亚国立美术馆中亚洲艺术藏品被质疑[图文] 澳大利亚国立美术馆中亚洲艺术藏品被质疑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dg1eiqfw03y.webp)

![青田石雕的多样化题材[图文] 青田石雕的多样化题材[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2yak2w32lfs.webp)

![敦煌壁画对全山石油画的启示和影响[图文] 敦煌壁画对全山石油画的启示和影响[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ee3jshut0hn.webp)

![浅议“野墨意象”中国画创意人:刘天鹏[图文] 浅议“野墨意象”中国画创意人:刘天鹏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/spf1shfcoqd.webp)

![喜迎二十大 翰墨绘华章——著名书法家李洪海[图文] 喜迎二十大 翰墨绘华章——著名书法家李洪海[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kd34min2bkj.webp)

![潘天寿作《映日荷花》赏析[图文] 潘天寿作《映日荷花》赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hpghe5gjgad.webp)

![中国当代艺术可能的七个转变[图文] 中国当代艺术可能的七个转变[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/delixnknp0v.webp)

![在明代中国人怎样见到日本的文物[图文] 在明代中国人怎样见到日本的文物[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1wcobcsemt4.webp)

![中国人为何热爱《清明上河图》[图文] 中国人为何热爱《清明上河图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gqyd1502xw2.webp)

![大匠之门一一画家潘锡林[图文] 大匠之门一一画家潘锡林[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d1jvhbkxf00.webp)

![关于古砚的拍卖与收藏[图文] 关于古砚的拍卖与收藏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mm2ig03cngi.webp)

![中国画现代化:思路在变 画风也在变[图文] 中国画现代化:思路在变 画风也在变[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1yjigqdftju.webp)

![上海一年300多场艺术特展背后的秘密[图文] 上海一年300多场艺术特展背后的秘密[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3g5114x0x5w.webp)

![米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文] 米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4lyvmb5xd5o.webp)

![达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文] 达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3g1qlfyd2n.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:程十发《迎春图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:程十发《迎春图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1wgwed0cp01.webp)

![如何收藏艺术大师的纸上小作品[图文] 如何收藏艺术大师的纸上小作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/okit3ti0y5a.webp)

![用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文] 用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/23ybozkgybz.webp)

![【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文] 【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dzx5sdzolt.webp)