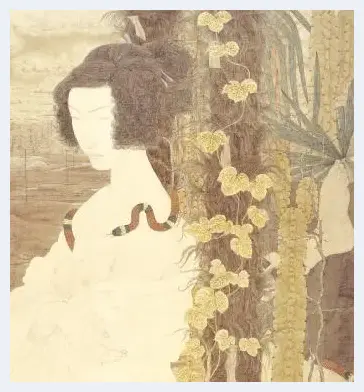

晚礼服 张见 作

张见,1972 年生于上海,江苏无锡人。1995 年毕业于南京艺术学院美术系中国画专业,获学士学位;1999年毕业于南京艺术学院美术系中国画专业,获硕士学位;2008 年毕业于中国艺术研究院,获博士学位。曾任上海大学美术学院国画系副主任。现任中国艺术研究院中国画院副院长。

在中国千百年的绘画传统里,最能体现中华民族阳刚大气的民族精神、最能体现博大精深民族文化传统的绘画形式,当属中国写意绘画。但自上世纪 90 年代起,在各大美展中,工笔绘画所占比例越来越大,而写意绘画则越来越少,能称得上精品的更是寥寥可数。这种情况可以说是愈演愈烈。照此态势发展下去,写意绘画的创作与发展将面临着断代的危机。“写”的传统正在逐渐消失,这对中国画的发展是一个危险的信号。如果缺失了写意的精神和写意的面貌,那么中国画将失去自己的精彩,也将失去屹立于世界艺术之林的独特地位。

中国写意绘画具有独特而完整的表现体系和形式体系。它是中国文化的表征,是民族文化精神的视觉图像,是世界绘画中的东方代表。写意绘画在其发展流变中涌现出了众多大家,如人物画家石恪、梁楷、任伯年,花鸟画家徐渭、“扬州八怪”、八大山人、齐白石、潘天寿,以及山水画家石涛、张大千、黄宾虹、傅抱石等等。写意绘画作为中国画家表达思想感情、审美心性,发挥笔墨语言表现力的一门艺术,无论是从中国画历史的延续性,还是从画路的广博性上讲,都远远没有走到尽头,而且也不可能走到尽头。毕竟它作为民族文化的精粹,自身有着强大的生命力,有着继续往前发展的开拓空间。

但我们要追问的是:为什么写意绘画在此前的几百年间出现了那么多的大师、得到了那么大的发展、取得那么辉煌的成就,而在我们这一代,特别是在 20 世纪90 年代开始会走下坡路,会面临断代的危机呢?我们这一代人到底为写意绘画的发展做了什么?身处太平盛世、由国家和人民养育起来的画家们如何去向前人、世人交代?面对这些问题,任何一个有一点艺术良心、对民族文化发展有一点责任感的人,都会深感忧虑与痛心。我认为,造成当前这种状况的因素是非常复杂的:既有艺术本体的认识把握和发展创新存有难度的问题,也有经济大潮的冲击与大众文化的低俗化趋向所造成的影响,还涉及到引导、管理机制及艺术圈之外因素的干扰等。下面不揣浅陋,根据自己多年的思考和创作体会谈一点看法。

“邀约”之二张见作

一、进入传统的创作模式,忘了当下自己的存在中国画具有悠久且辉煌的历史。如何对待传统与创新,是中国画发展永远绕不开的根本性问题。早熟的中国画艺术在千百年前就已圆融化解了主观与客观的矛盾,建立了和谐统一的中国艺术美学观。如山水画起源于魏晋南北朝,成熟于宋代,在主题内容、笔墨形式和意境营造等方面形成了比较完整的程式。文人士大夫的出世隐逸情怀和对世外桃源般的小桥流水人家、可游可居理想境界的追求,一直影响着山水画的创作。花鸟画在象征寓意、情趣表达和表现技法方面也同样有一个相当完整的模式。长期以来,大部分画家都在原有的基础上做大同小异的翻新。同时,中国画一直被认为是一种陶冶情操、修身养性的消遣娱乐,没有多少人把它作为一项非常严肃的工作和事业来对待。另外,中国画素有“重传承、轻创新”的倾向。传统的创作方法和教学方式喜欢追随某些“典范”,崇拜某种标准的“规范”。习画者从临摹入手,临摹古人、临摹老师似乎天经地义,是不被怀疑的唯一途径。而当我们花费很多的时光,从古人、老师那儿学习了创作观念和表现方法,掌握了一套技法,有了拐杖,而要回到大自然中采掘生活时,却发现已经戴上了别人的眼镜。不少人到头来根本不懂“外师造化,中得心源”,把传统的某些样式、程式认作是不可逾越的“规矩”。就这样,一代代画家背着传统样式的累累重负,缓缓地走完了自己一生的艺术道路。

在不少中国画家、评论家的观念中,中国画的传统仅仅是艺术形式中的笔墨语言、诗书画印。这样的认识不免把中国画的传统简单化、肤浅化了。中国画的传统应该是我们一脉相承的中华民族大文化,是中华民族精神和核心价值观。中国画只是它的一个组成部分。我们不能局限在中国画旧有形式的圈子里去看待传统、认定传统,而应该从宏观的角度理解传统、继承传统和创新发展。继承和发展是辩证有机的关系——继承是延续、弘扬优良传统;发展是突破原有的传统,增加新的内涵。这就要求我们从整个大文化体系中去挖掘、弘扬传统中对中国画创新发展有益的因素,真正地运用传统、激活传统,并在凸显民族性、时代性的同时,以自我的真性情与大自然沟通,在审美角度、题材内容、精神思想及笔墨语言上有所突破。只有这样,艺术创造才不会重踏在前人的足迹里,才可能有所创新、有所突破,才会有真正属于自己独特面貌的艺术作品的出现。所以说,学习传统是基础,发展创新才是关键。历史实践已充分证明:中国画应当是发展的艺术、创新的艺术。我们不能学习了传统的旧有模式,就忘了当下自己的存在。正确的创作观没有建立,是写意绘画难于发展的根源之所在。

二、价值取向趋同、急功近利走捷径成为“理性”的选择

在经济全球化的背景下,中国的社会文化取向也呈现出了世俗化、商业化、商品化、娱乐化及价值取向趋同的大众文化特征。一方面,以经济效益为中心,视作品为商品。艺术创作可以无须深入生活,仅以名人效应,通过流水线、“快餐式”制作的低劣产品依然可以在市场上热卖。另一方面,艺术创作尽量避免艰难的思索和痛苦的经验体认,不寻求深刻的感动,艺术价值偏向于通俗、浅薄和娱乐。那种崇高、悲壮、有深度、艰难的艺术,逐渐淡出人们的视线。艺术便只能趋向于平庸化、通俗化,而不求远久价值,不求严肃性。画家趋于“现实”与“理性”,这是中国画艺术走向重形式、轻内涵的原因之一。

尽管每个人的禀赋各异,但在现代社会,如果你想要适应社群生活,就必得努力消除差异,放弃与生俱来的个性,学习群体的共同性格。且现代学校教育与社会教育也都提供了一个塑造非个性的群体性格的“绝好”环境。社群观念成为一切判断的标准,并形成对个性与创造性的巨大扼杀力。这不能不说是现代人深重悲剧中重要的一个方面。比如美术界当前热衷的群体情感、群体笔墨、大家都认同的审美标准等趋同化趋势已十分严重。在这种现实环境下,有思想、有个性、有创造性的艺术家难于培养。即使有天才出现,在此严酷、庞大的社群共同价值取向占主流的现代社会,也很难怀抱古代艺术家那样坚贞卓绝的崇高理想,自甘于贫困、寂寞与孤独,并坚持不懈。另外,现在的年轻画家基本都是毕业于专业院校,从小到大要为考学士、硕士、博士,评讲师、副教授、教授,以及争硕导、博导花费大量的时间和精力,剩下的真正花在走进大自然、思考绘画的时间少之又少。社会现实就是如此。要成为大画家,如果没有学位、地位,即使画得再有特色,想要出头也是难上加难。正如林木先生所说:“今天的用人制度肃然森严,没有文凭学位的人,要想出头几乎不可能。这要让我们这个社会去掉不知多少个钱穆、沈从文,甚至鲁迅、郭沫若等没学位、没文凭或学位文凭不到位的天才和专才。”

其实绘画是精神与技术的劳作,不是有了高文凭就能成为大画家。20 世纪的几位绘画大师,几乎都是没有文凭的。正是在重官位、重学位的现实环境影响下,绘画才成为了一个发家致富、跻身“红顶艺术家”的跳板。即使是专业画院的画师,有充分的绘画时间,但在急功近利走捷径成为画家群体普遍性选择的环境下,为了能在全国大展上获奖、为了能提早出人头地,也会在绘画上投机取巧。画照片、几年精雕细刻磨一张画等,成了不少画家的首选和跻身名家的唯一途径。没有多少人心甘情愿用自己几十年的光阴,去与当前的普遍风气唱反调,去为中国写意画的发展做劳民伤财且难于被人家理解的事。试问现在有多少画家是不惜自身的利益得失,把发展写意绘画作为人生事业的目标去奋斗的?

要成为一个真正的大画家,需要用一生去修炼。想画几年就求得功名、有所成就是不可能的。为什么当代有一些比较有才华、有潜质的艺术家,他们在青壮年时就成名了,年龄大了反而落寞了呢?就是因为他们成名后经不起现实利益的诱惑,在社会地位、经济利益等方面追求无度,为了金山银山,把人生有限的时间与精力花在圈子社交、地位攀爬与复制作品之中。只有挡得住名利的诱惑、耐得住寂寞、守得住孤独,让自己的心灵始终处于一种“天人合一”的创作境界,才能进入艺术创造的殿堂。“中国画大师都是大器晚成”的说法,不是没有道理。

与其说我是带着表现性、象征性、超现实性等一系列的学术眼光在分析张见的画面,不如说我是用纯粹的感官印象以及由此引发的假想,走近他馥郁的精神画境。

太多的批评文章近似于“盲人摸象”。有人触及到巨象的腿,有人触及到巨象的鼻子,有人则只是摸到了巨象的细尾巴。片面的局限在所难免,关键是我们是否愿意承认这只是一个片面的猜想。所以,某种程度上我更宁愿把荷马的失明归为一个特定时期的艺术神话。触及偏差导致想象差异,由此出现了对同一作品的多种互不相干的解读与评价。叙述完善是最艰难的冒险——往往事物被讲述完善进而无限接近极致之时,自然法则就会迫使它朝另一个相反的趋向转化——于是我大抵希望闭目沉浸于纯粹的冥想,在这段文字中能够发现巨象的特征,进而肯定:它只是巨象的一部分而已。因为图像背后总有些言不尽意的真相,正如美国作家海明威所表达的那样:人们今天所说所做只是人生的八分之一表象,真正的情感与思想则是冰山于海平面下隐藏着的八分之七。

诗歌和绘画的最初萌芽很有可能是同一的,对某种艺术形式进行严肃探讨所带来的实质进展足以相应地促进他种感知力的完善。从艺、为文,都需一个“提纯”的姿态。这里的“纯”,关乎心境的纯粹与语言的妥帖。如张见在创作过程中无论迷恋哪一种风格样式,在探索过程中无论需要多么博大的包容量、多么强大的吸收力,他都不会触及创作底线。他用最为传统的制作方式,为工笔画开拓新的可能性,并从中发现和表达自己。因为他相信,假使把我们现在所处的时代置入历史长河当中,用前瞻一千年的眼光遥望现世之前的一千年,我们则站在两千年跨度的中点,以旁观者的从容眼光,更为冷静和客观的心态来思考、审阅传统文化、材料语言和精神要义的留存,以及叙述方式和呈现结果的演进,摆脱当局者的困惑便不再是难事。

工笔画中的线,并不简单意味着形体的边缘。如果画家的观察角度、视觉途径受限于物象的边界,那线仅仅就会作为形体的概念区分而存在。而当张见想要表达一种模糊的、暧昧的情绪时,他需要更换一种眼光,需要按照块面观察,需要让人体会到物象迷离的动态,再经由这一动态感受到他涌动的潜意识。解释物体的清晰性变得不那么重要。刻意忽略物体,依从图画中形体与色调的变幻,最容易产生多意的印象。正像瑞士美学家海因里希·沃尔夫林在《艺术风格学——艺术史的基本概念》中所提到的:“任何事物的真实存在已经成为次要的问题,主要问题是它发生了什么。无论是鲁本斯还是伦勃朗,都在阴影中使用完全不同的颜色。当伦勃朗使用不是自然色彩的‘红色’,可以说是借用观者眼里色彩变化的方式。此时所强调的不再是存生之物,而是生成之物和变化。”用兼带表现主义、印象主义的风格去推演工笔画成为一个新的可能。“失焦”系列的出现,恰恰是张见转换观看方式、艺术语言的又一尝试。

艺术之所以称其为艺术,首先在于它特有的解放性、创造性。它不是静止的某种元素,而是循环无休的审美真实。张见自觉地用以新鲜的视觉经验渗透于传统的方式捍卫了传统的经典与高尚,尽管这在很多不明真相的人看来是与传统相悖而驰的。而这,实则都是由其假寐的姿态所致。假寐的姿态,往往暗合了传统文化气息的余韵。张见迷恋的,不是刻板的传统形式框架,而是富有东方气质的澄澈之灵,非遥想不得见。真正的传统,不是那些遗存下来的文本本身,而应该是它们内置的精神要义;真正的传统,只出自受过传统精神文化养育且对其有深刻情感之人的手,而远不仅是一张承载着历史痕迹的纸。在传统的继承和创生之间,总是阻隔着一丛火焰,使得大多数意欲跨越者忍受焦灼。真正的传统并非无以附加。在任何时候,它总以出乎意料的突围方式呈现。

而张见似乎由始至终都是从容的。确知而自觉,使他隐秘地区别于众人。自然、历史、社会多种层面的疏漏或灵光,总能够在掠过他的时刻被质化成一个独特的世界:在这个世界里,分明集结了张见的寻找与阐释——从有益的事物中寻找到意趣并融入个人经验,为自己也为每一位观者暗示出灵魂深处的底色。

![精美漆器——剔犀作品欣赏[图文] 精美漆器——剔犀作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/igg1tscbvbx.webp)

![剪出来的神话:印度Hari & Deepti夫妇的光影纸艺欣赏[图文] 剪出来的神话:印度Hari & Deepti夫妇的光影纸艺欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kcojbeoxyf4.webp)

![海昏侯墓专题:偷坟掘墓 展立掘[图文] 海昏侯墓专题:偷坟掘墓 展立掘[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4mn0cbmjmb5.webp)

![生活中的艺术:古老的传统民族蜡染艺术作品欣赏[图文] 生活中的艺术:古老的传统民族蜡染艺术作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wzjb0jbdw0c.webp)

![传统农具诉说关东精神[图文] 传统农具诉说关东精神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ihmtxjgkv4y.webp)

![基础知识——美丽的孔雀石 [图文] 基础知识——美丽的孔雀石 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1u0njpdkd35.webp)

![清代铜狗镇纸为现代仿制[图文] 清代铜狗镇纸为现代仿制[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y0lti0thou3.webp)

![嘉德在线一月大众收藏拍卖会精品赏析[图文] 嘉德在线一月大众收藏拍卖会精品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/patr0ezuotw.webp)

![用艺术向史蒂夫乔布斯表达敬意[图文] 用艺术向史蒂夫乔布斯表达敬意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1gtwerjwegv.webp)

![中国古代青铜铸造技术先进完美[图文] 中国古代青铜铸造技术先进完美[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/510rexdoyvz.webp)

![中国最酷新酒店出炉 集艺术与奢华于一身 [图文] 中国最酷新酒店出炉 集艺术与奢华于一身 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ccgbhzk4lfg.webp)

![略说清川炉套子钱:康熙通宝满汉文样式丰富[图文] 略说清川炉套子钱:康熙通宝满汉文样式丰富[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/elxy0wkn0a5.webp)

![楠木盒装乌木秤赏析[图文] 楠木盒装乌木秤赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/i2n2mjy2yfc.webp)

![手炉收藏:南梁梅长苏怎会用清代铜手炉[图文] 手炉收藏:南梁梅长苏怎会用清代铜手炉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zij2chlixuf.webp)

![古代宫灯欣赏[图文] 古代宫灯欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vpba3zj1r0y.webp)

![经典创意广告欣赏[图文] 经典创意广告欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vkgrwtv1gdd.webp)

![一组馆藏唐代长沙窑瓷器[图文] 一组馆藏唐代长沙窑瓷器[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1zn5fqid4uz.webp)

![马未都:为何宋代龙纹更务实[图文] 马未都:为何宋代龙纹更务实[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kdnh03imvf5.webp)

![品茶·品味·品人生[图文] 品茶·品味·品人生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iolstdic0r2.webp)

![20个创意新鲜的包装设计欣赏[图文] 20个创意新鲜的包装设计欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tkttokmv0vw.webp)

![如何区分清代瓷器中的黑彩与墨彩 [图文] 如何区分清代瓷器中的黑彩与墨彩 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cqu3zkt4iut.webp)

![纸艺大师Peter Callesen作品欣赏[图文] 纸艺大师Peter Callesen作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jtb1y1iodzo.webp)

![盘子上的手绘艺术[图文] 盘子上的手绘艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bovhsswmi0o.webp)

![赏明代广窑褐彩魁星像[图文] 赏明代广窑褐彩魁星像[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k0nxcwvrooc.webp)

![东苕溪商周窑:中国制瓷史上第一座高峰 [图文] 东苕溪商周窑:中国制瓷史上第一座高峰 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2glygmcktcm.webp)