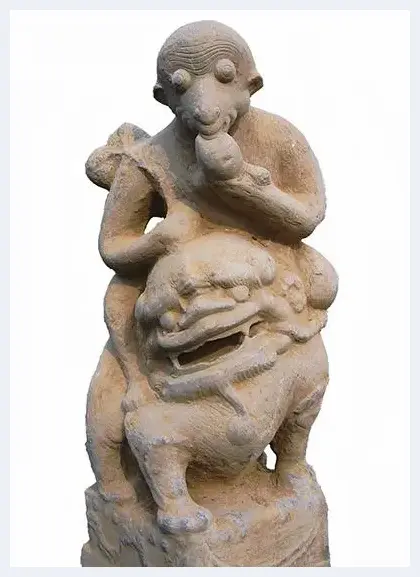

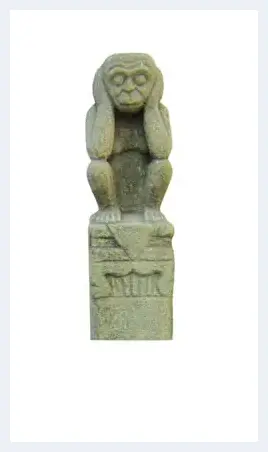

石雕拴马桩,造型多样,风格独特。其通体可分为桩顶、桩颈、桩身及桩根四大部分。桩顶为圆雕造像,其造型样式甚为丰富多彩,有的雕猴子生动活泼、富有灵性,深得人们的喜爱。长久以来,猴文化在中国民间具有深厚的文化根基,作为十二生肖之一,它与吉祥运气相连,深入人心,备受欢迎。所以,猴形象常常见于小说、绘画,以及民间建筑雕刻中。这些猴子头部上圆下尖,面部勾勒非常简练,眼、嘴、鼻、耳只是稍加强调。从而使整个拴马桩气势非凡,直挺挺、硬戳戳,岿然生根,格外坚实有力。

石雕拴马桩是古代北方一些乡绅大户等殷实富裕之家拴系骡马的雕刻实用条石,以坚固耐磨的整块青石或砂岩石雕凿而成,一般通高2—3米,宽厚相当,约22—30厘米不等,桩身多为四棱柱形,素面净身,有的在前、左、右三面布有竖条状浮雕图案,常栽立在农家民居建筑大门的两侧,不仅成为居民宅院建筑的有机构成,而且和门前的石狮一样,既有装点建筑炫耀富有的作用,同时还被赋予了避邪镇宅的意义。这种民俗,在明、清的三秦大地颇为流行。《齐民要术》卷六记:“马厩内系猴能令马不畏,辟恶,消百病也。”南朝·梁·陶弘景《名医别录》说:“系弥猴于厩,避马瘟。”李时珍《本草纲目》中引《马经》:“马厩畜母猴,辟马瘟疫。”从这里可见古代就以猴为避马温的习俗。

史载,明清两朝,陕南安康市的山城小小汉阴县,就有21名进士,91名举人。他们大多在外地当官,买回各式各样的拴马桩栽立在老家的大门前。汉风楼收藏的“三不猴”拴马桩的来源传说不一,有的说是康熙年间汉阴进士汪毓珍老宅大门前的“三不猴”拴马桩(不看、不听、不说),也有的说是道光年间陕甘总督温予巽老宅大门前所栽的“三不猴”拴马桩。究竟来自何处,有待考究。

图1所示是“三不猴”之“不看”石雕拴马桩,通高170厘米,每边宽22厘米,砂岩石质。方柱上端正面浮雕一曲腿供桌,顶面铺锦帕,一角下垂。铺锦帕上圆雕一只小猴,这只猴子呈半蹲姿势,模样憨态可掬,双手捂住两眼,额头两道横曲皱纹,大耳、噘嘴,十分可爱。

图2所示为“三不猴”之“不听”石雕拴马桩,高度、质地和图1雷同。只是铺锦帕上圆雕的小猴,双手捂住两耳,额头两道横曲皱纹,闭目安详沉思状,沉静安逸。

图3所示为“三不猴”之“不说”石雕拴马桩,高度、质地和图1相同。只是铺锦帕上圆雕的小猴,双手捂住鼻子嘴巴,额头两道横曲皱纹,大耳、闭目沉思。

就这三根“三不猴”拴马桩来看,根据猴子体态结构,艺术匠人突出猴子头部形象,眼、鼻与嘴特点明显,四肢简洁而造型准确,意态活泼,静中有动,无呆滞之气,把猴子的机警、敏捷的天性表达出来,还带有天真的野性。

不看、不听、不说,取自孔子的那句话:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言。”《论语·颜渊第十二》载,颜渊曰:“请问其目。”孔子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”也就是不当看的不看,不当听的不听,不当说的不说。这“三不猴”似乎隐喻着谨慎为善,与世无争的处世性格,也切合佛家所秉承超然处世的思想境界。凡事“三思而后行”——这应该是“三不猴”的深层含意。你看那小猴的沉思状,正显示出雕刻匠人心中的哲理,也表现大门里主人把“三不猴”拴马桩立在大门外的用心。

![乌克兰Larissa Podgoretz的珐琅作品[图文] 乌克兰Larissa Podgoretz的珐琅作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tsv5umsemjn.webp)

![邮票上的《世界水日》[图文] 邮票上的《世界水日》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0zw5xvyqb4h.webp)

![天津博物馆藏古代青铜器赏析[图文] 天津博物馆藏古代青铜器赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lvi0l1iowuk.webp)

![意画家作品1.7亿成交创纪录 盘点拍卖史十大最贵艺术品 [图文] 意画家作品1.7亿成交创纪录 盘点拍卖史十大最贵艺术品 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvuyoie2315.webp)

![周蕴华剪纸作品欣赏[图文] 周蕴华剪纸作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jwptmrrr3iv.webp)

![揭马王堆汉墓千年女尸 不腐之谜:深埋密封 [图文] 揭马王堆汉墓千年女尸 不腐之谜:深埋密封 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ife2khptvkc.webp)

![餐盘上的童话[图文] 餐盘上的童话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hj5ube43z3c.webp)

![扳指:来自大拇指的霸气与权势[图文] 扳指:来自大拇指的霸气与权势[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/up3451rz5p0.webp)

![明清文玩古董精品亮相拍场[图文] 明清文玩古董精品亮相拍场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0s0bslbi0ay.webp)

![文玩核桃价格走低 大尺寸成热门[图文] 文玩核桃价格走低 大尺寸成热门[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gzzpvqwxbit.webp)

![清代铜狗镇纸为现代仿制[图文] 清代铜狗镇纸为现代仿制[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y0lti0thou3.webp)

![收藏热点:谷福海先生的石榴画渐成收藏家新爱[图文] 收藏热点:谷福海先生的石榴画渐成收藏家新爱[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gfxj31d0tdo.webp)

![中国紫砂十大名壶,不知道你就丢人了! [图文] 中国紫砂十大名壶,不知道你就丢人了! [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zolq4kpkjef.webp)

![太坑人 沉香造假手法逐一击破 [图文] 太坑人 沉香造假手法逐一击破 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fn1ixjl4pu4.webp)

![民间藏品《千年佛手》砚赏析[图文] 民间藏品《千年佛手》砚赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/n3u5lpicest.webp)

![属于厨房们的独特色彩[图文] 属于厨房们的独特色彩[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bffl41hbu20.webp)

![明清瓷器鉴定中要认真对待的几个问题![图文] 明清瓷器鉴定中要认真对待的几个问题![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hezw5bzvffc.webp)

![叶子的创想[图文] 叶子的创想[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/i4qso5cusoy.webp)

![Zara Home 推出饭店系列的家居单品[图文] Zara Home 推出饭店系列的家居单品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uxzbov450p5.webp)

![那些疯狂的创意[图文] 那些疯狂的创意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vg02hcfjzlf.webp)

![带你认识瓷器中的“杯具” [图文] 带你认识瓷器中的“杯具” [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3egvalbnlmf.webp)

![剪纸京剧脸谱[图文] 剪纸京剧脸谱[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/30eigoojcvs.webp)

![鉴定明代瓷器要从5方面入手[图文] 鉴定明代瓷器要从5方面入手[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/z1ikfnwdm5y.webp)

![华鼎奖两岸女星争艳 范冰冰LV绿裙演绎中国风[图文] 华鼎奖两岸女星争艳 范冰冰LV绿裙演绎中国风[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/khybqetljye.webp)

![致远舰的身份“证”为何是英国瓷器?[图文] 致远舰的身份“证”为何是英国瓷器?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/u00l3oukevn.webp)