邱景衡

砚台的美,宛如一曲声声慢,而提起它的前世今生,则像磨开了的墨晕,如梦如幻。高凤翰所作的《砚史》可称是艺苑奇葩,将砚台的美讲究经营到了极致。

高凤翰(1683——1749),字西园,号南村,晚号南阜是清代康雍乾年间著名的金石书画家,被后人列为“扬州八怪”之一。他手编的《砚史》,片瓦块石,各具形态,造化自然,俨然与红尘拉开了距离。《砚史》的底蕴里,人是痴的,砚石是有生命的,墨是带着血色的,氛围是郁郁的。一切看似都了无心机却充满了何等风雅的文化底色。

自宋至清,《砚史》《砚谱》《砚说》《砚笺》之类著作不下五六十种。而高凤翰的《砚史》不同于前朝的种种,在成书以前其本身就是诗文书画金石篆刻融为一体的艺术珍品。以载砚多且都自撰自绘自刻图像铭文,并就砚而拓集于册页之上作画题咏。别出心裁地仿照司马迁《史记》分类方法,将册页命名为《砚史》。

《高南阜砚史》摹本墨拓四册,今摹刻彩拓本已成绝响,墨拓本也属凤毛麟角。当我知道友人蔡春生先生收藏有清道光年砚史墨本拓片时,先是惊愕继而钦佩,感慨作为记者的他钻砚之深爱砚之痴。而我刚好也藏有与高凤翰《砚史》有关的手书题记墨迹拓片,其中除了原序外还有砚史的摹刻主持人王相后添的题记序言,与蔡先生收藏的墨本原拓图文相得益彰,起到了互补作用。

与砚相遇即是与静谧相遇,与古人相遇。砚史中有三个灵魂人物出现在拓片里,分别是高凤翰、王相、王子若。如果把《砚史》当成一本电视剧,那么高凤翰是原创编剧,王相是制片人,王子若则是男一号。此外还有一些友情演出者雅集于此,如李果、包世臣、朱岷、姚世錧、孔继鑅等。笔者手头的这一本且把它称为砚史“另册”的墨拓本,共13片对折26页。尺寸为横26.5厘米纵29厘米。对合成册,与高凤翰砚史原册摹刻本一致。其中最令人震撼的是雍正十三年(1735年)高凤翰自题的“墨乡开国”四个恣肆丰腴隶书大字(图1)。这是高凤翰在泰州做官时所题,此时正值他制砚鼎盛期,起首“江口守风泊舟”,落款为“乙卯人日题。翰”。三方白文篆印分别为“泰山沧海渔樵”“曾在秀水王惜庵家”“虽不能至心乡往之”。这些应该是王相的收藏印,大收藏家总喜欢在心仪的原件上留下自己的藏迹。王相(1789——1852),号惜庵。祖籍浙江秀水,是道光年间誉满南北的著名古文物收藏家。他是发现高凤翰砚史的伯乐,认为高凤翰的《砚史》是“前无古人,后无来者”。即想摹刻以流传后世。此后辗转觅得南阜砚史原册,遂于道光十八年聘请苏州府太仓人王子若将砚史摹刻上石。并因此引出了一段“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”震人心魄的《砚史》传奇。

墨拓《云海孤鹤图》,系王相在摹刻进程中后添(图2)。关于这幅图也可以称为一“奇”。彼时王相正觅得高凤翰砚史原册,一日忽然有人上门兜售“南阜自题小像”,王相感到非常巧,诧曰:“岂阜老知砚史所在,相寻至此邪?抑精诚感通,不以幽明隔邪?”不禁自言“所遇已奇矣”。即刻将其缩摹入册。

《云海孤鹤图》之所以比较难得是因为画中有同时代著名画家朱岷为高凤翰作的“写照补景”,实为高朱二人的合作。画中南阜戴笠宽袍,长髯飘然,侧临松岩旁,凝视云海中孤鹤迎面飞来,一派怡然自得的情趣。画上有他于雍正五年的自题,老先生以“孤鹤”自喻,以寄意超然情怀。落款处写着“丁未三月南邨居士自题”,下钤“凤”“翰”两方朱文印。

比较珍贵的还有高凤翰自题的砚史《史例》拓片(图3)。他在砚史《自记》中曾说“南阜山人有志史氏而无所用,作砚史窃慕司马子长之书,仿之作志、书、表、本纪、世家、列传……”因此就有了砚史《史例》中仿照史记的体例。高凤翰于1737年乾隆二年写此《史例》,这一天正好是中秋节——“戊午秋八月十五日左手记略”旁注“丁巳年人留”。镌有“老阜”“天祿外史”“左书”等文印。从中也可见《史例》是用左手书就的,高凤翰是有清一代著名左书大家。值得一提的是,1738年,56岁的高凤翰来到苏州,一住就是三年多。此前他因风痹症导致右手残废。也正是到苏州的这一年,高凤翰首次用左手在砚台上刻字,同时写下了《砚史自序》和《砚史例》。苏州人李果(1679-1751),字硕夫,在他撰并书的“南阜高先生砚史序”中“留吴门,病右臂,乃以左手书。时时赋诗作画,啸歌自如”这段话也佐证了这一点(图4)。李果是清康乾年间著名诗人、文学家,编有《吴县志》。人“过吴门者争识其面”,可见他的卓著名望。所以王相为此在砚史摹刻本中特地撰文彰显了李果的生平(图5)。同时期为砚史原册题记还有姚世錧,拓片上落款

为“乾隆四年九月朔日吴兴姚世錧观因题”,镌“世錧之印”“易堂”朱白印章各一(图6)。卷首有王相收藏印“惜庵”。姚世錧的题记书法非常漂亮,楷中有魏碑风。内容言简意赅,不到百字就将砚史之人和事交代得清清楚楚。

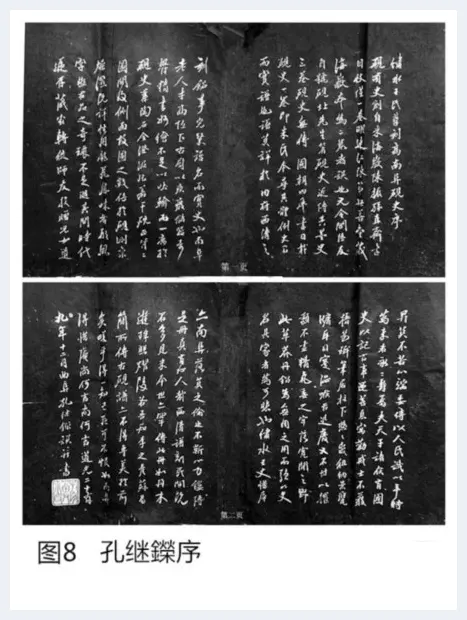

我们且把这两篇称作“乾隆序”,这里面还没有出现砚史的另一位主角——王子若。直到道光十八年(1838)下半年王相聘请太仓人王子若(1788-1841年)在苏州将砚史摹刻上石。从此王子若的名字便与高南阜砚史紧紧地连在了一起。关于王子若摹刻高凤翰砚史的“悲壮历程”真是催人泪下。此外,收入砚史摹刻本的还有两篇“道光序”,其中一篇于道光二十九年由清代学者、书法家包世臣(1775一1855)撰书,序文中有对王子若摹刻砚史十分详细的记述(图7)。子若摹刻《南阜砚史》三年役其半,终因贫病交加去世。另一篇序由山东曲阜人孔继鑅(号宥函)于道光二十九年十二月所作。孔序的侧重点是王相,中有“秀水王惜庵,不勒心力镂传是册,真有心人”云云,落款为“曲阜孔继鑅撰并书”,下钤朱文“孔宥函及水印”(图8)。

笔者初次看到南阜老人“墨乡开国”拓片时,感觉好像仰望危岩上的摩崖石刻,端的是大气磅礴、元气浑然!想必他心中的墨之乡砚之国毕罗其间也。王惜庵之于砚史不乏追慕古人仿效前贤之真风雅。王子若则是远离喧嚣心无旁骛参禅苦修般专心摹刻砚史,达到了性灵涵养的极致。

手头这本南阜砚史墨拓“另册”,且不论其收藏价值如何,却是《高南阜砚史》摹刻本不可分割的相连之物。收藏界有一句老话叫“得之不易慎勿轻弃”。云高气爽之日出箧翻检之,似也有一缕清芬从墨乡砚国里细透出来。

![混搭风民族风:看丝绸绵延千年的美[图文] 混搭风民族风:看丝绸绵延千年的美[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3bau0wykwn3.webp)

![铜墨盒上的不朽故事[图文] 铜墨盒上的不朽故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zvafgjozgo2.webp)

![艺术史上最受伤的十件作品[图文] 艺术史上最受伤的十件作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/h03lde0ijei.webp)

![为啥硬币不做成外圆内方[图文] 为啥硬币不做成外圆内方[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2w1mo2zecim.webp)

![国际川剧变脸大师彭登怀登上世界邮票传播中国川剧文化[图文] 国际川剧变脸大师彭登怀登上世界邮票传播中国川剧文化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oko1xuvyo3w.webp)

![唐代人磨镜也是技术活[图文] 唐代人磨镜也是技术活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ovm33zlnjf0.webp)

![五千年前的精美青铜器[图文] 五千年前的精美青铜器[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bh3rsgosnrn.webp)

![神秘的书页绘画[图文] 神秘的书页绘画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sstnkqionj5.webp)

![挑选古代簪钗有诀窍[图文] 挑选古代簪钗有诀窍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iojtqoyjzhu.webp)

![世界仅存十个元青花人物故事罐[图文] 世界仅存十个元青花人物故事罐[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ac51nowql3h.webp)

![银行承销团版装帧币将是未来装帧币市场的主角[图文] 银行承销团版装帧币将是未来装帧币市场的主角[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/12lzcycy5np.webp)

![全球流通性促矿物晶簇收藏升温[图文] 全球流通性促矿物晶簇收藏升温[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1nfoh1jgozx.webp)

![故宫牌匾里有哪些深意[图文] 故宫牌匾里有哪些深意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/v2rukr0zala.webp)

![宋元明清时期应对假钞有招数[图文] 宋元明清时期应对假钞有招数[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fneaaswsmtm.webp)

![20个炫目的海报设计欣赏[图文] 20个炫目的海报设计欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pkc3yd2k4s3.webp)

![设计改变生活:美丽的瓶子[图文] 设计改变生活:美丽的瓶子[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2w5i4501s3m.webp)

![美轮美奂的鲜花创意作品[图文] 美轮美奂的鲜花创意作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/v3wndp0v55f.webp)

![瓷器款字如何辨伪[图文] 瓷器款字如何辨伪[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pccauimpgcu.webp)

![难得一见的分形艺术佳品欣赏[图文] 难得一见的分形艺术佳品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mu4asvo5sag.webp)

![华鼎奖两岸女星争艳 范冰冰LV绿裙演绎中国风[图文] 华鼎奖两岸女星争艳 范冰冰LV绿裙演绎中国风[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/khybqetljye.webp)

![掌心上的童话[图文] 掌心上的童话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/erfgvgq0urc.webp)

![吟龙泉谣 赏龙泉窑古瓷 [图文] 吟龙泉谣 赏龙泉窑古瓷 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iyajx2kyysr.webp)

![当乐高也成为一种艺术形式[图文] 当乐高也成为一种艺术形式[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/be1d3awlvl1.webp)

![夸张讽刺的平面广告合集欣赏[图文] 夸张讽刺的平面广告合集欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zxkvp3hs41l.webp)