■龚自珍致秦敦夫信札

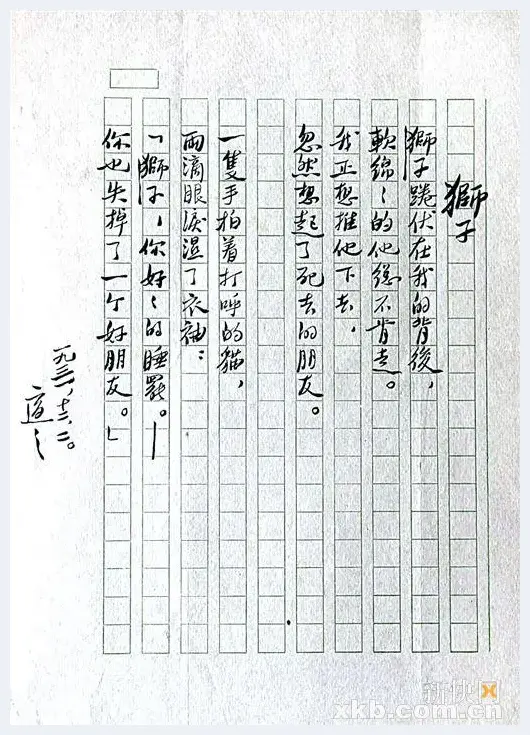

■龚自珍致秦敦夫信札 ■胡适悼徐志摩诗札

■胡适悼徐志摩诗札 老舍致章士钊信札

老舍致章士钊信札

王金声自称是个“癖好收藏的疯子”,他说,骑马的人可以随时下马,而——

在父亲一句“专收从1840年鸦片战争到1949年之间所有文化名人的字画和信札”的建议下,王金声定下了自己的收藏目标,“从龚自珍到司徒雷登”的收藏 之路就这样开始了。在数年前,在上海美术馆举办的“辛亥百年百位名人墨迹展”上,展品多来自他的藏品,例如以数十万价格从市场上“赎回”的孙中山先生墨迹 “博爱”,从章士钊后人处觅来的苏曼殊钢笔题赠章士钊的特制邮片《静女调筝图》等。王金声直言自己对信札的喜爱是“骑上了癖,一辈子也下不来”, 原本抱着的“曾经我眼即我有”信条早已烟消云散,曾一件五万元起拍的徐志摩手札令其“无法自拔,横竖都要”,最后四十五万落锤。回首,惊叹投入大之余,他 自我调侃:“活该你喜欢。”

收藏周刊记者 梁志钦

简介

王金声,字澹厂,别署澹简斋主。生于上海,幼承家学,尝从文坛硕彦郑逸梅、邓云乡、施蛰存诸丈游,浸沐教泽,略通文墨,偶涉笔报章遣兴以自娱。好古敏求,精鉴赏,兼收并蓄晩近学人墨迹垂二十余年。现为上海市收藏鉴赏家协会副会长。

竟以1500元“捡漏”得到鲁迅信札

收藏周刊:据了解,您最早是在父亲的指点下开始收藏名人信札,具体是什么时候开始?如何开始的?

王金声:我出身在一个中医世家,也算是书香门第吧。我父亲是上海纺研院的工程师,也懂点医术,业余时间也为人把脉、看病、开方,其中不乏有书画名家,并经 常得到他们馈赠的书画,加上祖辈留下的,自然也成了收藏家。父亲见我喜爱收藏,觉得这不啻也是一条路,便对我指点迷津:“既然要收藏就要有针对性,宋元明 清、四王吴恽、八怪四僧等等早已有人捷足先登,你爷爷专收‘阳湖派’,你就不要再收这些了,换个角度,定个主题,有意识地去收一些东西吧!”于是给了我一 个目标:专收从1840年鸦片战争到1949年之间所有文化名人的字画和信札。

后来,上世纪八十年代,一次偶然机缘下,我在(上海)常德路一地摊上认识了文史掌故专家郑逸梅老先生,他是收藏信札的大家,我说家里也有些信札,于是,我 们便兴趣相投,从此相互交往。他给我看了他的信札,中间有许多在彩笺上书写的信,让我眼花缭乱,这使我不由自主地喜欢上了信札,从此一发不可收。我还有一 位良师叫彭长卿,他的父亲在民国时期曾经收藏十万通信札,经过浩劫残存几千通。在信札收藏过程中,他对我帮助极大,让我懂得如何去伪存真。因此,我有今天 这点小收获,是不能忘记他们的。

收藏周刊:分享一下“捡漏”鲁迅信札的过程?

王金声:我收藏的鲁迅信札共三件,一件为鲁迅自印之版画集《引玉集》,封面亦为鲁迅亲自设计,并亲赠茅盾先生。另外一册为鲁迅翻译俄国作家果戈理的代表作 《死魂灵》题跋本,扉页上有鲁迅亲笔题字“这是重译的书,以呈十还(作家、翻译家孟十还)先生,所谓‘班门弄斧’者是也,鲁迅(印)一九三五年十一月十五 日,上海”。此册得之于台湾,以上二件均为十多年重金所购。

所谓“捡漏”倒是鲁迅致内山完造的那封信,也有人称之为“世纪之漏”,它三年前现身于上海一家有日本背景的会员制小型拍卖会上。预展时我见有一双挖立轴, 作品上部分为日文信札,下部分为奥村博史所绘《鲁迅遗容》的印刷品,初以为书札亦印,后发觉其字迹有鲁迅书写的笔意,发现竟然是鲁迅的书札,还好落款是 “L”,没引大家的注意,也不知到底有没有人看出来。

临近拍卖的前一天晚上,我无论如何也睡不着觉,盘算着第二天可能引发的一场博弈,我当时就准备以50万元至100万元拿下这件作品。到了拍卖现场,它以 1500元起拍,我按兵不动,在拍卖师三次叫价后,准备流标时,我才举了下牌,敲了下来,这时我脑子一片空白,假的?印的?不可思议才1500元,我立刻 把原件提回家里,仔细察看,确认为手写后,才美美地睡了一天。醒来后,赶紧找资料翻译,全文如下:“老板:请把送给曹先生的书转交给他,L拜,五月八 日。”我还找到了几处文字著录,欣喜若狂,告诉了众多友朋,然而并没得见他们的共鸣,他们还是不相信竟然在拍卖行有捡漏这回事,而且只花区区1500元。 直到我找到上世纪五十年代内山完造编辑出版的《鲁迅日文书信手稿》,发现其中有相关著录,我买的这件鲁迅信札才得到公认。老板即内山完造,曹先生即曹 白,“L”即鲁迅的首个拼音字母,且为鲁迅逝世前几个月的真迹。

从信札里获得意想不到的信息最有趣

收藏周刊:目前您都收藏到了哪些具有代表性的信札?

王金声:目前我的代表性信札为龚自珍致秦敦夫札、胡适悼念徐志摩的白话诗《狮子》、郁达夫致王映霞情书、徐志摩致沈性仁札,老舍致章士钊绝笔等。

收藏周刊:在您看来,收藏信札最有趣的地方在哪里?

王金声:收藏信札最大的收获是能够从信里获得意想不到的信息,虽然寥寥几句话,却是此人平常不轻易表露的心声,有的为后人提供重要的学术信息和精辟见解,有的还能解决学术研究中悬而未决的疑难问题,意义和作用非同小可。

收藏周刊:通常您是通过什么渠道收藏信札?您在北京工作,却经常来到广州“淘宝”,是否经常会为了收藏信札而全国跑?

王金声:我早年通过地摊、书市、古玩市场等淘得,还有一部分是与同好交流、交换、收购等得,近二十年来一般通过在拍卖会的古籍专场里竞买所得。

信札比书法更能体现作者心迹和隐私

收藏周刊:收藏信札与书法作品有什么不同?收获最大的是什么?

王金声:信札与书法作品二者是互通的,例如某位作家,他不以书法名世,只有书札流传,那只好收其书札。有些名人书法,传世之作有代笔,信札之类却往往是亲 力而为,书法作品因为是要展示的,一幅作品往往会写几遍,满意了才会拿出来,而信札往往率性而为,更能体现个人心迹和隐私。

那天我翻着董桥的一本小书《今朝风日好》,文中引有趣闻一则,说的是一位善心人去参观“疯人院”,有个病号坐在一座木架上作骑马状,病号说:“(我骑的) 这不是马,这是个癖好!”善心人问:“那有什么不同?”病号答道:“骑马的人可以随时下马,骑上了癖,你一辈子也下不来了!”我暗暗好笑,衡诸自己何尝不 是一个癖好收藏的疯子呢?

收藏周刊:根据您的观察,从最早收藏信札到现在,市场的变化如何?能具体分析一下吗?

王金声:自上世纪九十年代有拍卖起,信札就是小众拍品,往往附在古籍善本大类中,几千元一通的比比皆是,而且都是大名头,我当时只有想不想买,没有拿不下 的,像王国维之类的国学大师,也只在万元以下。近廿年来,拍卖行有了书札专场,就像前几天,北京保利竟然一下上了三千件,拍了三天,出现许多新面孔(藏 家)在竞拍,我好不容易从中夺得一件,竟至十几万元,是前十年的十倍价格。我觉得,在互联网时代,没有人写信了,新的信札不见了,旧的愈来愈少,老的更稀 有,会越来越值钱,收藏的人愈来愈多,当然,价格也会愈来愈高。

![袁立晒学书法素颜照:写字有点像打太极[图文] 袁立晒学书法素颜照:写字有点像打太极[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/en33jn4afkl.webp)

![临沂男子收藏变形金刚300个重拾儿时时光[图文] 临沂男子收藏变形金刚300个重拾儿时时光[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f4qyx0s5vun.webp)

![不可思议的冰雪艺术品[图文] 不可思议的冰雪艺术品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rqyvs45czzi.webp)

![黄鹤楼上古诗作者画像疑有误 专家称无所谓对错[图文] 黄鹤楼上古诗作者画像疑有误 专家称无所谓对错[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a5ekdhw351h.webp)

![形制考究的清吴邦佐款宣德铜炉[图文] 形制考究的清吴邦佐款宣德铜炉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/modhf3lscoq.webp)

![博茨瓦纳艺术家浙江拜师学杭绣 赞中国技艺神奇[图文] 博茨瓦纳艺术家浙江拜师学杭绣 赞中国技艺神奇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aielfpthezn.webp)

![山水画家王晓作品受邀入编《荣宝斋》2015拾壹月刊[图文] 山水画家王晓作品受邀入编《荣宝斋》2015拾壹月刊[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zolukh54zpt.webp)

![收藏家收集50多国9000多枚纽扣[图文] 收藏家收集50多国9000多枚纽扣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uyh4hic2yes.webp)

![少帅张学良:收藏古书画名家[图文] 少帅张学良:收藏古书画名家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/impe3umkmyi.webp)

![艺术创造:废墟新生[图文] 艺术创造:废墟新生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s3hfllm4xnd.webp)

![1928年故宫“拍卖”风波 曾提议废除故宫博物院[图文] 1928年故宫“拍卖”风波 曾提议废除故宫博物院[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ycybx45mbp1.webp)

![引帝王追捧的薄胎玉器何方神圣[图文] 引帝王追捧的薄胎玉器何方神圣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4qyssx0ejpw.webp)

![把自己做成画布!超现实主义人体彩绘[图文] 把自己做成画布!超现实主义人体彩绘[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eyhzdzeipk3.webp)

![杭州商场推出“怪咖达利真迹展” 艺术家看完失望[图文] 杭州商场推出“怪咖达利真迹展” 艺术家看完失望[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hr5svegxpd0.webp)

![越王勾践青铜剑亮相国家博物馆 锋芒不减当年[图文] 越王勾践青铜剑亮相国家博物馆 锋芒不减当年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/atuswsck023.webp)

![向京:我是丈夫瞿广慈的铁杆粉丝[图文] 向京:我是丈夫瞿广慈的铁杆粉丝[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4uvifuf4jgo.webp)

![被法老诅咒过的五大稀世珍宝[图文] 被法老诅咒过的五大稀世珍宝[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wkq0hrsqy1s.webp)

![《雪梅双鹤图》身世离奇:旧纸堆里发现一级文物[图文] 《雪梅双鹤图》身世离奇:旧纸堆里发现一级文物[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1jd0nt25gvj.webp)

![中国第一历史档案馆馆长:发掘明清档案精华[图文] 中国第一历史档案馆馆长:发掘明清档案精华[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1xwbldvnwyn.webp)

![法国人收藏清末美女照[图文] 法国人收藏清末美女照[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5epnhkxaa0v.webp)

![茶叶也能当颜料 莫斯科艺术家创意惊人[图文] 茶叶也能当颜料 莫斯科艺术家创意惊人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lrk0bajb1d2.webp)

![广西一下岗工人自创稻杆画 将“稻草变金条”[图文] 广西一下岗工人自创稻杆画 将“稻草变金条”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qzuf40qavxl.webp)

![记者画荷十年不输名家[图文] 记者画荷十年不输名家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yfhcgxbvjom.webp)

![男子收藏错版百元人民币水印倒置[图文] 男子收藏错版百元人民币水印倒置[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qbmotpnaoea.webp)

![宋徽宗赵佶卖弄艺术风骚的轶事[图文] 宋徽宗赵佶卖弄艺术风骚的轶事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uotmx4lb1u2.webp)