(原标题:理性空间的缺陷)

有红色颜料的画室230m×170cm布面综合材料2011

有红色颜料的画室230m×170cm布面综合材料2011

(一)

儿时有几个好伙伴,从小玩到现在,在一起就很喜欢相互开玩笑。好几年前,对我的讽刺就是,一旦需要付出什么代价,就说我是要赔100幅画的。对我这种低产的艺术家来说,100幅,是一个天文数字,一件作品要两个月的时间才能完成。如果不同时开工,我得耗上多长时间?2007年至2015年底,我刚刚好完成了100件作品,大概用了9年的时间,回想一下,100件这个数字并不惊人,惊人的是它们占据了我这9年大部分的思考。

虽然作画步骤程序性很强,但我并不是属于很有规划的人,在知识累计的前提下去开始一张画,我相信就一定有它的理由。它们在触碰不同的问题,唯一统一的是平行透视的视角。我一直坚信,这是一种观看世界、思考世界的方法。

以乳为眼-1 50×40cm 布面综合材料 2015

以乳为眼-1 50×40cm 布面综合材料 2015

同时,每一幅画,都有它所依附的故事或者是感知,或许绘画就是如此神奇的东西,它们原本仅仅是附着在画布上的颜料而已。2007年的一件作品在广东美术馆展出,画的是一堆蛙人大大小小聚拢在干燥的马赛克地板上,杨小彦老师看到后很惊讶地跟我说,“一山,这幅画让我想起了一本书,奈斯比特写的《高科技,高思维》,里面提到现代人把战争当成游戏来打,我看到你这件作品就有这么一种感觉,一堆蛙人,像一个部队一样。”我作画的时候当然没有往这方面想,但能够有一件作品让前辈有印象,非常受鼓舞,于是,急忙把《高科技,高思维》找来看,一看爱不释手。而书中,令我印象深刻的却不是战争与游戏那个章节,而是电视对我们生活的影响,以及后面谈及基于基因科技对于人性的忧患。书中对人性社会的不断反思,狠狠地把我变成一个怀疑论者,一切约定俗成的东西,都有再探讨的余地。

magic 170cm×200cm布面综合材料 2009

magic 170cm×200cm布面综合材料 2009

与杨小彦老师结缘不止于此,后来有幸由他指导我的研究生毕业论文,在他的指导下学习了很多,特别是处理自身知识的方式,用他的话说就是“框架理论”。毕业论文写的是“伤害意象”,从莱辛的《拉奥孔》出发,谈论的主要是文学和视觉艺术处理残暴场景的差异性。我很长一段时间热衷于这类题材,在其间寻求趣味、刺激。为了能够更好地画尸体,我也试过到医学院夜探停尸房,算是填补现在美术学院没有解剖课这个遗憾。后面画过一幅解剖课,模仿伦勃朗所作的《杜普教授的解剖课》,画中把自己伪装成解剖课老师,而围观的学生竟都心不在焉,如果说先前潜水蛙人咬住氧气筒标示了一种社会的集体失语,那么解剖课上的学生影射的是一种集体共识的普遍丧失。

解剖室内140cm×210cm布面综合材料

解剖室内140cm×210cm布面综合材料

怪诞、对肢体的解构,在我那一部分作品中往往不直指伤害本身,而是在假设一个伤害的前提所能产生的感官空间。我更愿意把他们看成是一种表演,叙述的逻辑悖论,可以触碰生活中的一些疑惑。魔术表演也正如这样的悖论,观众在障眼法中享受奇观,并希望寻求破绽。而早期西方绘画再现艺术的逻辑如同魔术,不同的是它的真实性不受到怀疑,因为观众认知其是画布。2009年一件作品《Magic》是基于这两个问题之间的一种考量。这件作品像是一个魔术错误揭秘,大变活人的被切者在玻璃的展示下告诉你“人真的被切开了”,但是他从媒介本身即矛盾,画布本就是虚拟叙事,创造假象。另外一幅《高难度动作》直接来自于一张医学人体截面示意图,我在翻阅网络中无意发现它,在医学的语境下它竟没有丝毫“伤害”感,于是将其细微改编变成另外一个魔术场景。这两件作品表面上同是在描述一个令人惊诧的魔术,而实际上是在讨论认知的可变性。

我常把这种对世界的感知方法称之为“梦中初醒”,用来形容大脑处于半睡眠状态下意识尚未完全恢复时的体验。在那一瞬间,我时常可以幻想出类似达利画中那些失调的世界,一些物种头大身小,地心引力尚未形成的时刻。而那些幻觉,在我完全苏醒时却难以回忆。事实上,我知道它们是完全进入一个状态转而面向另外一种情景时那种不知所措,因为思维有着它的定律与惯性,意识与无意识之间存在着夹缝。

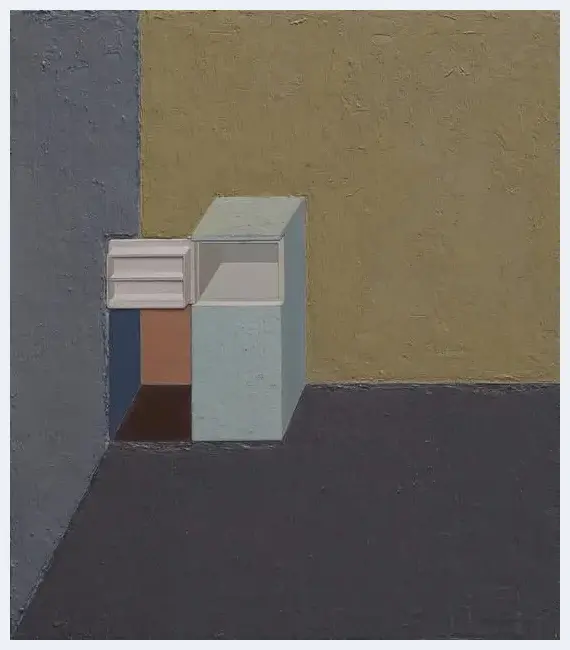

墙角的冰箱70×80cm布面综合材料、油彩 2015

墙角的冰箱70×80cm布面综合材料、油彩 2015

(二)

在某种程度上我的作品源自关于这条夹缝的思考,调动日常经验、记忆、以及习惯,打乱而重组它们存在的关系。其中叙事性,演绎的却是逻辑的失误。这里的逻辑,并不是要推断出一个什么确切的结果,也不是要告知某一类真相,而是在寻求感知与现实的一个平衡点。所以我选用了最为“工匠”的做法,消除在作画过程中的表现性,并且用类似于模型制作的方法去生成画面上的每一个细节。其实是一个非常繁琐且枯燥的过程,但是可以比较的“不多不少”,减免在作画过程中过于抒情而产生的不必要的联想。

作画过程所使用的材料,源于古代宗教壁画中描绘圣人光环的一种技法,使底子凸起然后在上面贴金箔,是描绘光的一种很“接地气”的做法。这是我研究生班上一个研究丹培拉技法的同学教我的,后来我通过演变这种技法,使得它几乎可以去模仿我看到的“大部分”物体。这种还原实物的体验刚好与我小时候酷爱模型的经验有关,对于“真实”性的念想,贯穿在整个过程。现实当中,我们使用的很多物品的形态,都跟它的工序有关,瓷砖的缝隙是用手指把白水泥填补进去,再擦拭掉多余的部分,所以瓷砖缝隙轻微的凹陷跟手指头的形态有关;水磨石是用一种特殊的办法把五颜六色的石头镶嵌于彩色水泥当中,然后再打磨出光滑的切面,很类似漆画的做法。我在画布上仿制了这样一个过程去绘制物体,其实是很土工匠的一种做法,用材料“不择手段”地去替代。如果依旧把它看成一种绘画,那么可以把绘画拉到一个比较“低”的状态来进行,在过程中可以尽量消除情绪的语言,当最后完成的时候,很像是一种意念化的产物。

(三)

平行透视的观看方法与这种物质性的绘画手法不谋而合,因为平行视点的推移本就是施工图纸的画法,今天称为轴测图。也跟当时在阅读一些宋画有关,通过游走式的观看方法去描绘每个事物的细节。它没有消失点,如果画布足够大,空间是可以无限推移的,以至于我必须在空间的后面设置一面墙壁,形成一个舞台,不让地板延伸至画布的上边缘。这样的空间结构下,背景墙壁就是画中世界能够到达的最远端,而最远端的物质也是触手可及的,因为它们在画布之上。

杯塔 100x80cm布面综合材料2014

杯塔 100x80cm布面综合材料2014

这是对空间绘画的一种考量,也是对空间绘画的一种消解。近两年的一些作品中,我逐步地减少地面的景深推移,让背景墙壁不断往前移,甚至直接绘制一面墙壁。空间的拟象,临于现实。《杯塔》减弱画面黑白对比,金属色在现实光源中还原其物质属性,留下线条结构提示空间形态;《以乳为眼》则索性将真实的布盖在了画框之上。这些对空间的不完整描绘,或者在空间形成的过程中设置一些障碍,是我近期对空间形态的进一步探讨。

比例失衡200×200cm 布面综合材料 2011

比例失衡200×200cm 布面综合材料 2011

空间结构、叙事逻辑以及对材料的思辨,在作品中持续被关注和探讨。而每个阶段它们在画布上承载着不同的功能。对于完整性和真实性的思考,在作品中不断地被拆分和组合。在较早作品中的“伤害”、被切割的伤口和物品上的血迹,扮演了对世界感知困局与好奇。我今天把他们视为完整性的缺陷。这种缺陷在某些情况下表现为对事物或者典故的误读。在近期的作品中,这种缺陷则更多是由画布上物质材料逻辑关系上的“不合理”来呈现。这些对绘画语言结构的变更,对于不确定性的度量,恰好是我打开认识世界的一种思考方式。好比当我们身体某个局部被划开了一道小小的伤口,在使用过程中的不便,你就会知道它原来在你生活中的重要性。

鲍栋

批评家,独立策展人

鲍栋×黄一山

鲍栋=鲍

黄一山=黄

绘画、空间,及其语法

鲍:你作品营造的一直都是“封闭空间”,各种室内的空间,有着明确的空间结构,通常是两面墙与地面形成的夹角,而墙面和地面的纹理都被强化,带来了一种稳固的,甚至压迫性的秩序感——这种空间经验是怎么来的,是什么时候开始出现在你作品中的?

黄:07年开始画了几张潜水人,借用了马赛克填补地面,是一个巧合。后面喜欢上了这样的表达方式,剔除空间中的杂物,变成一个虚幻的场景,墙壁的瓷砖和地面的马赛克又把我们拉回现实中来。墙面和地面的纹理强化,在过程中我还是很偏执地去完成它们的,往往要计算它们跟画布四条边缘线的关系,现在回想起来,更多是基于对画面结构的需要,它们用于削弱主体。

鲍:削弱主体,这种说法有意思,这意味着你的绘画本质上属于“风景”画,“人物”只是“风景”的一部分。当然你的“风景”是这些人工空间,它是有限的、有序的,巧合的是,绘画的空间也是一种人工的空间,或者说一种理念化的空间。我始终觉得你作品的母题是空间,虽然空间总是以背景的方式存在。在《有红色颜料的画室》中,空间的母题就以画中画的方式表露出来了。

黄:像是“风景”画,除了不以“人物”为主体,是不是跟局部拼接的观看方式有关?我这些空间的产生,与日常经验有关,东拼西凑,更多的是游走式的局部体验,再通过这些局部单元去完成一个整体空间。所以到去实现作品中的某一个局部,更像是“意念”化的凝结。做一片瓷砖的力气,可能比画一个人的力气还多,他们是相互制衡的。在《有红色颜料的画室》中,画了很多室内的物体,一种散点构图的观看方法。在画挂在墙壁上那幅画时,感觉比较像在画画,画中画在美术史中很多,而在这件作品中,我想用画中“画”这个物,来提示“画”以外不是画。

鲍:“画”以外不是画,是一种典型的修辞术,其潜台词是画外就是“真实”。但其实这个“真实”也是人为的。比如说“我看见的独角兽是红色的”,人们通常首先会质疑独角兽的颜色,而不会质疑独角兽的真实性。绘画中这种例子很多,除了画中画这种,还经常能见到的是用笔触和颜料的实在感去“引申”形象的真实性,比如你用厚涂的颜料“砌出”墙面。

黄:如果调转一下语序,说“我看见红色的独角兽”,那么“独角兽”的真实性就还是会受到质疑,具象绘画就有这么一个临界点。“真实性”是被预设的前提,在画中画以外的瓷砖是突起光滑的,就使得这个预设更难以被拆穿。这就好比用不同的方式去提起“独角兽”,一种语言的游戏,而我不单是游戏的设定者,也是游戏的参与者,以至于要完整地去实现空间中的每个角落。所以,“工匠”做法在这个语言逻辑中变得必要,过分抒情容易“跑题”。近期我对颜料和笔触的介入,还是把它限制在“工匠”的概念之中,所以你描述为“砌出”这个动词我觉得很对,我并不把笔触和颜料视为一个抒情和抒写的工具,而视为与“工匠”平行的一种缺陷,颜料的颜色、明度修饰了“真实”性,而它的厚度和机理却代表物质本身,破坏“真实性”。

鲍:你绘画场景所设定的视角也非常重要,这个视角既像是传统界画的视角,也像是电脑游戏里的第三方视角,在你的“封闭空间”中,它又像一个监控视角,属于你独特空间营造的一部分。

黄:因为用的是界画的方式,今天叫轴测图,一种施工画图纸的方法。这种方法是平行透视的,假设是一个立方体空间,在内部只能看到墙壁的两个面,看得到地板就看不到天花板,另外三个面无法交代,有可能它们是完全敞开的,事实上我把它们排除在我的考虑范围之外,至今我还不太确定我所画的空间是不是真正的“封闭空间”。而背景的墙壁是往往是需要的,否则地板就会不断延伸到画布的边缘上,这让我想起了马奈的绘画,他用茂密的树林或者郊外的墙壁限制画面的景深。而从视点上来讲,确实是一种监控视角,绘制过程是按照体量等比推移,不依照观者为中心。

黄一山

黄一山

黄一山简介

毕业于广州美院的80后艺术家黄一山善于通过拼贴、挪用、并置、扭曲、变形、转化以及肌理处理等手法,构建一种精心设计的结构和框架,来放大日常生活状态与精神世界所形成的张力与冲突,在这其中也包含了人的欲望。与绘画所表达的社会性意义相比,黄一山更关心在经过绘画本身的手法和思路改造之下而生成的新的意义。

(文章来源:艺术客)

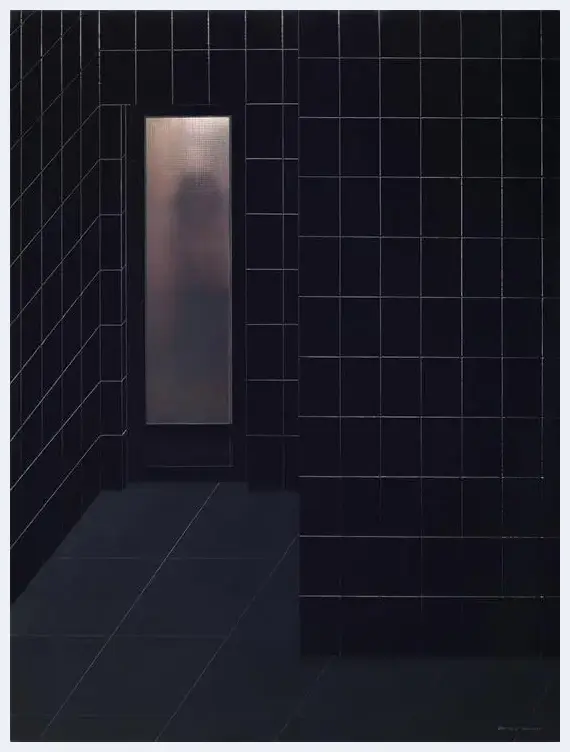

黑浴室80x60cm布面综合材料

黑浴室80x60cm布面综合材料

鲍:这可以说是一种“上帝视角”,它带来一种假设的客观性,而这种客观感,或者是客体性也出现在你对墙面、地面肌理,以及绘画本身的物质性的强调中。好像你越来越喜欢强调绘画本身的物质感,比如笔触与颜料,还有画框画布的存在。

黄:这种视角,与有焦点透视的视角有一个本质的区别,就是前者是取景框获得对象,而后者是以画者或者观者为一个主体去看到对象。所以,描绘一个空间,我无法获得我的视觉出发点,画面的四条边就变得尤为重要,它们限制空间可以到达的领域。这样的工作方式,使得我很自然地去考虑一些关于绘画的问题,你所提的“客观感”可能也是由此而来。这种设定的观看方式,其实也是对工作前提的一个限制,反而对我个人来说是很有效的。毕竟,绘画是无法完全排除主观性的。在我越往后的作品中,看上去视乎在描述一个叙事场景,而事实上我大多数时候在考虑的是画面物质之间的关系。

鲍:那些摆放在或发生在空间里的“道具”与“事件”经常是与生理性相关的,比如各种解剖的场景,身体经常以尸体的身份出现,为什么会对这些隐秘而残酷的主题发生兴趣?

黄:很长一段时间很痴迷这样的主题,觉得很过瘾。还是一种脆弱与不安,用一种更强烈的方式诉说出来,有时再把他们建构在对美术史一些图解中去。这些肢体像是一个表演者。

鲍:你真的在意这些图像的文化、社会含义吗?或者它们只是一种道具。其实我觉得,你把作品中被截断的躯干换成半截萝卜也不会损失什么。绘画的语义或者说文学含义都只是诱饵。

黄:把躯干换成萝卜,这个比方很有趣,我觉得是可以的。当然在一个不合时宜的场景下去切一根萝卜,比如在砧板上或在实验室里,它的含义就会发生变化,所以我还是会不自觉地去思考萝卜的含义和它的用途。它们确实像是道具或诱饵一样,我追究的并不是这些图像本身确切的社会意涵,而更在意经过更替、修改,所能产生的语义变化与延伸。对于我个人而言,这种差异性,包括绘画语法上的差异性,才能创造出一个容纳意图的语义空间。

鲍:但你最近尝试了很多弱化形象的作品,这时候观众就把注意力从画中的叙述性题材转移到了你对画面的形式把握上去了,看的不再是内容,而是手法。“语法”比“语词”更重要。

黄:从前年开始,我就比较回避画面主题性的表达,但又不想陷入过分抽象的思考状态。在09年画过一个消毒柜,里面的碗碟有红色的血迹,其实并非要暗喻一些谋杀的场景,而是设置了关于洁净的污点,可以视为完整性的一个出口。关于作品结构性的思考,一直贯穿在我以往的作品中,只是有时候因为题材而更加“隐性”。后面反复地使用这些题材,比如冰箱、消毒柜和浴室,是因为它们的日常性,或者说是一个无足轻重的“词汇”。这样每一次介入的时候可以回到一个相对的原点,重新回到语法的范畴。在之前的语义系统上变更,或者制造一些缺陷,是我后面比较感兴趣的问题。

鲍:一个老生长谈的问题,你觉得你这一代艺术家和前几代艺术家有什么根本的不同吗?或者说你在意你和上几代艺术家之间的区别吗?这是一个关于当代艺术传统的问题,其实是问你从哪里寻找营养。

黄:我尝试回答一下你这个问题,可能会有一些片面。从受教育的角度来讲,我们应该是属于受苏派影响最后的残余部队,一代一代下来那种执着渐渐淡化,到80末甚至到90后,这些痕迹就几乎消失为零了。面面观、叙事、抒情的教学结构多少还是存在我们这代人身上的。但是更大量艺术形式的信息涌入,在我们进入高等院校的时候就开始了,所以,当时学什么,本身就是一种焦灼状态,最终只能凭借自己的兴趣去探索。这样的背景下,虽然都是学院背景,但是总体和前几代开始学艺术、做艺术的境遇就会很不一样,知识结构就会有差异。加之时代的变化及语境的不同,几代人之间的区别是必然会有的。如果说在本土,今天的语境是前几代人摸索出来的,加之全球化语境混杂在一起,上一代人对下一代的影响就自然存在。复杂的语境本身就很有营养,还有阅读、生活、交谈,这些都促使我进一步去思考艺术。

鲍:你认为你是画家还是艺术家?这两个身份的区别对你来说是重要的吗?

黄:对于自身而言,把自己界定为艺术家,再去绘画,还是很有利于思考的。

![阿姆斯特丹国立博物馆为22万件馆藏改名字[图文] 阿姆斯特丹国立博物馆为22万件馆藏改名字[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/woibx2ajeey.webp)

![岑世英收藏三百枚章石[图文] 岑世英收藏三百枚章石[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fhu0zqaj32h.webp)

![胡同里的外国艺术家:为北京画一本“纪念册”[图文] 胡同里的外国艺术家:为北京画一本“纪念册”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x4ht4atrlu5.webp)

![兰州画师李海明:坚守技艺30余载 让掐丝珐琅“讲述”陇原故事[图文] 兰州画师李海明:坚守技艺30余载 让掐丝珐琅“讲述”陇原故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bykavttptmu.webp)

![运输古埃及法老文物 联邦快递有点酷[图文] 运输古埃及法老文物 联邦快递有点酷[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gk1iv0qmuy3.webp)

![徐邦达拒绝为汪精卫作画贺寿[图文] 徐邦达拒绝为汪精卫作画贺寿[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hscqkrg5yov.webp)

![防渗、防湿、防坍塌……石窟寺保护未雨绸缪[图文] 防渗、防湿、防坍塌……石窟寺保护未雨绸缪[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qmiwweyped5.webp)

![天津复查和新发现近600尊辽代摩崖造像[图文] 天津复查和新发现近600尊辽代摩崖造像[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m1z4ou3obir.webp)

![镇村之宝明代古塔被盗 3名嫌疑人自首[图文] 镇村之宝明代古塔被盗 3名嫌疑人自首[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rgztcphyoll.webp)

![大咖云集精品荟萃 华夏收藏网第十届藏友会今日在上海召开[图文] 大咖云集精品荟萃 华夏收藏网第十届藏友会今日在上海召开[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rhbkbxwbabd.webp)

![行走的“打印机”!这位老师用粉笔传承中国书法之美[图文] 行走的“打印机”!这位老师用粉笔传承中国书法之美[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x5llllygnq2.webp)

![英国艺术家将雕塑送入太空展览[图文] 英国艺术家将雕塑送入太空展览[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/z2kj23c2fgi.webp)

![海峡导报第十五届“汉墨杯”全国书画大赛专家评审名单揭晓[图文] 海峡导报第十五届“汉墨杯”全国书画大赛专家评审名单揭晓[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4qy5nu5qvcs.webp)

![英艺术家巧用薯条打造标志性景点[图文] 英艺术家巧用薯条打造标志性景点[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x1sjhpf1sy3.webp)

![珍藏了半个世纪的根雕[图文] 珍藏了半个世纪的根雕[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zshsscnyvyg.webp)

![国画家告拍卖行:知假拍假[图文] 国画家告拍卖行:知假拍假[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/niowki3t5i4.webp)

![启功先生轶事:用7分钱一支毛笔[图文] 启功先生轶事:用7分钱一支毛笔[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0yde5kzaj2b.webp)

![西班牙男子二十年建成一座古城堡[图文] 西班牙男子二十年建成一座古城堡[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xtozlyqp4iy.webp)

![明朝服饰全球仅存100余件[图文] 明朝服饰全球仅存100余件[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xv54v0le52r.webp)

![徐悲鸿与他的两位妻子和情人[图文] 徐悲鸿与他的两位妻子和情人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fnnqci0kuaz.webp)

![纽约摄影大师和他的赤裸世界[图文] 纽约摄影大师和他的赤裸世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5az1vqq4tha.webp)

![鞋夫人收藏创纪录:收藏16400双鞋[图文] 鞋夫人收藏创纪录:收藏16400双鞋[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/llcey1p1uel.webp)

![画家丁乙作品拍卖超千万 当年一幅画换一听咖啡[图文] 画家丁乙作品拍卖超千万 当年一幅画换一听咖啡[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zxsbybiruhd.webp)