人对于物品始终拥有非同寻常的热情。纽约新美术馆(New Museum)一场名为“收藏者”(The Keeper)的展览将收藏这一普通的行为转化为独具匠心的展览。这场占据了四层楼的展览收集了成千上万的小物品,是由30位从20世纪到今天的艺术家搜集、整理、安排和记录的。这些物品当中一些是特别订制,另一些则是随手寻觅得来,其中包括一些由小物件组成的大型物体或装置作品。

这是一场没有杰作的展览,这多多少少令造访这座大型博物馆的观众感到惊讶。“展览中没有阶级,”新美术馆馆长丽萨·菲利普斯(Lisa Phillips)在接受《纽约时报》(The New York Times)采访时表示,“每件作品都是一个完整的艺术项目。”

通过一系列来自上世纪的研究和肖像,“收藏者”讲述不同个体通过收藏物品来进行珍藏或护卫的心理,展现了人们在或伟大或细碎的物件身上赋予非凡意义的种种动机。作为对于遗失的回应、经验的记录、主观的探索以及以备万一的存档,展览呈现出多样又不同寻常的私人收藏,其中一些背后耗费了惊人的巨大努力,另一些却是在紧急情况下不得不做出的本能挣扎。

多样的“收藏”

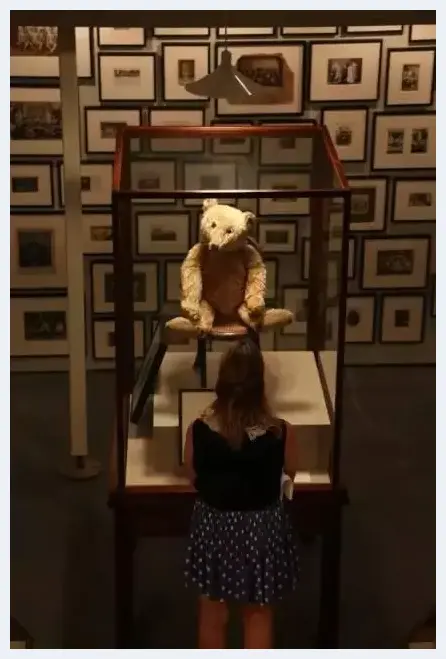

这场展览的中心作品是2002年的《伙伴(泰迪熊计划)》(Partners:The Teddy Bear Project),是一个由加拿大艺术家伊德撒·亨德勒斯(Ydessa Hendeles)构思的大型展示。作品的一部分由超过3000个家庭的摄影收藏组成,照片中是人们与泰迪熊的合照,另一部分则是展示有古董泰迪熊的橱窗。亨德勒斯的计划是将泰迪熊表现为艺术品和图像所具有的安慰功能的一个隐喻,强调将人们与钟情之物所建立的共生关系。

像罗杰·卡约(Roger Caillois)的稀有石块收藏或哈里·史密斯(Harry Smith)翻线收藏这样的展出遵循了常规的逻辑。而其余收藏则并不因循守旧,例如希尔马·阿夫克林特(Hilma af Klint)将自己的系列抽象画作在去世后隐藏了数十年之久,寄希望于自己的画作在自身所处时代之后能被更好地欣赏。大竹伸朗(Shinro Ohtake)近乎疯狂的拼贴画簿则充斥了现成品,其中包括许多自由结合的图像和转瞬即逝之物。仝冰雪保存的叶景吕系列照片展现出仪式化的个人习俗,在过去的几十年间,他每一年都会拍摄一张摄影棚肖像,这显示出收藏作为一种自我民族志(auto-ethnography)的方式,却在不经意间记录了社会和政治随时间的改变。

亨里克·欧莱森(Henrik Olesen)完成于2007年的《生于公元1300至1870年之间的一些同性恋艺术家或与同性社会文化相关的艺术家》(Olesen’s Some Gay-Lesbian Artists and/or Artists relevant to Homo-Social Culture Born between c。 1300–1870)是一部视觉拼贴选集,也是对于正统艺术史提出了激烈的反抗叙事,同时也让人们聚焦于艺术家们可能被历史粉饰过的生平经历,以及14到19世纪的同性色情描绘。

同样是尝试保护可能被抹灭的历史的作品,苏珊·席勒(Susan Hiller)的2007至2008年影像《最后一部默片》(The Last Silent Movie)则将目光投向声音,搜集25种频临灭绝或已经遗失的语言的人声记录,让人们思考引向灭绝的社会条件。从贝鲁特国家博物馆(National Museum of Beirut)选出的一系列古文物在黎巴嫩内战中已经被炮火烧焦,这些物件告诉观众,它们的外观所经历的巨大改变反而使它们具有对于历史更为深刻的再现力。

收藏何为?

这场展览的策展人马西米利亚诺·吉奥尼(Massimiliano Gioni)在媒体导览会上曾经说道:“这场展览是关于人们难以解释的图像崇拜(iconophilia)行为,主题是‘囤积、计数、要求’(hoarding, counting, ordering)”。这场展览向我们提出了这样的疑问:人和物体的关系究竟是什么?人类为何有动机不断地积累物品?《纽约时报》的艺评人霍兰德·科特(Holland Cotter)认为,除了人们通常认为收藏所具有的实用性、满足私人欲求和资本主义惯性之外,仍然有更加深刻的潜意识心理层面有待发掘。

“Teddy Bear Black”,该泰迪熊曾被分发到小孩手中,以纪念泰坦尼克号沉没。摄影: Steve Remich,图片来源:New York Times

通过对不同艺术家和非艺术家疯狂囤积物品的展示,策展人希望说明人们将自己用重重物体裹挟起来,目的可能是填充过去曾被剥夺的事物,或者处于对未来的戒备。这种以物体堆砌而形成的环境可能增进个体对自身与世界关系的认知,也可能使认知变得更加狭隘和具有保护性。无论如何,收藏的本质似乎触及了人们心理最深的情结。

“这场展览意味着收藏史上新的一章,”英国《卫报》评论家乔纳森·琼斯(Jonathan Jones)认为,“收藏者的心理似乎更加充满创伤、焦虑和自我防御。新美术馆所聚焦的这种收藏是重复性的,并且可能难以向他人解释或分享:无限度地囤积同样的物品不见得是出于对外在历史或意义的兴趣,更可能是处于将自己环绕在熟悉感中的生理需求。”

来源:艺术新闻中文版

![张大千眼中的美人:长得美,气质要[图文] 张大千眼中的美人:长得美,气质要[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2ejc42ikzje.webp)

![浅聊香港的工业与设计[图文] 浅聊香港的工业与设计[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wfhxpef15i2.webp)

![生命之环引发热议[图文] 生命之环引发热议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ag5bp054com.webp)

![汤姆·克鲁斯圆梦游北京故宫[图文] 汤姆·克鲁斯圆梦游北京故宫[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5qjx51blqoh.webp)

![明星让人大吃一惊才艺:孙俪是油画高手成龙擅书法[图文] 明星让人大吃一惊才艺:孙俪是油画高手成龙擅书法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uvxdj3gbejq.webp)

![明朝阁老徐阶之墓 400多年后在浙江长兴被发现确认[图文] 明朝阁老徐阶之墓 400多年后在浙江长兴被发现确认[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cvd3gzlizbj.webp)

![毕加索名作中的女性被美媒模糊化胸部引发争议[图文] 毕加索名作中的女性被美媒模糊化胸部引发争议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/efi325mtle5.webp)

![英国大英博物馆归还伊拉克文物[图文] 英国大英博物馆归还伊拉克文物[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sjnbwlgimk0.webp)

![黄楼院长城现明清时期“牛腿炮” 重将近100公斤[图文] 黄楼院长城现明清时期“牛腿炮” 重将近100公斤[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jysf1cidvuj.webp)

![关于东坡书风与《功甫帖》事件札记[图文] 关于东坡书风与《功甫帖》事件札记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j1xdza5lttb.webp)

![知名画家欲邀“最美考生”刘芷微当模特[图文] 知名画家欲邀“最美考生”刘芷微当模特[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3ilclua2khp.webp)

![四川马边11岁女孩的和平海报作品荣获国际大奖[图文] 四川马边11岁女孩的和平海报作品荣获国际大奖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/n2zrxckdhd1.webp)

![艺术家用咖啡杯打造创意作品[图文] 艺术家用咖啡杯打造创意作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1jzagi5wmzd.webp)

![奥巴马弟弟称用中国文化可以表达自己[图文] 奥巴马弟弟称用中国文化可以表达自己[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/svfxl5kfqzv.webp)

![美国信不信由你博物馆展示世界奇妙事物[图文] 美国信不信由你博物馆展示世界奇妙事物[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lrom253acqy.webp)

![凡高《耕地的农妇》幕后故事:花钱请模特[图文] 凡高《耕地的农妇》幕后故事:花钱请模特[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rdmmqnv4jl2.webp)

![秦淮名妓与文氏闺秀:那些被忽视的女画家[图文] 秦淮名妓与文氏闺秀:那些被忽视的女画家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lvvuyukwtxd.webp)

![冯小刚招惹当代艺术是非[图文] 冯小刚招惹当代艺术是非[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nx2ua1ffsem.webp)

![中国第一历史档案馆馆长:发掘明清档案精华[图文] 中国第一历史档案馆馆长:发掘明清档案精华[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1xwbldvnwyn.webp)

![女艺术家一天内和2女5男结了7次婚[图文] 女艺术家一天内和2女5男结了7次婚[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gek3jqckq5f.webp)

![美院装裱师开博物馆 书画剩余材料历经几百年[图文] 美院装裱师开博物馆 书画剩余材料历经几百年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1oyzrhadlmq.webp)

![《蒂凡尼早餐》房间卖585万美元[图文] 《蒂凡尼早餐》房间卖585万美元[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/01j00po1w43.webp)

![造物奇观:以色列钟乳石岩洞[图文] 造物奇观:以色列钟乳石岩洞[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e0zjqn2rppd.webp)

![“舌尖”侵权名家山水画 期待成为文化界佳话[图文] “舌尖”侵权名家山水画 期待成为文化界佳话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/n3rtsv2salh.webp)