图1

图1

图2

图2

图3

图3

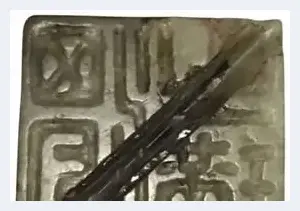

最近,在南京收藏家徐先生处,见到一枚玉印(图1)。玉印边长2.4×2.4、高2.6厘米,印文“渭之璜”(图2、3)。从印面可以看出被刻意对角毁坏的样子,其磨出的二道对角阴线,毁后可能曾被后人嵌银,年久银失,一副残状。我们知道,在清代文字狱的严酷情况下,许多诗、书、画、印,都有着各自的避讳形式。它应该是那个时代“见证性”的遗物。

那么这枚玉印犯了什么“忌”呢?这就不得不说“渭之璜”是什么背景了。姜太公钓鱼的故事是许多人知道的:姜太公,姓姜,名尚,又名吕尚,是辅佐周文王、周武王灭商的功臣。他在没有得到文王重用的时候,隐居在陕西渭水边一个地方。那里是周族领袖姬昌(即周文王)统治的地区,他希望能引起姬昌对自己的注意,建立功业。太公常溪旁垂钓。一般人钓鱼,都是用弯钩。但太公的钓钩是直的,上面不挂鱼饵,并且离水面三尺高。他一边高高举起钓竿,一边自言自语道:“不想活的鱼儿呀,你们愿意的话,就自己上钩吧!”一天,有个打柴的来到溪边,见太公用不放鱼饵的直钩在水面上钓鱼,便对他说:“老先生,像你这样钓鱼,再钓一百年也钓不到鱼的!”太公举了举钓竿说:“对你说实话吧,我不是为了钓到鱼,而是为了钓到王与侯也!”这其中当然有太公的抱负,也有对现实的不满……

而“渭之璜”正是利用这故事说事儿,使用这个印的人也许非常高看自己,他在不满现实的同时,也在直钩钓鱼,等待另一个周文王,即“璜”,“大隐”待“明君”也。那么也是说“明君”尚未出现,在文字狱的背景下,这当然是犯忌的意思。

在现场,南京金石专家叶伯瑜说,“这个是一个闲章,我对年代的判断是明末清初。钮本古,但居然也没有穿,虽然很有点宋元印的味道,但文字摆在那里,不会再早。印文也很清楚:‘渭之璜’,这个内容也是很清楚的,说姜太公钓鱼等待明君出现,也有讽刺‘现时尚无明君’之意。”这样,我们就自然又想到,朝鲜使臣柳得恭在乾隆五十五年的燕行记录《滦阳录》中记载,在北京有一个士人吴照南请人画了一张画,上题“石湖渔隐图”。翁方纲一见就写了信给他说:“圣世安得有隐?”意思就是说,现在的皇帝很圣明,有才德的人应该是出来,而不会归隐。所以,这个印在清代应该是属于大逆不道的。但无论这个印是明,是清,对后来的藏家而言,可算是一件难得的古董。

玉印,在当时也极其贵重,且显然是文人隐喻藏于其中,也属难得。叶伯瑜研究后认为,印面上三道对角毁痕的原因,就是“讳”的原因。当然,藏家徐先生以为,这个是当时制作就存在的,图文结合的印章是有的,但这个印上并不支持这样的判断。印文和后面的三条线有时间差,这个能看出来,且如果是设计稿就有,那么,当先有三线再做文字,这样美观程度会好很多。

也确实能看出,这个毁坏似乎并不随意,甚至可说精心之毁。印在徐先生手上,他的观察是两沟有嵌银,中间是虚线。我们没有办法通过目测图片来确实那金属附着物是原来有的还是坑口其他东西伴生,但中间的虚线是能看出来的,虽然不很明显。这样,我觉得这个似乎是离卦。《易经》关于这个离卦说得很清楚,非常大吉大利。如果确实是这样,那么得到的人似乎也意识到问题,需要做一点预备的动作,但并不准备真的毁坏。

因为,玉印本身的经济价值和一般书籍还是存在很大差异,所以这样的做法是很折中的。实际清代文字狱,并非所有犯忌讳的书籍都销毁光了,技术性保存动作是广泛存在的。而清廷也并没有一个实际意义上的界定和操作规程,绝大部分时候都是文人自我界定。只要这个玉印不在使用状态,且不出示敏感的场合或外人,仅仅私下保存的,还是有可能性的。

叶伯瑜说,对“渭之璜”这个印的解释仅是随思而就,不一定是最正确的解释。但在清代文字狱的问题上,也让我们思考一个问题:对于有文字忌讳的古玩珍宝,当时的处理情况是如何的?这个方面我们一直知之甚少。也许这方印给了我们一点启迪,让今天的人们对那段历史多出了一个深刻探讨的方面。

![工人修路发现陵墓 里面埋的竟是古董车[图文] 工人修路发现陵墓 里面埋的竟是古董车[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fvn3p2ngyqk.webp)

![虚拟铁丝艺术之下 缠绕出动物的优雅灵魂[图文] 虚拟铁丝艺术之下 缠绕出动物的优雅灵魂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vaoisk0pbs0.webp)

![树脂工艺品假冒乾隆年间古董 一市民被骗走2000元[图文] 树脂工艺品假冒乾隆年间古董 一市民被骗走2000元[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tfntm3opiq3.webp)

![六成年轻人对体验式文化旅游产品感兴趣[图文] 六成年轻人对体验式文化旅游产品感兴趣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kpwtnj5vavy.webp)

![简约的名言海报[图文] 简约的名言海报[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ayah2wai3vj.webp)

![甘肃临夏发现一座金代砖雕墓[图文] 甘肃临夏发现一座金代砖雕墓[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wqqxf3lchwh.webp)

![用金厚重雕工精湛:清代金木雕家神龛什么样[图文] 用金厚重雕工精湛:清代金木雕家神龛什么样[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ncgkrxljv4w.webp)

![佛陀的艺术[图文] 佛陀的艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/523dskkxf2l.webp)

![人民日报:“射墨”此类看不懂的才叫“艺术”吗[图文] 人民日报:“射墨”此类看不懂的才叫“艺术”吗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fnefn3mnmyp.webp)

![艺术家难民营涂鸦 提醒乔布斯也是难民之子[图文] 艺术家难民营涂鸦 提醒乔布斯也是难民之子[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/o0ehxc3brwq.webp)

![中学教师收藏石碾创世界纪录[图文] 中学教师收藏石碾创世界纪录[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/awslahicpwp.webp)

![中国蔬菜雕刻亮相巴塞尔艺术节[图文] 中国蔬菜雕刻亮相巴塞尔艺术节[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s0ngkmjvbnx.webp)

![古镇有群扛锄头的画家[图文] 古镇有群扛锄头的画家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c14l2lpv3hj.webp)

![Lady Gaga被比作美国的毕加索[图文] Lady Gaga被比作美国的毕加索[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l35x205ox5r.webp)

![民国文人书法背后的故事[图文] 民国文人书法背后的故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xqhdxe3zjmz.webp)

![老人40年收藏毛主席像章2.8万枚[图文] 老人40年收藏毛主席像章2.8万枚[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4544uc2oq00.webp)

![非洲人的绝活黑木雕价值不菲[图文] 非洲人的绝活黑木雕价值不菲[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3j3xlzfxjof.webp)

![沈尹默手稿拍出59.8万 后人质疑手稿来源非法[图文] 沈尹默手稿拍出59.8万 后人质疑手稿来源非法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iivet1hk3es.webp)

![宋徽宗赵佶卖弄艺术风骚的轶事[图文] 宋徽宗赵佶卖弄艺术风骚的轶事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uotmx4lb1u2.webp)

![两幅黄庭坚:真假美猴王[图文] 两幅黄庭坚:真假美猴王[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pbjyvnm4zgl.webp)

![徐悲鸿与他的两位妻子和情人[图文] 徐悲鸿与他的两位妻子和情人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fnnqci0kuaz.webp)

![宋徽宗:一位投错了胎的艺术大师[图文] 宋徽宗:一位投错了胎的艺术大师[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ekkfiqlld1j.webp)